一の一から一の十二まで

箱根の山肌に低い雲が立ちこめて霧になる。

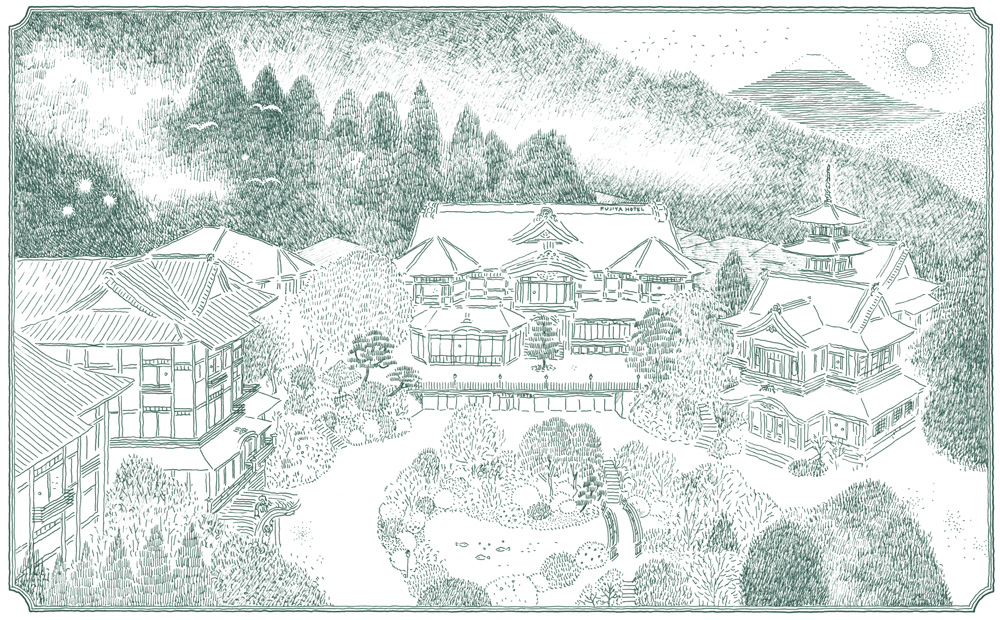

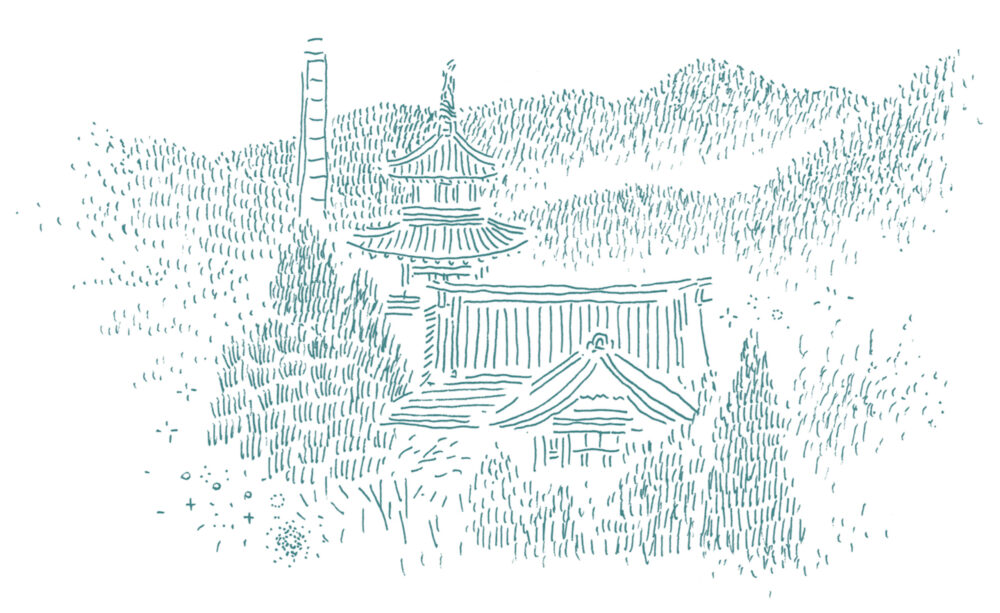

緑色の屋根に赤い欄干をめぐらせた壮麗な寺社建築が、乳白色の霧の中から、山間に降り立った竜宮城のごとく立ち上がる。

日本であって、日本そのものではなく、それでいて、どこよりも日本を強く感じさせる。喩えるならば、外国人が夢の中で描いた日本。しかし、見当違いな東洋風にふれていないのは、創った者たちが、まぎれもない日本人だったからだ。

日本しか知らない日本人にも、日本を知らない外国人にも、その世界観は創り出せなかったに違いない。

それが、富士屋ホテルだった。

極東の日本に辿りつくには船しか方法のなかった時代、大海原の果てに姿をあらわす円すい形の美しい山に外国人は魅了され、心を鷲づかみにされた。

彼らが「フジヤマ」と呼んだ山が、富士山である。

世界に門戸を閉ざした時代が長く続き、ミステリアスなヴェールに包まれていた日本への憧れは、富士山に凝縮された。あるいは、葛飾北斎が浮世絵に描いた富士山の印象が、さらにそれを助長したのかもしれない。幕末から明治初めにかけて、日本を訪れた外国人が描いた富士山の絵は、しばしばデフォルメされて、あり得ないほど、山頂が尖っていたりしたが、つまりは、富士山への熱狂ゆえの誇張だった。

だから、創業者の山口仙之助は、明治初年、箱根に開業した外国人向けホテルに富士山の名前を冠し、屋号を富士屋としたのである。

箱根では、芦の湖畔からであれば富士山が望めるが、谷底の村である宮ノ下からは、富士山が見えなかったにもかかわらず、である。それは、卓越したセンスと先見の明による、仙之助の周到なたくらみだった。

仙之助は、私の曾祖父にあたる。もっとも祖父堅吉が五十を過ぎてからの一人娘が母の裕子(やすこ)であったから、嘉永年間生まれの仙之助は、年齢的な隔たりとしては高祖父と言っていい。セピア色の写真に見る端正な美男子の曾祖父は、実感のない遠い存在だった。

ただ、富士屋ホテルだけが、生まれた時からいつも身近に存在していた。

緑色の屋根と赤い欄干の寺社建築は「フラワーパレス」、鳳凰をかたどった破風が目を引く本館が「フェニックスハウス」、花頭窓のある白い洋館は「ハーミテイジ」、竜が巻きついた塔屋のついた建物は主食堂で「ドラゴンホール」、庭園の滝に添って建つ舞踏場が「カスケードルーム」。谷底の傾斜地に点在する建築群は、渾然一体となって、外国人が夢に描いた日本、ジャパネスクを体現し、内外の賓客が宿泊することで歴史の舞台になった。そして、それが私たち家族の原風景だった。

私が富士屋ホテルを「物語」として意識するきっかけになる出来事があったのは、母の裕子(やすこ)が亡くなった年のことだ。

あの出来事がなければ、私は、富士屋ホテルを体の一部のように思ったまま、富士屋ホテルとは関係のない人生を歩んでいたに違いない。

ずっと後になってから、裕子が亡くなった年は富士屋ホテルが創業百年の節目であったことに気づかされた。

長く気づかずにいたのは、ホテルが百周年を祝わなかったからである。歴史を振りかえると、八十周年と百十周年は盛大に祝っていて、少しちぐはぐなことになっている。

その八年前、経営が山口家の手を離れたことが理由だったのだろうと推測する。創業家との立ち位置が、まだ上手く整理できていなくて、百周年は見送られたのかもしれない。

祖父堅吉は、創業者仙之助の次女、貞子の婿だった。彼女は、三九歳の若さで亡くなり、後妻となった千代子が裕子の母、すなわち私の祖母になる。貞子にまとわりついた不吉な死の影は、不気味な符合となって次の世代まで続いた。裕子が亡くなったのも同じ三九歳だったのである。

裕子の婿として迎えられたのが父の祐司である。

祐司は、同族経営が終わってからもホテルに残り、努力して頭角をあらわし、総支配人になった。

八年の間におきた経緯を知らない者は、山口の名前を継ぐ祐司がいることで、同族会社であるまま、富士屋ホテルの歴史が継続していると勘違いした。新経営者と上手く渡り合いながら、総支配人兼社長であった堅吉にならい、彼を「社長」と呼ぶ古い顧客には、あえて勘違いを否定せず、一方、本当の社長には忠義をつくした。そうした如才なさが祐司にはあった。

あの日の山口虎造も、きっとそうだったに違いない。

だからこそ、彼は安心して、初対面の祐司に一族の出自を話したのだと思う。

富士屋ホテルが百年の節目を迎えた年の梅雨明け間際、乳白色の霧が谷底を包んだ朝のことだった。出社してまもなく、祐司は、ベルマンから伝言を受けた。夏が近いことを感じさせないほど、湿気を帯びた空気がひんやりとした梅雨寒の日であった。

「山口家のご親戚とおっしゃる方が玄関にお見えです」

「おかしいな。今日、どなたかいらっしゃるとは聞いていないな。お名前は伺ったのか」

「はい、山口虎造様とおっしゃいます」

「虎造?」

「はい」

同じ山口姓だったので、不思議にも思わなかったのだろう。

祐司は、記憶力の良さでは誰にも負けない自信があった。

婿に入った当初、義父の堅吉からホテルマンの基本はお客様の顔と名前を覚えることだと諭された。もっとも、すでに七〇代になっていた堅吉は、名前が出てこなくて困ることもあると笑った。そんな時は、お客様の名前は呼ばず、親しい感じで会話を続けて様子をうかがうのだと、極意を伝授した。

とりわけ親戚の名前は、血のつながりがなかったからこそ、懸命に覚えた。素封家の常で、親戚づきあいは、互いの間柄を説明するのが難しいほど広かったが、家付き娘の裕子(やすこ)が首をかしげる相手まで間違えないよう、心して記憶に刻みつけた。

同族経営が終焉してまもなく堅吉が亡くなり、千代子が亡くなり、そして妻の裕子も亡くなり、以前にもまして山口家を継ぐ者としての意識が高まっている自分が親戚の名前を失念するはずはない、と懸命に記憶を辿るのだが、それでも祐司は、山口虎造という名前がどうにも思い出せなかった。

「虎造、虎造」

反芻するように名前をつぶやきながら、祐司は赤い絨毯の敷かれた階段を降りた。

富士屋ホテルの玄関は、明治二十四年に建てられた最古の建物であるフェニックスハウスの一階からさらに階段を降りた、地下一階に相当するところにあった。敷地全体が傾斜地である富士屋ホテルは、谷底の村を見下ろす高台に最初の建物を建てたのだった。

車寄せが手狭になって、土地をくりぬくようなかたちで地下に玄関を設けたのは、満州国皇帝溥儀をお迎えする年のことだったと聞いている。フェニックスハウスと地続きの土地は、広いテラスに整備された。向かい側に竜宮城のような寺社建築のフラワーパレスが建ってからは、それを背景に記念写真を撮る定位置となった。婿入り当初の祐司は、舞台装置のようなその場所で、歴代の首相や各国の要人が堅吉一家と笑顔で収まった写真を見るたびに目を見張ったものだ。

玄関まで降りてみたが、山口虎造らしき人物が見当たらない。

祐司は、伝言をしてきたベルマンを見つけて耳打ちした。

「あちらでいらっしゃいます」

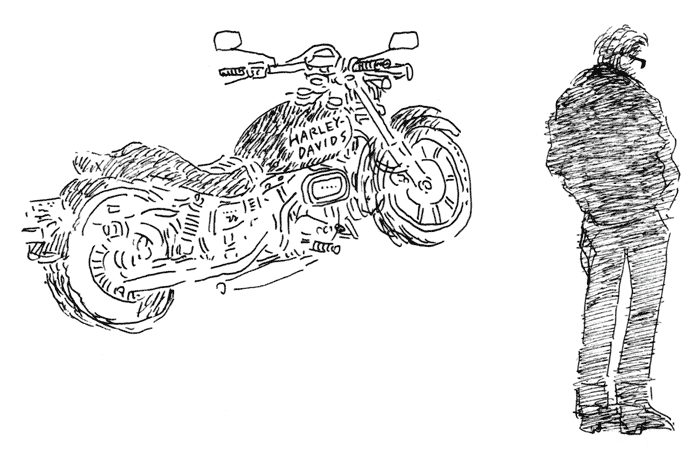

示された先には、ハーレーダビットソンのバイクを横にして背の高い男が立っていた。黒い革ジャンを着てサングラスをかけた、ただならぬ風貌である。

祐司の気配に気づいて、こちらを向くと、男はゆっくりとサングラスを外して言った。

「朝早くからお騒がせして申し訳ありません。年寄りは目が覚めるのが早くてね。今日はいい天気だと、張り切って横浜を出てきたんですが、箱根は霧が深くてまいりました」

服装からして若者かと思ったが、サングラスを外した山口虎造は、彼自身が言うように老人と呼んでもさしつかえない年齢に見えた。何より目を見張ったのは、彫りの深い顔立ちがどう見ても西欧人の血をひいていると思われることだった。長く外国人相手に商売をしてきた山口家には、クリスマスカードのやりとりをする外国の知人友人はいくらもいるが、親戚に欧米人の血をひく者がいるとは聞いたことがない。しかも名前は虎造である。

「ようこそおいで下さいました」

「はじめまして」とは言いかねて、祐司は、堅吉の教えにならい、当たり障りのない挨拶をした。

「長く聞いてはおりましたが、ここが富岳館ですか。噂に違わずたいしたものですな」

富士屋ホテルの建物群を見上げて虎造は言った。

「フガクカン?」

「富士屋ホテルのことをワシら、神風楼の者はそう呼んでおったのです。神風楼別館の富岳館とね」

「ジンプウロウ、ですか?」

「さよう、カミカゼの楼と書きます。考えてみれば、不謹慎な名前ですな。神風楼のことはお聞きになっておりませんか」

「はあ」

「いや、失敬。ご挨拶する前からいらぬ話を致しました。山口虎造と申します。はじめまして」

やはり初対面だったかと祐司は安堵した。

「こちらこそ、失礼致しました。私は山口祐司でございます。堅吉の娘、裕子(やすこ)の婿になります。富士屋ホテルの総支配人をしております。こんなところで立ち話も何ですから、お茶でもいかがですか」

「それは、ありがたい。呼ばれるとしましょう」

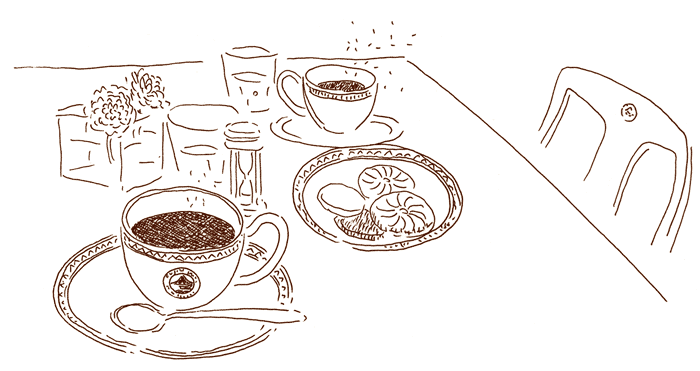

祐司は虎造をフェニックスハウスの一階にある「オーキッドラウンジ」に案内した。温室で育てた蘭の鉢がいつも飾ってある、創業当初からあったと伝えられる一角だ。

大きくとった窓から庭の池が見える。外光の差し込む窓辺に沿って細長い廊下のように伸びた空間は、洋館の白い壁と天井に和風の装飾が施された太い梁が映えていた。窓にはカーテンではなく、平安朝の貴族の寝殿を思わせる御簾がかけられ、照明もそれにあわせてぼんぼりの形をしている。

昼下がりを過ぎると、大勢の客で賑わうラウンジだが、ダイニングルームがまだ朝食営業をしているこの時間帯は、人影もまばらだった。虎造は、館内を丁寧に見回していたが、富士屋ホテルらしい独特の造形には、なぜかあまり驚くそぶりを見せなかった。

「お飲みは何がよろしいですか」

「コーヒーのいい匂いがしますな」

「朝早くからお越しになって、大変だったでしょう。何か召し上がりますか」

「いやいや、コーヒーで充分です。横浜からは、そう遠いわけではありません。今は高速道路もありますしね」

虎造は、笑顔を浮かべて返事をした。

「横浜にお住まいですか」

「神風楼の時代から、ワシら一族は横浜ですよ」

祐司の実家は、父方が横浜の出身だった。

彼自身、あまり記憶はないが、生まれは横浜と聞いている。実家の菩提寺も横浜にある。だが、山口家が横浜の出身だったとは聞いたことがない。

創業者の仙之助も、堅吉と千代子も、そして妻の裕子(やすこ)もすべて墓地は箱根にある。仙之助が亡くなったときに、山口家の墓として山野を切り開き、その後、近隣の寺が管理するようになった。

虎造の言葉は、次から次へと謎をたたみかけてくる。

コーヒーを美味そうに一口飲むと、彼は言った。

「いや、それにしても感慨深いですな。富岳館でコーヒーを頂けるとはね。これは、なかなか深みがあって美味しい」

「お褒め頂き、恐縮です」

「ところで、本当に神風楼のことはご存じない?」

「は、はい」

「仙之助さんが縁を切られたんだから、しかたないですな」

「はあ、申し訳ありません」

祐司は、言われたことの意味もわからず、答えた。

「あなたが謝ることはない。あれはいつだったかな。富岳館が国賓のロシア皇太子をお迎えすることになって、神風楼の者たちも富岳館の名誉だと喜んでおったのです」

「ロシアのニコライ皇太子をお迎えするために、フェニックスハウスを建てたと聞いております。ところが、皇太子は大津事件で暴漢に襲われ、訪問はキャンセルになりました」

「そう、残念なことだった。でも、それでホテルの名声は広まったわけですな。だが、それからしばらくして、仙之助は神風楼と距離をおきたがるようになったそうです。国賓の泊まる名門ホテルの出自が遊郭であるのは、まずいと思ったんでしょうね」

「遊郭ですか?」

祐希は、思わず声を潜めて聞き返した。

「名門ホテルの出自が遊郭では恥ずかしいかね」

虎造は、鋭い視線を向けた。

「いえ、そんなことは。ただ、初めて聞いたものですから」

「仙之助の娘たちは、ホテルの常連客だったイギリス人の偉い先生の影響でクリスチャンになったそうですな。それ以降、遊郭のことをことさら疎んで、父親の仙之助に縁を切るよう迫ったと、ワシらは、そんなふうに聞いております」

「娘たちとは、孝子(こうこ)、貞子、美香の三姉妹ですか」

「君の義父上は、貞子の婿さんだったかな」

「はい」

「貞子さんは大人しい方じゃった。美香さんも、自分から波風立てる人じゃない。そんなことを父親に迫るのは、長女の孝子さんに違いないがね。いやいや、亡くなった方を悪く言うのはいかんね。いずれにしても、昔の話です」

虎造は遠くを見るような目で語り続けた。

「そのイギリス人の偉い先生が、どう言ったかは知りませんが、神風楼は、横浜が開港したばかりの頃から唯一、外国人が出入りを許された遊郭でね。その噂は海を越えて、広がっておったそうです。彼らは、ネクタリン・ナンバーナインと呼んでね、そりゃあ、夢の国のように憧れておったそうです」

「ネクタリン……」

祐司は、甘美な響きの館に想像を巡らせた。

「さよう。横浜に着くと、まずは何処に行くでもない、我先にと、クルマの車夫に命じて、昔のことですから人力車ですな、ネクタリン・ナンバーナインを目指したそうです」

「はあ……」

「外国人だけじゃない。伊藤博文公をご存じですか」

「初代首相の、あの伊藤博文ですか」

「伊藤さんも神風楼のご贔屓でした。あの頃、神風楼では、それは履き心地のいいスリッパがあったそうでね」

「スリッパですか」

「たかが、スリッパと馬鹿にしてはいけない。モースという大森で貝塚を発見した偉いアメリカ人の学者がおったでしょう」

「はい」

「モースは、帰国する時、日本の生活用品やら工芸品やら、珍しいもの、美しいものをどっさり国に持ち帰って、なんとかいう博物館に寄付したそうです。その中に神風楼のスリッパもあったと聞いております」

「モースのコレクションといえば、ボストン郊外のセーラムにあるピーボディー博物館ではないですか」

「ほう、お詳しいですな」

「アメリカ東海岸に留学していたことがありまして。その頃、セーラムの町を訪ねたことがあります」

「伊藤さんもいたくそのスリッパがお気に入りでね。ある時、それを懐に入れて、そのまま失敬しようとした。まあ、モースという外人さんも、同罪ですがね。はははは」

虎造は、大声でひとしきり笑った。

そして、祐司の前に顔をぬっと突き出して言った。

「伊藤さんは、タイミング悪く女将に見つかってしまったのです。伊藤さんともあろう方が、スリッパが欲しいなら、欲しいと言って下さればいいと、たしなめられたそうです」

「なかなかの女丈夫だったのですね」

「仙之助の最初の結婚相手ですよ」

「え? ヒサさんの前に、結婚していたのですか」

「ご存じなかったですか。仙之助が最初に結婚したのは、養女のトメですよ。仙之助が富岳館に専念するようになって、ヒサと懇ろになったのを知って、神風楼で忙しかったトメは身を引いたんでしょうな。トメは養女で、ヒサは実の娘でしたから」

「では、ヒサさんも神風楼の出身なのですか?仙之助と姉弟ということですか」

「仙之助も養子だから問題ないでしょう。ヒサは仙之助より長生きしたでしょうに、聞かれていない?」

ヒサは、フェリス女学院に学んで、英語もできたが、手芸や編み物の好きな物静かで温厚な女性だと聞いていた。

「さあ、私が婿に来た時は、ヒサさんは亡くなられておられましたから、詳しいことは知りません」

虎造は、まるで人ごとのように、自身の出自を語り始めた。

「トメには、娘がおりましてね」

「虎造さんの母上ということですか」

「そうなりますな」

「名前を梅子と言いました」

「ウメコ?」

「日本式の名前だが、父親はアメリカ人でね」

「えっ?仙之助との子ではなかったのですね。トメさんは外国人と再婚をされたのですか」

「いや、再婚はしておりません」

「というと?」

「梅子はトメの養女でしたから」

「養女?では、実の娘さんではなかった?」

「戸籍上はね。でも、本当はトメの子かもしれませんな」

祐司は、ますます混乱した。

山口家も死別や離別で再婚を繰り返す家だったが、それにしても虎造の出自は謎めいていた。

それを虎造は、自分の親の話なのに、週刊誌のスキャンダルを噂するように、他人事のように話す。だから、よけい困惑する。だが、虎造は、祐司が驚いた反応を示すのを、ことさら面白がっているようでもあった。

「父親は、わかっています。ジョン・エドワード・コリアーという、横浜で手広く商売をしていた男です。富岳館でも創業当時は、この男から肉を買っていたはずですよ。それだけじゃない、ここの出資者でもあったはずですぞ」

虎造は、祐司の表情を伺うように言うと、笑いを浮かべた。

「それがワシの祖父ですな」

「あ、それで」

「さよう。母の梅子がハーフ、ワシはクォーターになります」

「梅子さんが養女と言うことは、母親は?」

「神風楼の遊女にコリアーが手をつけたことになっています」

「はあ?」

「トメの子だったとしても、神風楼の女将が、客の外国人とできてしまってはまずいでしょう。本当に遊女の子だったのかもしれない。真相はわかりませんがね、そういう可能性もあるということです。男と女の関係だったかどうかはわかりません。でも、コリアーとトメは親しかったそうですよ」

虎造は、自分の祖母の男関係を面白そうに推測した。

そして、急に居住まいを正すと、腕時計に目を落とした。

「これは失敬。すっかり長居をしてしまいました。お仕事のお邪魔をして大変失礼致しました」

「いえ、大丈夫です」

祐司は、虎造の話が面白すぎて、もう少し引き留めたい衝動にかられたが、時計を見ると次の約束が迫っている。

「これが私の連絡先です」

虎造は、肩書きのない名刺を出した。怪訝に思われることを先読みして言う。

「若い頃はいろいろな仕事をしましたが、今は悠々自適です」

「今日は、突然のことで、何のお構いも出来ず、大変失礼致しました」

「いやいや、美味しいコーヒーでした」

「また、ゆっくりお目にかかりたく思います」

虎造は笑顔を浮かべて言った。

「今度は、横浜においてください」

そう言って立ち上がると、祐司に握手を求めた。

「今、ご家族は?」

「妻の裕子を亡くしたばかりで、娘と2人です」

「それは存じませんで、失礼致しました」

「いや、ご連絡先も存じ上げなかったのですから」

「そうですな。これを機会に途切れた親戚づきあいを再開したいものですな」

「もちろんです」

「今日、聞いた話が信じられないとお思いになるのなら、まずは一度、横浜の外人墓地をおたずね下さい。梅子の建立したジョン・エドワード・コリアーの墓があります。この頃は観光名所のようになって門が閉まっておりますが、なあに、門番に親戚だと言えばよろしい。コリアーは富岳館にとっても縁のある人です」

「はい、ぜひ伺わせて頂きます」

「神風楼の親戚の墓もご興味あれば、ご案内しますよ」

「ありがとうございます」

「遊女の無縁仏なんぞもありましてね。昔の遊郭というのは、不思議と火事が多かったんです。囚われの身の遊女が逃げるために火を放つ、なんて噂されたものです。でも、その火で遊女が逃げ遅れて焼かれてしまってね。それも参ってやってください」

「はい」

黒い革ジャンを着込み、サングラスをかけると、虎造は、再び年齢不詳の怪しい容貌になった。

祐司は、慌てて自室からカメラを持ち出すと、虎造の待つ玄関に走った。彼がやってきたことが現実であった証拠を残さなければ、と思ったのだった。そうしないと、すべてのことは、霧の朝の幻になってしまいそうな気がした。

バイクにまたがった虎造にファインダーを向ける。

祐司が、数回、シャッターを押したのを見届けると、虎造は無言のまま、大きくエンジン音を響かせて、山道を颯爽と走り去っていった。

いつしか、山全体を覆っていた低い雲は晴れ、薄日が差していた。虎造が姿をあらわした頃の肌寒さは消え、湿気を帯びた空気は、汗ばむような温度に上がっていた。

祐司は、ポケットからハンカチを出して、軽く額をぬぐった。

虎造が去って、ことさら体が火照るように感じるのは、自分が興奮しているからだと、祐司は思った。

そして、今しがたも小走りで降りてきたフェニックスハウスの階段を上りかけた時だった。

見慣れた館内が、いつもと違って見えることに気づいた。

階段の両脇を彩る真っ赤な欄干。巻き付いた竜の彫刻。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

最初に耳にした時からずっと気になっていた名前を思わず口にする。見たこともない甘美の館も、もしかしたら、こんな赤い欄干に彩られていたのではないか。そう考えると、館内に入った虎造が、これらの装飾をことさら珍しく感じた様子がなかったことにも合点がいった。

祐司は、初めて富士屋ホテルを訪れた時のことを思い出していた。早稲田大学の自動車部にいた祐司は、両親が富士屋の贔屓だという裕福な先輩に連れられて、箱根のドライブ旅行の帰りに立ち寄ったのだった。

富士屋ホテルの名前は知っていたけれど、大学生の祐司には、雲の上の遠い存在だった。祐司の父親は銀行員で、それなりの暮らし向きではあったが、当時、富士屋ホテルで休暇を過ごすことなど考えもつかなかった。

初めてフェニックスハウスに足を踏み入れた時、赤い欄干をとても不思議に思ったことを思い出した。

遊郭、とは発想できなかったけれど、国を動かす政治家や金持ちが好んで滞在する高級ホテルとは、何と艶っぽい空間なのかと、驚いたのだった。

次に富士屋ホテルの名前を耳にしたのは早稲田大学の学長経由で、見合いの話をもらった時だった。

義父の堅吉は、祐司と同じ早稲田大学商学部の卒業生だった。彼は、富士屋ホテルの先代から経営を引き継ぐまで、ホテルが持っていた自動車会社の責任者だった。そうしたことも、自動車部にいた祐司に声がかかった理由のひとつだったのかもしれない。

見合い相手の裕子(やすこ)は、同じ自動車部の四学年後輩だった。

祐司が卒業した年の新入生になる。現役時代、主務という、主将に次ぐ役職を勤めていた祐司は、卒業後も頻繁に部室に出入りしていた。だから、浮き世離れしたお嬢さんの新入生がいて、「ごきげんよう」とあだ名されていたことは知っていた。

いつだったか、差し入れの鯛焼きを持って部室を訪ねたところ、裕子が一人でそこにいて、本当に「ごきげんよう」と声をかけられて仰天したことをよく覚えている。ああ、あれが富士屋ホテルの一人娘だったのかと、その時、祐司は合点したのだった。

裕子は、不思議な女性だった。

品のいい目鼻立ちではあったけれど、顔の造作は地味で、決して人目を引くような美人ではない。それなのに、態度や立ち居振る舞いは、まるで絶世の美女か、さもなくば女王のようなのだった。周囲の人たちは、自分を支えるために存在すると、自分が世界の中心であると、微塵の疑いもなく信じている。傲慢というのでもない、底なしの無邪気とでも言うべきか。

少し困ったような上目遣いの瞳で見つめられると、金縛りにでもあったように、裕子の要望を聞き入れてしまう、そんな得体の知れないパワーを持っていた。

そして、無防備なほど、感情を表に出す女性でもあった。

初めて会った時、祐司は、すぐに裕子が自分に異性としての好意を抱いていることを悟った。後になって、見合い話が持ち上がる以前から、時々部室を訪れる祐司に恋心を抱いていたことを打ち明けられた。

祐司には、親しい幼なじみの女性がいて、異性としての好意も抱いていた。相手もそうであると意識もしていた。だが、はっきり意思表示をする機会が無いまま、時が過ぎていた。

もし、この見合い話が持ち上がらなかったら、しかるべき時期に想いを伝え、平凡な結婚をしたことだろう。しかし、運命は、そうならなかった。

裕子との結婚を決意したのは、彼女の瞳が放つ得体の知れないパワーにからめとられた部分もあったけれど、最大の理由は、祐司の野心であった。富士屋ホテルのオーナー社長から娘婿にと請われたのである。当時、勤めていた商事会社にいるより、人生に大きな可能性が開けるような気がした。しかも、堅吉は、結婚の条件として、アメリカ留学の資金援助を申し出てきた。

そして、富士屋ホテルに運命を殉ずる決意をした。

裕子との結婚は、すなわちホテルとの結婚でもあった。

赤い欄干の不思議な館は、そう決意した時から、ゲストとして想像を膨らませて見上げる存在から、自らが守り継承すべきものになった。そして、情景は日常となり、感傷的な想像が入り込む余地はなくなった。

だが、虎造の訪問と、彼がカミングアウトした神風楼という遊郭との関係は、祐司に忘れていた好奇心を膨らませ、初めてこの場所を訪れた時の印象を蘇らせたのだった。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

祐司は、忘れようにも忘れられなくなったその名前を、もう一度、静かにつぶやいて、フェニックスハウスの階段を一歩ずつ踏みしめながら上がっていった。

父祐司が、突然現れた親戚、虎造の話を私にしてくれたのは、それからしばらく経った夏休みだった。

私は高校一年生だった。

箱根から上京して、東京の原宿にあった女子大生向けの学生寮で暮らし始めていた。新しい生活が始まった夏だった。

箱根で通っていたミッションスクールは高校まであったが、東京の高校を受験することを決めたのは、自分をとりまく環境から逃げ出したい衝動があったからかもしれない。

戦争中、東京の九段にある本校の疎開学園として発足した箱根のミッションスクールは、母の裕子も卒業生だった。そればかりではない。仙之助の娘たち、孝子、貞子、美香も戦前、九段の本校を卒業していた。当たり前のように入学させられた学校を忌み嫌っていたのは、校則の厳しさもあったけれど、自分をとりまく世界から逃避したい願望ゆえだったのだろう。

逃げようとした対象が家だったのか、富士屋ホテルだったのか、箱根という土地だったのかはわからない。なぜならそれらは、渾然一体としたものだったからだ。

私たち家族は、家族としてまとまる以前に、ひとりひとりが強いシンパシーと共に富士屋ホテルにつながり、結果、全体として家族の呈を成していた。

真ん中に存在する富士屋は、家業というより、もはや得体の知れない生命体のようだった。だから、富士屋ホテルの経営が山口家を離れた後、そうした家族のつながりまでもが、ボロボロと空中分解していくような感覚を幼心に感じたのだった。どうして、たかがホテルにそれほどまでに翻弄されるのか。疑問に思う余地もないほど、私たち家族の中心に富士屋ホテルがあった。

母裕子は、富士屋ホテルが山口家の経営を離れ、祖父堅吉が亡くなった頃から心身の均衡を失い始めた。

きっかけは慢性膵炎を患ったことだった。

アルコールと脂肪分の多い食事が引き金となる発作は、耐えがたいほどの激痛を伴う。やがて彼女は、痛みをとるために処方された鎮痛薬の依存症に陥っていった。それでも彼女は、節制をせず、酒と美食におぼれては発作をおこした。そのことが、子供心にも母親に対する同情を剥いでいった。

拮抗性鎮痛剤のソセゴンという薬品名は、今も胸のざわつくような感覚と共に私の記憶に鋭く刻まれている。

「ソセゴン、ソセゴン」

母親の面影を辿ろうとすると、狂ったように薬を求めたこの声に行き着いてしまう。ワインボトルに詰めて持参した富士屋ホテルのコンソメスープが、もっぱら食事制限された時の食事で、ブイヨンの馥郁(ふくいく)とした香りと注射液の匂いが混じった、こもったような空気が病室に充満していた。壊れた彼女の心身と富士屋ホテルが一体となった匂いを、私は今もありありと覚えている。

受験を決めた中学三年からの一年間は、とりわけ入退院を繰り返し、自殺未遂まで図った。

私が逃げ出したかったのは、そうした混沌、そのものでもあったのかもしれない。

母裕子(やすこ)が亡くなったのは、一九七八年、富士屋ホテルが創業百年目を迎える年の二月だった。

その符合に気づくのも、さらには三九歳という年齢が、堅吉の前妻、貞子の享年と同じであったことに気づくのも、ずっと後になってからだが、それにしても、呪いたくなるような日だった。

なぜなら、私の高校受験の前日だったからである。

長年の薬物依存で、内蔵は相当にダメージを受けていたのだろうが、余命宣告があった訳でもない。死の数日前、駅で倒れて意識を失うまで、母親の死を意識したことはなかった。診断書に記された死因は、多臓器不全だったと記憶する。

健康だった人が事故死するほどの衝撃ではなかったにしろ、想定外の出来事と言ってよかった。現実というのは、しばしば低俗小説のような、悪い夢を見ているような、あり得ない事実を伴う。母裕子の死は、何度思い返しても、そうした類いの出来事だった。

嵐のような混沌の日々は、私の受験の日を前後して、唐突に終わりを告げた。

高校生になったばかりの私は、老人のように人生に疲れていた。

久しぶりにおとずれた平穏な時間と、新しい環境の中で、自分をどこにどう着地させたらいいかわからず、ぼんやりと立ちすくんでいた。それが私にとっての一九七八年の夏だった。

父祐司が、どういう経緯で話を切り出したのかは忘れてしまったが、ハーレーダビットソンにまたがってポーズをとる、彫りの深い顔立ちの老人の写真を見たときの衝撃は忘れられない。

そして、私の心を鷲づかみにしたのが神風楼だった。

「ジンプウロウ」

私は反芻するように、その名前を心に刻んだ。

「ネクタリン・ナンバーナイン」

妖しい英語名は、もっと心を震わせる魔力を持っていた。

そこが遊郭であり、創業者が忌み嫌い、封印しようとした事実であったことに、なおさら興奮した。

それまで、ぼんやりとしたもやのように、ねっとりとした湿度をもって、私と家族の人生を包み込んでいた富士屋ホテルから、もうひとつの富士屋ホテルが、艶っぽい極彩色をまとって、にわかに立ち上がったような気がした。

神風楼の歴史は封印されていたはずなのに、その気配は、仙之助が建てたフェニックスハウスの中に確かに宿っている。

そのことに気づいて、私は、さらに心が震えた。

そして、心の中にひとつの想いがわき上がった。

富士屋ホテルの「物語」の語り部になることが、私の人生の意味なのではないか。そして、私は父祐司に言ったのだ。

「外人墓地に行こう。ジョン・エドワード・コリアーのお墓をお参りに行こう。神風楼のことが知りたい」