二の一から二の十二まで

富士屋ホテルの創業は、一八七八(明治十一)年七月十五日と伝えられている。

当時、外国人は横浜や神戸などの港町に設けられた居留地に住むことが義務づけられ、旅行をするときには、そのたびに許可を取る必要があった。規則が少し緩和され、病気療養や保養の理由であれば、その都度、許可を取らなくとも近隣の温泉地に行けるようになってまもなくの時期にあたる。人気の保養地であった箱根に、目をつけたのは先見の明と言えた。

突然、親戚と名乗り、山口虎造があらわれたのは、思えば百年目の開業記念日の直前だったことになる。虎造が、それを知ってやって来たのかどうかはわからない。だが、節目の日は、とりたてて祝賀もないまま、静かに過ぎ去ったから、その年の私たちの記憶は、虎造のことばかりがある。

山口虎造の出現が、私の人生を少なからず動かし始めたのだから、とりわけ、そう思うのかもしれない。

父祐司と二人で横浜の外国人墓地に、虎造の祖父だというジョン・エドワード・コリアーの墓をたずねて行ったのは、その年の夏の終わりだった。

箱根の夏の賑わいは、八月十六日の強羅大文字焼きを境にひと段落する。この日を境に、朝晩の風に秋の気配が立ち始める。鬱蒼とした木々が、もうこれ以上、深い色はないというほどの濃い緑になり、夏の盛りが、静かに秋へと移ろってゆく。

当時は、まだ大勢いた戦前からの常連客が夏の長期滞在を終えてチェックアウトするのも、だいたいその頃だった。彼らが去ると、総支配人の祐司もようやく遅い夏休みがとれる。

GHQの占領が終わり、戦後の混乱がおさまると、常連だった日本人客の多くが何ごともなかったように富士屋ホテルに戻ってきて、戦前と同じように夏と年末年始に長期滞在をするようになった。毎年、同じ家族が、同じ部屋に泊まり、チェックアウトの時に、同じ部屋を予約していく。家族の代替わりに伴って、櫛の歯が欠けるように常連客は減り始めていたけれど、毎年の顔ぶれは、まだ昔と大差なく、彼らは、堅吉の婿である祐司の顔を見て安堵するのだった。

八月下旬、箱根では爽やかな風が吹いていたのに、横浜は、まだうだるような残暑だった。

港の見える丘公園から、山手通りを抜けると、外国人墓地がある。

往来の多い山手通り沿いには垣根がめぐらされていて、入り口には石造りの重厚な門があった。

夏休み終盤の平日、山手一帯は、まだ多くの観光客で賑わっていた。とりたてて立ち入り禁止ではないものの、たいていの人たちは、垣根の外から中の様子をうかがったり、写真を撮ったりして、通り過ぎてゆく。

外国人墓地は、大きな門が結界のような役割を果たしている。

門の周囲で様子を伺う人たちの視線を背中に感じながら、私たちは門の中に入った。

目の前に楠の大木がそびえていて、思わず見上げた。木陰の涼風が心地よく、降るような蝉時雨に包まれる。そして、にわかに外界の雑踏が遠ざかるのだった。

物語の扉が静かに開くような、不思議な感覚をおぼえていた。

私たちは、管理人棟らしき建物を見つけて中に入った。

祐司がかしこまった様子で言う。

「あの、お墓参りにきたのですが」

私は、物見遊山の観光客ではないことを示すように、手にした白百合の花束をことさら目立つように持って後に続いた。

「はあ?」

家族の墓参りであれば、管理人のところになど寄らずに自分たちの墓に行くだろうに、と怪しんだのだろう。

「遠縁の親戚になりまして、私たちは長く疎遠にしていたものですから、墓地の場所が不案内でして」

「どなたの墓ですか」

「ジョン・エドワード・コリアーと申します」

私は、祐司の後ろで花束を持ったまま、心臓の鼓動が速まるのを感じていた。虎造は、外国人墓地に墓があると言ったけれど、にわかに信じられない感じがしていたのだ。

見当外れだったらどうしようと、不安になる。

管理人が私たちに向き直って、少しの間があった。

「ええと…、どなたですって?」

「ジョン・エドワード・コリアーです。建立したのは山口……」

祐司が言いかけたところで、管理人は立ち上がった。

「ああ、すぐ近くですから、ご案内しましょう」

見上げるような楠の下に続く緩い下り坂道を数歩進んだところで、管理人は止まった。

拍子抜けするほど、すぐ近くに墓はあった。

墓石には、文字だけが簡潔に刻まれていて、十字架はない。

アーチ型の墓標は、周囲と比較してもひときわ大きかった。

墓碑銘を縁取るように、百合の花の彫刻が施されている。

手にした花束に視線を落とし、私は不思議な符合を感じていた。白い百合は墓地によく供えられる花だけれど、それにしても、何か見えないものに誘われている気がした。

ジョン・エドワード・コリアーは、ニューヨークに生まれ、横浜に没した。計算すると、五二歳で亡くなったことになる。

一八九一(明治二四)年といえば、富士屋ホテルの本館「フェニックスハウス」が竣工した年になる。

墓石の裏にまわると、山口梅子の建立と日本語で刻まれていた。

虎造の母の名前だった。

「門の近くにある墓は、古いものなのでしょうか」

祐司が管理人に問いかける。

「山手の外国人墓地がいっぱいになって、根岸にも外国人墓地が出来たのが一九〇二年と聞いていますから、この方が亡くなられた頃には、もうたくさん墓地はあったでしょう。たまたま、いい場所を買い取られたのではないですか」

「外国人墓地は、ここだけじゃないんですね」

「中国人だけの墓地もありますし、戦後に出来た墓地もあります。幕末のペリー来航の時、転落死した水兵を埋葬するために、海の見える墓地を要求したのが外国人墓地ができたきっかけだそうですが、最初の墓があったのも違うところでした」

「そうですか」

「最初の墓は、日本人の墓もあるお寺だったそうです」

「どちらのお寺ですか」

ほんの相づちのつもりの質問に意外な答えが返ってきた。

「山手の増徳院という寺です」

「えっ?今、なんて」

「増徳院です」

増徳院は、祐司の実家、會田家の菩提寺だった。

横浜で貿易商を営んでいた會田家の四男が祐司の父親にあたる。商売は長男が継いだが、その縁で祐司は生まれも横浜なのだった。

「増徳院が最初の外国人墓地だったのですか」

「そうですよ。今の場所に外国人墓地が移ったのは、関東大震災で焼けた後で、それまでは、元町の、新しく出来た百貨店のようなところがあるでしょう。元町プラザと言ったかな。あのあたりに墓地があったそうです」

楠の大木の蝉時雨が一段と騒がしく、父と娘を包み込んでいた。

しばらくの沈黙の後、管理人がたずねた。

「増徳院に何かご縁があるのですか」

「いや、私の実家の菩提寺なのですが、初めて聞いた話だったもので」

「そうでしたか」

「今は横浜に住んでおりませんので、詳しくは存じませんでした」

「でも、横浜には、いろいろとご縁がおありのようですね、どうぞごゆっくりお参りください」

管理人は、そう言うと立ち去った。

「驚いたね」

どちらからともなく、二人はつぶやいた。

そして、私は言った。

「お墓、本当にあったね」

「そうだな」

私は、ジョン・エドワード・コリアーの墓が実在したことに驚いていたが、父祐司は、実家の菩提寺がこの外国人墓地と不思議な縁で結びついていることに、より驚いているふうであった。山口家とつながった運命に必然のようなものを感じていたのかもしれない。

私たちは、持参した白百合を墓に備えて手を合わせた。

顔も知らない、どんな人生だったのかも知らない人の墓に参るのは、不思議な気持ちだった。

「何をしていた人なんだっけ?」

「横浜で手広く商売をしていたと聞いたよ。富士屋ホテルに肉を卸していたはずだと虎造さんは話していたな」

「どんな人だったのかな」

「さあ……、そもそも、どうして日本に来たんだろうね」

「ニューヨーク生まれなんでしょう。アメリカの東海岸から日本は遠いよね」

「そうか、ニューヨークなんだな」

祐司は感慨深くつぶやいた。

婿入り後に留学したコーネル大学は、ニューヨーク州のイサカにあった。マンハッタンからは、はるか遠い田舎町だったが、ニューヨーク市内のホテルで研修したこともある。ニューヨークの摩天楼には、祐司の青春の記憶があった。

祐司は、婿入りを決意した日のことを思い出していた。

大学卒業後、入社した商事会社で配属されたのは、主計部という経営の中枢だったが、希望していた外国との取引に直接従事する部署ではなかった。出世コースだと誰もに諭されたが、心にわだかまりが残った。商事会社を選んだのは、外国に行きたいからだった。配属を知って、その想いにあらためて気づかされた。

在学中から英語の勉強には、ことさらに力を入れていた。英語の懸賞論文に応募して次席になったこともある。その実績も、婿の候補として祐司が選ばれた理由のひとつだったと聞かされた。

だが、もし商事会社で、希望していた部署に配属されていたなら、たとえアメリカ留学の資金提供を示されたとしても応じていたかどうかはわからない。

昭和九年生まれの祐司は、終戦の年、十一歳だった。

当時、多くの子どもがそうであったように、日本が勝つと信じていた軍国少年だった。学童疎開に行く直前に撮った写真は、口を真一文字に結んで、勇ましい表情をしている。それが、終戦で一変する。多くの日本人も軍国主義から一転して、占領国のアメリカに傾向したが、多感な年頃だった祐司の世代は、それが顕著だった。しかし、それにしても、熱に浮かされたような外国への憧れは、横浜で貿易商を営んでいた家系の遺伝子だったのかもしれない。

開港当初から、神戸は欧州航路の船が、横浜は北米航路の船が主に出入りした港で、埠頭の先に続く太平洋の先にアメリカがあった。

外国人墓地を後にして、私はつぶやいた。

「横浜はいつもお墓参りだね」

「本当だな」

横浜生まれではあるが、幼い頃に東京に引っ越した祐司が、横浜とのつながりを意識するのは、増徳院に墓参りをする時だけだった。

會田家の四男だった父親の四郎は、貿易商の仕事にかかわっていなかったからだ。

四郎は、會田家の家系で異質な人間だった。ひとづきあいが苦手で、いつも苦虫を噛みつぶしたような表情で、不機嫌そうにしている。頑固者で、融通のきかない性格だった。

母親の寿子は、医者の娘として何不自由なく育ったが、関東大震災で両親を失い、十三歳で孤児になった。隅田川沿いにあった医院で被災者の治療をしていて、家族全員が逃げ遅れたのだ。病弱で、大磯に保養に出されていた末娘の寿子だけが生き残った。

父親の友人の家に引き取られたが、女学校を出てすぐ、その家の娘に會田家の長男と縁談があった時、ついでのように、四男のもとに嫁がされたのだった。

盧溝橋(ろこうきょう)事件のおきた年、日中戦争に出征したのを皮切りに、太平洋戦争の終戦までに、四郎はあわせて三度、従軍している。それも上級軍人としてではない。會田家のほかの親戚は将校だったのに、四郎のような経歴であれば、如才なく立ち回れば、前線に行くことはなかったはずだと、何度となく寿子は言う。

寿子にとって、夫の四郎は、好きになれない伴侶だった。

一目会った時からそうだった。

しかし、昭和初期、孤児の少女に縁談を拒否することなど、出来るわけがなかった。しかも、慶應義塾大学を出て、銀行に勤める四郎は、釣書としては文句のつけようがなかった。

新婚旅行で熱海に行った時、周囲が気を利かせて用意してくれた旅館の予約を断って、自分で宿を探すと言い張り、結局は、泊まるところが見つからなくて、みすぼらしい旅館の布団部屋のようなところに泊まった泣き言を何度、祐司は聞かされたことだろう。

要領よく立ち回ることを嫌い、我が道を行く。それでも、体が丈夫で運の強い四郎は、無事帰還しては、また戦争に赴いた。

だが、戦争が終われば、恩給がつくことくらいしか、従軍したことの意味は見出せなくなった。働き盛りの年齢を棒に振った四郎は、戦後、銀行に戻ってからも、たいした役職につくこともなく定年を迎えた。そして、會田の商売とも関わりを持たなかった。

祐司は、四郎と寿子の次男になる。三歳年上の長男と、十歳年下の三男がいて、三人も男の子がいるからと、婿入りを承諾したのだが、祐司が結婚した五年後、長男を不慮の事故で失った。

それでも寿子は、生来明るく朗らかで笑顔を絶やさない。

若い頃は、映画女優を思わせる美貌でもあった。華やかで美しいものが好きで、いつも身ぎれいに化粧をしている。

「あなたのお祖父様はね、ドイツに留学したドクトル・メヂチーネだったのよ」

その台詞をことあるたびに寿子は言う。ドクトル・メヂチーネとは、ドイツ語で医学博士を言うらしかった。

心の中には、両親が生きていたならば、もっと違う人生があったはずだという想いがあったに違いない。

寿子の性格と容貌を最も受け継いだのが祐司であった。

長男を亡くしてからは、祐司を婿入りさせたことを悔やんだこともあったのだろうが、それでも恨み言を言わないのは、祐司が縁を持った富士屋ホテルの華やぎは、寿子の人生にも彩りを与えたからだった。婚約が整い、初めて家族揃って箱根に招かれた時、寿子は、とても幸せそうで、誇らしげな表情をしていた。

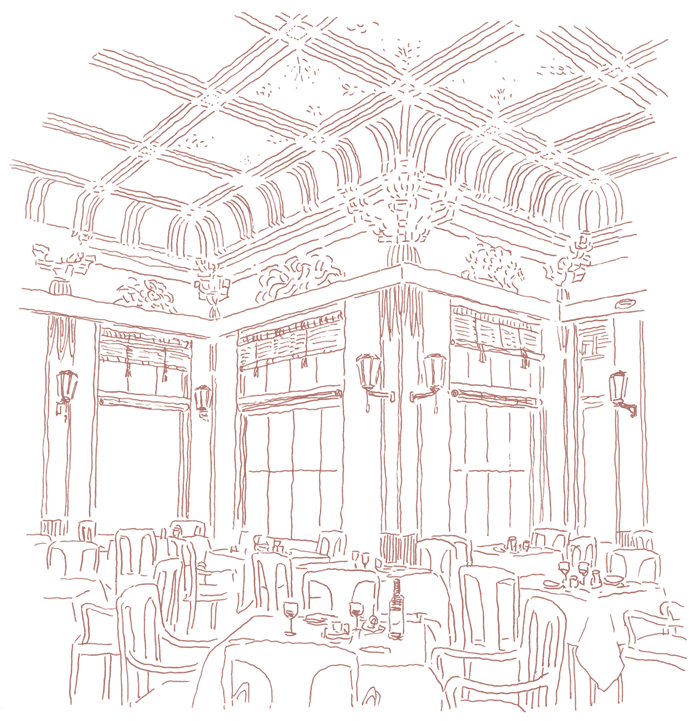

富士屋ホテルのメインダイニングルーム、ドラゴンホールに最初に足を踏み入れた時の感動を祐司は忘れない。

見上げるように高い格天井、大きな窓には、平安朝を思わせる御簾が下げられ、柱にはぼんぼり型の照明がある。オーキッドラウンジの装飾に似ているが、すべてが大きく、豪奢だった。

ひとつひとつは日本の意匠なのだが、ところどころに鮮やかな色彩があり、整然と椅子とテーブルが並べられた空間は、えもいわれぬ異国情緒と華やかさに満ちていた。東洋の神秘と西洋の端正が重なった、どこにも似ていない豪奢な異世界がそこにあった。

すっと背筋が伸びるような緊張感。だが、馥郁としたブイヨンの香りがほのかに漂い、温かく包み込まれるような感じもある。

忘れもしない、裕子(やすこ)と東京で何度かデートを重ねた後、結婚の意思を固めたことを媒酌人を通じて伝え、その直後に箱根を訪れた日のことだ。アメリカ留学の具体的なプランが告げられたのも、その時だったと記憶する。夕刻には暇を告げるつもりだったが、話が長引き、ダイニングルームが開く時間だからと、夕食に誘われた。

以前にも富士屋ホテルで食事をしたことはあったが、一品料理を出す一階のグリルルームだけで、ドラゴンホールに足を踏み入れたのは、それが最初だった。

春の終わりの宵だった。

窓の外は、まだ明るかったことをよく覚えている。

堅吉に言われるがまま、コースメニューを注文して、緊張しながら前菜の皿に手をつけようとした時だった。

ふいに日が傾いてきた。

すると、格天井に埋め込まれた電球がにわかに存在感を増し、星空のように煌めき始めた。

日が暮れると、ドラゴンホールは全く異なる表情になる。明るい時間帯にはよく見えた格天井に描かれた高山植物の絵が、にわかに闇に沈んで、天井が電球の煌めきに支配される。

テーブルに置かれたのは、こぶりのグラスに花が開いたようにエビが盛られたシュリンプカクテルで、祐司は、フォークにエビを刺したまま、口に運ぶのも忘れ、しばらく天井を見上げていた。

本当の意味で、運命に殉じる決意をしたのは、その瞬間だった気がする。やがておこる出来事を何一つ知らなかったのに、なぜそんな大仰な覚悟がわき上がったのか。それほどドラゴンホールが魔力に満ちていたからだと思う。

箱根に招かれた母寿子が頬を紅潮させて見上げたのもまた、その格天井だった。そして、寿子の表情が華やぐのを見て、祐司は、自分の決断は正しかったと確信したのだった。

秋の気配が立ち始める頃、祐司は、山口虎造をあらためて富士屋ホテルに招待した。

突然の訪問とはいえ、オーキッドラウンジでコーヒー一杯しか出さなかったことに罪悪感のようなものを感じていたからだ。外国人墓地にジョン・エドワード・コリアーの墓を訪ねてから、その思いは、より顕著になった。富士屋ホテルとの縁を取り戻すため、箱根に来てくれた思いに答えるには、ドラゴンホールに招待しなければ完結しない、と思ったのである。

招待は休日のランチで、私も同席した。

待ち合わせのロビーにあらわれた虎造は、予想していた革ジャンとサングラスではなく、グレーのスーツを着ていた。彫りの深い顔立ちは、確かに西洋人の血を感じさせ、赤い幾何学模様のネクタイが個性的ではあったが、写真で見たのとは別人に思えた。

「はじめまして」

「祐司さんのお嬢さんですな。これは、これは。お目にかかれて光栄です。山口虎造と申します」

「よろしくお願い致します」

予想していた風貌と違うのを怪訝に思う気持ちが表情に出たのだろうか、虎造は聞きもしないのに答えた。

「富士屋ホテルの西洋料理におよばれするなら、ワインの一杯も頂きたいですし、今日は電車に乗って参りました」

「父が撮ったバイクの写真を拝見していたものですから、印象が違って驚きました」

「ははは、今日は、精一杯めかし込んできましたよ」

「そんなことを申し上げては失礼だろう。恐縮です」

祐司はそう言いながら、虎造をドラゴンホールに誘った。案内したのは、堅吉の家族がいつも座っていたテーブルだった。

ドラゴンホールは、創業者仙之助の長女の婿、正造の時代に竣工した建物である。もともと正造が座っていたテーブルだと、祐司は堅吉に聞かされた。ヨーロッパでは、家族経営のいいホテルでは、オーナーファミリーがダイニングルームで食事をする習慣がある、わが家もそれに習ったと、私も母裕子(やすこ)から聞いた記憶がある。

山口家のテーブルは、入り口から向かって右手の角にあった。

窓からの眺めはあまりよくないが、ダイニングルーム全体を見渡すのに好都合の席だった。上席というのなら、このテーブルではない。同じ窓際でも、もっと眺めのいい席がある。

虎造をここに案内したのは、山口家の親戚として、彼を迎え入れたい気持ちがあったからだった。

虎造は、かつて祐司がそうしたように、そして、ドラゴンホールに初めて迎え入れられた客の誰もがそうするように、見上げるような格天井に視線を向けて、「ほう」とため息をついた。

「噂に違わぬ御殿のようなところですな」

「ここにお招きしないと、富士屋ホテルを見て頂いたことにならないと思いまして」

「ドラゴンホールというからには、どこぞに竜がおるのですか」

「竜がいるのは、実は屋根の上にある塔屋です。後でご案内しますが、テラスから外観を見ますと、塔屋に巻き付いたドラゴンが見て頂けるかと思います」

「すると、屋内に竜はいないんですね」

「はい、ドラゴンホールを建てた山口正造の悪戯心でしょう」

「正造さん、長女の孝子(こうこ)さんの婿さんですな」

「はい、破天荒な男でして、竜の代わりに自分の顔を柱に彫らせました」

そう言って、祐司は、柱の低いところにある正造の顔を模したと伝えられる鬼のような顔を指さした。

「高いところだと、お客様を睨んでしまいます。だから、こうして低い位置から、従業員がしっかり働いているか見張っているのだと聞きました」

「面白い方ですな」

「はい、残念ながら私も会ったことはございませんが」

「ここは、いつ建てられたのですか」

「昭和五年です。正造の全盛期の普請でございます」

「仙之助が亡くなって十……五年ですか。すっかり富士屋ホテルと神風楼が疎遠になっていた頃ですな。私はほんの若造でしたが、富士屋ホテルの噂は横浜にも聞こえておりましたよ」

「そうですか…」

祐司は、返答に窮して話題を変えた。

「ところで、お飲み物はどうされますか? いける口と伺いましたが、ワインになさいますか、それとも……。ワインですと、フランス産のボルドーのいいものが入っております。肉の煮込み料理にはよく合うかと思います」

「いやいや、催促したようで恐縮です。肉料理は好物ですよ。年はとっても西洋人の血が入っているせいですかね。ボルドーの赤ワインとは、よろしいですな」

虎造はにこやかに答えた。

祐司は饒舌に料理の説明をした。

「富士屋ホテルの名物と言いますと、正造がイギリスからレシピを持ち帰ったと伝えられるカレーライスと、醤油とみりんで味付けした虹鱒の富士屋風が有名ですが、丁寧にとったブイヨンが富士屋の料理の基本です。その味が一番感じられるコンソメスープは、何と申しますか、やはり味わって頂きたい一品です。もちろんポタージュでもよろしいですが。ボルドーに合わせる肉の煮込みは、お嫌いでなければ、タンシチューはいかがでしょう。私も好物でして」

「コンソメスープとタンシチューは、是非試してみたいですな」

「そうですか。でも、ほかにお気に召したものがあれば、遠慮なくおっしゃってください」

「コンソメスープは、ヒサさんが、いつだったか、ワインボトルに入れたものを持ってきてくれたことがありましたよ」

「えっ、そうでしたか」

「あれは美味しかった。忘れられない味です」

「ずいぶん昔から、ワインボトルにコンソメスープを入れて運んでいたんですね。誰が思いついたんでしょうか。私たちは今でも、家族で具合の悪い者がいると、そうやってスープを持ち帰ります。私なんぞは、白いお粥の方がいいと思うんですが、裕子は、お粥を嫌いましてね。いつもコンソメスープでした」

「ここに入った時から、その香りがしましたな。何とも懐かしい気がしましたよ」

「そうでしたか」

富士屋ホテルでは、スープのサービスも昔ながらだった。

シルバーのスープチューリンに入ったスープをウェイターが持ち回り、お客はそれをレードルで自分のスープ皿によそう。最初の一杯は、たっぷりと、二杯目は、半分より少し多いくらい、それがマナーだと教えられたのはいつだっただろうか。

私たちもコンソメを注文し、テーブル全体が優しいブイヨンの香りに包まれた。

「ジョン・エドワード・コリアーのお墓、父と行ってきました」

「お嬢さんも一緒に行かれたのですか。それは、それは」

「不思議な気持ちでした。外国人墓地に親戚、と言っていいのかな、自分につながる人のお墓があるなんて」

「どちらの山口家にとっても、コリアーは親戚のようなものです」

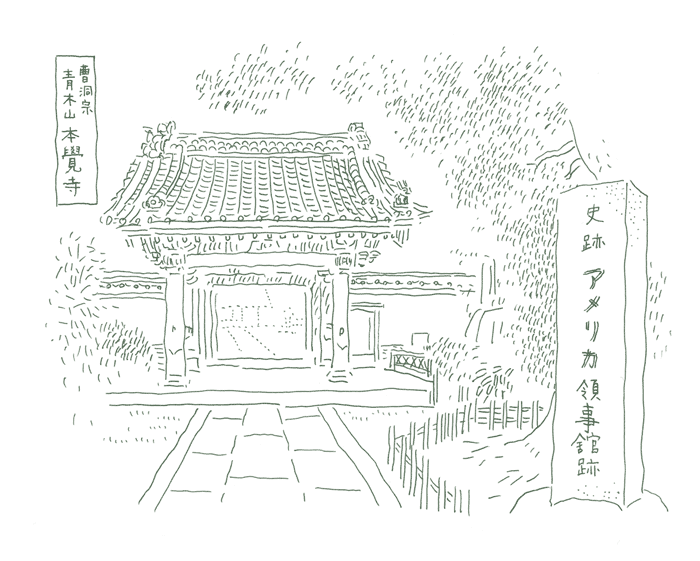

「青木山の本覚寺も行かれましたか?」

「えっ?それは何ですか?」

「はて、話していませんでしたかね」

「神風楼の親戚の墓もあるとおっしゃっておりましたが」

「本覚寺だと、お伝えしていませんでしたか」

「いえ…。ですが、興味があれば、案内してくださると……」

「それは失敬しました。いやあ、本当に外国人墓地まで、参ってくださるとは思わなかったもので。今度こそ、ご案内しましょう」

「それも横浜にあるのですか?」

「青木山をご存じないですか?」

「青木……、第二京浜の青木橋の近くですか?」

「そう、その橋の近くにある高台です。この頃では、外国人墓地が観光地のようなことになっていますが、横浜の歴史から言うならば、本覚寺のほうがよほど大事な場所なんですがね。こちらは、とんと人気がないようですな」

「大事な場所と言いますと?」

「開港したばかりの頃、アメリカの総領事館があった寺ですよ。ペリー……じゃない、そう、ハリスです。タウンゼント・ハリス。初代のアメリカ駐日領事が、港を見下ろせる立地が気に入って決めたんだそうです」

「そんな由緒あるところに山口家の墓地があるんですか?」

「寺があるのは、東海道の宿場町、神奈川宿があったところです。港を開いた横浜は、当時は横浜村と言って、貧しい漁村でした。それに比べたら、由緒あるかもしれんですな。幕府は、宿場町ではなく、横浜村に領事館をおくよう土地を準備したんですが、ハリスはそれを断って、港を見下ろせるこの寺を選んだそうです。三年ほどで江戸に移った後は、また元の曹洞宗の寺になりましたが」

「外国人墓地も海が望める場所を選んだそうですね」

「そう、よくご存じだね、お嬢さん」

「お墓参りに行った時に聞きました。どうしてなんでしょう」

「そりゃあ、海の先にはアメリカがある。彼らの故郷があるからでしょう。望郷の念のようなものでしょうな」

「虎造さんのお祖父様は、ニューヨーク出身でしょう?」

「おや、これは驚いた。どうしてそんなことまで」

「墓石に刻んでありました。ニューヨーク生まれだって。なぜ遠い日本にいらしたんでしょうか?」

私は墓参りした時の疑問をぶつけた。

「さて、どうしてでしょうな。お嬢さんは、冒険商人という言葉をご存じですか?」

「冒険商人?」

「さよう。長崎のグラバーなんぞが、よくそう呼ばれます。鎖国時代の日本は神秘の国でしたから。いや、欧米からしたら、東洋すべてが神秘だったんでしょう。そうした国々に赴き、商売をすることで、一攫千金を夢見た者たちのことです。まあ、コリアーもその類だったんでしょうな」

「わくわくするような呼び名ですね」

「アメリカは面白い国でね、幕末の頃、冒険商人を国を代表する領事のような職につけたんです。ハリスも海を渡り、東洋にやってきた冒険商人だったんですよ。イギリスは、そんなことはしないで、ちゃんと本国からエリートを送り込んできたから、グラバーは政治に関われなかったんですな。あの男は、政治に首をつっこみたい野望があったのにね。コリアーももう少し早く生まれていたら、歴史に名前を刻んでいたかもしれんね。そういえば、ハリスもコリアーと同じニューヨーク生まれだったそうですよ」

「虎造さんにも、その血が流れているんですね」

「ははは、そうだね。若い頃にはずいぶんやんちゃもしたけれど、今思えば、コリアーの血だったのかもしれんね」

悪戯っ子のような表情で、虎造は笑った。

祐司は、デザートにレモンパイをすすめた。

レモン風味のカスタードの上にメレンゲを載せた、爽やかな味のパイは、富士屋ホテルに昔からある菓子のひとつだった。アップルパイも有名だが、色合いも華やかなレモンパイの方が、手土産にしても喜ばれることが多かった。

食後のコーヒーを飲みながら、虎造は、またひとしきり天井を見上げて、感慨深げに言った。

「ここもまた、海を渡ってきた外国人にひととき、東洋の夢を見させようとしたんでしょうな」

「神風楼と同じに、ですね」

祐司は言葉をつないだ。

「いや、そちらから言われては恐縮ですな」

「仙之助も正造も若い頃に単身海を渡っています。彼らも冒険商人の心を持っていたんでしょう」

「そうかもしれんね。いや、今日は、大変な歓待で、恐縮でした。今度は、横浜でお目にかかりましょう。本覚寺の墓にご案内しないといけませんな。こんなご馳走はできませんが、山口家の墓だけは、なかなか立派なものですよ。今はもう神風楼はありませんがね、墓にだけは、その名前が刻まれております」