仙之助編 一の一から一の十二まで

幕末、日本に上陸した外国人の多くは、上海から蒸気船で横浜をめざした。

東シナ海を南下した後、最初に目にする陸地は、火口からモクモクと噴煙を上げる火山島だった。薩摩諸島の硫黄島である。

円錐形の山を頂いた島に近づくと、地鳴りのような音が腹の底に響いた。遠ざかるにつれ、轟音は遠雷となり、やがて海の彼方に消えてゆく。

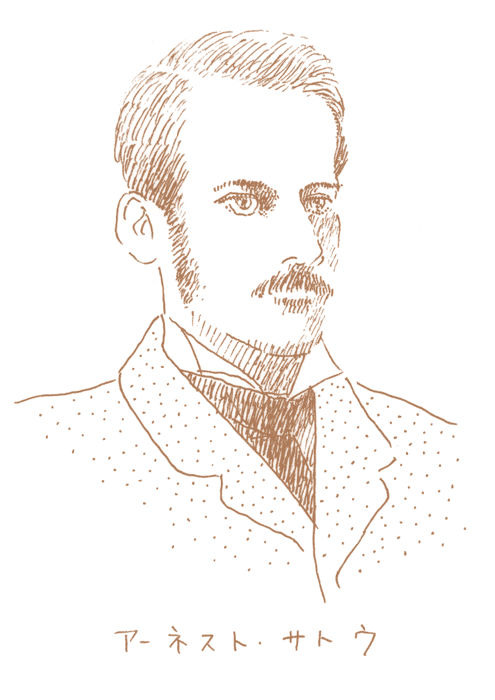

一八六二年の初秋、十九歳のアーネスト・サトウは、頬を紅潮させながら、噴煙を上げる島が水平線に消えてゆくのをいつまでも見つめていた。

島影が消えると、紺碧の海に無数のトビウオがはねた。

空は抜けるように青く、トビウオの銀色の背びれが太陽に反射して光る。

日本への憧れは、数年前に手にした一冊の本から始まった。

日英通商修好条約を締結したエルギン卿に同行したローレンス・オリファントが著した本だった。その国では、空がいつも青く、太陽が絶え間なく輝いているとあった。そして、バラ色の唇と黒い瞳のしとやかな乙女にかしずかれた甘美な日々が綴ってあった。それはさながら、おとぎの国であったと。少年の胸は高鳴った。

まもなく彼は、エルギン卿の本より前に出版されたペリー提督の遠征記を手に入れた。その国を開国させたアメリカ人の本は、最初の本よりもずっと真面目な内容だったけれど、おとぎの国の幻影が消えることはなかった。

先達たちによって、横浜の港が開かれてから三年がたっていた。

蒸気船は、奄美大島、屋久島、種子島と薩摩藩が統治する島々の沖合を抜けて進む。

航海は晴天続きだった。エルギン卿の本にあった通りの青空が頭上に広がる。

上海を出航して二日目の早朝、海がことさら静かになったのに気づいた。

広い大きな湾、江戸湾に入ったのだった。

目の前に広がる風景の美しさといったらなかった。

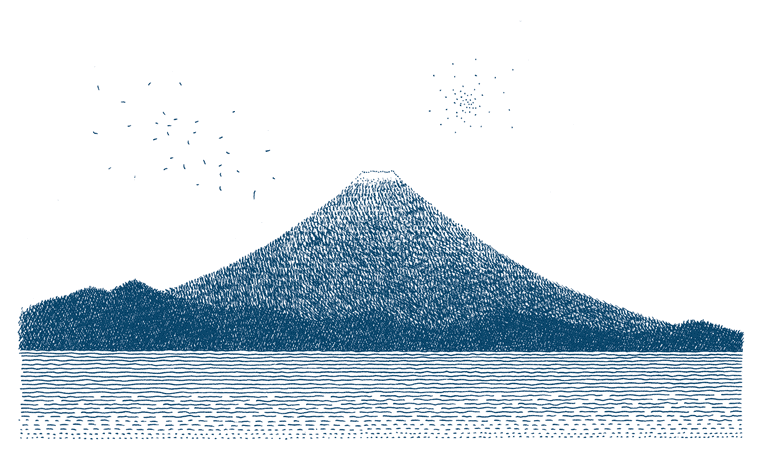

海岸一帯にこんもりとした緑の山々が連なり、それらを見下ろすように、硫黄島よりはるかに完璧な円錐形でそそり立つ山があった。

「あれが、フジヤマ……なのか」

江戸湾から見る富士山の秀麗な美しさは、日本に上陸した者の誰もが賛美していた。山頂を極端に尖らせて描いた円錐峰の銅版画もあった。だが、こうして実物を目にしてみると、誇張して表現した者の気持ちが理解できる。まるで人に描かれ、賛美されるために存在するような完璧な姿をした山だったからだ。

蒸気船が横浜に近づくと、漁師の操る小舟が周囲に集まってきた。細長い布をつなぎあわせた四角い帆をあげた、生地のままの木材でできた不思議な船だった。西欧では彩色していない船などない。船頭たちは、赤銅色に日焼けした裸体に、白い布を腰回りにまとっているだけだった。初めて出会った憧れの国の住人にサトウは見入った。

アーネスト・サトウが、在学中のロンドンのユニバーシティ・カレッジの図書館で、日本公使館に勤務する通訳官の募集を見つけてから、一年あまりの月日が過ぎていた。

通訳と言っても、当時の西欧で日本の言葉を操れる者などいない。選抜試験に受かった者は極東に送られ、そこで実地に言葉を学ぶ。当時は、東洋の言葉を学ぶには、中国語が基礎になると考えられていた。そのため、サトウは、まず北京に赴いた。憧れの国に来るまで廻り道をした理由だった。

外国から往来する船が投錨し、外国人が住むように決められた横浜は、条約が定めた開港場の神奈川とは浅い湾を隔てたところにあった。東海道の宿場町である神奈川宿に外国人がいることを危惧した幕府が、小さな漁村だった横浜を神奈川の一部と称して、外国人の居留地としたのである。だが、開港まもなく日本にきた一部の外国人は、その頃、まだ神奈川に居を構えていた。

横浜に到着した翌日、サトウは、通訳として一年早く赴任していた同僚のラウダーに伴われ、渡し船に乗って神奈川に向かった。

日本語の会話本と辞書を編纂している二人の宣教師が、日本語の手ほどきをしてくれると聞いたからだった。そのうちの一人は医師でもあるという。

渡し船は、乗り合いと貸し切りがあったが、船頭は、外国人と見ると有無を言わさず、船を貸し切りにする。いつか日本語を流暢に話せるようになったら、船頭を言い負かして乗り合いの船に乗ってやると、アーネストは心に誓った。

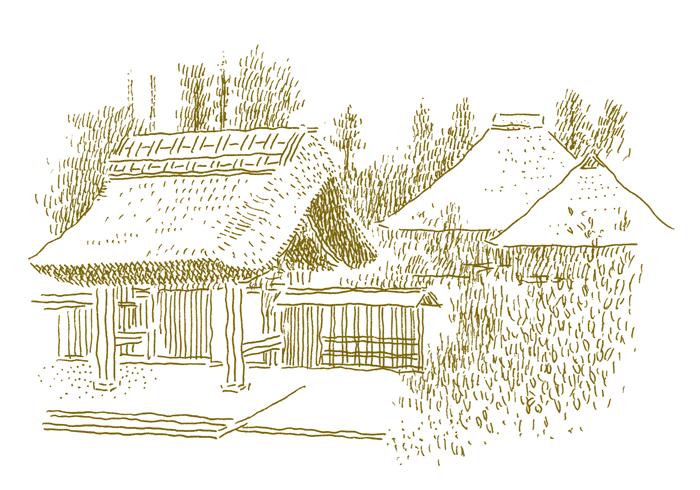

宣教師たちが住む成仏寺は、藁葺き屋根の建物が門に立つ、風情ある佇まいだった。敷地に入ると大きな本堂があって、その一室で紹介されたのが、サミュエル・ロビンス・ブラウンとジェームス・カーティス・ヘボンと名乗る二人の宣教師だった。

若いアーネストやラウダーからすると、二人とも父親くらいの年格好で、ブラウンは夫人と三人の子供、医師のヘボンは夫人と暮らしているとのことだった。

バラの模様のティーカップに入った紅茶を出してくれたのは、快活そうな青い瞳と金色の巻き毛の若い娘だった。視線を下ろすと、臨月に近い身重であることがわかった。

「ありがとう、ジュリア」

ラウダーが家族のような気安さで声をかけた。

上海の宣教師の息子であるラウダーがこの寺で日本語を学ぶうちに、宣教師ブラウンの長女と恋に落ち、あろうことか身ごもらせたことが、その頃、外国人居留地を駆け巡ったスキャンダルであったことをサトウは、まだ知らなかった。

ブラウンの所属する教会の上司にまで噂は届き、若い二人はもとより父親のブラウンまで離日を迫られたが、辛抱強い交渉の末、無防備な恋は許された。

二人が結婚式を挙げたのは、それから一週間後のことだった。

そして、その二日後にジュリアは出産した。

外国人が「夷狄」と呼ばれ、それを排斥することが「攘夷」と呼ばれることを、アーネスト・サトウは横浜に上陸してまもなく、まだほとんど日本語の素養もない頃に学んだ。

おとぎの国は、理解しがたい不条理がまかり通る国でもあった。

それが居留地の外国人に現実の脅威となったのは、ラウダーとジュリアが居留地の教会で結婚式を挙げた日の翌日のことだった。

横浜から江戸に向かう途中の川崎大師という寺まで馬の遠乗りに出かけた四人のイギリス人が、高貴な位の武士、すなわち大名の行列に遭遇したのである。

上海在住の商人チャールズ・レノックス・リチャードソンと、いずれも横浜在住の商人ウッドソープ・チャールズ・クラークとウィリアム・マーシャル、そしてマーシャルの従姉妹で香港在住の商人の妻マーガレット・ボロデール夫人の四人である。

武士の家来に「脇によれ」と身振りで指示をされたので、道の脇に馬を寄せて進んでゆくと、薩摩藩主の父で、薩摩藩の最高権力者だった島津久光を乗せた駕籠が正面からやってきた。そこで慌てて馬を回そうとしていたところ、突然、行列の中の数人が刀で切りつけてきたのだった。

四人は驚いて逃げようとしたが、すでに時は遅かった。リチャードソンは瀕死の重傷を負って、まもなく馬から落ちた。横浜在住の二人の商人たちも重傷を負っていた。唯一無傷だったのは、振りかざした刀で帽子と頭髪の一部を切り落とされたボローデル夫人だけだった。彼女は必死に横浜まで馬を飛ばした。

一報を受けた居留地の外国人たちは、拳銃を手にして殺害現場まで馬を飛ばした。

誰よりも先に駆けつけたのは、医師のウィリアム・ウィリスだった。医師としての正義感から、恐怖の何たるかも感じずに馬を走らせた。

殺戮の場所は、神奈川からしばらく進んだ東海道沿いにある生麦というところだった。そして、道ばたの木陰に横たわるリチャードソンを見つけた。

身体には数多の刺し傷があったが、喉の切り傷を見て、瀕死の状態でいたところに、とどめを刺されて絶命したことを知った。

クラークとマーシャルは流血しながらも馬を飛ばし、神奈川の本覚寺にたどり着いていた。アメリカの領事館がおかれていた寺だった。まもなく成仏寺から駆けつけたヘボンが外科手術を施して彼らを救命した。

四人はいずれも民間人で、通訳もいなかった。「脇によれ」という指示が、当時の常識では馬を下りて道を譲ることだったのを知るよしもなかった。そして、薩摩藩主の立場からみれば「無礼者」の「切り捨て御免」は当然のことだった。

居留地の外国人が戦慄と共に理解したのは、日本刀はカミソリのように良く切れ、恐ろしい深傷を負わせること、そして、相手の息の根を止めるまで、ずたずたに切り裂くのが日本の武士の流儀ということだけだった。

リチャードソンが殺害された事件の後、東海道沿いには、いくつかの護衛所が設けられたが、大名行列を街道から迂回させるという幕府の試みは失敗した。

成仏寺に日本語の稽古に通っていたアーネスト・サトウは、週に二回、事件のあった街道を通らなければならなかった。臆病に思われないようと力んでいても、いざ本物の大名行列に出くわすと、身をすぼめてひやひやした。

危険と紙一重の街道だったが、江戸に向かって進むと、エルギン卿の本に出てきたままのおとぎの国があった。芸術的な技巧で手入れされた梅林が周囲に広がる梅屋敷と呼ぶ遊興場で、美しい乙女たちが給仕する茶屋があった。

ここで麦わら色の茶を飲み、煙草をふかし、乙女たちをひやかすのが、東海道を旅する人たちの楽しみであった。居留地の外国人の間でもピクニック用のバスケットを持参して、梅屋敷で昼食をとることが流行っていた。そして、彼らも口実を作っては、恥ずかしそうに笑う乙女たちがいる茶屋に立ち寄った。

公使館の生活が始まって、サトウがまず打ち解けたのは、殺害事件の現場にいち早く駆けつけた医師、ウィリアム・ウィリスだった。実直で誠実な勤勉家で、動植物や自然科学の知識に通じていた。見上げるような偉丈夫で、大男は心も広いというが、その例にもれなかった。公使館付きの医官だったが、通訳官のサトウと共に、本業と関係ない書類の整理を任されることもあった。そうした時、日本語を勉強する時間が削られることに苛立つサトウの気持ちをウィリスはよく理解した。

日本では長い間、オランダ語だけが外国語として通用していた。幕府は長崎でオランダ人の出入りのみを許していたからだ。そのため交渉ごとには、オランダ語の通訳を介するよりほかなかった。彼らは、とても良い報酬を得ていた。早く日本語を上達させて、彼らにとって代わるのがサトウの野望だった。

殺害事件は、まもなくイギリスと薩摩の政治問題となり、公使のジョン・ニールが賠償交渉にあたった。薩摩との直接交渉に赴くことになり、公使と共にサトウやウィリスたち、公使館員も軍艦に乗り込んだ。交渉の書簡は、長く日本にいる長崎の医師、シーボルトによって翻訳され、通訳はオランダ語通訳が介した。サトウの日本語は、まだ交渉を任せられるほど、上達してはいなかったのだ。

薩摩との交渉は決裂し、鹿児島の沖合で軍艦は砲撃を受けた。

サトウは、丸くて黒い物体が頭上を飛んでいった時の興奮を忘れられない。恐怖ではなく、直面している出来事への強い興味と奮い立つような興奮だった。もちろん砲弾が彼らを直撃していたなら、状況は違っていただろう。しかし、彼らの軍艦に命中したのは三つだけで、どれも致命的な損傷には至らなかった。

ほんの数年前まで神秘のヴェールに包まれていた国が、歴史の奔流の中にある。その生き証人として、そこにいることの興奮だった。

アーネスト・サトウが日本に赴任して二年の月日が流れた。

薩摩藩との交渉に同行したニール公使が帰任した後、着任したオールコック公使は、誰に対しても友好的だったが、ことのほかサトウのことを気にかけてくれた。何より彼がうれしかったのは、書類整理の事務仕事から解放されて、日本語の勉強に好きなだけ時間を使えるようになったことだった。

サトウとウィリスが、外国人居留地と日本が居住する地域との間に挟まれた木造家屋に住まいを定めたのは、その頃のことだ。

三棟続きの長屋で、それぞれが一棟を自室とした。小さな縁側があって、その先に低い植木が数本植えられた坪庭があった。いかにも華奢でこじんまりした伝統的な日本家屋で、西欧人の感覚からすれば人形の家だった。仲間たちは大男のウィリスがどうやってそこに暮らしているのか、面白がってよく訊ねた。

サトウは懸命に日本語の勉強に励んだ。成仏寺で学んでいた頃に知り合った日本人医師など、三人の優秀な教師を得て、彼の日本語は飛躍的に進歩した。

一八六四年の六月、サトウのもとに思いがけない知らせがもたらされた。

前年、イギリスに密航した長州藩の若い武士たちが、密かに帰国しているという。長州藩が彼らを送ったのは、攘夷を成し遂げるために敵を知るべきと考えたからだが、若い武士たちは、攘夷思想の無謀さに目覚め、藩主に開国を説得したいと考えていた。彼らがロンドンで、自分の母校、ロンドンのユニバーシティー・カレッジに学んだと知り、サトウは、運命的な親近感を感じた。

外国人排斥の攘夷思想を掲げる勢力をねじ伏せたいと考えていたイギリスにとって、薩摩藩と共に重要な相手が長州藩だった。

オールコット公使に顛末を告げると、居留地のホテルに言葉のわからない外国人のふりをしてしばらく滞在させるようにと指示があった。

若い武士のひとり、伊藤俊輔と名乗る男とサトウは、意気投合した。

イギリスは軍艦で彼らを長州に送り届けることに決めたが、その同行を許されたことにサトウは喜んだ。居留地の外国人は、日本国内を自由に旅することが許されない。薩摩の時もそうであったが、理由は何であれ、未知の土地に行けることは無上の喜びだった。旅の途中、サトウと伊藤は、日本語と英語を交えながら、ユニーバーシティー・カレッジ界隈のパブの親父の噂話から、この国の未来と世界情勢まで、さまざまな話をした。

伊藤たちは小舟に乗り換えて上陸した。彼らは、藩主に斬首されるだろうと噂する者が多かったけれど、眼光鋭いこの男にただならぬ強運を感じていた。

長州藩との交渉の文書は、サトウも翻訳を手伝った。

この頃から、日本語の巧みな遣い手として、アーネスト・サトウのことが居留地で知られるようになっていた。

横浜の外国人居留地の裏手には、「沼沢地」と呼ぶ湿地帯を埋め立てた土地が広がっていた。後方の堀を渡ると、急ごしらえの建物が並ぶ一角があった。

その界隈のことは、さまざまな隠語めいた言葉で形容された。

ある立派な紳士は「若い夫人の教育所」と婉曲に表現した。多くの者は江戸にある、類似の場所になぞらえて「ヨシワラ」と呼んだ。正しくは「港崎(みよざき)遊郭」と呼ぶことを、日本語遣いのサトウは承知していた。

外国人たちは「ヨシワラ」の店のことを、しばしば「宮殿(パレス)」とも呼んだ。

大名屋敷などにもパレスの呼称は用いられたが、江戸の本家本元の吉原では、それに匹敵するくらい豪奢な店が多かったからである。だが、横浜の港崎遊郭でパレスと呼んでもさしつかえない構えだったのは、岩亀楼だけだった。

そして、岩亀楼だけが、外国人が登楼していい店として認められていた。

薩摩や長州に武器や弾薬を売って利益をあげていた商人はもちろん、役所で働く外国人も破格の報酬を得ていたから、いくらでも派手に遊ぶことができた。

サトウとウィリスの暮らしていた小さな家は、この界隈に近かった。

だが、生真面目な性格の二人は、居留地の顔見知りが夜な夜な集う岩亀楼に行くことをためらうようなところがあった。しかし、そうはいっても、若い二人が甘美な誘惑と無縁でいられた訳ではない。

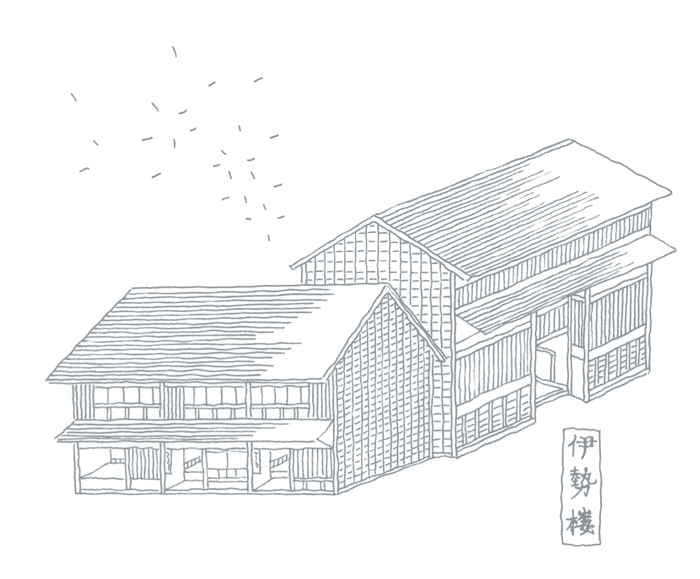

岩亀楼の周囲には、パレスとは呼べないような小さな店が密集していた。開港地に集まる血気盛んな日本人を相手にする、みすぼらしい安普請が多かったが、伊勢楼という店は、こぎれいな構えで目を引いた。

伊勢楼が良かったのは、いかにも客あしらいになれた玄人ふうではなく、梅屋敷の茶屋にいるような、生娘である期待を持たせるような若い女郎が多いことだった。茶屋の乙女も生娘でないことはわかっていたが、そう思わせることが大事だった。

長州の武士たちがポルトガル人に扮したように、サトウも慣れない着物をはおり、日本人に扮することにした。もちろん碧眼の彼が日本人になれるはずはなかったが、それでも流暢になった日本語で話しかけると、女たちはキャッキャッと喜んだ。

アーネスト・サトウに漢字をあてて「薩道愛之助」という日本名を名乗り始めたのは、この頃のことである。

「愛之助さま」

登楼を告げられるとき、耳元でささやかれるとき、新しい自分の名前を呼ばれるたび、ぞくぞくするような歓喜がわき上がるのを押えることができなかった。

伊勢楼を知ってから、サトウは、それまで楽しみだった梅屋敷の茶屋に行く機会がすっかり減っていた。エルギン卿の本で読んだおとぎの国は、そうか、ここにあったのかと彼は思った。目の前にバラ色の唇と黒い瞳があった。

港崎遊郭の伊勢楼が新しい店を開業したのは、長州藩の若い武士たちがイギリスから密かに帰国した年のことだ。長州をめぐるきな臭い事件が続き、通訳官としてのアーネスト・サトウも仕事も増えていた。

彼が心ときめいたのは、神風楼(じんぷうろう)という屋号だった。

日本書紀に「神風(かむかぜ)の伊勢の国は常世の波の敷浪の帰する国なり」という、倭姫命が天照大神から受けた神託の一説があることを彼は承知していた。

神風は伊勢の枕詞でもある。伊勢楼と神風楼とは考えたものだ。

新築の店は、玄関を入ると、すがすがしい木の香りがした。

この国では、船にしても建物にしても、木材にペンキを塗らない。無垢の木の美しさは、横浜の港で最初に小舟を見たときからサトウが魅了されたもののひとつだった。

廊下を進むと、天岩戸から光り輝く女神があらわれる様子を描いた極彩色の織物が壁にかかっていた。

「アマテラス……か?」

「はい、そうでございます。よくご存じで」

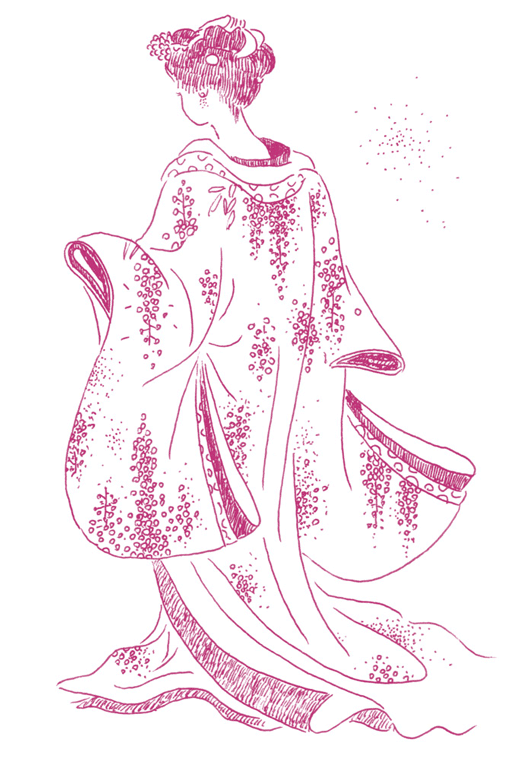

淡い紫色の着物をまとった女が横に立っていた。

「天照大神のご神託から名前を取るとは、恐れを知らぬにも程があるな」

「そこに登楼なさる異人さんも恐れを知りませんね」

「異人さんではない。薩道愛之助と申す」

女は小さく笑うと、黒い瞳でこちらをじっと見つめた。

「愛之助さま、フジと申します」

女はまだ笑っていた。日本名を名乗るといつものことだった。

「フジヤマのフジか?」

「いえ、花のフジでございます」

長い袖をひらりと翻すように動かした。紫の房が連なった花の模様が揺れた。

「あ、ウィステリアか」

「何とおっしゃいましたか」

「英語でフジの花のことだ」

「愛之助さまのお国にもフジは咲くのですか」

「もちろんだとも。同じように美しく咲く」

「でも、ウィステリア……と呼ぶのですね」

フジは、くるりと背を向けると何も言わず、小柄な背丈には長すぎる着物の裾をひきずりながらサトウの前を歩いた。廊下や柱は無垢の木だったが、廊下に沿って欄干がしつらえてあり、それだけは目にも鮮やかな深紅に塗られていた。ところどころに吊されたぼんぼりの淡い光に照らされる赤は、なんとも妖艶で、別世界に誘われるようだった。

アーネスト・サトウが誘われたのは、風神と雷神が描かれたふすま絵の部屋だった。

フジは正座をして、丁寧にお辞儀をした。

そして、にわかに立ち上がり、するりと銀色の帯をほどいた。

薄紫色の着物がすとんと畳に落ちて、大輪の花が開いたようになる。

袖の一部がサトウの手元にひらりと載った。ひんやりとした絹織物の感触だった。フジの身体がふれた訳ではないのに、指先で愛撫されたような錯覚に陥る。手のひらの上で、まさぐるように絹の感触を確かめると、それだけでゾクゾクするような興奮が背中を駆け上がってゆく。

後ろを向いたまま、サトウの目の前に立つフジは、梅の花が染め抜かれた深紅の肌襦袢をまとっていた。廊下の欄干と同じ色だった。身体の線がくっきりとわかる西洋の女の下着より、何と艶めかしいことか。腰回りに結ばれた白い紐がほどかれると、腰巻きと呼ぶ白い布を下半身にまとっただけの姿になる。だが、着物と同じ直線仕立ての肌襦袢は、紐で結ばれている間は、女の身体をふんわりと覆って、男の妄想だけをかき立てる。

脱ぎ捨てた着物の袖を手にして、サトウは恍惚の表情を浮かべていた。

日本の絹は、なんとやわらかで心地良いのだろうか。

一攫千金を夢見て横浜にやってくる貿易商が、日本で取り扱う商品といえば、何をさておき絹織物だった。ヨーロッパで蚕の病気が流行り、中国ではアヘン戦争があって、絹の生産量が減っていた。そこで注目されたのが日本の絹だったのだ。

ヨーロッパでも中国でも、女の上質な装いには絹が好まれる。

つややかな絹の美しさはどの国でも同じだが、一本の帯で着付ける日本の着物ほど、絹織物の美しさを際立たせるものはない。サトウがそのことに気づいたのは、港崎遊郭に出入りして、着物の女と間近に触れるようになってからのことだ。

耳元に熱い吐息を感じて振り返る。

「愛之助さま……」

フジがしな垂れかかるようにして、真横に座っていた。

赤い肌襦袢が、するりと落ちて、華奢な肩があらわになる。白粉を塗った真っ白な顔と対照的に、肩はやわらかな象牙色だった。抱き寄せると、肌襦袢が腰のあたりまで滑り落ちた。サトウの手は、そのまま素肌の背中にまわす格好になった。お椀を伏せたように形のいい乳房が手に触れる。滑らかな肌は陶磁器のようだった。

「お国の言葉をもっと教えてくださいな」

「なぜ知りたい」

「ウィステリアという響きが、フジよりも気に入ったからでございます」

おとぎの国と憧れたこの国に来て、サトウは人形のように美しい娘に何度も魅入られたが、神風楼のフジと出会って、それまでにない感情を揺さぶられていた。

アーネスト・サトウと医師のウィリアム・ウィリスが暮らす三軒続きの日本家屋の長屋にもうひとりの住人が加わったのは、一八六六年の秋のことだ。

英国大使館に新たに赴任したアルジャーノン・ミットフォードという外交官だった。

ウィリスと同い年の二九歳で、サトウは六歳年下だったが、日本語を学び始めたばかりのミットフォードに手ほどきをする役回りを任された。

日本語の翻訳や通訳をする仕事仲間だったシーボルトと共に、その頃、オランダ語の通訳と同じ報酬を得る交渉を勝ち取ったばかりだったサトウは、日本語の遣い手として名実ともに認められたことに自信を持ち、ことさらに意気軒昂だった。

駐日英国公使は、ラザフォード・オールコックからハリー・パークスに代わっていた。

オールコックは北京に転任になったが、その部下だったミットフォードは、彼の義理の娘と恋に落ち、結婚を反対されて、日本に赴任させられたと聞いた。

サトウは、日本に赴任したばかりの頃、居留地の事件となった当時の同僚と宣教師の娘との恋物語を思い出していた。成就する恋もあれば、しない恋もある。

少なからず傷心で日本にやってきたミットフォードのために、長屋で歓迎会が開かれた。

サトウとウィリスは、同じ年回りの士官たちも数人招いた。当時、横浜には、外国人守備隊として、イギリスの第九連隊が駐屯していた。

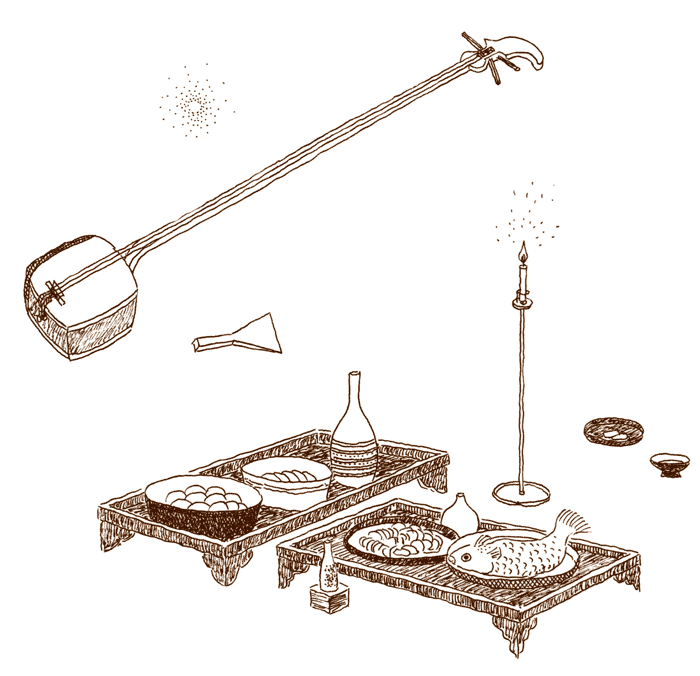

贔屓の神風楼に相談すると、格安の料金で歌と踊りの達者な芸者を手配してくれた。仕出し屋からは魚と豆腐の料理が届けられた。もちろん酒はふんだんに用意した。

日本料理になれないミットフォードは、黒い塗りの膳に用意された尾頭付きの鯛に目を白黒させていたが、美しい着物の女たちにはたちまち相好を崩した。

三味線の音色にあわせて踊りが始まった。

一曲終わったところで、三味線をひく女がサトウに聞いた。

「何かお好みの歌はございますか」

「威勢の良い歌がよいな。あの流行歌はどうだ。オッピキヒャラリコ、ノーエ……」

野毛山節という歌だった。女たちはキャッキャッと笑いながら歌い始めた。

野毛のサイサイ。山から異人館をみれば。

お鉄砲かついで、ノーエ。お鉄砲かついで、ノーエ。

お鉄砲サイサイ。かついで小隊すすめ。

オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキヒャラリコ、ノーエ。

オッピキサイサイ。ヒャラリコ、小隊すすめ。

サトウは最後の呪文のような歌詞が好きだった。ミットフォードも気に入ったらしい。男たちも立ち上がって「オッピキヒャラリコ、ノーエ」と声をあわせ、女たちの真似をして手をヒラヒラさせながら踊った。夢のように楽しい宴は、深夜まで続いたのだった。

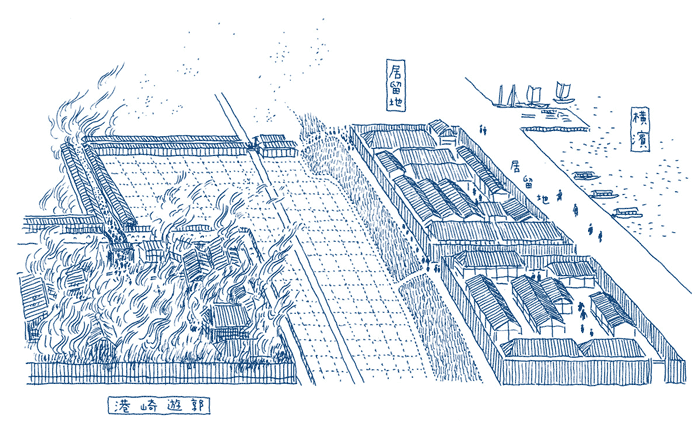

一八六六年十一月二六日は、夜明け前から強い乾いた風が吹いていた。

朝の九時頃にけたたましい半鐘が鳴り、ただならぬ事件がおきたことをサトウは知った。長屋の前の小さな庭に出ると、ウィリスも隣の庭に出ていた。

「あの鐘の音は、火事か?」

「そうだな。屋根の上から見てみよう」

二人は、長屋の屋根によじのぼった。風上の方角に天高く火柱が上がるのが見えた。

思ったより火元は遠かった。

「ちょっと火事の様子を見てくるよ」

サトウは、ウィリスに声をかけた。

「大丈夫か。気をつけろよ」

前日の夜、遅くまで北京から届いた引っ越し荷物の荷ほどきをしていたミットフォードは、まだ起きてこなかった。

帽子を被り、慌てて履いた靴は履き古したもので、サトウは足下を見て少し躊躇したが、すぐに帰ってくるのだからかまわないと思った。

日本人居住地に続く狭い道に出ると、逃げ惑う群衆で身動きもできなかった。家財道具をそのまま担いでいる者もいれば、唐草模様の風呂敷で包んだ荷物を背負っている者もいる。興奮しきった人々が通りの先から雪崩のように押し寄せていた。

火元の家に近づこうとしたが、炎の勢いが早いのに驚いて引き返した。

その瞬間、ふいに港崎遊郭のことを思い出した。

サトウは胸騒ぎを覚え、外国人居留地の境界線の先にある遊郭をめざした。ほんの数日前、フジと過ごした甘美な時間が脳裏によみがえる。

めざす遊郭の方角から、避難する人たちの波が再び押し寄せてくる。

サトウの不安は的中した。火元と思ったところよりも激しい炎があがっていた。

遊郭は木造の橋で外界と結ばれていたが、そこに大勢の人が群がっていた。先ほどと異なり、大荷物を背負った者はなく、着の身着のままの女が多かった。浴衣姿もあれば、見るからに女郎とわかる派手な着物をまとった女もいた。

サトウは、群衆の中にフジの姿を探していた。

すると突然、恐怖におののく女の叫声が響いた。

「きゃああああ」

背後から大きな炎が立ち上がり、遊郭を取り囲む土手に沿って突進してゆく。

対岸から小舟が一艘、鈴なりの人を乗せてこちらに向かってきた。不安定にゆらゆらと揺れ、なかなか前に進めない。棒で舟を操るのは年端もいかない少年だった。

身を投げるように舟から落ちた女がいた。一人、二人。だが、沈んだまま、浮かんでこない。恐怖にかられ、泳げないのに水に飛び込んだのだろう。

小舟から身を投げた三人目の女にアーネスト・サトウの目は釘付けになった。

ひらりと広がった着物が薄紫色だったからである。初めて出会った時にフジがまとっていた着物の色だった。サトウにはそう見えた。手にじっとり汗を握っていた。

「フジ……」

サトウは、我を忘れて水辺に駆け寄ろうとした。

次の瞬間、反対側の方角に爆音と共にすさまじい閃光が走った。そのまま、それは巨大な炎となって周辺に燃え上がった。

「油商人に火がついたぞう」

炎の方角から叫び声があがった。

長屋がある方角だった。油問屋がある界隈は少し離れていたが、火が迫っていることは明らかだった。サトウは、後ろ髪を引かれながらも踵を返した。

激しい風が北西から吹いていた。長屋は風下の方角だった。

「もう駄目かもしれない……」

人をかき分け、かき分け、夢中になって走った。前方に見慣れた坪庭が見えてきた。

中国人の召使いが呆然と立ちすくんでいる。

「何をしている、すぐに荷物をまとめるんだ」

隣の長屋にも声をかけた。

「大丈夫か」

「俺はたいした荷物はない。これだけだ」

医療器具を入れた黒い鞄を抱えていた。

「寝坊のあいつはどうした?」

「大丈夫だ。犬をつれて先に避難した」

ミットフォードが数日前に迷い込んだ犬の世話をしていたことを思い出した。

「お前の家はお宝の山だからな。手伝おう」

最初に取り出したのは、英和辞書の原稿だった。これが燃えてしまっては、二年間の努力が水の泡になる。家財の中で一番気に入っている茶箪笥の中にしまい込んだ。山のようにある蔵書は、手当たり次第、箱に詰めたが、最後は、まとめて毛布にくるむしかなかった。どこからともなく居留地の顔見知りが集まって、荷物を運び出すのを手伝ってくれた。ミットフォードの歓迎会に招いた士官たちもいた。

山のような荷物は、外国人居留地と日本人居住地の間に広がる広場に運び出した。一息ついて振り返ると、思い出深い長屋が炎に包まれているのが見えた。

なおも火は迫ってくる。だが、もうすべての荷物は運べなかった。

結局、サトウは、毛布に包んで持ち出した書物の多くを失った。辞書の原稿と茶箪笥がかろうじて助かったのは不幸中の幸いだった。

開港七年目の横浜を焼き尽くした炎が鎮火したのは、午後十時を過ぎてからだった。

被災したのは木造の家が多い日本人居住地だけではなかった。石造りの家や頑丈な倉庫が並ぶ外国人居留地も半分ほど焼け落ちてしまった。

なかでも、被害が大きかったのが港崎遊郭だった。

翌日の朝、焼け跡を歩いたサトウは、遊郭のあった界隈で、男女の見分けもつかないほど黒焦げになった死体が積み上げられているのを見た。

サトウは思わず目を伏せた。

通りがかった老人が、手をあわせて念仏をつぶやいている。

「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

「かわいそうなことですね。成仏してもらわないと」

サトウが問いかけると、老人は驚いたように言った。

「あれ、異人さんかね。じゃあ岩亀楼では、よく遊びなさったでしょう。これは火元になった岩亀楼の女郎ですな。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

「火元は岩亀楼だったのですか?」

「こんなに大勢の女郎が死んだのだから、間違いない。みなそう噂しとります」

「そうですか……」

近くの井戸からは、半分焼けた遺体が見つかったと老人は語った。猛火に焼かれて苦しみのあまり、井戸に身を投げた女郎だと聞いて、サトウは、小舟から身を投げた女のことを思い出した。本当に薄紫色の着物の女がフジだったなら、少なくとも黒焦げになることは免れたはずだ。そう信じたいと、サトウは思った。

神風楼のあった周辺も訪ねたが、黒焦げの柱の一部が残っているだけだった。

おとぎの国は、夢の彼方に消えてしまった。

蔵書を守るあまり、洋服をほとんど燃やしてしまったサトウは、逃げ出した時に着ていた煤けた服と古ぼけた靴のままだった。外国人も百人あまりが焼け出され、数少ない洋服屋も被災して、その後しばらく、横浜では洋服の価格が高騰した。

この火事をきっかけに英国公使館も江戸に移ることになった。

四百人近い女郎が亡くなったと、サトウは風の便りに聞いた。開港と同時に創設された港崎遊郭は、大火で焼失した場合は、再建しないという幕府との取り決めがされていた。フジの消息は、もはや確かめようがなかった。

鎮火の直後、岩亀楼が火元と噂されていたが、実際は、港崎遊郭に近い豚肉料理屋が火元だったことがあきらかになった。大火は、後に「豚屋火事」と称された。

江戸に移ってからのサトウは、便宜上、人々がヨシワラと呼んだ港崎遊郭ではなく、本物の吉原に行く機会もあった。長い歴史のある壮麗な遊郭は圧倒される美しさだったが、それでも彼の脳裏から神風楼のフジが消えることはなかった。