仙之助編 九の一から九の十二まで

クレマチス号はハワイの海域をゆったりと航行した。

満天の星が輝く、穏やかな夜だった。

海は凪いでいるのに、決して無風ではなく、帆船を進める心地よい風が吹いている。風の島であることを仙之助は実感した。

船室に戻っても、なかなか寝付けなかった。この世のものとも思えない美しい風景に圧倒された興奮と、いよいよハワイに到着する緊張が重なって目がさえた。長い航海が終わり、クレマチス号で過ごす最後の夜という感傷もあった。

浅い眠りは、ラニのひと言でたちまち覚醒した。

「オアフ島が見えたぞ」

甲板に出ると、まばゆい朝陽の先に再び緑の島影が見えていた。

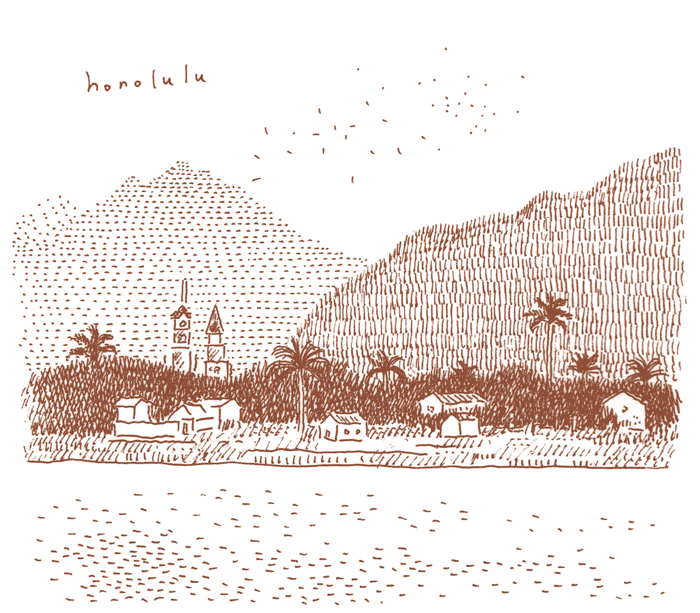

ホノルルは横浜のように大きな港だと聞いていたのに、眼前の島は、カウアイ島と同じく緑の切り立った山々が連なり、町らしきものは見えなかった。

カウアイ島のナパリ海岸に比べると、山々はやや内陸に引っ込んでいて、手前には美しい砂浜が見える。水深が浅いからだろうか、ナパリ海岸の沿岸とは海の色が違った。

明るく鮮烈に光り輝く青。見たことのない美しさだった。

仙之助はラニにたずねた。

「ここは……、どこですか」

「オアフ島の西海岸を航行している。あの山はワイアナエ山脈、このあたりはマカハ渓谷と呼ばれている。俺の……故郷だ」

「美しい……、ところですね」

「そうだろう。ジョンセン、よく覚えておけ。ホノルルだけがハワイではない」

「はい」

「少なくとも、ホノルルは楽園ではない。ハオレ(白人)たちがちっぽけな社交界で醜い争いごとばかりしている。お前も嫌な思いをすることがあるだろう」

「……」

仙之助は、ヴァン・リードもハワイは楽園と言う一方で、ホノルルの社交界の悪口を言っていたことを思い出した。

「だがな、ハワイは本来、楽園だった。ホノルルを離れれば、こうして楽園の風景がある。俺の祖父さんのそのまた祖父さん、俺たちの祖先が海を渡って辿り着いたハワイは、紛れもなく楽園だった。嫌なことがあったら、そのことを思い出せ」

「ホノルルを見る前に、楽園のハワイを見ることができて幸せでした」

仙之助の言葉にラニがとびきりの笑顔を見せた。

「俺はお前と旅が出来て幸せだったぞ」

「私も幸せでした。いい……旅でしたね」

ラニは、仙之助の肩を抱き寄せた。

オアフ島の西海岸を南下し、Barbers(床屋)pointという不思議な名前の岬で方角を変え、クレマチス号はママラ湾と呼ばれる海域に入った。

まもなくペドロパブロフスク・カムチャツキーに似た湾の入り口にさしかかった。

「ワイ・モミが見えてきたぞ」

ラニが指さして言った。

「ホノルルはこの湾の奥にあるのですか」

双眼鏡を手にしたダニエル船長が答えた。

「こんな浅瀬にうっかり入ったら座礁してしまう。ホノルルはまだ先だ」

「ペドロパブロフスク・カムチャツキーとは違うのですね」

「地形は似ているが、パールハーバーは深さが足りない」

「パールハーバー(真珠湾)?」

ラニが答えた。

「ワイはハワイ語で水、モミは真珠という意味がある」

「真珠の水……。美しい名前ですね。真珠が取れるのですか」

「そうではない。浅瀬のキラキラ輝く海が真珠のように美しいから、俺たちの先祖がそう呼んだのだろう」

一八六七年のワイ・モミことパールハーバーは水色の浅瀬が広がり、岸辺には椰子の木が立ち並ぶ平和な風景が広がっていた。仙之助は楽園の呼び名としてそれを記憶した。

アメリカ政府が石炭の積み出し港として、湾を掘って整備を始めるのが一八八六年。軍港としての使用が始まるのはハワイ王国が終焉した後のことである。

パールハーバー沖を過ぎると、ホノルルは近い。甲板はにわかに慌ただしくなった。

マストに旗が掲げられた。

アメリカの星条旗のようなデザインだが、星が描かれているところに、イギリスのユニオンジャックが鎮座していた。ハワイの国旗だった。

操舵手のジョーイが建国記念日に空砲を撃った銃を取り出し、再び空に向かって一発の空砲を放った。するとまもなく、水先案内の小舟が近づいてきた。

水先案内の船に導かれて港に入る。入港の手順は横浜と同じだった。

前方にホノルル港が見えてきた。

大小さまざまな船が停泊している様子も横浜に似ていた。

岸壁近くの通りに立つ建物も横浜に似ていた。

だが、近づくにつれ、ところどころににょきにょきと生えた椰子の木が見えた。

マカハ渓谷沖でもパールハーバー沖でも見かけた南国特有の木が、目の前に迫る港が横浜ではなく、長く憧れたホノルルであることを示していた。

町並みの後ろには緑の山々がそびえていた。むせかえるような緑と切り立った峰が重なる山の形はカウアイ島やマカハ渓谷沖と似ていた。

捕鯨船の入港は、郵便汽船のようには華やかではない。岸壁に人が群がることもなく、日常の風景が目の前にあった。それは横浜でも同じことだった。

ハオレ(白人)と呼ばれる異人たちの服装は横浜とあまり変わらなかった。中国人の服装も横浜と同じだった。横浜では異人と同じ洋服を着た日本人は滅多にいなかったのに、ホノルルでは、ラニと同じ褐色の肌でもハオレと同じ服を着た人が少なくなかった。

だが、女の服装は独特だった。裾の長い広がったスカートは、異人のドレスと同じなのだが、腰を締め付けておらず、ゆったりとした作りだった。明るい黄色や目の覚めるような深紅など、色使いの華やかさが目を引いた。いかにも楽園の服装という感じがした。普段着はムウムウ、よそいきはホロクと呼ぶのだとラニが教えてくれた。

相撲取りのように恰幅の良い大柄な女が多かったが、ときおりハオレとの混血なのだろうか、肌の色が明るい、はっとするほど美しい娘もいて、行き交う人々をじっと見つめていた仙之助は、目が合いそうになってドキドキした。

入港してまもなく、ホノルル港の沖に夕陽が沈んだ。

ダニエル船長の判断で、乗組員の上陸は翌朝ということになった。

もう一晩、クレマチス号で過ごすことになり、仙之助は少しほっとしていた。目的地のホノルルに到着して気持ちが浮き立っていたものの、勝手知ったクレマチス号を離れ、親しくなった仲間たちと分かれ、見ず知らずの異国に降り立つ不安は大きかった。しかも仙之助は密航者である。ホノルルでは入港する船の管理が厳しくなく、捕鯨船の乗組員にはとやかく言わないとは聞いていたが、何がおきるかわからない。

ダニエル船長で大胆な決断力がある一方、慎重な性格でもあることをオホーツク海の厳しい航海を通して知っていた。だから、仙之助の下船は周到に準備していた。

夜明け前、港の人通りが一番少なくなる頃、乗組員たちより一足早く、ラニと一緒に下船する。つばの広い麦わら帽子を渡されて、目深に被るように指示された。すっかり日に焼けて、皮膚の色はラニと変わらなかったが、せめてもの変装ということだった。

いったん下船をした後、ホノルルのホテルでダニエル船長と再び合流し、ユージン・ヴァン・リードからの手紙と共に雇い主の家に行くことになっていた。

正真正銘の最後の夜、いつものようにラニと二人で上級船員たちに夕食のサービスをした。上等な葡萄酒はもう開けてしまったから、普段通りの簡素なメニューだった。

食事の後は下船の準備をする。乗船時の風呂敷包みでは目立ってしまうからと、ダニエル船長が貸してくれた使い古しの革のカバンに身の周りのものを詰めた。

乗組員たちは、言葉少なに「達者でおれよ」と仙之助に告げた。

別れの挨拶は「さよなら」でもなければ「また会おう」でもなかった。

それが船乗りの流儀なのだろうかと思った。元気でさえいれば、いつかまたどこかの海で再会できるということなのだろう。だが、たぶん彼らと一生、会うことはないのだろうと思うと、仙之助はせつない気持ちになった。

仙之助とラニは夜明け前にクレマチス号を下船した。

乗組員は、誰もがまだ寝静まっていた。

ダニエル船長の慎重な計らいに従い、仙之助は後ろを振り返ることもなく、ラニと言葉を交わすこともなく、無言のまま桟橋に降り立った。

大きな麦わら帽子を目深に被り、周囲を見回すこともなく、ただひとつ深呼吸をした。

少しひんやりとした空気はほのかに花の香りがした。

ユージン・ヴァン・リードから、ハワイは花の香りがする風が吹く楽園だと、聞かされてきたことを思い出した。降り立ったホノルルが本当に楽園なのかどうかはわからない。だが、花の香りのする風が吹くことだけは事実だった。

仙之助は、あらためてハワイにいることを確かめるように、もう一度大きく息をした。

くたびれた白いシャツに黒いズボンという、港の界隈を行き来する下級船員たちと同じありふれた服装は、日中であったとしても目立つことはなかっただろう。

しかし、ダニエル船長に言われた通り、仙之助はうつむいたまま、ラニの後ろ姿を追って黙々と歩いた。港からからまっすぐ伸びた大通りを進み、ホノルルの市街地に入った。

空の色がだんだん明るくなってきた。

ラニがようやく立ち止まって、後ろを振り返った。

「夜明けだな。ホク・アオが見える」

ホクはハワイ語で星を意味する。航海で仙之助は何度もラニに教わった。

ホク・アオという単語も聞き覚えがあった。

夜明けに輝く大きな星、日本語で言うところの明けの明星だった。

仙之助も立ち止まり、麦わら帽子のつばを少し上げて、藍色から水色に変わろうとする空を見上げた。港の方角には沖合に浮かぶ幾つかの帆船が見えたが、クレマチス号の姿はもう見えなくなっていた。

沖合から見たホノルルは、椰子の木以外は横浜に似ているように思えたが、間近で見る建物は、横浜の異人館とはだいぶ異なっていた。港に沿った大通りは横浜と同じく商館が多く、建物の造作は似ているのだが、赤茶けた日干しレンガのほか、小石と貝の混じり合った、見慣れない白っぽいレンガが使われていた。南洋の海に特有の珊瑚をセメントで固めたものだったが、説明されても仙之助にはぴんとこなかった。

市街地の住宅は、一階建てもあれば、二階建てもあり、ヴェランダがめぐらされた造りは同じく横浜の異人館に似ていたが、ヴェランダがより開放的に感じられた。常夏の島では寒さの心配がないのだろう。そして、ほとんどの家が大きな庭を持っていた。

どの家の庭にも緑の芝生が敷き詰められ、よく手入れされた緑の植物と白や赤、黄色など色とりどりの鮮やかな花々が見て取れた。

風に含まれる花の香りはこれだったのかと仙之助は納得した。常夏の島では一年中、緑や花が枯れることはない。家々の庭は楽園の風景と言ってよかった。

ラニは眼前に迫る山に向かって、さらに歩き続けた。

金色の朝陽が山々の緑に光って美しかった。市街地を抜けても道はまだ平坦だったが、石がゴロゴロして少し歩きにくい。仙之助もラニの背中を追って歩き続けた。

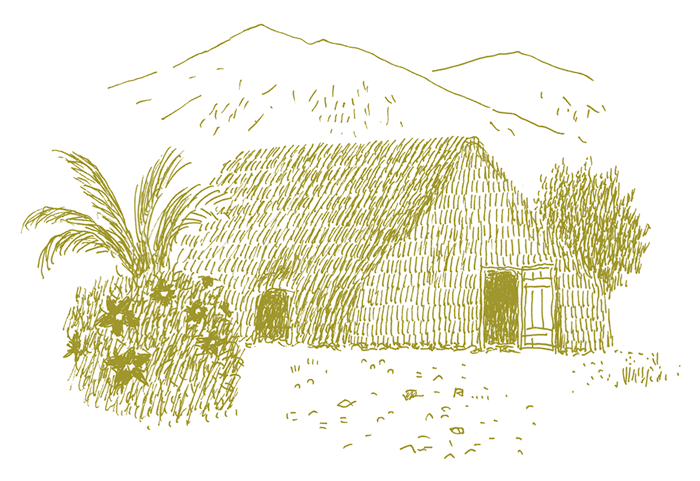

白いペンキを塗った異人館が途絶えると、藁葺きの家が見え始めた。

日本の民家と違うのは、屋根だけでなく壁にも藁が拭かれていることだった。家はどれも貧相だったが、庭の広さと美しさは異人館に負けていなかった。芝生もよく手入れされていたし、庭に植えられた緑は生育がよく、勢いがあった。

ラニは、ひときわ花の香りの芳しい庭の前で立ち止まった。

ムウムウと呼ぶのだろうか、目にも鮮やかな赤い布地のゆったりとした服をまとった女性が、庭に座って細長い緑の葉で何かを編んでいた。

「マーマ」

ラニは女性に呼びかけた。女性は緑の葉を手にして駆け寄ってきた。

「ラニ……」

その後に続いたハワイ語らしき言葉は、仙之助には聞き取れなかったが、再会を喜ぶ母と息子のやりとりであることは容易に理解できた。

仙之助は麦わら帽子を目深に被ったまま、黙って立ち尽くしていた。

しばらくすると、ラニは振り返って英語で仙之助を紹介した。

「マーマ、彼は同じ捕鯨船に乗っていたジョンセンだ」

仙之助は、咄嗟にラニから教わったハワイの挨拶を思い出した。

「ア……、ア、ローハ」ラニによく似た面差しの女性にぱっと笑顔が広がるのがわかった。

「アローハ、ジョンセン。コッウ・オハナ」

「コッウは私の、オハナは家族という意味だ。自分の家族にとって大切な人は、血のつながりはなくても家族だと、ハワイアンは考える」

ラニが説明してくれた。

「アローハ、私はラニの母、モアニ。我が家にようこそ」

仙之助はラニの母が英語を話すことに少し安堵したが、英語で返答した後に、少し考えてもうひとつ覚えていたハワイ語の挨拶を添えた。

「お目にかかれてうれしいです。えっと……。マ……、マハロ」

「ありがとう」の意味だった。

モアニは弾けるような笑顔になって、少し待てと言う仕草をした。

手にした緑の葉を編んだ首飾りのようなものを手早く仕上げると、仙之助の首にかけた。英語でティーリーフと呼ぶ植物の葉だった。ハワイアンは「キー」と呼ぶ。悪霊を追い払い、幸福をもたらす意味があるとラニが教えてくれた。

仙之助は、もう一度心を込めて「マハロ」と告げた。

ラニの母、モアニは、まことしやかに予言者めいた物言いをした。

数日前にラニが帰ってくる夢を見たというのだ。

オホーツク海から南下する航路では、ペドロパブロフスク・カムチャツキーとホノルルを行き来する郵便汽船はないから、帰郷を知らせる手紙を出すことはできない。

周囲の者は半信半疑だったが、彼女は以前にも旅人の帰還を予言して、その通りになったことがあったらしい。不思議な力を持った女性なのかもしれなかった。

「ラニが捕鯨船から東洋人を連れてくることも夢で見た。ジョンセン、お前が来ることはわかっていた。だから庭に出てキーの葉のレイを編んでいた」

仙之助をじっと見つめ、両手をとってモアニは言った。

レイとは、植物で編んだ首飾りのことだった。

ハワイでは古来、神に捧げる神聖な踊り、フラが伝承されてきた。だが、一八三〇年代、キリスト教の宣教師たちは、宣教の妨げになるとしてこれを禁止した。

フラの踊り手に欠かせないものがレイだった。

宣教師も庭の植物でレイを編むことまで禁止はしなかった。若い頃、フラの踊り手として一目おかれていたモアニは、レイを編む名手でもあった。

いつのまにか、庭にはラニの家族が集まっていた。兄弟姉妹は覚えきれないほど大勢いた。誰が親なのかよくわからない子どもたちが駆け回っている。父親らしき年格好の男性は叔父だと紹介された。父親はいないのか、家長として中心にいるのはモアニだった。

「さあさあ、イムの支度はできているのかい」

モアニが声をかけると、男たちが子豚を一頭運び込んできた。

庭の一角の土が露出した地面から煙が立ち上っている。地面には大きな穴が掘られていて、黒い石のようなものが真っ赤に燃えていた。

「昨日の夕方、港にラニの乗った船が入港したと一報が入った。お前が来ることがわかっていたから、今朝は早くからイムの準備も始めていたよ」

モアニは何度も予言者めいた言葉を仙之助に投げかけた。

穴の中に四つ足を縛った子豚が放り込まれた。

女たちは、芝生の上に大量のイモを運び出してきて、レイを編んだキーと呼ぶ葉で包み、これもまた穴の中に放り込んだ。さらにその上にキーの葉を何枚も重ね、今度はなんと土をこんもりと盛り始めた。

これが彼らの料理法なのだろうか。地面に穴を掘って食べ物を土で埋めるとは、なんと豪快なのだろう。これに比べたら、独立記念日にクレマチス号の船上でふるまわれた豚の丸焼きなど、想像の範囲内だった。

イムをふるまう饗宴をハワイではルアウと呼ぶとモアニは教えてくれた。

どうやら大切な客人としてもてなされるらしい。キーの葉で編んだゴザの上に案内され、仙之助はどうふるまっていいのやら戸惑っていた。

イムと呼ぶ地中に埋めた石焼き料理ができあがった。

上にのった土を除けると、モクモクと白い煙が立ち上がった。

見たこともない異国の料理なのに、立ち上がる煙の匂いは仙之助にとって遠い記憶を呼び起こす懐かしさがあった。

「あっ……」

記憶の糸がつながって、仙之助は小さく声を上げた。

浅草の漢学塾にいた頃、寒い季節になると、仙太郎と一緒によく買い求めた石焼き芋の匂いだった。甘い物好きだった仙太郎の一番のお気に入りは梅園のぜんざいだったが、それは特別な時のご馳走で、懐具合が乏しい時はたいてい焼き芋だった。

江戸時代の石焼き芋は、土製のかまどの上にほうろくの鍋をのせて蒸し焼きにした。芋を蒸すのはイムの調理法に似ていた。

だが、立ち上がるイムの香りは、浅草で食べた焼き芋と全く同じではなかった。

芋を包んだ植物の葉の少し青っぽい匂いと豚の脂の匂いが混じったもので、懐かしさと混じった楽園のエキゾティシズムが仙之助の感情を揺さぶった。

仙太郎と一緒にこの場所にいたかった。浅草の思い出を笑い合いたかった。

ラニの家族に迎え入れられ、上陸してからの緊張がほどけたこともあったのだろう。さまざまな感情が波のように押し寄せてきて、ふいに涙がこぼれた。

慌てて目をこすっていると、ラニが話しかけてきた。

「ジョンセン、どうした?」

「煙が目に入ったみたいで」

「そうか、美味そうな匂いだろう」

「はい、どんなご馳走なのか楽しみです」

「今日は盛大なルアウを催す。俺の帰郷とお前を歓迎する宴だ」

「ルアウ?イム……ではないのですか」

「ルアウとは饗宴という意味だ。ルアウに欠かせないご馳走をイムと呼ぶ。ハワイでは家族の帰還や大切な旅人を迎える時にはルアウを催す。王様のルアウは、こんなものではないぞ。とてつもなく大きなルアウだ」

「王様のルアウ……王様にお目にかかったことがあるのですか」

「王様は時々、波止場の突端で釣りをなさる。そのお姿を見たことがある」

一八六七年のハワイはカメハメハ五世の統治下だった。

ユージン・ヴァン・リードが総領事の任命を受けたロバート・ワイリーは側近であり、外務大臣を務めていた。ワイリーがカメハメハ五世に農園の労働力となる移民を奨励したのは、彼自身がカウアイ島の農園主でもあったからだ。

「ハオレ(白人)どもは自分たちの国のようにふるまっているが、我々には王様がいる」

ラニは誇らしげに言った。

庭にはキーの葉を編んだゴザがいくつも敷かれ、仙之助とラニを取り囲むように大勢の人たちがそこに座った。なめらかなゴザの感触は、植物の香りがほのかに立ち上がり、新品の畳を思わせた。仙之助は新築したばかりだった頃の神風楼を思い出した。

イムの主役である豚は、何枚も重ねたバナナの葉の下から姿をあらわした。

人々が食い入るように見つめる中、男たちが平たい輿のようなものにのせて豚を運ぶ。

クレマチス号で供された豚の丸焼きと異なり、土中に埋められた豚は姿かたちが少し崩れて、よりグロテスクにも見えたが、湯気の上がる肉の香りは食欲をそそった。

豚肉は芋と共にバナナの葉の皿の上に盛られた。

ほろほろと柔らかく身の崩れる豚肉は、得も言えぬ味わいがあった。ラニが故郷で食べる豚のほうが美味しいと言った理由がわかる気がした。あるいは、楽園の豚は、肉自体も味わいが深いのかもしれない。

石焼き芋に似た匂いのした芋は、口に運んでみると、サツマイモとは違う味がした。食感的には正月に食べる八つ頭に似ているかもしれない。だが、甘く煮付けた八つ頭とは異なり、味がなく、モサモサしていた。怪訝な顔をしながら咀嚼しているとラニが言った。

「これはタロイモだ」

「タロイモ……ですか。私の国にも煮た芋があって、正月に甘く煮て食べます」

「そうか。私たちにとって、タロはお前たちの国の米のように大事な食べ物だ。イムは特別な時のご馳走だが、普段はこうして食べる」

そう言ってココナッツの実を半分に割った入れ物に入った紫色のどろどろした食べ物を差し出した。芋を潰したものなのだろうか、汁粉や粥のようにも、とろろのようにも見えるが、薄暮のにぶい光で見るせいか、美味しそうには見えない。

「ポイと言う。食べてみろ」

「はい、いただきます」

タロイモそれ自体と同じく、味はなく、ほのかに酸っぱい。

「ポイには祖先の精霊が宿っていると信じている。神聖で大切な食べ物だ」

そう言われて不味いとは言えず、仙之助はゴクンと飲み込んだ。ご飯と同じくおかずと一緒に食べればいいのかもしれない。豚と一緒に口に運ぶと悪くはなかった。

横浜の異人たちも米飯と魚の日本食を毛嫌いすることを思い出した。

食べ物は、どの国のものが優れているとか、劣っているとかの問題ではなく、多分に慣れなのだ。人は慣れ親しんだ食べ物を美味しいと思う。だが、異国の食べ物でも慣れれば美味しいと感じるようになる。

日が暮れると、庭にかがり火が焚かれた。

仙之助は、故郷の大曽根村の神社の祭礼の夜を思い出した。

するとどこからともなく太鼓の音が聞こえてきた。

ドン、ドン、ドン、ドンと腹に響くような音が闇夜に響いた。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

かがり火の下で、叔父と紹介された年配の男性が、巨大なひょうたんのようなものを抱えて叩いている。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

太鼓の音に重なって、神社の祝詞に似た詠唱が聞こえてきた。呪文のような言葉はハワイ語なのだろうか。声の主も叔父だった。

神秘的な空気感が闇夜を支配する。

次の瞬間、かがり火の前に人影があらわれた。

豊かな胸の女性だった。キーの葉で編んだ頭飾りとレイを身につけた姿がシルエットになって浮かび上がった。手首と足首もキーの葉飾りで彩られている。

女性は天を仰ぐように両手を広げてゆったりと腰を動かす。

「あれは……」

仙之助は小さく声をあげた。

オレンジ色の炎が一瞬、踊り手の顔を映し出した。ラニの母、モアニだった。

仙之助がモアニであることに気づいたことを知って、ラニは静かに語り始めた。

「神々に捧げる神聖なる踊り、フラだ。ハオレ(白人)は官能的すぎる、彼らの神の教えに反すると言って禁止した。全く理不尽な話だが、おかげで今の若い娘はフラを踊れなくなってしまった。母の世代でフラはなくなってしまうかもしれない」

ラニが西欧の神(God)とハワイの神々(Gods)を使い分けたのを仙之助は聞き逃さなかった。キリスト教が一神教であることをきちんと理解していたのではない。だが、ハワイの人々が信じるのが多くの神々であるのなら、日本の八百万の神に通じると思ったのだ。

「私たちも自然を司るたくさんの神々を信じています」

「そうか……お前たちの文化も俺たちと同じだな」

モアニの踊りは美しかった。荘厳で神々しく、圧倒された。

「踊って、大丈夫なのでしょうか」

「普段はみな警戒して、屋外では決して踊らない。たまに踊るにしても、ひっそりと家の中で踊る。今日は特別だ。俺たちの帰還を祝うルアウだからな」

すると、五,六歳くらいの女の子が突然、モアニの前に飛び出してきて、フラを見様見真似で踊り始めた。本来ならば、若い娘たちが加わってもっと大勢で踊るものなのだろう。だが、禁断のフラはもう踊り手がほとんどいないという。

美しく、そしてせつない。それがハワイという楽園の現実だった。

仙之助は、モアニの前で無心に踊る少女がせめて彼らの大切なものを未来に繋いでいってくれることを祈っていた。

ルアウの宴は夜半まで続いた。

仙之助は、キーの葉を編んだゴザに横たわって、そのまま寝入ってしまった。

耳の奥に、ドン、ドン、ドン、ドンという太鼓の音の鼓動が残っていて、音は、そのまま夢の中に響いた。

仙之助は、故郷の大曽根村で神社の祭礼に参加していた。隣には仙太郎がいた。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

仙之助は、仙太郎の手をとって、境内の真ん中に出て、太鼓の音にあわせて踊った。祭礼の日であれば、大勢の村人がいるはずなのに、そこには仙之助と仙太郎しかいなかった。それなのに、太鼓の音だけは響いている。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

天を仰ぐように大きく手をあげて、腰を振る。

見様見真似の踊りは、ラニの母、モアニのフラではなく、その後に、中年の男性が出てきて、ほんのわずかだけ踊った、男のフラだった。

だが、彼の踊りはモアニのように長く続かなかった。二小節ほど踊ると、最初の振り付けに戻り、それが永遠にリフレインされる。踊り手の記憶が曖昧なのだろう。長い禁断の時代を経て、消えゆくフラの片鱗だった。

夢の中の仙之助と仙太郎の踊りも長くは続かない。やがて太鼓の音も消えて、二人は神社の境内で、ただ呆然と立ち尽くしていた。しばらくすると、仙太郎が神社を囲む森に向かって歩き始めた。仙之助も追いかけようとするのだが、体が動かない。

「仙太郎さん」

声をあげた瞬間、目が覚めた。

すでに日は高く上がっていて、熱帯の日差しが燦々と庭に降り注いでいた。

「ジョンセン、やっと起きたか」

見上げると、ラニの笑顔があった。

「水で顔を洗ってこい」

ラニが指さした先に、昨夜の太鼓によく似た大きなひょうたんがあった。水を汲みおいておく容器として使っているらしい。

ひょうたんから注がれる水は冷たく、口に含むとほのかに甘かった。

「今日はゆっくりするといい。明日は朝早くに家を出るからな」

「は、はい」

「ホノルルのホテルまで、お前を送り届けなければならない。ダニエル船長との約束だ。お前の雇い主と引き合わせることになっているそうだ」

仙之助は、急に現実に引き戻されて、居住まいを正した。

ハワイに到着して三日目の朝、仙之助は、ラニと共に再び港の方角に向かって歩いた。上陸した時と同じように、革のカバンを提げ、大きな麦わら帽子を被っていたが、三日目の安心感からか、過剰に周囲を警戒することはなく、帽子のつばを少し上げ、物珍しそうに周囲の風景を見やっていた。

「しばらくハワイにいるのですか」

仙之助はラニに話しかけた。

「ああ、クレマチス号はここで降りる。秋の捕鯨船には乗らないつもりだ。少し休んで、次の春に入港する船を探す。ホノルルにはいくらも捕鯨船はやってくるからな」

カムチャッカグラウンドが漁期を迎える夏とハワイ周辺の海域にクジラがやって来る冬を挟んで、春と秋がホノルルに捕鯨船の入港が多いシーズンだった。

「クレマチス号は大きな船ではないが、いい職場だったな。船員にくせ者がいないのがよかった。何よりお前に会えたのがよかった」

「はい、本当にいい船でした……」

別れが近くなり、仙之助は少し心細くなっていた。

まもなく、ホノルルの市街地に入った。それまで迷うことなく歩いていたラニが、立ち止まって、ダニエル船長から手渡されたのだろう紙切れを何度も確認していた。そのたびに仙之助も不安げに立ち止まる。

「アメリカンホテル……」

何度となくつぶやいたのは、待ち合わせのホテルの名前だった。

ラニは、顔見知りらしき現地人の男に問いかけて、番地を確認すると再び歩き始めた。

「昨年開業したばかりの新しいホテルだそうだ。オーナーはドイツ人で、この頃ではホノルルで一番繁盛しているらしい」

白い瀟洒な二階建ての建物が見えてきた。周囲にヴェランダが巡らせてあり、横浜の居留地でよく見る外国人向けのホテルによく似た造りだった。看板にホテル名が大きく掲げてあるから、間違いない。

一階にレセプションがあり、キャプテン・ダニエルとここで会う約束をしていると告げると、中国人らしき東洋人のボーイは彼らを中庭に案内した。よく手入れされた庭には、テーブルと椅子が並べられ、宿泊客が談笑していた。

「ジョンセン」

背後から聞き慣れた声が聞こえた。

振り返ると、ダニエル船長の笑顔があった。顎髭を剃り、パリッと洗濯したシャツを着た船長は、船上で見るより男前だった。

「お前もラニの家で鋭気を養ってきたか」

「はい、歓迎の宴を催して下さいました」

「そうか、よかったな。お前の雇い主がもうじき来るはずだ」

アメリカンホテルの中庭でダニエル船長としばらく談笑していると、仙之助たちを案内してくれたボーイが再び姿をあらわした。後ろに見上げるほど大柄な体格の赤ら顔の男が立っていた。黒船来航の様子を描いた瓦版の異人によく似ていた。

未知の相手への恐れからだったのか、それは赤鬼のような形相をしていた。実際には、そんな容貌の異人などいなかったが、その顔を彷彿とさせた。

「キャプテン・ダニエルはお前さんかい?」

赤ら顔の男が言った。

「そうだ、はじめまして。会えてうれしいよ」

「俺は、ウィルバー・ダイヤモンドだ、よろしく、ウィルと呼んでくれ。お前が、俺の友達、ユージン・ヴァン・リードが手紙に書いてよこした少年だな」

「はい。はじめまして、お目にかかれて光栄です」

仙之助が答えた。

「ユージンは日本という国に惚れちまったらしいな。そんなに美しい国なのか」

「はい」

元気よく応対する仙之助を見ながらダニエルは言った。

「船上ではジョンセンと呼んでいた。働き者で物事の飲込みも早い。英語も航海中にすっかり上達した。若い頃、同じ捕鯨船に乗っていた優秀な日本人がいて、彼がジョンと呼ばれていた。日本に帰国して、ひとかどの人物に出世したらしい。そいつにあやかって俺がジョンセンと名づけた。センはお前の本名だったな」

「はい、私の名前はセンタロウ・ヤマグチです」

仙之助は咄嗟にそう答えた。ハワイに着いたら仙太郎と名乗ると決めていた。

「センタロウか」

ウィルは、よどみなく発音した。

「はい」

「お前と同じ名前の男とどこかで会ったことがある。聞き覚えのある名前だ」

「……」

思いがけないことを言われて仙之助は戸惑った。

「センタロウ、お前は勉強が好きか」

「はい、好きです。でも、なぜ……」

「そうか、じゃあ、決まりだ。お前は今日から我が家のスクールボーイだ」

住み込みのボーイをしながら学校に通う少年をそう呼んだ。当時のホノルルでは、あちこちの家庭にスクールボーイがいた。

「こりゃあ、話が早いな」

ダニエルが笑いながら言った。

赤ら顔のウィルに引き渡されて、センタロウとなった仙之助の新しい生活が始まった。