仙之助編 十一の一から十一の十二まで

夜明けは鳥のさえずりで始まる。

仙之助がスクールボーイとして住み込みで働くことになったウィルこと、ウィルバー・ダイヤモンドの家は、ホノルルのフォート通りにあった。

街中ではあるが、港からは海の風が、背後にそびえる山並みからは山の風が吹き抜ける。山の風は馥郁とした花と緑の香りがした。早朝、その風と共に鳥がやってくる。

仙之助は、たいてい鳥のさえずりと共に眼を覚ます。

朝一番の仕事はモーニングティーを準備することだった。お湯を湧かして、紅茶を入れる。ウィルが故郷のスコットランドから持ってきたというバラの花模様の茶器は、屈強な彼の容貌におよそ似合わなかったが、母親が持たせてくれたものだそうで、とても大切にしていた。それを聞いてから、仙之助もことさら丁寧に扱うようになった。

「おはようございます」

トレイに茶器を載せて、寝室をノックする。

「おはよう。入りなさい」

ウィルはすでに身支度を調えていた。こんな朝は、たいてい馬の遠乗りに出かける。彼はユージン・ヴァン・リードと同じく、ハワイ王朝の政府高官にコネクションを持ち、彼らのつてで有利な商売をする個人の商人だった。同じフォート通りに小さな事務所を構えていて、事務員がひとりいる。急ぎの仕事がない時は、よく朝から馬の遠乗りに出かけた。

「すぐに朝食を用意しましょうか」

「そうだな。大丈夫か」

「はい。卵料理はいかがしますか」

「ベーコンはあったか」

「あります」

「ターンオーバー(両面焼き)のベーコンエッグを頼む」

「はい、かしこまりました」

家には専任のコックがいたが、好奇心旺盛で器用な仙之助は、キッチンに出入りするうち、簡単な料理は覚えてしまった。この頃では、朝食はもっぱら仙之助の担当になっている。朝早い遠乗りには、朝食を食べずに出かけていたウィルも上機嫌だった。

フライパンに油を引いて卵を割り入れ、塩胡椒をしてベーコンを添える。良い匂いが立ち上がって、鼻をくすぐる。買い置きのパンを切ってトーストにして、バターを用意する。

食堂でウィルが食事をとっている間に、寝室に入ってベッドのシーツを取り替え、掃除をする。洗濯屋が仕上げた糊のきいた白いシーツをベッドにきっちりと敷く。ベッドメイキングは、この家に来てから覚えた。食事の給仕は、捕鯨船でも担当していたので慣れたものだ。ひとしきり仕事を終えると、学校に行く。夕方に学校が終わってからも仕事はあった。夕食の給仕が終わるまでが勤務時間だった。家に人を招いた夜は遅くなることもあったが、仙之助は苦に思ったことはなかった。

常夏の島にも季節はあった。

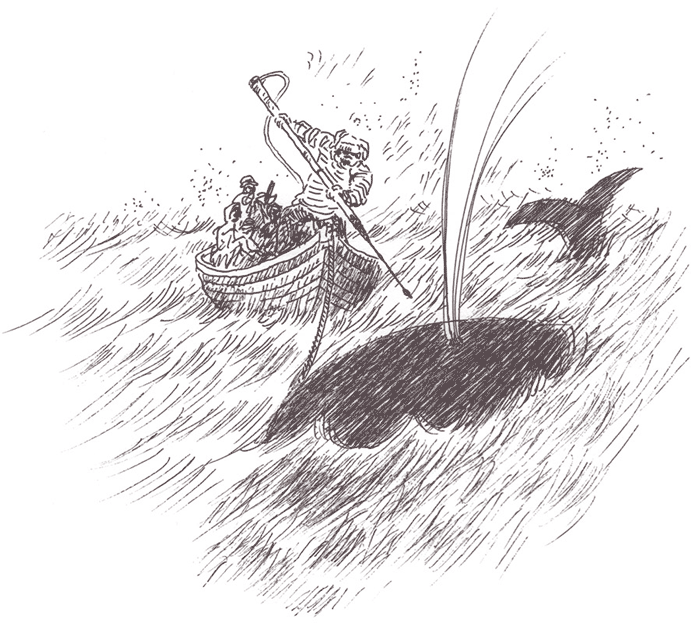

周辺の海にクジラが回遊してくるのは冬で、朝晩は少し肌寒く、雨が多くなる。捕鯨船の出入りが多い季節でもあった。

クジラの季節が終わると夏の到来である。

日中の日差しは年中強いが、肌を刺すような太陽のきらめきは夏ならではだ。夜明けの時間が少しずつ早くなり、日暮れの時間が少しずつ遅くなる。

横浜を発って一年が過ぎようとしていた。

オホーツク海で過ごした夏が仙之助には遠い昔に感じられる。

横浜を発つときに着ていたシャツは、生地がすっかりへたって、ボタンが弾けそうに窮屈になった。大柄な欧米人やハワイアンに比較すると、今もなお仙之助は小柄で華奢だったが、背丈も体格もひとまわり大きくなってたくましくなった。

学校で読み書きをきちんと習ったことで、仙之助の語彙は格段に豊富になり、込み入った話も流暢に話せるようになっていた。

捕鯨船がクジラを追いかけて北に行ってしまうと港に出入りするのはもっぱら商船になる。ウィルが息せき切って帰宅したのは、横浜からの商船が入港した日のことだった。

「センタロウ、ユージンから手紙が来たぞ」

手渡されたのは、短い走り書きの手紙だった。

「親愛なるウィルとセンタロウへ。日本人を乗せた船がもうじき横浜を出航する。いくつか問題はあるが、まもなく解決するだろう。船の名前はサイオト号、一行のリーダーはジンプウロウのトミザブローに任せた。ユージン・ヴァン・リード」

出港の準備をしている時、一足先にホノルルに向かう商船を見つけて、慌てて手紙を託したのだろう。郵便汽船の定期航路がない横浜とホノルルの間の通信は、こうして行き来する船に託すしか方法はなかった。

いくつかの問題というのが気になるが、解決の目処がたったからこそ、この手紙を書いたに違いない。別れの宴での富三郎の笑顔が思い出される。

「サイオト号……、サイオト号……」

聞き慣れない、不思議な響きの船の名前を仙之助は、記憶に刻み込ませるように何度もつぶやいた。

その晩の夕食はステーキ・パイだった。

牛肉のステーキとグレイビー(肉汁)を煮込んでパイで包んだスコットランドの料理で、ウィルの好物だった。よく炒めたタマネギを入れるのは彼の母親直伝のレシピだという。ハワイアンの血を引くコックの得意料理でもあった。さほど上等の肉でなくても、安定した味に仕上がるのもこの料理が好まれる理由らしい。

切り分けて、ティーセットとおそろいのバラの花模様の皿でサービスする。

美味しそうに頬張るウィルの笑顔を見ると、仙之助もうれしくなる。

ユージン・ヴァン・リードの手紙を受け取った日から、仙之助は仕事と学校の合間をみては足繁く港に出かけるようになった。

富三郎と日本人移民を乗せたサイオト号をいち早く出迎えるためだった。

よく晴れた朝、いつものように馬の遠乗りに出かけるウィルに早めの朝食を用意して、手早く家の仕事を終えた仙之助は、埠頭にやって来た。

すると、その日は先客がいた。

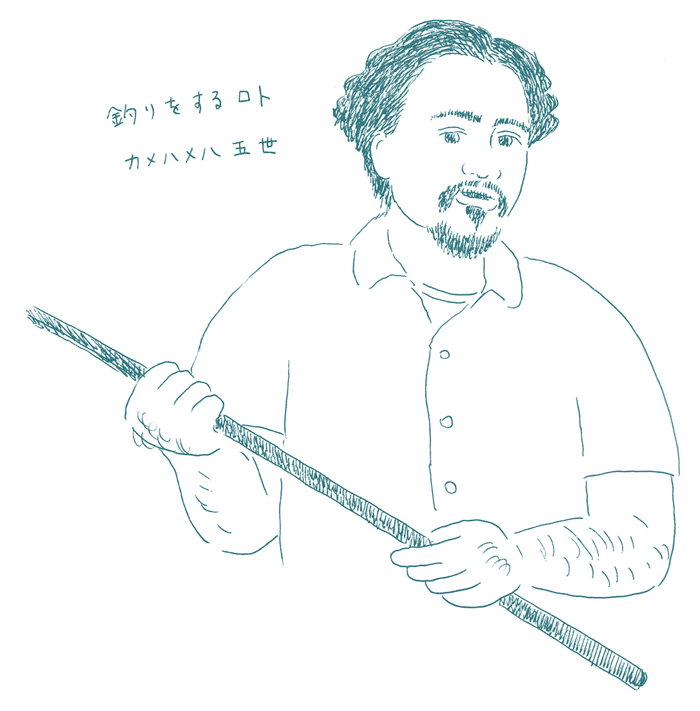

埠頭におかれた大きな酒樽の上に座って大柄なハワイアンの男性が釣り糸を垂れている。

仙之助は彼がハワイアンであることを察して挨拶をした。

「アローハ」

ラニの家で覚えた言葉だった。学校やウィルとの会話ではハワイ語を使うことはないが、母親がハワイアンだというコックは時々ハワイ語を教えてくれる。

釣りをしていた男性は少し驚いたように仙之助の顔を見て、挨拶を返した。

「アローハ」

続いてハワイ語で何か問いかけられたが、仙之助は意味がわからずぽかんとしていた。

しばらくして、会話は英語に切り替わった。

「英語ならばわかるか」

「はい」

「ハワイ語の挨拶は誰に教わったのか」

「捕鯨船で一緒に働いていた同僚のラニから教わりました」

「お前も捕鯨船で働いていたのか」

「はい」

「お前はどこの出身だ」

「日本です。横浜から捕鯨船に乗りました」

「日本?」

驚いたように男性は聞き返した。

「お前は日本人なのか」

「はい」

「私は日本人に会うのは初めてだ。名前は何という」

仙之助は、久しぶりに自分が密航者であることを思い出して、慎重に答えた。

「センタロウです」

「セン……タロウ。そうか。私はロトだ。お前に会えて光栄だ」

「ロト、私もあなたに会えて光栄です。今は教会の学校に通いながら、フォート街のイギリス人の家でスクールボーイをしています」

そこまで話して、仙之助は聞かれてもいないのに初対面の人に自分の素性を話しすぎたと少し後悔した。

ロトと名乗るハワイアンは、仙之助が語る素性にはたいして興味を示さずに、別の質問を投げかけてきた。

「センタロウ……、釣りは得意か?」

「えっ、いや、あまり……」

「お前は漁師ではないのか」

「は、はい」

正直に答えた後で仙之助は次の言葉に窮してしまった。

当時、ハワイにやって来る日本人と言えば、漂流した漁師と相場が決まっていた。あやしい密航者であることを吐露してしまったと慌てた。

「捕鯨船に乗っていたと言ったな」

「はい」

仙之助は、次に何を問いただされるのか不安になった。

「そうか、お前は漁師ではなくて、鯨捕り(Whaler)だったな。鯨を相手にしていたら、ちっぽけな魚なんかつまらんよな」

そう言って豪快に笑った。

「そんなことはありません。それに私は船室係(Cabin boy)でしたから」

「てっきり勇敢な操舵手(Boatsteerers)かと思ったぞ」

ロトは、銛を鯨に打ち込む動作を真似て、今一度笑った。

「鯨を捕獲した後、解体して鯨油にする作業は私もやりました。捕鯨船の仕事に詳しいのですね。捕鯨船に乗っていらしたのですか」

ロトは一瞬、驚いたような表情をして、ことさらに大きな声で豪快に笑った。

「ハッハッハ。こりゃあいい。この私が操舵手(Boatsteerers)か。そんな人生があってもよかったかもしれないな」

仙之助は戸惑ったような表情で言った。

「失礼なことを申し上げたようで、すみません」

「捕鯨船に乗ったことはないが、客船に乗って異国に行ったことはあるぞ」

「どこに行かれたのですか」

「イギリスとアメリカ、ほかにもいろいろな国に行ったな。異国を旅すると、感動することもあれば、不愉快なこともある。だが、自分の国にいるだけではわからないことを学ぶことができる」

「私もそう思います。新しい世界を知る喜びは何ものにもかえられません」

仙之助は頬を紅潮させて意気揚々と答えた後、ふと我にかえった。

この人物は何者なのだろう。

捕鯨船や商船に雇われるのでなく、客船で異国に行くなんて、よほどの金持ちか高貴な身分の者に違いない。だが、目の前にいるロトはシャツとズボンの軽装で、朝からのんびり釣り糸を垂れている。

ホノルルの埠頭には、毎日たくさんの船が入港したが、日本人移民を乗せたというサイオト号はなかなか姿をあらわさなかった。

仙之助は少しでも時間あれば、埠頭にやってきて水平線の彼方を見つめていた。

ある日の早朝、またロトと名乗るハワイアンに会った。

最初に会った時と同じように大きな酒樽の上に座って釣り糸を垂れていた。

「おう、センタロウ、アローハ」

「アローハ、ロト」

そう答えたものの、高貴な人であればミスターと敬称をつけて呼ばなければならないのではと仙之助は考えた。

「ファミリーネームは何とおっしゃるのですか」

「知りたいのか」

「いや、あの……、客船で異国に行かれるような方であれば、敬意を表してお呼びした方がいいかと思って」

「ほほう、捕鯨船に乗っていたのかと聞いたかと思えば面白い奴だな。こうして釣りのついでに世間話をする間柄であれば、ロトでよかろう。なあ、センタロウ」

そうした受け答えにも威厳があって、仙之助は戸惑った。

「はい……」

少しの間があって、ロトはぽつりと言った。

「カプイワだ」

「カプイワ……」

「さよう。ロト・カプイワ。……またの名をカメハメハ五世」

「えっ、まさか」

仙之助は直立不動のまま、固まってしまった。きさくに話をするその人がハワイ王国の第五代国王、カメハメハ五世だというのだ。

高貴な人ではないかと推測していたが、王様だとは思わなかった。

ロトは、初代国王のカメハメハ一世の娘、キナウの長男としてホノルルに生まれた。

カメハメハ一世の後継者、二世となったのは長男のリホリホで、次いでリホリホの弟、カウイケアオウリが三世となった。三世は子供がなかったため、キナウの次男、アレクサンダー・リホリホがその養子となり、四世となった。長男のロトは、アレクサンダー・リホリホの兄になるが、弟が早くに亡くなったため、五世として即位したのだった。

カメハメハ一世の即位が一七九五年、カメハメハ五世の即位が一八六三年。わずか六八年の間に五人の王が即位したことになる。代々の王が短命で、必ずしも親から子への継承ではなかったからだ。

かつて太平洋に浮かぶ絶海の孤島は楽園だった。だが、ハオレ(白人)の来訪によって病気やアルコールが持ち込まれ、多くのハワイアンが若くして命を失った。それは王たちも例外ではなかったのである。

後にカメハメハ五世となるロトは、カメハメハ四世となる弟のアレクサンダー・リホリホと共に幼少期から欧米各国を歴訪した。そのひとつがハワイに強い影響力をおよぼしていたアメリカ合衆国だった。だが、南北戦争以前のアメリカは人種差別が甚だしく、兄弟も有色人種として侮蔑的な扱いを受けた。一方のイギリスでは国賓の王として手厚い歓待を受けた。その原体験からロトは即位後、親英主義に傾いていく。

ハワイのキリスト教化が始まるのはカメハメハ二世の時代である。宣教師たちはハワイの伝統的文化を否定した。その影響を受けた二世はフラを禁止する。

カメハメハ三世の時代になると、ハオレ(白人)が政治に進出するようになる。土地制度改革が行われたのもこの頃のことだ。もともとハワイには土地所有の概念はなく、いくつかの部族ごとのアフプアア(共同生活区域)の中で自給自足的経済が営まれていた。カメハメハ三世のもとで行われた土地改革によって、土地を財産とみなす西欧的な土地私有の概念がハワイに導入されたのだった。

当初、土地はカメハメハ王と族長たちに分配されたが、やがて外国人にも所有が認められるようになった。すると、瞬く間に多くの土地が外国人の所有となり、サトウキビなどのプランテーション(大規模農園)が生まれる基盤となった。

ユージン・ヴァン・リードをハワイ王国の総領事に任命した外務大臣のワイリーは、首相を任命されていたカメハメハ四世の治世から政治に強い影響力を持っていた。日本人移民を募集することは、カウアイ島にサトウキビのプランテーションを所有していたワイリーの発案であったが、統治者であるカメハメハ五世によって命じられたことになる。

「センタロウ、お前は、なぜ早朝から埠頭に来るのか」

ロトは仙之助に問いかけた。

密航者の身分で、王と言われた人物に何を言えばいいのかわからなかった。罪人として捕えられてしまうのだろうか。仙之助はうつむいて、心臓の鼓動が早くなるのを感じていた。

「日本からやってくる仲間を待っているのか」

「…………」

図星を指されて、ますます仙之助は困惑した。

「もうじき日本人を乗せた船がやってくる。外務大臣のワイリーに日本人移民の募集をさせたのは私の命だ。だがな、正直なところ、日本人がどのような民族かわからなかったから、ワイリーの提案は半信半疑だった。お前は私が会った初めての日本人だ。お前の人となりはわからないが、アローハと挨拶されて好感を持った」

「…………」

「ハオレは私にアローハと挨拶はせぬからな……うれしかったぞ」

「カメハメハ五世……陛下(His Majesty)……」

「慣れぬ呼び方などしないでよろしい。ここではロトでいい」

「はい」

ロトは、カメハメハ五世の威厳を持って居住まいをただすと、仙之助に問いかけた。

「日本は美しい国か」

唐突な問いかけに、仙之助は少し言葉につまった。

開港地の横浜にやって来てから、ずっと海の彼方の異国に行くことばかりを考えていた。江戸、浅草の漢学塾で学んでいた頃も、日々の学問や英語の習得にばかり夢中になっていた。当時の庶民の憧れであったお伊勢参りもしたことがない。自分の国が美しいかどうかなど、考えたこともなかった。

美しさに感動するという体験をしたのは、捕鯨船に乗ってからだ。船上の暮らしは厳しいものだったが、時々、とてつもなく美しい風景に遭遇した。

仙之助が考え込んでいると、ロトは言った。

「ハワイは美しい王国だ」

「私もそう思います」

「そうか。だが、お前は、ホノルルしか知らないのではないか」

「捕鯨船がホノルルに入港する前に、緑豊かな美しい島の沖合を通りました。ええと……、ナパリという海岸のある……」

「カウアイ島だな」

「切り立った緑の崖が、この世のものとも思えぬ美しさでした。そう、Heaven(極楽)のような」

「ほお、ハワイはHeaven(極楽)か?」

「ハワイに来る前から、そのように聞いておりました。ナパリ海岸を見た時に、その言葉は真実だと思いました」

「お前は、誰からそのようなことを聞いたのだ」

また、自らの素性に関わるようなことをうっかり言ってしまったと仙之助は焦った。

「横浜の外国人商人です」

「その商人は、ハワイに来たことがあったのだな」

「は、はい。おそらく」

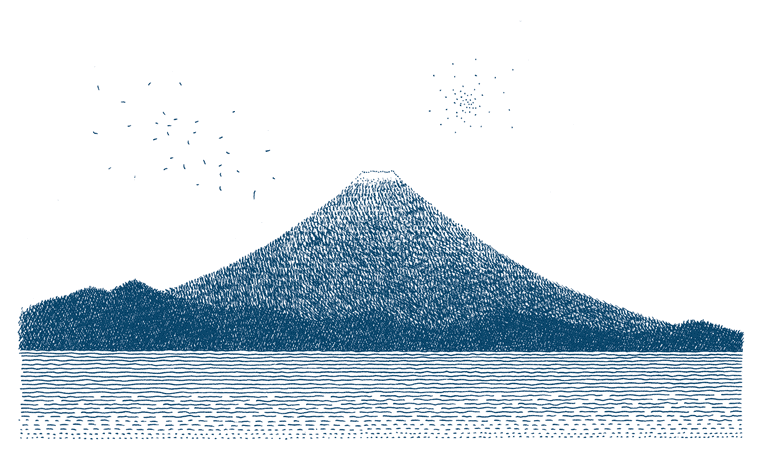

「そうか。センタロウ、日本にも美しい風景があろう」

「ええと……、美しい山があります」

「フジヤマか」

「よくご存じですね」

「フジヤマは有名ではないか。ハワイに寄港する船乗りで、日本に行ったことがある者は、誰もがフジヤマの美しさを絶賛する」

相模や江戸にいれば、よく晴れた日には、遠くに富士山を望むことができた。かつては、ことさらに意識することはなかったが、横浜を出港して、江戸湾から最後に富士山を見た時、郷愁めいた感情が呼び起こされたことを仙之助は思い出した。

「弟もフジヤマに憧れておったぞ」

ロトは優しげな笑顔で言った。

「弟……とは」

「アレクサンダー・リホリホ。先の王、カメハメハ四世だ。弟は日本に行くはずだった」

「ハワイの王様が日本にいらっしゃる……、そんな計画があったのですか」

「日本からShogunate(幕府)の使節団がアメリカに行く途中、ホノルルに寄港して、カメハメハ四世と謁見したのだ」

一八六〇(万延元)年、江戸幕府が日米修好通商条約批准のために派遣したのが、万延元年遣米使節団である。開国後、最初の正式な使節団だった。正使および副使は、共に外国奉行と神奈川奉行を兼任していた新見正興(しんみ まさおき)と村垣範正(むらがき のりまさ)がつとめた。使節団一行が乗り組んだのは、米国海軍の外輪フリゲート艦ポーハタン号だった。ペリーが浦賀に再び来訪した際、日本人を震え上がらせた黒船の一隻である。

ポーハタン号に事故などの不測の事態があった場合に備え、護衛のために派遣されたのが咸臨丸だった。こちらには、軍艦奉行の木村摂津守(きむら せっつのかみ)を筆頭に、艦長として幕府海軍の創始者である勝海舟、通訳として、ジョン万次郎、さらに木村の従者として、後に慶應義塾を創設する福沢諭吉らが乗り込んでいた。

一行が品川沖を出発したのは、元号が万延に変わる前、安政七年一月十八日(新暦の一八六〇年二月九日)である。太平洋が荒れる冬の航海だった。

果たして、ポーハタン号も咸臨丸も嵐に巻き込まれた。咸臨丸には、勝海舟以下、長崎海軍伝習所の出身者が多く乗り組んでいたが、彼らだけで嵐を乗り切ることは出来ず、技術顧問として同乗したアメリカの測量船フェニモア・クーパー号の船長に助けられての航海だった。勝海舟は嵐の間中、船酔いで船室にこもっていたとも伝えられる。

フェニモア・クーパー号は、ユージン・ヴァン・リードが横浜開港の年に日本に上陸した時、同伴していた日本人、ジョセフ・ヒコが帰国を目論んで乗り組んだ船である。だが、彼は横浜開港の噂を聞きつけ、ホノルルで船を下りた。日本近海を航海する予定だったが、測量が目的であり、いつ横浜に寄港するか、わからなかったからである。

その後、フェニモア・クーパー号は横浜沖で座礁。横浜に滞在していた船長が咸臨丸の技術顧問に抜擢されたのだった。船長の技量が優れていたのだろう、嵐に遭遇しつつも咸臨丸のほうが先にサンフランシスコに到着した。蒸気船であるポーハタン号は、途中、石炭を使いすぎ、急遽、ホノルルに寄港することになった。

カメハメハ四世と幕府の使節団の謁見は、太平洋の嵐がもたらした偶然だったのだ。

一方、咸臨丸は、サンフランシスコからの帰路にホノルルに寄港、カラカウア四世は、木村摂津守と再度謁見し、訪日の意向を伝えたのだった。

「なぜ王様は日本にいらっしゃらなかったのですか」

無邪気な仙之助の問いかけにロトは、しばらく沈黙した。

「弟は……、まもなく病気で亡くなったからだ」

「すみません……、不躾なことをお伺いして失礼致しました」

仙之助がわびると、ロトは再び笑顔になって言った。

「弟が亡くならなければ、私なぞが王にはならなかったぞ」

「…………」

「聡明で、美男子で、弟は本当に王にふさわしい王だった。後継者のなかったカメハメハ三世に幼い頃から見込まれ、カメハメハ王朝を継ぐために養子になった。弱冠二十歳での即位だったが、若くして王の威厳を備えておった。ハワイ王国は、カメハメハ四世のもとで栄えるはずだった。賢明な王は、そのために、同じ太平洋の島国である日本の力を借りようとしたのだろう」

「日本は……、そのような力のある国でしょうか」

「Kingdom(王国)とShogunate(幕府)が合体したら、王のいないアメリカに勝てるような気がするではないか」

ロトは悪戯っ子のような表情で仙之助の顔をのぞき込んだ。

「そう、私の即位は、何というか、偶発的なものだった。だがな、弟の遺志は継がねばならぬと思っていた。外務大臣のワイリーがサトウキビ農園の労働者として日本人の移民を呼ぼうと言いだした時、お前に言ったように正直、半信半疑だった。ワイリーも悪い男ではないが、所詮はハオレ(白人)の農園主だ。さしずめ自分のところの農園の働き手が足りなくて思いついたのだろう。だが、それでもいいと思った。弟が行きたかった国だからだ」

「…………」

「弟が日本行きを望んだのは、ハワイ王国の未来のためだ。だがな、フジヤマにも大層憧れておった。よくフジヤマの話をしていた。私もいつか見てみたいものだ」

「是非いらしてください」

「ハッハッハ。これはいい。お前が歓待してくれるのか」

ロトは、再び悪戯っ子のような表情になって大笑いをした。

スクールボーイの少年の戯言と思ったのだろう。

仙之助としても深い考えもなしに返した言葉ではあった。だが、その時、彼の心の中に今まで考えもつかなかった想いが浮かぶのを感じていた。これまでは異国に行くことばかりを考えていた。それが海の彼方の世界とつながる唯一の方法だと思った。だが、異国に行かずとも、異国の賓客を歓待することでつながれる。

「フジヤマは……、美しい山ですか」

「おかしなことを聞く奴だな。お前の国の誇りであろう」

「異人はみな美しいと言いますが、身近にあって……、美しさに気づきませんでした」

「そういうものだ。私も異国に行って、初めてハワイ王国の美しさに気がついた。よく覚えておけ、センタロウ。お前の国には、誰もが憧れる山、フジヤマがあるのだぞ」

一八六八年六月十七日、サイオト号はついにハワイ王国の海域に入った。

ようやく見えた島影に船上の者たちは、みな浮き足だった。

太平洋を東から西に向かう航海で、最初に遭遇する島影は、サンドウィッチ諸島の東端に浮かぶニイハウ島だった。

サンドウィッチ諸島、すなわちハワイ諸島は八つの島からなる。

西端にある最大の島がハワイ島、少し離れてマウイ島と周囲を取り囲む三つの小さな島々、すなわちカホオラウェ島、ラナイ島、モロカイ島、そしてホノルルのあるオアフ島、続いてカウアイ島、ニイハウ島が連なる。

八つの島のうち、カホオラウェ島に次いで二番目に小さな島であるニイハウ島は、サイオト号が沖合を航行した年の四年前にあたる一八六四年、カメハメハ五世が、スコットランド人のエリザベス・シンクレア夫人に一万ドルで売却した島だった。以来、諸島で唯一の個人所有の島となり、この後、関係者以外の出入りを遮断して、時代の変化と隔絶した禁断の島になる。

サイオト号は、ニイハウ島の沖合からカウアイ島の沖合に進んだ。

カムチャッカから南下してきた捕鯨船のクレマチス号に乗っていた仙之助が見たカウアイ島は、北に位置するナパリ海岸だったが、サイオト号が航行したのは、反対の南に位置するワイメア沖だった。

一七七八年一月にキャプテン・クックが初めて上陸したのがワイメアである。

この時、ポリネシア以外の人たちに初めてハワイが「発見」されたことになる。

当時、欧米人たちがハワイ諸島をサンドウィッチ諸島と呼んだのは、この航海を命じた英国海軍卿、第四代サンドウィッチ伯爵に敬意を表して、キャプテン・クックが命名したことに由来する。

一八世紀から一九世紀にかけて、欧州諸国の探検家が地球上のあらゆるところを旅し、島や川、湖や滝を「発見」した。

言うまでもなく、それらの土地は、彼らの探検以前から存在し、先住民の名称があったのだが、彼らはそうした本来の呼び名ではなく、探検を命じた者、もしくは、その時代の自国の統治者の名前などをつけて、地図に記したのだった。たとえば、大英帝国のヴィクトリア女王の名前は、アフリカ最大の湖と最大の滝に冠されている。

キャプテン・クックが「発見」したハワイは、ニイハウ島、カウアイ島、オアフ島の三島だったとされる。サイオト号もそのルートをなぞるように航行した。

クレマチス号は、カウアイ島の北側からオアフ島の北岸沖を経て、ダイヤモンドヘッドを回り込むようにしてホノルルに入港したのに対し、サイオト号は、カウアイ島の南側からワイメアを経て、オアフ島の南西沖を進んだ。西オアフを貫くワイアナエ山脈の眩しい緑が、楽園の最初の景色として日本人移民たちを出迎えた。

ホノルル沖に入ったのは、六月十九日の明け方のことだった。

ホノルル港には、さまざまな船が入港する。

仙之助が受け取ったユージン・ヴァン・リードからの短い手紙には、船の名前は記されていたが、サイオト号なる船の詳細はわからなかった。ましてや入港日もわからない。

それでも、仙之助は毎日、ホノルルの港の埠頭に立ち続けた。

ロトは、自らが王であることを仙之助に告げてから姿をあらわさなくなっていた。

六月十九日の朝、いつものようにスクールボーイとしての仕事を終えた仙之助が港に行くと、沖合に昨日までは姿のなかった帆船が浮かんでいた。

水先案内の小舟が出港の準備をしている。

小舟には、大きな樽が積み込まれていた。

仙之助は不思議に思って、水先案内人に話しかけた。

「この樽は何ですか」

「塩が入っている」

「塩?」

「あの帆船に届ける王様からの贈り物だ」

「王様とは、カメハメハ五世ですか」

「それ以外の王様なぞ、いないだろう」

「なぜ王様はあの帆船に贈り物をするのですか」

「王様の大切な客人なのだろう。詳しいことは知らないよ。さあ、どいた、どいた」

水先案内人は、そう言って、小舟を漕ぎ出した。

仙之助は、ロトの話を思い出して、はっと我に帰った。今回、日本人移民を送ることに命を下したのはカメハメハ五世なのだ。

慌てて沖に漕ぎ出した水先案内人にもう一度、大きな声で問いかけた。

「あの帆船は、サイオト号ではありませんか」

「何だって?」

「船の名前は、サイオト号ではありませんか」

「ああ、確か、そんな名前だったよ」

仙之助は、どうしようもなく胸が高鳴るのを感じていた。

思えば、長い旅だった。捕鯨船のクレマチス号に乗って横浜を発ってから一年余りの年月が流れていた。全てはこの日のための旅だった。

いざその瞬間を迎えてみると、彼らを迎える準備が何も出来ていないことに気づく。

富三郎は元気だろうか。

長旅で疲れている彼らに何をすればいいだろう。

だが、王様からの贈り物は、少なくとも彼らがハワイ王国に歓迎される客人であることを物語っていた。帽子を目深に被って、夜明け前にひっそりと上陸した自分とは違う。仙之助は感慨深く、水先案内の小舟を見つめていた。

サイオト号が、通称チャイナ桟橋に着岸したのは、ホノルルに入港した翌日の六月二十日のことだった。

ホノルルのダウンタウンには、南北に四本の通りがあった。

仙之助が働いているウィルの家と事務所があるフォート通りは西の端にあり、ケクアヌアオア通り、キラウエア通りとあって東の端がアラケア通りになる。中国からの商船がしばしば寄港することから、そう呼ばれていたチャイナ桟橋は、アラケア通りを港に向かってまっすぐ進んだ先にあった。

仙之助がロトと出会った、まさにその場所でもあった。

この年から、ホノルル港では、沖合に浮かぶサンド・アイランドという島が検疫の島として定められた。伝染病の疑いがある者を乗せた船は、この島でしばらく留め置かれることになっていた。サイオト号には体調の悪い者がいたにもかかわらず、検疫の島での留め置きを免除されたのも、塩詰めの樽を贈ったカメハメハ五世のはからいだったに違いない。

チャイナ桟橋には、移民局の役人などが出迎えに出ていた。

最初に降り立ったのは、リーガン船長とリー医師や欧米人の船員たちだった。

学校を休み、ウィルからも暇を貰った仙之助は、人混みをかき分け、人垣の後ろからぴょんぴょんと背伸びをして様子をうかがい、日本人移民たちの下船を待った。

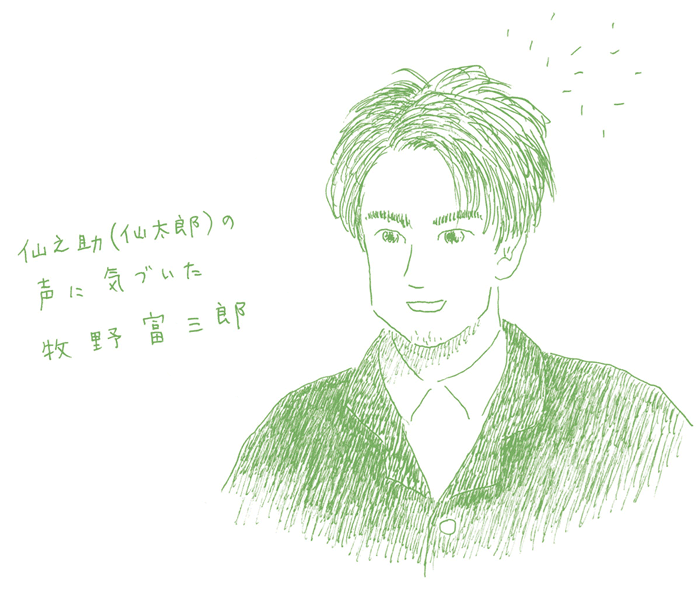

先頭を切って降りてきたのは牧野富三郎だった。

「おーい、富三郎」

駆け寄ろうとするが、なかなか近づけない。

仙之助は、大きく手を振りながら、声を限りに何度も叫んだ。

「おーい、おーい」

ついに富三郎が声に気づいたようだった。

不安げだった表情がぱっと明るくなる。

「仙之助さん……ですね」

「そうだとも。あ、いや……、仙太郎だ」

懐かしい顔を見て一瞬、気が緩んだ仙之助だったが、慌てて変名を名乗った。事情を思い出した富三郎もすぐに応じた。

「仙太郎さん、すっかり、たくましくなって、わかりませんでした」

「富三郎、達者でおったか。よく来た、よく来た」

次々と下船してくる日本人は、日本語を話す仙之助がいることに驚いているようだった。移民局の役人たちが怪訝そうに仙之助を見た。

仙之助は彼らに英語で言った。

「私は日本語と英語が話せます。彼らの通訳ができます」

密航者である自身の立場を考えると、移民局と関わることに躊躇はあったが、全ての冒険は、この日のためにあったのだと思うと、仙之助に怖いものはなかった。