仙之助編 十六の一から十六の十二まで

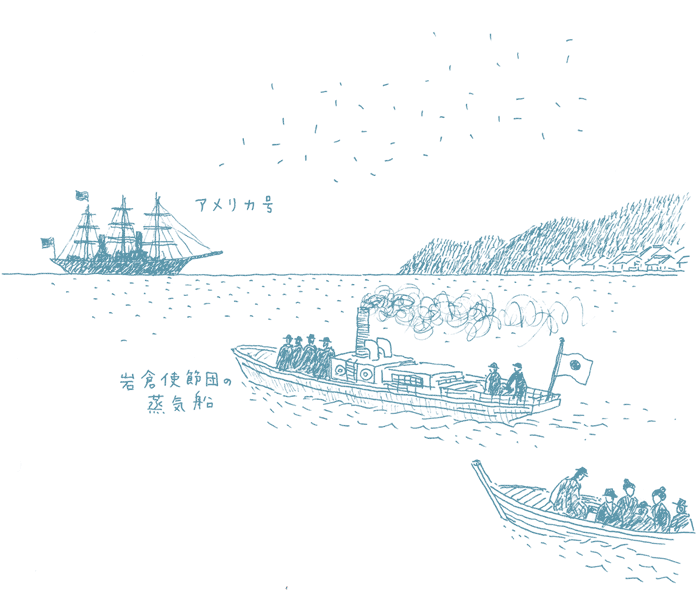

岩倉具視欧米使節団の一行、すなわち特命全権大使の岩倉具視、副使の木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口尚芳と随員および各省の理事官たちが東京を出発したのは、明治四年十一月十日、西暦一八七一年十二月二十一日のことだった。

一行は横浜に宿泊し、翌日の夕方は、オランダの公使館での祝賀会の後、裁判所にて、各国公使や書記官に正餐をふるまう宴が準備されていた。

正餐に出席するのは、使節の本隊であるお偉方だけだったが、留学生や従者たちも横浜に集まり、家族や親戚と別れの宴を催したから、横浜はどこもかしこも人で溢れていた。

一行が乗船することになったのは、太平洋郵便汽船のアメリカ号だった。伊藤博文が先の米国行きで乗船したのと同じ外輪船である。

山口仙之助には、出発の日程など知るよしもなかったが、横浜の賑わいとサンフランシスコ航路に就航している外輪船が沖に停泊していることから、使節団の旅立ちが近いことを察していた。

仙之助が異人の経営する洋服の仕立屋に仕上がったシャツを受け取りに行ったのは、宴が催される日の午後のことだった。

店の入り口で、自分と似た年格好の青年とすれ違った。

店員から渡されたシャツに袖を通してみようとして、刺繍のネームに目がいった。

「R. Yamaguchi」とあった。

仙之助は、すかさず店員に名前のイニシャルが間違っていると告げた。高い買い物であることから、中途半端な商品を受け取る訳にはいかない。

すると、店員は慌てた様子で、先ほどの客に誤って渡してしまったと言うではないか。

「あのお客も、私と同じファミリーネームなのか」

「はい」

仙之助は、急いでシャツを包むと外に出た。

きょろきょろと通りを見回すと、先ほどすれ違った青年が向かいの靴屋から出てきたところだった。仙之助は慌てて駆け寄って声をかけた。

「あの、先ほど仕立屋にいらした方ですね」

青年は驚いて振り向くと、怪訝そうな表情でこちらを見た。

「突然、申し訳ない。仕立屋の定員が私のシャツと間違えて、お渡ししたというのです。私の名前は、山口仙之助と申します。刺繍のお名前を見て下さい」

青年は、包みの中からシャツを取りだした。

「S. Yamaguchi」とあった。

「失礼ながら、お名前は」

「山口林之助と申す」

「では間違いないですね」

仙之助は、微笑んで「R」と刺繍されたシャツを青年に渡した。

しばらくの沈黙の後、ようやく状況を察した山口林之助は口を開いた。

「かたじけない。全く気づかずに受け取ってしまいました。しかし、奇遇ですね。同じ山口、しかも林之助と……」

「仙之助が出会うとは」

二人は同時に笑った。

「洋行のご準備ですか」

すっかり心を許したふうの林之助が答えた。

「明日の黒船でメリケンにまいります」

「ということは、もしや岩倉様の使節団の……」

「はい、岩倉様の従者でまいります」

「…………」

仙之助は、しばし逡巡した後、意を決したように口を開いた。

「それはうらやましい。私は伊藤様の従者に志願致しましたが、叶いませんでした」

素直な物言いに、林之助は警戒を解いたようだった。

「ほう、伊藤様の」

「副使の従者は二人までと決まっているとかで、高島……」

「高島米八(よねはち)さんですね」

「ご存じなのですか」

「同じ従者の身分と言うことで、顔を合わせたことがあります。まだほんの子どもです。私は嘉永四年の生まれですが、仙之助さんは?」

「これは驚いた。私も嘉永四年の生まれで、二十歳になります」

「全くもって奇遇ですね。仙之助さんも同行されるのなら、どんなに心強かったことか。シャツを新調されるとは、私と同じ洋行の旅支度かと思いました」

「使節団の同行は叶いませんでしたが、メリケンには行く所存です」

無意識のうちに口をついて出た言葉に、仙之助は自分でも驚いていた。

「そうですか。このたびの使節団には、各省からのお役人たちなる後発隊もいると聞いております。そちらに加わるのですか」

「いや……。まあ、まだ予定は決まっていないのですが」

「一人でメリケンに行こうなんて、言葉が達者でおられるのですか」

「メリケンの言葉は幼い頃から修練しましたので、不自由はありません」

「それはうらやましい。使節団で渡航した後、彼の地で勉学のため残るよう勧められてもいるのですが、言葉の稽古が追いつかぬうちに出発になってしまいました」

「なあに、異人と話す稽古に励めば、すぐに上達しますよ」

「はい、精進します。メリケンで、また会いたいですね」

林之助は、そう言って仙之助にシャツの包みを渡した。

明治四年十一月十二日の朝は、よく晴れて冷え込んだ。

西暦の一八七一年十二月二十三日は、異人たちの祝祭日、クリスマスの二日前だった。

午前八時、岩倉使節団の一行は神奈川県庁に集合し、出発の訓示があった後、十時に揃って馬車で波止場に向かった。

一行が乗船する外輪船のアメリカ号は沖に停泊していた。波止場に着岸するには船が大きすぎるためだった。彼らは波止場で馬車を降りると小型の蒸気船に分乗した。

一群の中で、ひときわ目を引いたのが、振り袖姿の女子留学生たちだった。いずれも少女の年齢で、なかでも数え八歳の津田梅子はまだほんの幼子だった。男子留学生にも少年はいたが、少女たちのいたいけな姿に人々は目を潜めて、口々に噂話をした。

仙之助は、見送りの人たちでごった返す西波止場をさけて、伊勢山に登った。横浜の総鎮守である伊勢山皇大神宮の境内からは港が一望できたからである。

小さな蒸気船が何艘も沖に浮かぶ外輪船に向かっていく様子をじっと見ていた。

人の顔までは判別できなかったが、一行の中に林之助もいるに違いなかった。

伊藤博文に直談判してきっぱりと断られ、使節団の一員になることを諦めた時には、アメリカに渡航する夢も一度は遠のいた。だが、不思議な巡り合わせで、岩倉の従者だという山口林之助と出会ったことで、運命の歯車が再び廻り始めた。

さらに仙之助の背中を押したのが、牧野富三郎から届いた手紙だった。

林之助と出会った後、神風楼に戻ると、再び郵便が届いていたのである。

サンフランシスコと行き来しているアメリカ号で届いた手紙が、仕分けに手間取って、ようやく届けられたものらしかった。

富三郎はサンフランシスコに無事到着し、ハワイから渡米した移民たちの職業斡旋を生業としていると、住所番地と共に記してあった。

林之助との出会い、富三郎からの手紙。

岩倉使節団が出発する前日にもたらされた二つの出来事は、偶然だとは思えなかった。

捕鯨船でハワイに向かった時は、仙太郎の思いを抱いての旅立ちだった。

そして今、サンフランシスコで待つ富三郎と、サンフランシスコに旅立っていこうとする林之助に誘われている。

それにしても、同じ山口姓のよく似た名前の人物に巡り会う偶然は何なのだろうと、仙之助は思った。よく似た名前の彼らは、仙之助の分身のように、進む道を示してくれる。

ほんの一瞬の出会いでしかなかったのに、林之助との出会いにも、かつて共に学び、共に夢を見た仙太郎との出会いに似たものを感じていた。

行かなければ、何としても行かなければ。

「おおーい、おおーい、待っていろよ」

仙之助が遠くなっていく蒸気船の船団に向かって叫んだ瞬間、港を見おろす砲台から使節団の門出を祝う一九発の祝砲が空に響いた。

使節団の一行を乗せた小さな蒸気船は、次々と沖合に係留された外輪船に横付けさた。

伊勢山からは遠すぎて、乗船する彼らの詳細は見てとれなかったが、仙之助は、憧憬と焦燥の入り交じった感情を抱きながら、いつまでもその様子を眺めていた。

神風楼で伊藤博文に出会うまでは、使節団の一行に加わるなんて、想像もしなかったが、運命の歯車がひとつ違えば、現実となった可能性もあったと考えるようになっていた。もし、伊藤が複数の従者を許される立場であれば、今頃、外輪船に乗っていたかもしれない。

仕立屋で、同い年の山口林之助に出会ったことも、使節団を仙之助に身近なものとして引き寄せた。かつて亡くなった仙太郎の思いを抱いて、その分身として、彼の名前を名乗って海を渡ったように、今度は先に海を渡る林之助に、自分の分身であるかのような思いを重ねていた。

追いかけていかなければ。追いかけていかなければ。

外輪船を見つめているうちに、憧憬の感情は小さくなり、焦燥も漠然としたものから、一刻も早くことを起こさなければという気持ちに変わっていった。

まず何をすべきなのか。仙之助は、頭の中を整理した。

使節団の一行には加われなかった。だが、その後を追いたい。

政府のお役人たちで結成される使節団の後発隊に加わるなど、従者になるより難しい。仙之助にとってはあり得ない選択肢だった。

ならば、自力で海を渡らなければならない。

捕鯨船に乗せてもらうことは容易だが、今度の目的地は、捕鯨の拠点であるハワイではなく、サンフランシスコである。捕鯨船に乗ったところで到着できるあてはない。

横浜とサンフランシスコは定期航路で結ばれている。

養父の粂蔵に頭を下げて旅費を工面して貰い、密航ではなく、正式に渡航するのが順当な方法なのだろう。

定期航路の客船には、主に中国人労働者が乗っている「スティアリッジ(Steerage)」と呼ばれる下等船室があることを仙之助は知っていた。

「舵を取る」を意味する「スティア(Steer)」を語源とする説が一般的で、操舵室のある船尾に下等船室がおかれたことからこう呼ばれた。船底に位置し、倉庫も兼ねたことから倉庫を意味する「ストレージ(Storage)」から派生したとの説もある。

使節団の一行が乗ったのであろう一等や二等船室ならいざ知らず、スティアリッジであれば、法外な料金ではないはずだ。捕鯨船での労働の日々を思えば、どんな船旅にも不安などなかった。太平洋を渡ることができればそれでいい。

高島町に移転してから、神風楼の羽振りはよかった。養子の立場で、これまで金の無心は控えてきたが、今回ばかりは意を決した。

そうなれば早いほうがいい。居ても立ってもいられなくなった仙之助は、動き始めた外輪船が水平線の彼方に消えるのを待つことなく、伊勢山を駆け下りた。

神風楼の奥座敷で粂蔵と向かい合った仙之助は、土下座して言った。

「父上、一生のお願いがございます」

「仙之助、あらたまって、何事かね」

「メリケン……に行く船賃を工面して頂けないでしょうか」

「伊藤様の使節団は、今日出発したのだろう。従者にして頂けなかったのは残念なことだったが、諦めきれないのか」

「はい」

「メリケンに行って、何をするつもりだ。勉学がしたいのか。そうであれば、船賃だけでは済まないだろう」

「勉学の費用まで無心するつもりはございません。ただ……、異人相手に大きな商売をしたいと思っております」

「神風楼を捨てて、メリケンで商売をしたいのか」

粂蔵の表情が一瞬、険しくなった。仙之助は、慌てて言葉をつないだ。

「いえ、神風楼を捨てるなんて、滅相もない。私は……、メリケンで経験を積んで、こちらで新しい商売をしたいと思っております。それで神風楼をさらに盛り立てたいと考えております」

「新しい商売……、ふうむ。いったい何をするつもりだ」

「まだわかりません。それを見つけに行きたいのです。父上もご存じの通り、今は世の中が大きく変わろうとしております。徳川の世には未来永劫、このままであろうと信じていたことが、次々と変わっていくご時世です。思いもよらない、新しい商売があるはずです」

「富三郎から手紙が来ていたな。あいつはメリケンで何をしているのだ」

「桂庵(けいあん)(職業斡旋)でございます」

「新しい商売とも思えんな」

「仕事を斡旋する商売であれば、新しい商売のつてもあると存じます」

「なるほど。ちゃんと、横浜に帰ってくるのだな」

「もちろんです。必ず帰って参ります」

「よし、では、ひとつだけ条件がある」

仙之助は、ぐっと唾を飲み込んで、粂蔵の顔を見つめた。

「ならば……、トメと祝言を挙げてからいけ」

唐突なようでいて、どこかで予想していた言葉だった。彼女が養女として迎えられた時から、いつかは自分と娶せられるであろうこと、二人が跡継ぎとして期待されていることは、仙之助も自覚していた。

それでも、その事実から目をそらせてきた理由は、トメの女将としての力量に一目おきながら、配偶者となることに、どうにも違和感を覚えていたからだった。

仙之助は、トメに対して、姉のような親近感を持ってはいたものの、異性として意識したことはなかった。それが違和感を覚える理由だった。

以前からトメとの関係は、ぎこちないところがあったが、夫婦になることが現実となり、仙之助はますますもって自然に言葉が交わせなくなっていた。

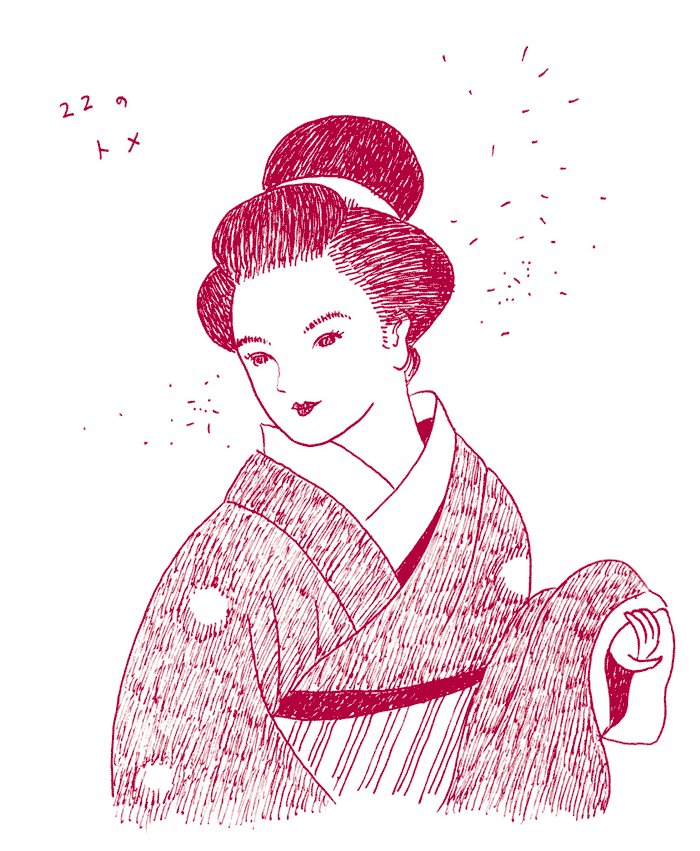

粂蔵から仙之助との祝言を告げられたトメは、驚くでもなく、喜ぶでもなかった。

季節が巡ってきたら、盆や正月がやって来るのと同じように、仙之助と自身の祝言を考えているかのようだった。お互いに、商売のために養子となった身なのだから、好いた、惚れたといった感情は、関係ないのだろうか。

そんなトメを見ていると、仙之助は自身の違和感や戸惑いを棚に上げて、心の内が知りたくなった。仕方ない運命と思っているのか。それとも、仙之助を憎からず思っているのか。

それでも、メリケンに旅立つことが決まったと告げると、にこりと笑って言った。

「お望みが叶って、よろしかったですね」

仙之助は何と言葉を返していいのかわからなくなった。

どうでもいい相手だから、いなくなるのがせいせいするのか、それとも仙之助の未来を言祝いでいるのか。トメの表情は、そのどちらでもあるように感じられた。

祝言の準備と、渡航の準備は、並行して進められた。

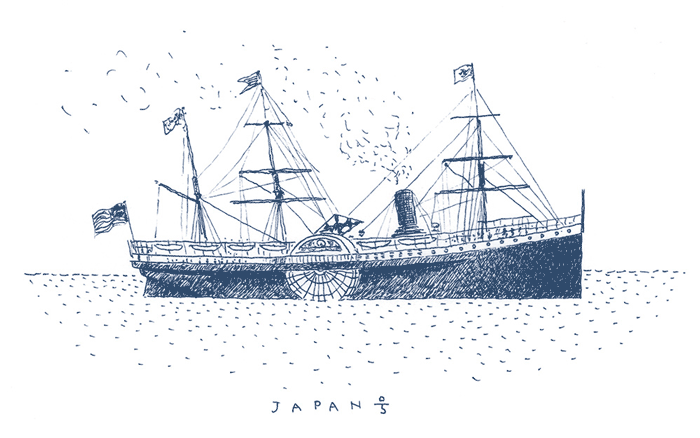

仙之助は、一八七二年一月二十四日、旧暦の十二月十五日に横浜を出港予定のジャパン号に乗船することになった。今回は正式な渡航であるから、出国のための手続きも合わせて神奈川の役所で進められた。

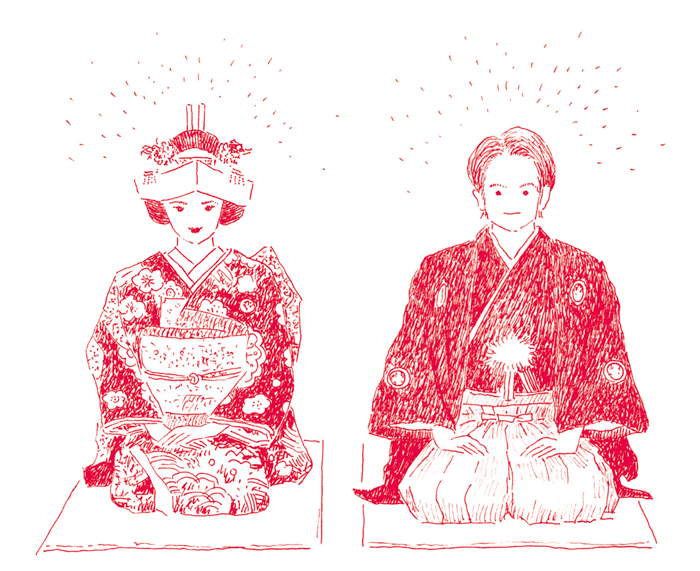

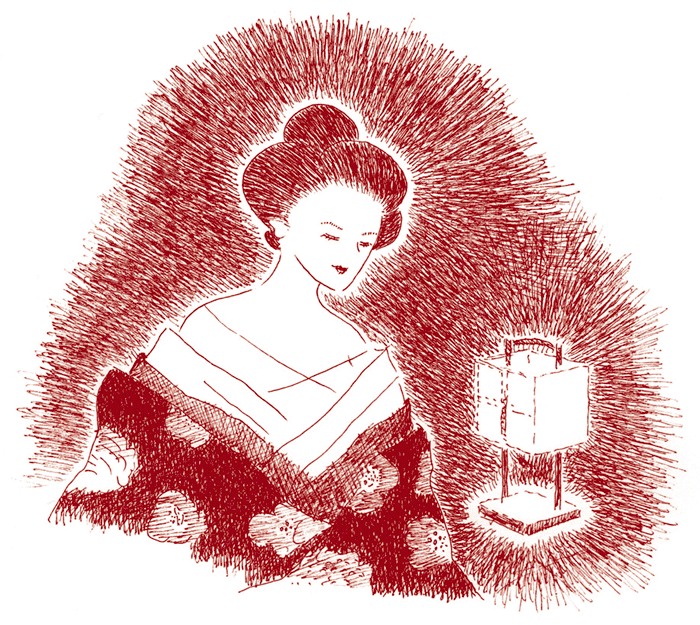

祝言は、出発が八日前に迫った一八七二年一月十六日、旧暦では大安吉日の十二月六日にとりおこなわれた。当時の習慣に従い、祝いの宴は夜だった。

西暦のクリスマスはとうに過ぎていたが、祝言の宴が催される座敷には、異人館の商人から購入したクリスマスツリーが飾られていた。ユージン・ヴァン・リードは、もう横浜にいなかったが、いつしか神風楼では、クリスマスに大きな木を飾り、そのまま旧暦の正月まで飾り続けるのが習慣になっていた。

床の間のある座敷にキラキラと輝く装飾が、和洋折衷の不思議な雰囲気を醸し出す。

仙之助は紋付き羽織袴の和装、トメは、文金高島田に結った髪に角隠しをして、黒地に深紅の梅を散らした振り袖を着た。白と赤と黒の着物を重ねて着る婚礼衣装は「三襲」と呼ばれ、江戸後期から明治、大正にかけて尊ばれた。この習慣にならい、トメは白い振り袖と赤い振り袖を重ねた上に黒地の振り袖をまとった。襟元に重ねた色が映えて、花嫁の白い顔を引き立てた。

トメは美しかった。

はっとするほど、美しかった。

仙之助は、初めて花嫁となる彼女に対して、これまで感じたことのない感情がわき上がるのを感じて当惑していた。

祝言の座敷に三三九度の御神酒を持ってあらわれたのは、粂蔵の実子である長女のテツと次女のヒサだった。振り袖姿の二人に仙之助は思わず目を見張った。

養子に入った頃には、ほんの幼子だった二人がいつのまにか年頃の少女に成長していることに驚く。普段着ではしゃいでいる時には、子どもにしか思えない二人だったが、白地に金糸銀糸をあしらった揃いの晴れ着は少女たちを格段に大人びて見せた。

粂蔵はなぜ実の娘が二人もいるのにトメを養女に迎え入れ、養子である仙之助と娶せて跡継ぎにさせたのか。自分が養子に入ったことも、トメが養女に迎え入れられたことも、当たり前のこととして深く考えてこなかったが、あらためて実の娘には、遊郭に関わらせたくないと考えた粂蔵の心の内に複雑な心境になる。

とりわけヒサは利発な少女で、仙之助も気にかけていた。

英語に興味があるらしく、数ヶ月前から居留地で外国人宣教師の女性が営む私塾に通い始めていた。向学心は旺盛だが、性格的には控えめでおとなしい。

ヒサは恥ずかしそうに微笑むと、仙之助の杯に御神酒を注ぎ入れた。

トメの杯にはテツが酒を注いだ。

三回ずつ注がれた御神酒を三回ずつ口にする。

二十歳の仙之助と四歳年上のトメは夫婦の契りを結び、神風楼の跡継ぎとして、列席者にお披露目されたのだった。

儀式が終わると、賑やかな祝宴となった。

挨拶に立った粂蔵は、いつにもまして饒舌だった。

仙之助が岩倉使節団に加わるため、これからメリケンに渡ること、今宵はその送別の宴でもあると、よどみなく話した。高島町に岩亀楼に張り合うような新しい店を建て、粂蔵は勢いついていた。仙之助の洋行を許してくれたのも、それが神風楼をさらに盛り立てる契機になると信じているからなのだろう。

仙之助は、思いがけないことを言い出す粂蔵に慌てた。

副使の伊藤博文に従者となる交渉をしたことは事実であり、岩倉使節団に後発隊がいるのも事実であり、仙之助がメリケンに渡るのも事実だが、使節団に加わるなんて出来るはずもない。大風呂敷を広げられた仙之助は、顔を赤らめてうつむいてしまった。

一方、トメは、粂蔵の挨拶に動じることもなく、悠然と笑っていた。

正真正銘、神風楼を任される立場になったことを言祝ぐような笑顔だった。

粂蔵とトメは、本当の親子のように共鳴するところがあった。

仙之助は、時々それについていけなくなることがある。

トメと粂蔵は同郷であり、開港地の横浜での商売で抜きん出ることについて、近郊の出身である自分よりも、もっと強い思い入れがあるのかもしれない。

仙之助は、宴の主役は自分であるはずなのに、祝宴を他人のことのように俯瞰しているもう一人の自分がいることに気づいていた。

夜が更けるにつれ、遊女たちが座敷に入ってきて、宴は無礼講になった。

頃合いを見はからって、新婚夫婦は退席し、奥座敷に招き入れられた。

ぼんやりと行灯がともる部屋の中央にひとつの布団が敷かれ、枕が二つおいてあった。

掛け布団は、遊女が客をとる時のものなのだろうか、派手な紅色だった。

女たちの嬌声を遠くに聞きながら、仙之助とトメは、初めて二人きりになった。

トメは、仙之助の前に座って、丁寧にお辞儀をすると、次の瞬間、恥じらうそぶりもなく、するりと黒い振り袖を脱いだ。

紅の掛け布団の上に黒い振り袖が、ふわりと落ちた。

次に重ねて着ていた赤い振り袖を脱ぎ、白い振り袖を脱いだ。畳の上に扇を広げたように脱ぎ捨てられた花嫁衣装が行灯の光に照らされて、どうにも艶めかしかった。

「あ……」

仙之助は、気持ちより先に身体が反応していることに気づいた。

花嫁姿のトメを見て、今までにない感情がわき上がるのに当惑した理由がようやくわかった。トメを愛しているのかどうか、理性としてはわからない。だが、二十歳の若い肉体がトメに反応してしまうことに、仙之助は戸惑ったのだった。

「仙之助さん……」

トメは身体をすり寄せて耳元でささやいた。

肌襦袢だけになった胸元の白い肌があらわになる。

「やっと二人きりになれましたね」

「トメ……」

何か言おうとするが、何を言ったらいいのかわからない。

トメの指先が、仙之助の固くなった身体の一部にふれた。

その瞬間、さらに固くなるのを仙之助はどうすることもできなかった。

身体が強く反応するのに、トメに話す言葉がみつからない。

「天狗のように高い異人の鼻もよろしいですが……」

指先でそっと頬をなでながら、トメはささやいた。

「仙之助さんの整ったお顔立ちが、トメは愛しくてなりません」

そう言って、仙之助の首元に熱い吐息をかけた。

「あ、あ……」

仙之助の身体に戦慄が走る。

トメにとって仙之助が初めての男でないことはあきらかだった。

初夜の交わりに至る以前、手慣れた所作でその事実ははっきりと伝わった。トメはことさらに処女をよそおうとすることもなかった。

異人の顔を引き合いに出すということは、トメが知る男は異人なのだろうか。

そうした思いを巡らせることで、さらに肉体が興奮する。

仙之助は、完全に年上の花嫁の手玉に取られていた。

トメは身体も所作も成熟していた。仙之助が初めての男ではないのはもとより、複数の経験があることを想像させた。そのことに仙之助の気持ちはしばし逡巡する。だが、次の瞬間、本能が意識の底からもたげてきてトメを強く抱きしめるのだった。

もしかして、トメは、仙之助の動揺も見透かしていて、わざと他の男のことを話すのだろうか。考えれば考えるほど、肉体の興奮は激しくなる。

仙之助の経験は、捕鯨船に乗っていた頃、各地の港で仲間たちと船員相手の店に行ったことが何回かあっただけだった。そうしたこともトメには見透かされている気がした。

トメに導かれるようにして二人は一つになった。

長い一日の終わり、二人はそのまま眠りに落ちた。

心が通い合ったという感覚はなかった。

二人きりになると、本当にもどかしいほどに話す言葉が見つからなかった。

トメが何を考えているのか。

仙之助のことをどう思っているのか。

本当は知りたいことが山ほどあるのに、潤んだ瞳に見つめられると、何を話していいのかわからなくなってしまう。

それでも、身体は確実に深く結ばれた。身体を重ねている時、深い充実感があったのも事実だった。そのことがどうにもやるせなかった。

そして、仙之助は夢を見た。

カムチャッカのペトロパブロフスク・カムチャスキーで抱いたロシア人の若い女が夢に出てきて、仙之助を床に誘う。

女は大きく胸のあいた白いドレスを着ていて、その胸元も眩しいほどに白かった。

床にはらりと、女のまとっていた白いドレスが落ちた。

仙之助は、吸い寄せられるように女のふくよかな胸に顔をうずめた。

次の瞬間、ふいに床を見ると、白いドレスは、いつの間にか白い振り袖になっていた。慌てて、女の顔を確認しようとしたところで、はっと目覚めた。

仙之助は何という夢を見たのだろうと思った。

トメとの初夜に、商売女との記憶を重ねる自分の潜在意識に仙之助は愕然とした。トメの肉体だけを自分は求めているのだろうか。

隣ですやすやと寝息を立てるトメは、化粧が落ちてもなお白い素肌が美しかった。

その顔を見ているだけで、再び身体が反応するのを仙之助は止めることができなかった。浅い眠りからの覚醒はおぼろげで、気がつくと、仙之助は、夢の続きをなぞるかのように、トメの襦袢の胸元を開けて、やわらかな胸に顔を埋めていた。

顔をあげると、障子の向こうが明るくなっている。

奥座敷にも朝の光が差し込もうとしていた。

祝言が終わると、出発は八日後に迫っていた。

捕鯨船に乗った時は、着の身着のままの旅立ちだったが、今回は外国人居留地の仕立屋に注文した洋服を用意して、せめてもの洋行らしい身なりを整えた。

今回は、捕鯨船での密航ではない。

そのことが、仙之助の気持ちを誇らしく、晴れがましいものにしていた。

だが、気がかりだったのは、旅支度は整ったのに、肝心の免状(旅券)がなかなか発給されないことだった。書類を整えて神奈川県の役所に申請しているのに、何の音沙汰もない。密航歴のある仙之助は、どうしても不安になる。ハワイにいた仙之助のことを誰かが密告し、該当する渡航書類がないことが発覚してしまったのではないか。

日を追うごとに仙之助の不安は増していった。

家族と別れを惜しむ気持ちの余裕もなく、思い悩むことが多くなった。

仙之助の心配をよそにトメは明るく、あっけらからんとしていた。

「大丈夫ですよ。岩倉様の使節団でさえ、全員の免状が整ったのは、出発の直前だったと伺っています。お役所もお忙しいのでしょう」

「そうならばいいが……」

「何がそんなにご不安なのですか」

「いや、それは……」

「密航されたことですか」

「そうだな」

「あら、やだ」

トメは、そう言うと、大きな声でからからと笑った。

「使節の副使でいらっしゃる伊藤様も密航者じゃないですか。ご存じでしょう?」

「それはそうだが」

「徳川の時代の冒険談を今さらお咎めがある訳ないですよ。仙之助さんは……、大胆なお方なようでいて、案外、心配性でいらっしゃるのですね」

「政府のお役人である伊藤様とは違うからな」

「違いませんよ。仙之助さんもメリケンで使節団に加わられるのでしょう」

「いや……」

「仙之助さんならば……、大丈夫ですよ」

トメは、仙之助の顔をじっと見つめた。

「そんなお顔をなさらずに、しばしのお別れなのですから、楽しいお話をしましょうよ」

そう言われると、一時、心配は杞憂のようにも思うのだが、免状が発給されない日が続くと、いてもたってもいられなくなる。

仙之助は、毎日のように、役所に通いつめた。

そして、ついに出発日の二日前になってしまった。

山口仙之助の免状(旅券)が発給されたのは、明治四年十二月十三日のことだった。

渡された書類は、役人が「ご印章」と呼ぶ本状と、「規則」と題された渡航先での注意事項をまとめた書状の二通だった。

仙之助は、感慨深くこれらを受け取った。いよいよ旅立ちだという実感が沸いてくる。

英語のPassportに対して、旅券という訳語が正式に使われるのは、明治十一年のことである。それまでは、旅券は一般に免状などと呼ばれ、正式にはご印章と称した。

規則には、海外に行くにあたっては覚悟を決め、身を慎み、金銭面の不始末をすることなく、日本人同士は助け合い、外国人とは諍いをおこすな、ご印章を紛失することのないように、そして、勝手に移住や改宗をするなといったことが記されていた。

キリスト教の禁教政策が廃止になるのは明治六年のことであり、仙之助が受け取った規則には、いまだ改宗が厳しく戒められていた。

事細かな注意事項は、開国まもない新生国家、日本の矜持でもあった。

役所を出た仙之助は、大急ぎで高島町に戻った。

転げるように玄関に駆け込むと、息せき切って粂蔵とトメに報告した。

「よかったな。さすがに心配したぞ」

粂蔵は安堵した笑顔で言った。

「仙之助さん、ご心配はいらないと申し上げた通りでしたでしょう。でも、よかった」

トメはいつも通りの明るさで応じた。

「ありがとうございました。これで……、これで、出発できます」

仙之助の目に思わず涙が浮かんだ。出発は二日後の十二月十五日に迫っていた。

「今夜は送別の宴だな」

「宴は祝言で充分にして頂きました」

「何を言っている、それとこれは違うだろう」

「そうですとも。祝言は仙之助さんと私と神風楼のための宴、今宵は仙之助さんのための宴です。さあ、忙しい、忙しい」

トメは、頬を紅潮させて廊下を駆けていった。

廊下を反対側からやって来たのがヒサだった。玄関での大騒ぎを聞きつけたらしかった。

「仙之助さん、ついに渡航の準備が整われたのですね」

「異国に行ってよろしいという免状をお役所で頂いてきたところだよ」

「おめでとうございます。でも、少しだけ……、ヒサはさみしいです」

「えっ?」

トメからは決して聞くことのなかった言葉を聞いて、仙之助は戸惑った。

「仙之助さんにお勉強を教わることが出来なくなってしまいます」

「そうか、そうだな。ヒサは賢いから、ひとりでも大丈夫だよ」

次の瞬間、ヒサは、仙之助に情愛を示すような表情をした。

祝言から七日目の宵、神風楼で再びの華やかな宴が催された。

仙之助は、真新しい旅立ちの洋装を身につけて、座敷の中央に座った。

宴から一日おいて、明治四年十二月十五日、ついに出発の朝を迎えた。

乗船する太平洋郵便汽船のジャパン号は、岩倉使節団が乗船したアメリカ号などと共に香港と横浜、サンフランシスコを結ぶ定期航路に就航していた。

スティアリッジの乗客は、ほとんどが香港から乗船してきている中国人の労働者たちで、上級船客のような洋服姿の仙之助ははいささか浮いていたが、捕鯨船には中国人の乗組員もいたので、とりたてて不安はなかった。仙之助は、早速、同じ年格好の若者に片言の中国語で話しかけた。

ジャパン号は、高台から見送ったアメリカ号とよく似た外輪船だった。

乗客は小舟に乗って、沖留めされた本船に乗るのも同じだった。

ようやく旅立つ立場になれたことに仙之助の胸は高鳴った。

桟橋には、粂蔵とトメ、そしてテツとヒサ、神風楼の雇い人たちが集まった。

使節団の見送りとは比べようもないが、人目を忍んで出発した捕鯨船の旅立ちを思えば、充分に晴れがましい気分だった。

「仙之助、いよいよ旅立ちだな。気をつけて行くのだぞ。富三郎にもよろしく伝えてくれ」

粂蔵の言葉に仙之助は意気揚々と答えた。

「はい。こんな立派な黒船で行くのですから何の心配もありません」

トメはいつも通りの明るさで話しかける。

「留守は私がおりますので、どうぞご安心なさって、異国の地で見聞を深めていらして下さいね。ますますご立派になってのお帰り、お待ちしております」

「ありがとう。そう言ってもらえると心強い」

トメは、仙之助の言葉を受けて、にっこりと笑った。

その表情に、別れを惜しむ湿っぽさは微塵もなく、仙之助は新婚の夫として、少し複雑な気持ちになった。祝言を境にトメは、神風楼の女将として、威厳のようなものが増した気がしていた。だが、そんなトメがいるからこそ、仙之助は心おきなく旅立てる。

仙之助の旅立ちが二度目ということもあるのだろう、誰もが遠い異国に旅立つ仙之助に過剰な惜別の念は持っていなかった。そのなかで、ただひとり、粂蔵の後ろで恥ずかしそうに佇むヒサだけが、さみしそうな表情をしていた。

「ご無事のお帰りを念じております」

「ありがとう。ヒサも達者でおれよ。手紙を書くからな」

仙之助は、ヒサにだけ手紙を書くと口をついて出た自分の言葉に驚いて、少し動揺した。

だが、考える間もなく、仙之助が小舟に乗る順番がやってきた。

桟橋が遠ざかっていく。

仙之助は見送りの者たちに向かって、いつまでも手を振り続けていた。