仙之助編 十八の一から十八の十二まで

一八七二年二月二十九日は、小雪の舞う肌寒い日だった。

岩倉使節団の一行を乗せたペンシルバニア鉄道の車両が、汽笛を鳴らしてワシントンのユニオン駅に入ってきたのは午後三時過ぎのことである。

ホームには二人の人物が出迎えに来ていた。米国政府接待掛のマイヤース将軍とアメリカ駐在少弁務使(外交官)として一年前に着任していた森有礼(もり ありのり)だった。

森は、一八六五(慶応元)年、薩摩藩の密航留学生としてイギリスに渡航した経験を持つ。長洲藩が派遣した伊藤博文ら五人からなる「長洲ファイブ」に対して、森や五代友厚(ごだいともあつ)ら十九人の若者たちは、「薩摩スチューデント」と呼ばれる。

いずれも密航の手引きをしたのは、薩長と近かった英国人貿易商のトーマス・グラバーである。伊藤と森は、ともに時期は異なるが、ロンドン大学のユニバーシティカレッジに聴講生として学んでいる。その後、薩摩藩の資金が尽きたこともあり、後見人だった英国下院議員ローレンス・オリファントの紹介で、彼が信奉する宗教家トマス・レイク・ハリスが創立した宗教共同体に参加するため、一八六七年にアメリカに渡った。明治維新の年に帰国してからは、新政府の外交の担い手となっていた。

ワシントンは、当時三十六州からなるアメリカ合衆国の首都であり、特別行政区だった。その全体を総称して「コロンビア特別区」と呼ぶ。略してワシントンDCである。

ユニオン駅は、その中心部であるナショナル・モールに位置していた。国会議事堂を中心に整備された公園がナショナル・モールである。象徴的建造物のひとつであるワシントン記念塔は、当時はまだ礎石だけであり、白亜のオベリスクは完成していなかった。

駅舎を出ると、丸いドームの偉容が天高くそびえる国会議事堂が視界に入る。

使節団の一行は、一様に感嘆の声をあげて見上げていたが、東海岸の大都会も見てきた彼らは、サンフランシスコに上陸した時のように驚く様子はなかった。

伊藤は、政治交渉の舞台に降り立ったことに武者震いを感じていた。

「長旅お疲れ様でございました」

森は、伊藤に声をかけた。

「まさか大雪で足止めされるとは思わなかったぞ」

そう言って豪快に笑った。

「知らせを聞いて案じておりました」

「だが、思案する時間ができたのは良かった」

「条約改正交渉でございますか」

「さよう。我々使節団としての姿勢と意思の統一をするのに、またとない機会となった。異国の地では思わぬ出来事があることはもう慣れておる」

「伊藤様は異国のご経験が豊富ですからな」

「何を申す。お前のほうがよほど経験は長かろう。頼りにしておるぞ」

伊藤は再び豪快に笑って、森の背中を叩いた。

首都ワシントンで岩倉使節団の宿舎となったのは、アーリントン・ホテルだった。一八六八年創業の最も格式あるホテルで、ホワイトハウスにも近い好立地だった。

サンフランシスコのような市民総出の熱狂はなかったが、数日後に迫った大統領の謁見に団員たちの気持ちは浮き立っていた。

第十八代大統領ユリシーズ・C・グラントは、南北戦争を勝利に導いた北軍の将軍であり、終戦まもない一八六九年に大統領に就任していた。

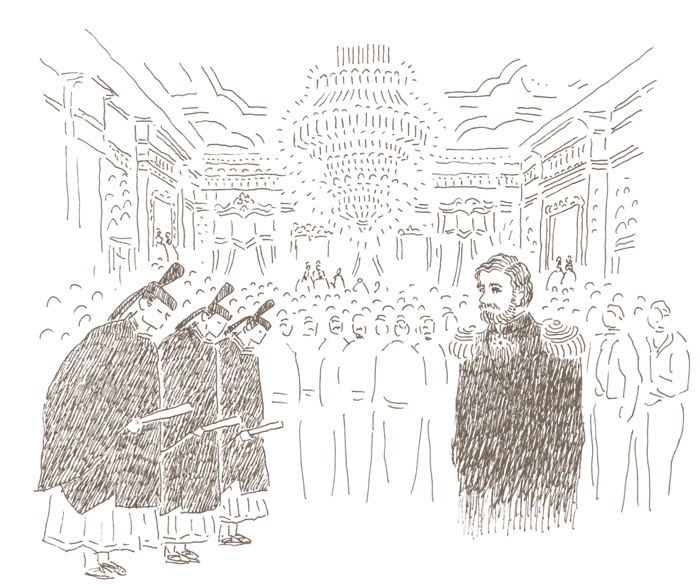

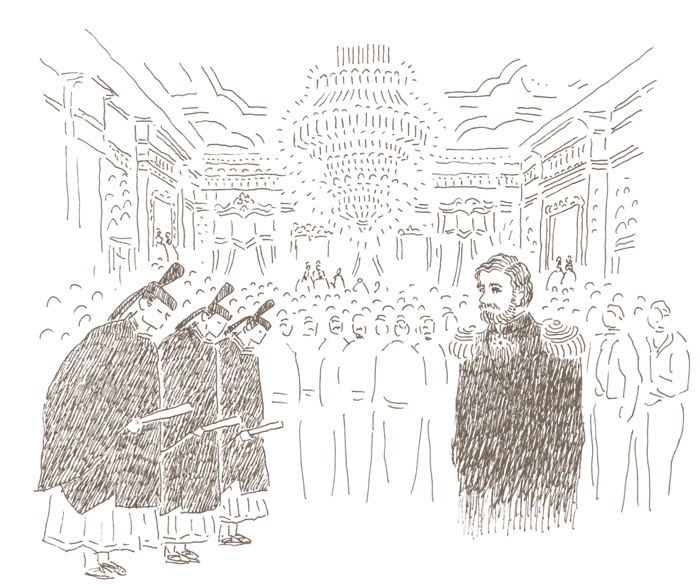

大統領謁見は、使節団にとって第一の目的である主要国への挨拶回りという意味において、初めての重要な任務だった。正使の岩倉具視もシカゴ以降、洋装にあらためていたが、謁見では団員全員が和式の正装で臨むことになった。すなわち、大使副使は公家の正装である衣冠束帯、書記官たちは武家の正装の直垂(ひたたれ)である。その後の饗宴では、全員が洋礼装のディナージャケットを着用することに決めた。

伊藤博文だけは、もうひとつの目的に目が向いていた。不平等条約の改正である。

出発時は、本格的な交渉を想定していなかったものの、開化論者であった伊藤は、交渉の進展を常に心に秘めていた。各地での厚遇と、大雪で足止めされた際、使節団の総意をまとめた文書を起草したことで、思いは強くなっていた。

自分と同じ幕末の密航留学生であり、海外事情に長けた森有礼の意気軒昂な表情を見て、伊藤はあらためて心に炎が点るのを感じていた。

伊藤は連日、森を宿舎のアーリントン・ホテルに呼んで打ち合わせを重ねた。謁見や饗宴といった儀礼的な接遇だけでなく、条約改正交渉のための実務的な会合の設定を森に依頼したのである。幸い、率直な性格と積極性が評価された森は、着任早々から有能な外交官として認められていた。とりわけグラント政権の最長老であるハミルトン・フィッシュ国務長官に気に入られていた。

ホワイトハウスでの大統領謁見は、一八七二年三月四日の十二時から行われた。

シャンデリアの輝く壮麗なホールに和装の使節団が並ぶ姿は、当地の新聞にも挿画入りで大きく報じられた。ワシントンでも少なからず日本の使節団は話題になった。

歓迎晩餐会は、一週間余りあけて、同じくホワイトハウスで三月十二日に開催されることになり、二日後の十四日に返礼の晩餐会を宿舎のアーリントン・ホテルで催すことになった。

フィッシュ国務長官との会合日程は、歓迎晩餐会の前日に決まった。

条約改正交渉を先導したのは伊藤と森だった。正使の岩倉具視も副使の木戸孝允、大久保利通も外交には疎かった。若く外国経験豊富な二人が言うのであれば、よかろうということになった。国内にいたら、また状況も違っていたのかもしれない。だが、各地での熱狂的な歓迎ぶりは、彼らの気持ちを押すのに充分なものがあった。

フィッシュ国務長官も、条約改正交渉の申し出を受け入れた。

副使の最年少で三一歳の伊藤と二五歳の森は、幕末以来の懸案である不平等条約の改正という重大任務に高揚していた。

伊藤博文と森有礼は、緊張した面持ちでフィッシュ国務長官との初めての折衝に臨んだ。親子以上に年の離れた極東の小国の若者を国務長官は、丁重に笑顔で迎え入れた。縮れ毛の顎髭をたくわえた温厚な紳士だった。

「先日は皆さま方をホワイトハウスにお迎えできて光栄でした。威厳ある服装に大統領もいたく感服しておられました」

「お褒めにあずかり光栄に存じます」

「さて、交渉に入る前に、あらためて伺うまでもないことではありますが、天皇の委任状はお持ちでしょうな」

伊藤の表情が変わったのを森は心配そうに見つめていた。

「いや、私どもは、天皇から委任された特命全権大使の使節団です。委任状など、なくとも我が国を代表する立場にあります。交渉に何ら問題はございません」

「それは困りましたな。交渉は国家間の重要な決めごとです。委任状がなければ、新しい条約の調印ができないではありませんか」

アメリカ側は、この時、翌年の大統領選挙を控え、他国に先んじて日本と改正条約を結ぶことで、選挙に有利な得点としたい目論見があった。

伊藤と森は顔を見合わせた。日本側にとっては、想定しない展開であった。

「改正条約の……調印ですか」

「貴国もそれをお望みでしょう」

フィッシュ国務長官は、温厚な表情を崩さずに、しかし毅然と、委任状無しの交渉は一切受け付けてくれなかった。一方で、条約改正の千載一遇の機会とも言えた。このまま、委任状がないからと引き下がるのは惜しい。

宿舎に戻った伊藤は、ことの顛末を正使副使の面々に告げた。条約改正を何としてでも成し遂げたいという伊藤の意見は、国内であったなら退けられていたかもしれない。しかし、使節団の一行には、グラント大統領との華々しい謁見の余韻が残っていた。しばし重い沈黙が流れた後、岩倉具視が口を開いた。

「委任状を、取りに帰るしかないだろう」

「誰か書記官を派遣するか、いや……」

伊藤は、対峙する意見も多い留守政府に委任状を出させるのが簡単なことではないことに気がついて、言葉がつなげなくなった。

「仕方あるまい、私が、参ろう」

伊藤に続いて、木戸孝允も声をあげた。

こうして前代未聞の副使二名の緊急帰国が決定になった。

一度の航海であっても水杯を交わすような時代のことである。一度帰国して再び太平洋を渡ることの途方もなさは想像を絶した。それでも伊藤は、千載一遇の機会を生かすには他に方法はないと覚悟を決めたのだった。

仙之助と富三郎を乗せた大陸横断鉄道は、岩倉使節団の後を追うようにシエラネバダ山脈に向かった。機関車を増結した汽車は、そそり立つ山腹を蛇行するように走行し、トンネルやスノーシェッド(雪崩除け)をくぐり抜けて、最高地点のサミット駅に到着した。

使節団を足止めした大雪は一段落していたが、標高二一〇〇mの高地にある駅はなおも深い雪に包まれ、駅に降り立つと、身を切るような寒さだった。

神奈川生まれの仙之助にとっては、初めて見る雪景色だった。捕鯨船でカムチャッカを航海したことはあるが、季節は夏だった。仙台藩出身の富三郎はまだ雪には慣れていたが、温暖な土地の暮らしが長く、仙之助同様、久しぶりの寒さに震えあがっていた。

一等車の乗客たちは駅舎の食堂に入っていく。三等車の乗客にも食堂の入り口で得体の知れない具材を煮込んだスープが販売された。湯気のあがる椀を抱えて人心地ついた。

温かい食事が人の心を和ませたのか、いかつい労働者ふうの男が話しかけてきた。

「お前さんたちは、中国人かい?」

「いえ、日本人です」

男は、耳慣れない国名にぽかんとしていた。アジア人といえば、大陸横断鉄道の工事労働者など、移民として大量に流れ込んできた中国人しかいなかった時代のことである。

「三等車に不似合いないい身なりをしているから、どんな素性なのかと思っていたよ。どこまで行くんだい」

「ワシントンです」

「こりゃ驚いた。行き先も俺たちとは偉い違いだ」

「どちらまで行くのですか」

「ネブラスカのオマハで降りて、そこからテキサスをめざす」

「テキサス?」

「牛で一儲けしようと思っているのさ。もう金鉱の時代じゃない」

好奇心の強い仙之助は、身を乗り出してきた。

「牛で一儲けとはどういうことですか」

「テキサスには、野生の牛がいくらでもいるらしい。そいつらを捕まえて、鉄道駅まで連れていけば、大金になるという訳さ。ちっぽけな砂金を探すより、でっかい牛を捕まえるほうがいいと思わないか」

ゴールドラッシュが終わった一八七〇年代のアメリカで一攫千金の夢をかなえられるものが牛だった。牛を鉄道駅まで連れて行くことをロングドライブと呼んだ。牛に投資すると、どれだけ儲けられるかといった話が新聞を賑わせていた。いわゆる「牛のロングドライブ」の時代である。背景には大陸横断鉄道の開通があった。東海岸で肉牛の需要が高まったこともあり、テキサスの牛は、東海岸では十倍の高値がついたという。牛が野生で元手がかからなければ、まさにボロ儲けとなる。鉄道駅の周辺は大金を手にした男たちで沸き返った。それこそが西部劇に描かれるカウボーイだったのである。

大陸横断鉄道は、最高地点のサミット駅でラッセル車を連結すると下りに転じた。

まもなく日が暮れ、汽車は暗夜を疾走した。夜が明けると、窓の外には平原が広がってきた。もう雪はない。枯れ草ばかりが生えている荒野に竪穴式の住居が点在していた。

マックスと名乗る労働者ふうの男は、好奇心に溢れた仙之助がいたく気に入ったようで、サミット駅からは隣の座席にきて何かと話しかけてきた。仙之助も興味津々にいろいろな質問をする。窓の外の風景と共にアメリカという広大な国土の実像が目の前にどんどんと開けていくようで、心が躍った。

「あの住居には人が住んでいるのですか」

「ああ、インディアンの住居だ」

「インディアンというのは?」

「この土地に古くから住んでいる野蛮な奴らだ」

住居から出てきた人々の顔が自分たちとよく似たアジア系であることに、仙之助は言葉を失った。

「アメリカ大陸はもともと彼らの土地だったのですか」

「さあな。テキサスのロングドライブもそうだが、奴らの妨害をどうかわすかが重要なんだ。だから、俺たちは銃で武装する」

マックスの言葉に仙之助は複雑な気持ちになった。インディアンと呼ばれる人々が侵入者を妨害するのは、自分の土地を自衛するためではないかと思ったからだ。コロンブスがアメリカ大陸に来たとき、インドと思い込んでいたことから、当時のアメリカでは先住民をインディアンと呼んでいた。

「あなたも銃を持っているのですか」

「もちろんだとも。西部開拓者に銃は必需品だよ」

そう言って、荷物の中に入っているライフル銃を見せてくれた。

一八六六年に製造開始されたウィンチェスターライフルだった。馬や幌馬車に乗ったまま連射が可能だったことから保安官のみならず民間人にも人気が高かった。西部開拓時代を象徴する銃とも言われる。

仙之助は、目を丸くしてライフル銃に見入った。

岩倉使節団の後を追いかけることだけを考えて海を渡ってきたが、アメリカ大陸には、太平洋とは、全く違う世界があることを知って驚愕した。世界はなんと広いのだろう。

「俺の親父は、カリフォルニアで金を一山当てることを夢見ていた。だが、夢かなわずに死んじまった。俺も金鉱を掘り当てる夢をさんざ見たさ。だがな、この大陸横断鉄道ができて、時代は変わったんだ。俺はカウボーイになって一発当てる」

「カウボーイ?」

「俺のような牛を扱う勇者のことだよ」

マックスは自信満々の表情で笑った。

大陸横断鉄道は、ソルトレイクシティを経てネブラスカのオマハに到着した。

酷寒の山岳から荒野を進むルートだが、三等車であっても窓には二重ガラスが入っており、ストーブが焚かれていたので、思いのほか快適な旅だった。

「じゃあな、道中気をつけて行けよ」

マックスは、陽気に手をあげて言うと、仙之助の背中をポンポンと叩いた。

「そちらこそ気をつけて。カウボーイの幸運を祈ります」

「ハハハハ、ありがとよ」

オマハを過ぎると車窓の風景が変わった。

手つかずの荒野が人の手が入った土地に変化してゆく印象だろうか。木立の間に瀟洒な白壁の家が見える。馬車が行き交う様子も見える。牛を放牧する牧場も見える。

マックスが向かったテキサスは、この鉄道の沿線からは遠いようだが、この国ではよほど牛が重要なものらしい。仙之助は、横浜でも異人たちが牛肉と牛乳を手に入れるために躍起になっていたことを思い出した。

「そうか、牛か」

独り言のように仙之助がつぶやいたのに、富三郎が答えた。

「仙之助さんは、牛の話がよほど気になっておられるようですね」

「今は牛の時代だと言われるとね、やはり気になるよ」

「捕鯨船でクジラを追いかけた仙之助さんであれば、カウボーイとやらになってもおかしくはないですが。とはいえ、まずは岩倉使節団ですよ」

「もちろんだとも」

まもなく車窓の風景は、一面のトウモロコシ畑になった。

ミシシッピ川からミズーリ川に沿った地域は湿地帯でトウモロコシの栽培に適していた。トウモロコシは先住民の主食であり、西部開拓者たちの食糧でもあった。

ミシシッピ川にかかった長い橋を渡ると、まもなくシカゴに到着する。

シカゴは前年の一八七一年に大火があった。人々がグレート・セントラル・ステーションと呼ぶ中央駅も被害はあったが、駅舎はそのまま使われていた。

仙之助も富三郎も初めて見る東海岸の大都会に目を奪われた。ここで、また多くの人たちが下車し、三等車にも新しい顔が乗車してきた。

その時、プラットフォームをぼんやり眺めていた仙之助が大きな声をあげた。

「おい富三郎、あれ、あれを見ろよ」

指さした先に一等車の乗客らしい一団がいた。誰もが整った身なりをしていたが、周囲の人たちより背丈がひとまわり小柄なのが目を引いた。一行の中には西洋人の貴婦人もいて、隣に洋装の少女たちがいる。ひときわ幼いひとりがこちらを振り向いた。少女はアジア人だった。

「あの一行は岩倉使節団じゃないのか」

岩倉使節団と思われる一行は、仙之助と富三郎が乗る三等車の前方方向に連結された一等車の方向に消えていった。まさかの展開に二人は顔を見合わせた。

一等車の車両に駆け込みたい衝動にかられたが、三等車と行き来は出来ない。

呆然としている二人の耳元に、突然、日本語が聞こえてきた。

英語ではない。どこか見知らぬ国の言葉かとも思ったが、そうではない。

振り返ってみると、和服姿の日本人の一団だった。小さな子どももいる。だが、先ほどプラットフォームで見かけた貴婦人に引率された洋装の少女たちとは様子が違う。いったい彼らは何者なのだろう。

仙之助と富三郎を見た彼らもまた、驚いた表情でぽかんとしている。二人は言葉を発した訳ではなかったが、服装などから中国人ではないと直感しているようだった。

意を決した仙之助が口を開いた。

「もしや、日本のお方でいらっしゃいますか」

年長者とおぼしき男が答えた。

「こりゃあ、驚いた。こんなところで、またもや、日本人に会うとはねえ」

「またもやと言いますと……」

「お偉方のご一行ですよ。つい先ほど、駅の構内でお目にかかりやした」

「私どもも車窓からお姿を拝見しました。何か話をされましたか」

「めっそうもない。うちらのような軽業師とは身分が違いまさあ。土下座こそしませんでしたが、お通りになる間、ずっとお辞儀をしておりました」

男の隣にいた年かさの女が口を開いた。

「しかし、こんな奇遇なことがあるかねえ。お前さんたち、どちらまで行きなさる?」

「私どもはワシントンまで参ります」

「これまた驚いた。私らも次の興業はワシントンでさあ」

「本当に奇遇ですね」

「ワシントンにはどのような御用向きで?」

仙之助と富三郎は顔を見合わせた。岩倉使節団を追いかけることしか考えていなかった彼らは、そう問われると返事に窮してしまった。富三郎は、しばし間をおいて答えた。

「私どもは商人です。新しい商売を探しにきました」

「ほお、なるほど。ならばパリッとした身なりが必要ですな」

「ですが、旅費は倹約しておりまして。ところで、皆さま方は?」

彼らはお互いに目を見合わせると、英語で決め口上を言った。

「Ladies and Gentlemen, We are Royal EDO Troupe(紳士、淑女の皆さま、私どもはロイヤル江戸劇団でございます)」

すると、他の乗客たちも振り向いて一斉に拍手が沸き起こった。口笛を吹いてヤジを飛ばすものもいる。車内は、瞬く間のうちにロイヤル江戸劇団の陽気さに包まれた。

幕末から明治期にかけて、いち早く海を渡った日本人で数が多かったのが軽業師や曲芸団だった。開国にともない、一八六六年に正式に旅券発給が始まった時も、第一号は墨田川浪五郎という曲芸団の一員だったと記録に残っている。

たとえば、幕末期に海外で活躍した軽業師で歴史に名を残しているのは、早竹虎吉である。

京都生まれで、関西で評判を博した後、幕末の一八五七(安政四)年に江戸にやって来て両国で興行を始めるやいなや、たちまち人気を博した。歌舞伎仕立ての衣装をまとい、独楽や手品の手法を取り入れた豪快な舞台は、興行のみならず、曲芸の様子を描いた錦絵も大人気となった。虎吉が得意としたのは、長い竿を用いた曲芸だった。

その人気をもって、一八六七(慶応三)年、虎吉は三〇人ほどの団員と共に横浜からサンフランシスコに渡り、全米各地を興行したのである。

仙之助たちが遭遇したロイヤル江戸劇団は、運動神経の巧みなメンバーが揃っていた。その能力を見込まれたのだろう、巡業中のアメリカで野球の手ほどきを受けた。

そしてワシントンに滞在中、運命の巡り合わせで、大リーグの前身にあたるナショナル・アソシエーション所属の地元球団オリンピックスと対戦することになる。

当時のアメリカは、野球の黎明期だった。スポーツとしての野球のルールが確立されたのは一八四五年のことであり、それに則って、翌年、ニューヨークのマンハッタンで開催されたのが、野球の事始めとされる。こうして北部で始まった野球は、南北戦争で南部にも広まり、国民的スポーツになっていった。

一八七二年二月二十九日、岩倉使節団だけでなく、ロイヤル江戸劇団、そして仙之助と富三郎、さまざまな背景を持った日本人たちは、期待と希望を持って、小雪舞うワシントンのユニオン駅に降り立ったのだった。

下車は一等車の乗客が優先だった。日本からの賓客が到着と言うことで、二等車と三等車の乗客は、しばし車内に留め置かれた。

せっかくの幸運を逃さないために、できれば駅舎内で岩倉使節団に声をかけたいと、仙之助と富三郎は、居てもたってもいられない気持ちでうずうずしていた。だが、いよいよ下車の段になって、ロイヤル江戸劇団の連中が、演目に使う太鼓が見当たらないと大騒ぎを始めた。二等車から興行主がやってきて、三等車の乗客を疑い始めた。一刻も早く下車したい乗客たちが、あらぬ嫌疑までかけられて苛立ったのは言うまでもない。車内は一触即発の状況になった。

興行主は仙之助と富三郎にも疑いを向けたが、それは年長の男が取りなしてくれた。

結局、太鼓は、持ち主がいつもと違う荷物の中に押し込んでいたことがわかって一件落着となったが、大騒ぎのせいで、ロイヤル江戸劇団とも後味の悪い別れとなった。

ようやくユニオン駅に降り立つと、すでに駅舎内に一等車の乗客はいなかった。

岩倉使節団の一行は、馬車で出発した後だった。

仙之助と富三郎は、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。

駅舎を出ると、目の前に国会議事堂の偉容がそびえていた。

午後四時近く、だいぶ日が長くなってきたとはいえ、小雪混じりの天候で、あたりはもう薄暗くなっている。それでも、白亜のドームの美しさは圧倒的で、仙之助と富三郎は、この先の不安も忘れて、しばし言葉もなく見上げていた。

「ついに来てしまいましたね」

沈黙を破って富三郎は、仙之助に話しかけた。

「夢でも見ているような気がする」

「でも……、千載一遇の機会を逃してしまいました」

「大丈夫ですよ。このワシントンに岩倉使節団がいるのは事実なのだから、日が暮れる前に、泊まるところを見つけましょう。この寒さで野宿などしたら凍えてしまう」

「そうですね」

二人は駅員に聞いた手頃な値段の宿があるという界隈をめざした。寝台だけがおかれた粗末な部屋に落ち着つくと、仙之助は思いついたように富三郎に聞いた。

「そういえば、サンフランシスコでは、どうやって岩倉使節団の方々に会ったのか教えてほしい。慌ただしい旅立ちで肝心なところを聞いていなかった」

「あの時は、街中が岩倉使節団を迎えてお祭りのような状態で、当たり前のように岩倉様が宿舎のバルコニーに出てくるのを見に行ったのです。噂でそれとなくわかったというか」

「あのグランドホテルか。街一番のホテルだと言っていた」

「そうです」

「それだよ。富三郎、ワシントンで一番のホテルを探せばいい」

「その後、従者の山口林之助さんと偶然会ったのも、グランドホテルの前でした」

「そうだろう。ホテルの前にいれば、必ず岩倉使節団と会う機会がある」

翌朝、仙之助は思いついて、昨日、降り立ったユニオン駅にもう一度行ってみることにした。あらゆる人が降り立つ駅であれば、街一番のホテルもわかるに違いない。

駅舎の構内をうろうろしていると、見覚えのある駅員に出くわした。

「昨日はありがとうございました。おかげさまで助かりました。ところで、つかぬことを伺いますが、ワシントンで一番のホテルはどこですか」

「おいおい、どうしたのだ。一晩で大金を儲けたのか」

「いや、そういう訳ではありませんが」

「お前さん、もしかして、昨日、到着したお偉方の国の出身なのかい」

「はい、そうです」

「なるほど。ワシントンにやってくるお国を代表する方々が泊まるのは、アーリントンホテルというところだ。昨日の方々もそちらにお泊まりのはずだよ」

「アーリントンホテル、アーリントンホテルですね」

仙之助は、何度も繰り返して、記憶に刷り込んだ。

岩倉使節団の一行が投宿していると思われるアーリントンホテルは、バーモンド通りに面して建つ、見上げるような建物だった。場所はほどなくわかったが、サンフランシスコの時のようなお祭り騒ぎがある訳ではない。ここで待っていて、本当に一行と会えるのだろうか。仙之助と富三郎は、戸惑ったような面持ちで顔を見合わせた。

サンフランシスコと違い、春浅いワシントンは寒さも厳しかった。

二人は界隈をしばらく行ったり来たりし、どうしたものか、再び顔を見合わせた瞬間のことだった。前方から馬車が見えてきた。後ろには、何台もの馬車が連なっている。

「あっ……」

「あれはもしや」

先頭の馬車がアーリントンホテルの前に停まった。

目の前で馬車を降りた人物は、神風楼で見覚えのある顔だった。

仙之助は興奮で頬が熱くなるのを感じていた。

「伊藤様……」

伊藤博文に間違いなかった。

だが、仙之助の体は凍り付いたようになって、声をあげることもできなくなった。目の前にいる伊藤博文は、確かに本人なのだが、神風楼で遊女に戯れ言を言う伊藤とは全く違う表情をしていた。国を動かす人物の威厳とでも言ったらいいのだろうか。自分が知っているのは、この人の裏の顔なのだと仙之助は思った。

そもそも相手が自分のことを覚えているかどうかもわからない。いや、万が一覚えていたとしても、ここで遊郭の倅と名乗ることは憚られる気がして、気弱な気持ちがもたげてくる。不審者と思われるだけなのではないか。

「仙之助さん」

富三郎が促すように声をかけた。

「あ、ああ」

その時には、もう伊藤はアーリントンホテルの玄関に消えていた。

「仙之助さん」

富三郎が再び声をかけた。

仙之助は大きくため息をついた後、小さな声でつぶやいた。

「また、せっかくの機会を逃してしまった。そのために大陸横断してきたのに」

「声をかけられるのを躊躇ったお気持ちはわかります。でも、千載一遇の機会を逃す訳には……。使節団は確かにここにおられるのですから」

「わかっている」

仙之助は、この先、自分は何をしたいのだろうと自問自答した。伊藤の従者になれたとして、それで何をしたいのだろう。遊郭の倅であることの躊躇以上に、眼光鋭い伊藤の顔を見て、相手を納得させるだけの目的を持たないことに気づいたのだった。

富三郎の提案は、いきなり伊藤に直談判するのではなく、まずはサンフランシスコで顔なじみになった従者たちと再会して、面会の機会を伺うことだった。

仙之助と富三郎は、翌日から日に何度か、アーリントンホテルの前に来ては、散歩をしているふうを装って界隈を行き来した。

ホテルの玄関から何度となく同胞らしい容貌の者が出てくるのに出くわしたが、富三郎が親しくなったという人物ではなかった。

数日が過ぎた朝のこと、年若い三人組が出てきたのを富三郎は見逃さなかった。

従者の山口林之助、佐々木兵三、坂井秀之丞だった。

「林之助さん」

富三郎は駆け寄って声をかけた。

「これは、これは。富三郎さんではないですか。サンフランシスコでは大変お世話になりました。大陸横断鉄道でいらしたのですよね。大雪で難儀されませんでしたか」

「幸い我々が乗車した時には雪は峠を越えておりました」

「それはよかった。我々は塩の湖とかいう田舎町で足止めされて大変な目に遭いました。あれ、そちらにおられるのはもしや……」

「はい。横浜でお目にかかりました、山口仙之助です」

「ついにお目にかかれましたね。山口林之助です」

仙之助と林之助は、手を取り合って再会を喜んだ。

富三郎は早速、使節団の動向の探りを入れた。

「皆さま、お忙しくされているのでしょうか」

「昨日、一大行事が無事終わったところです」

「一大行事とは?」

「グラント大統領との謁見でございます。今日の新聞にも報じられております」

佐々木兵三がその紙面を見せてくれた。着物姿の代表団が大統領と謁見する錦絵が大きく掲げられていて、仙之助と富三郎は食い入るように見入った。

「おおお、これは。晴れがましいことですね。使節団の方々も一安心でしょう」

「いや、これから条約改正の交渉が始まるので、むしろ緊張感が高まっている様子にございます。我々としても、気を遣うといいますか……」

「そうですか」

仙之助と富三郎は顔を見合わせた。伊藤との面会を依頼できる状況ではないようだ。意気消沈していると、突然、林太郎が思わぬ提言をした。

「こうして再会したのもご縁です。我々と一緒に写真を撮りませんか」

「えっ?お忙しいのではないですか」

「我々のような下っ端は、条約改正の下準備には関係ありませんから」

林太郎は、そう言って笑った。

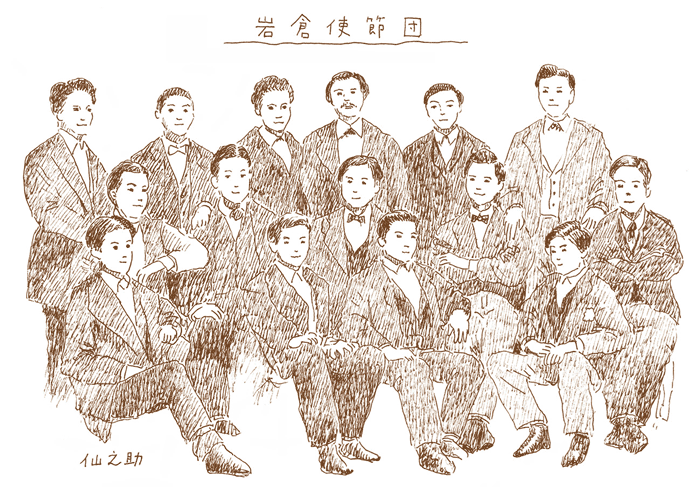

日をあらためて、仙之助と富三郎が山口林太郎に教えられた番地を尋ねると、立派な構えの写真館で、岩倉使節団の一行が集まっていた。いずれも従者と留学生たちとのことだった。仙之助と同年配くらいの若者もいれば、年かさの者もいる。子どもと呼んでも差し支えないような少年もいた。仙之助は捕鯨船に乗った遠い日のことを思い出していた。

林之助が仙之助と富三郎を紹介した。

「サンフランシスコでお世話になった同胞のお二人です。こちらで再会したのも何かのご縁と思い、お誘いしました」

もともと写真撮影の予定はあり、そこに二人を誘ったものらしい。

富三郎と仙之助は、自分たちの素性を詮索されることを恐れたが、そのようなことを問いただす者はいなかった。誰もが記念写真を撮ることに高揚して親しげに話しかけてくる。

富三郎はおずおずと最後列に立った。

仙之助は林太郎に誘われて、最前列の端に座った。

最初は戸惑っていた仙之助だったが、彼らと並ぶと、使節団の一員になったような錯覚に襲われるのだった。副使の従者の定員が多かったなら、伊藤博文が自分を従者に指名した気まぐれもあったかもしれない。

写真師が声をかける。

「Gentlemen, Are you ready?(紳士方、準備はよろしいか)」

最前列で写真機に向かうと、仙之助は、先ほどまでの戸惑った気持ちが不思議と落ち着き、自信に満ちあふれた表情になっている自分に気づいた。撮影の瞬間、岩倉使節団の一員になった幻想の中にいた。

数日後、出来上がった写真の受け取りに出向いた際、仙之助は、再び林之助と会った。そして、思いもかけない言葉を聞いたのである。

「伊藤様がお目にかかるとおっしゃっています」

「えっ?今何と」

「伊藤様が、仙之助さんにお目にかかるとおっしゃっているのですよ」

「本当ですか。私のことは何と……」

「語学に長けた在米の若者が伊藤様の従者になることを望んでいると」

「私の名前もお伝えくださったのですか」

「はい」

伊藤博文は、自分のことを覚えていて面会を承諾したのだろうか、それとも単に在米の若者と聞いて興味を持ったのだろうか。条約交渉が暗礁に乗り上げ、難儀しているとも聞いていた。そのような状況で、なぜ伊藤は自分と会ってくれるのだろう。さらなる従者を必要とする特別な事情があるのだろうか。

「明日の朝、アーリントンホテルにおいでください」

仙之助は、まさかの展開に心臓の鼓動が高鳴るのを感じていた。