仙之助編 二十一の一から二十一の十二まで

カウボーイのジョーイはテキサスに向けて一刻も早く出発したくてうずうずしていた。

サワードゥのジムがブルズ・ヘッド・サルーンの切り盛りを任されていることが出発のさまたげだったが、主人のベン・トンプソンのやる気のなさに好機を感じていた。牛の季節が来たというのに、テキサス牛の出入りが禁止されたアビリーンには牛もカウボーイも姿を見せず、鉄道の延伸によってウィチタとダッジシティが新たな「牛の町」になると巷の噂になっていたのだから当然のことだった。

このところ、ベン・トンプソンは頻繁にブルズ・ヘッド・サルーンにやって来ては、カウンターでウイスキーをあおって愚痴をこぼす。

「フィルの事件で、アビリーンはケチがついちまったな」

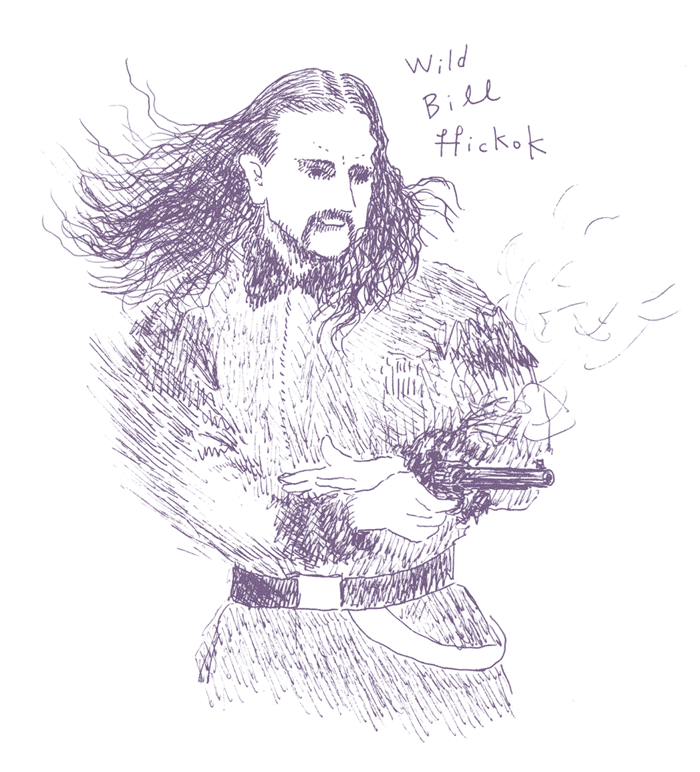

いつも話題は、ブルズ・ヘッド・サルーンを開業したフィル・コーが射殺された事件にいきつく。事件のきっかけは、フィル・コーがサルーンの壁にペニスを勃起させた雄牛の絵を描いて住民を怒らせたことだったという。そこにやってきたのがアビリーンの保安官をしていたワイルド・ビル・ヒコックだった。

血気盛んなカウボーイたちの乱闘騒ぎが絶えない「牛の町」では、町の安全を維持するため、腕利きのガンマンを保安官として雇っていた。

西部開拓時代には、数多の保安官が活躍したが、アビリーンの二代目保安官であったワイルド・ヒル・ヒコックは、後世に名を残す有名な保安官のひとりだった。早撃ちの名手として知られ、彼が睨みをきかすアビリーンに無法者は近寄らなくなった。

ワイルド・ビルは、卑猥な雄牛の絵を直ちに消さなければサルーンを焼き払うと忠告して、絵を消すためのペンキ職人を連れてきた。フィルは自分の店に勝手な振る舞いをするワイルド・ビルに激怒した。

店の外で取っ組み合いの喧嘩になった後、立ち去ろうとしたワイルド・ビルの背中に向かってフィルが発砲した。だが、二発とも弾は外れた。

その瞬間、それまで銃を持ち出すことのなかったワイルド・ビルが本気になった。そうなったら、早撃ちの名手に適う訳はなかった。フィルは撃たれて重傷を負い、数日後に息絶えたのだった。

「早撃ちのワイルド・ビルにかなう訳はないのに、馬鹿な奴さ」

ベンはいつもそう言ってため息をつく。

「そもそもあの事件が、牛のロングドライブで儲けている連中への怒りを焚きつけることになって、テキサス牛の立ち入り禁止にまでなっちまった」

そう言って、ベンが見上げた壁には、よく見ると雄牛らしき絵の残骸があった。問題の部分には、ワイルド・ビルの呼んだ職人が塗ったペンキ跡があって、何が描いてあるのかよくわからないが、それがアビリーンの衰退を招いた元凶らしかった。

「畜生、こいつのせいだ」

ベンはいつも最後には、雄牛の絵の残骸が残った壁に向かって悪態をつく。

ある日のこと、ついにサワードゥのジムはブルズ・ヘッド・サルーンの主人、ベン・トンプソンに暇をもらいたいと切り出した。テキサスに行きたいという申し出を黙って聞いていたベンはぽつんと言った。

「そりゃあそうだよな。ここにいたって仕方ないよな」

「困っている時に世話になっておいて、すみません」

ジムは殊勝に頭を下げた。

「ふん、好きにしやがれ」

そう言うと、アビリーンの衰退のきっかけになった雄牛の絵にグラスを投げつけた。

酔っ払うと、そこらにあるものを投げつけるのはいつものことで、いつしか仙之助がその片付けをするのがならいになっていた。

店を開けていてもたいした儲けにはならないことに見切りをつけたようだった。

早速、ジョーイとジムはテキサスに出発する準備を始めた。勝手のわからない仙之助と富三郎には、二人に言われるままに手伝いをした。

ジョーイはどこからか、もう一頭の馬を調達してきた。

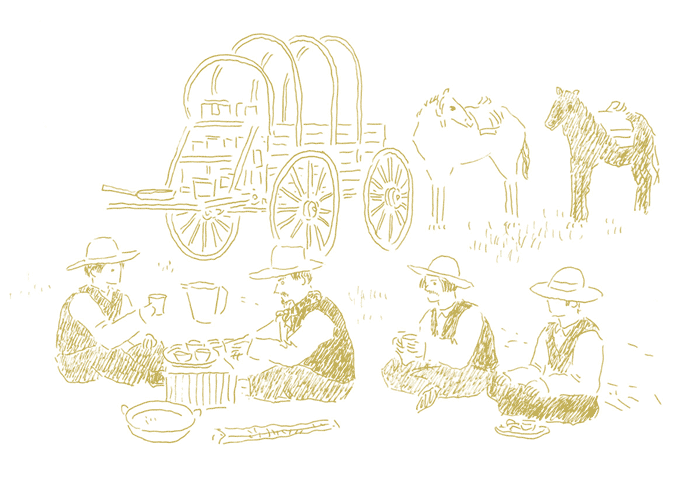

ジムは、チャックワゴンに食料を準備するのに余念がなかった。牛のロングドライブでは、酒の携帯が禁止されていたが、このテキサス行きは誰に雇われてするものでもない。稲妻と名づけた自慢のウイスキーを引き出しの中にしのばせた。

牛のロングドライブでは、当然ながら牛を連れて旅をする。牛は商品であるから、もちろん大切に扱うが、長い旅の途中で怪我をして動けなくなるものもあった。そうした牛は処分して解体し、カウボーイたちの食料になった。牛が同行しない今回の旅では新鮮な肉の入手は望めない。ジムは豆と塩漬けの豚肉と干し肉を余分に用意した。

もうひとつ、忘れてならないのがコーヒーだった。

カウボーイたちは食事のたびに、夜の見張りの時に、必ずコーヒーを飲んだ。好まれたのは強めのブラックコーヒーだ。チャックワゴン近くでおこした炭火の上にはいつもポットにコーヒーが準備されていた。強めに煎った美味いコーヒー豆を用意することも料理人の腕とみなされた。ジムはコーヒーの準備にも余念がなかった。

食料品の準備が終わると、ジムはブルズ・ヘッド・サルーンの部屋においていた身の回り品をチャックワゴンの荷台に積み込んだ。もっとも右半身の不自由な彼は、指示をするだけで、もっぱら荷物を運ぶのは仙之助だった。

「ジョンセン、お前がいてくれて助かったぞ」

ジムはそう言って、仙之助の肩を叩いた。

ジョーイが連れてきた新しい馬に富三郎は「イチ」と名前をつけた。元気の良い若い馬を見ていると、元年者の最年少だった石村市五郎こと「マムシの市」を思い出したからだった。英語で「Itchy」は「かゆい」を意味する。ジョーイは、おかしな名前だと笑い、富三郎のことをすっかり気に入った様子だった。

ブルズ・ヘッド・サルーンにジムが暇乞いをした翌日の朝早く、ジョーイと仙之助、富三郎の四人は、テキサスに向けて出発した。

愛馬のドナに乗ったジョーイが先頭に立ち、富三郎がイチと名づけた馬の手綱を持ってチャックワゴンを引いた。その隣に仙之助が座り、ジムはワゴンの荷台に乗った。

牛のロングドライブのメインルートであるチザム・トレイルを逆に辿る。

旅の初日はよく晴れて、気持ちの良い日だった。

どこまでも続く大草原に青空が広がる。吹き渡る風が心地よい。

仙之助は、わくわくする気持ちが抑えきれなかった。

牛で一儲けできるのかどうかもわからない。それどころか、無事にテキサスに到着できるかどうかもわからない。予測不能な状況は、捕鯨船に乗っていた時と同じだった。

あの時も船上からいくつもの美しい風景を見た。たとえば、ハワイのナパリ海岸にかかった虹を見たとき、どんなに船上の労働が辛くても、全ては帳消しになると思ったものだ。その時と同じ興奮がよみがえっていた。

捕鯨船に乗ったからこそ、今ここにいるとも言えた。華奢な体つきで、馬に乗ることさえできなかった仙之助が、まがりなりにも受け入れてもらえたのは、捕鯨船の経験があったからだった。クジラを捕った話をすると、カウボーイたちも一目おいた。

「岩倉使節団を追いかけてきたつもりが、なぜか牛を追いかけている」

仙之助は笑いながら富三郎に話しかけた。

「本当ですね。ジョーイにも縁がありますね」

「えっ?どういう意味だ」

「コウラウ耕地のルナですよ。あいつ、ジョーイという名前だった」

「そうだったな。よく覚えているな」

「アビリーンのジョーイのほうがずっといい奴ですがね」

「憎まれ口は叩くが、根はやさしくて頼りになる。いい仲間に会えて幸運だったな」

先頭を行くジョーイが、仙之助たちの会話に自分の名前をめざとく聞きつけて言う。

「おい、お前ら、俺の噂話をするんじゃねえ」

「ジョーイはいい人だって話していたんです」

「何言ってやがる。まあ、俺たちはいい仲間だということさ。死に損ないと……、」

「間抜けどもですね」

「わかってんじゃねえか」

まもなく彼らはウィチタに到着した。

一八七二年五月、サンタフェ鉄道の一番列車を待って、真新しい駅舎の周辺は大勢の人たちで賑わっていた。当時のウィチタは、アビリーンよりずっと小さな町だったが、これからブームタウンになろうとする「牛の町」の活気がそこにあった。

牛を連れていない四人は、賑わいに背を向けてチザム・トレイルを南下した。

牛のロングドライブでは、一日に旅する距離は、おおむね一九kmから二四kmだった。夜は水と草があるところを見つけて野営する。牛を伴わず、二頭の馬と一台のチャックワゴンだけで旅をするジムとジョーイ、富三郎と仙之助の四人は身軽であり、たくさんの草がなくても野営することができた。そのかわり、無法者などに襲われた時の危険は大きい。だから彼らは、一日でなるべく長い距離を稼ぎたかった。

チザム・トレイルのルートは、カンザス州とテキサス州の間に「インディアン・テリトリー」と呼ぶ広大な先住民の土地が広がっていた。領内で彼らに遭遇すれば、通行料を支払う必要があった。充分な資金のない彼らにとって、それも心配事だった。

アビリーンを出発して以来、天気に恵まれているのは幸いだった。

「俺たちはついているぜ。雨続きのロングドライブほど、惨めなものはねえ」

チャックワゴンの幌の中に座ったジムは、仙之助と富三郎に話しかける。

「私たち、間抜けどもが幸運を運んできたということですね」

仙之助が答えると、ジムは大笑いした。

「ジョンセンは、いつも真面目な顔をして調子のいいこと言いやがる」

その日は、いつもより少し早く、夕暮れにはまだ間がある頃に野営地を決めた。

一面に草原が広がり、水場が近くにある。

ジョーイが言うには、チザム・トレイルのロングドライブでは、必ず立ち寄る野営地だという。その日もよく晴れていて雨の心配はなさそうだった。

ジムはチャックワゴンの幌を外して、荷台の後ろに調理台を設え、引き出しから食料を取り出して、夕食の準備に取りかかった。

まずは炭火をおこして湯を沸かしてコーヒーを淹れる。当時の西部開拓地では、フィルターのような気の利いたものはなく、挽いたコーヒーを湯に入れて一気に強火で沸かすだけである。沸き上がる直前に少量の水とひとつまみの塩を入れるのがコツだった。手伝いをする仙之助も手慣れたものだった。コーヒーを飲んでひと息入れた後、食事の準備に取りかかる。

「よおし、今日はサワードゥを焼こう」

ジムの声かけに仙之助は目を輝かせた。

手間のかかるサワードゥを焼くのは、時間に余裕のあるときに限られた。たいていは酵母菌を使わない、とうもろこしの粉を挽いたコーンミールと水と塩だけを混ぜて焼くコーンブレッドだった。

ジムがパン種をこねている間に、仙之助は豆を水に浸して豆の煮込みを作る準備をした。日暮れ前に夕食の準備が整った。

四人は皿とコップを持って草原に座った。

仙之助は焼き立てのサワードゥを頬張った。アビリーンのサルーンで食べた味よりも、心なしかさらに美味しく感じられるのだった。

大草原の彼方に夕陽が沈む。

オレンジ色に染め上げられた大空は、やがて紫色を帯びていき、濃紺の闇に沈んでいく。コーヒーのヤカンをかけた炭火の炎だけが闇夜に浮かび上がった。

ふいにジョーイが歌い始めた。

「カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー、カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー」

弾むようなリズムの明るい歌で、呪文のようなかけ声が合間に入る。

「何の歌ですか」

「チザム・トレイルの歌さ」

「カウボーイなら誰でも知っている」

ジムもよく知っている歌らしい。二人で声を揃えて歌い始めた。

「さあ、こっちへ来て、みんな俺の話を聞いてくれ。チザム・トレイルでの苦労を話してあげよう。カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー、カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー」

カウボーイたちはロングドライブの単調な旅のなぐさめとして、しばしば歌を歌った。「オールド・チザムトレイル」は、数あるカウボーイソングの中で最も有名なものだった。カウボーイたちは即興的に自分たちの辛い仕事や日常生活を読み込んだ。そのため無数の歌詞があるとされる。

仙之助は、維新前の横浜でよく耳にした野毛山節を思い出した。意味不明の囃子文句がリフレインするところがよく似ている。

「オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキサイサイ」

「そいつは何の歌だい」

ジョーイが興味津々に聞いてきた。

「私の故郷の流行歌です」

「お前の故郷は、アジアの……ええと、」

「日本の、横浜という港町です」

「故郷が恋しくなったのか」

「そんなことはありません」

仙之助はきっぱり言うと、チザム・トレイルの歌を口ずさみ始めた。

「カム・アイ・ユピユピ・イエー」

「こっちの歌が気に入ったか。そりゃあいい」

そう言った次の瞬間、突然、ジョーイが腹を抱えてうずくまった。

「おいどうした。俺のメシを食い過ぎたか」

ジムが声をかける。ジョーイが手にした皿からほとんど手をつけていないままの豆の煮込みとサワードゥが草むらに転げ落ちた。

「おい、ジョーイ、どうした。また腹が痛いのか」

ジムの問いかけにジョーイのうめき声だけが響く。

「ウウウウ……、ウウウウ……」

そのままジョーイは草むらに倒れ込んだ。

「まずいな。前に死に損ねた時と同じだ」

不安げな表情のジムが言う。

「どういうことですか」

「去年の秋に同じような腹痛の発作をおこしたのさ。その時はアビリーンにいた女医が助けてくれたが……」

仙之助と富三郎は顔を見合わせた。誰もが医学の知識など持ち合わせていない。大草原の真ん中でどうすればいいのだろう。ジョーイが、苦しそうに浅い呼吸をしながら何か言おうとしている。

「ウウウウ……、俺の……、ウウウウ」

「どうした、ジョーイ」

ジムが必死に唇の動きを読み取ろうとする。

「俺の……、荷物の……なかに……」

「あ、そうか。女医がくれた薬だな」

「痛む……時は、飲めと……」

「わかった、わかった」

ジムは炭火の火でランプを灯し、その明かりをたよりにチャックワゴンの中を探した。そして小さな紙の薬袋を見つけてきた。仙之助は、沸かし湯をコップに注いだ。

薬を飲んでしばらくすると、ジョーイの苦しそうなうめき声は止んだ。

寝息の呼吸を確かめると、仙之助と富三郎はジョーイの体を毛布に包んで抱きかかえ、チャックワゴンの荷台に設けた寝台に寝かせた。

今夜の野営地を決めたのはジョーイだった。実は体調が悪く、早く休みたかったのかもしれない。ことさらに陽気に歌を歌ったのは、痛みを紛らわせようとしたのだろうか。

「馬鹿野郎、俺の自慢のサワードゥも食わねえで」

ジムは、そう言うと、草むらに落ちたジョーイの皿を拾い上げた。

歌を歌いながらも食欲はなかったのだろう。

女医の処方した薬で治るのだろうか。大草原の真ん中で医学の知識もない彼らに出来るのは、その薬が効くと信じることだけだった。

初めて会った時から痩せぎすのジョーイはどこか土気色の顔色だったが、ずっと病を抱えていたのだろうか。仙之助は仙太郎のことを、富三郎はハワイへの航海や入植地で失った仲間のことを考えていた。もう仲間を失いたくない。その思いは同じだった。

見上げた空には満天の星が輝いていた。

ジョーイの穏やかな寝息に安心して、仙之助たちも眠りについた。

仙之助は夜中に何度となく目を覚ましては、毛布をかけたジョーイの胸元が微かに上下するのを確認して、そのたびに安堵した。とにかく息をしている。

夜が明けて、一番に起き出したジムが火をおこしてコーヒーを沸かした。

馥郁としたコーヒーの香りがチャックワゴンの中まで漂ってくる。

「おめえら、いつまで寝ているんだ」

仙之助と富三郎も起き出して、コーヒーのコップを受け取った。だが、薬が効いているのか、ジョーイだけは、いつまでたっても目を覚まさなかった。

「おい、ジョーイ、俺のコーヒーが飲めねえってことか」

憎まれ口を叩きながら、ジムはコーヒーの入ったコップを持って、ジョーイの枕元にやってきた。仙之助たちも顔を覗き込んだ。息はしている。確かに息はしている。

しばらくして、ジョーイが静かに目を開けた。

「おい。ジョーイ、大丈夫か」

ジムの問いかけに何かを言いたげな表情をしたが、また目を閉じた。

「ジョーイ」

仙之助が大声で呼びかけると、ジョーイの口元が微かに動いた。

「俺は……、まだ死んでねえ」

「そんなこたあ、わかっているぜ」

「俺は……」

「わかった、わかった。それより俺の淹れたコーヒーを飲め」

そう言って、ジムはジョーイを抱えて起こした。仙之助と富三郎が積み荷に毛布をかけて背もたれを作った。コップには冷ました薄いコーヒーが入っていた。

ジョーイはジムに抱えられてコーヒーをゴクリと飲み込んだ。

「今夜もここでもう一晩休んでいくか」

ジムが問いかけると、ジョーイは黙って首を振った。

「旅を続けるのはしんどかろうよ」

「しんどいのは同じだ。ぐずぐずしてられるか」

「…………」

返す言葉が見つからないまま、三人は黙り込んだ。

「おめえらを立派なカウボーイに仕込むまでは死ぬに死ねない」

仙之助と富三郎の顔を見て、睨み付けるような目つきでジョーイは言った。

「さあ、出発だ。おい、仙之助、今日はお前がドナに乗れ」

「は、はい」

ジョーイは必死の形相で起き上がったが、土気色の顔色は変わらず、ジムが昨晩の残り物で大急ぎで準備した朝食にも全く手をつけなかった。

ジョーイの愛馬のドナに仙之助が乗り、富三郎がチャックワゴンをひくイチの手綱を取った。荷台にはジムとジョーイが乗った。

ジョーイは乗馬に慣れない仙之助に荷台からしばしば檄を飛ばした。必死の形相で体を起こしては、力尽きて横になることの繰り返しだった。倒れた日以来、水か薄いコーヒーをわずかに口にするだけで、食事はほとんど受け付けなくなっていた。ジョーイ自身も、そしてジムと仙之助と富三郎も彼の命が長くないことを覚悟していた。

それでもジョーイは、いや、だからこそと言うべきか、自分が身につけたカウボーイとしての経験を必死で仙之助と富三郎に伝えようとしていた。

彼らは牛の群れを伴っている訳ではなかった。だから、実地で牛を追うことは出来なかったが、ジョーイは、まるでそこに牛の群れがいるかのように、どのように牛の群れを誘導するかを教えた。

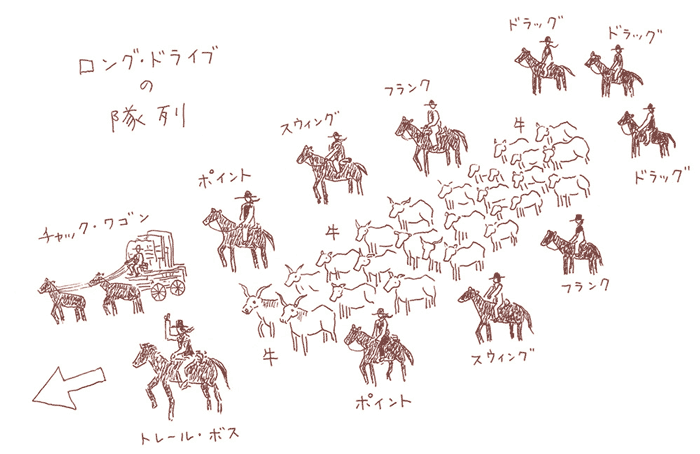

カウボーイは、牛を誘導する技術によって、いくつかの階級というか役割があった。先頭にたつ者は「トレール・ボス」と呼ばれ、牛の行進を指揮し、水と草のある野営地を探しながら進む。牛にも序列があって、リーダー役の牛が先頭になる。その両脇について隊列の方向を決めるのが「ポイント」と呼ばれるカウボーイだった。

次いでふくれる隊列を制するために「スウィング」と呼ばれるカウボーイが左右に一人ずついて、さらにその後ろに「フランク」と呼ばれるカウボーイが同じく一人ずつつく。残りの者たちは「ドラッグ」と呼ばれ、最後尾にいて、隊列を推し進めると共に遅れる牛を追い列に戻す役割だった。

カウボーイはこれらの階級と役割に応じて報酬はもちろん、食事や寝床も決められた。先頭の「ポイント」は、熟練したカウボーイのみに許される名誉ある地位で、未熟なカウボーイは「ドラッグ」から経験を積む。

ジョーイは、仙之助と富三郎をせめてドラッグの仕事は問題なくできるようにと、牛を追う時のコツや気の荒い牛の見分け方、どんな時に牛が暴走するのかなどを教えた。

馬の扱いに慣れてきた仙之助は、チャックワゴンの荷台から搾り出すように声をかけるジョーイの激を聞くうちに、草原に牛の幻覚が見えるようになってきた。

「ジョンセン、牛が一頭、群れを離れたぞ。右だ」

「はい」

仙之助はドナを右手に走らせる。

「そうだ、それでいい」

ジョーイは、かつて名誉あるポイントとして、何度となくチザム・トレールを往復したらしい。土気色の顔はすっかり頰がこけていたが、昔の武勇談を話す時、目には生き生きとした光が宿った。

仙之助と富三郎にカウボーイの心得を教えることで、ジョーイは自分がこの西部で生きた証を残そうとしているかのようだった。

瀕死のジョーイを抱えた一行は、ついにテキサスとの州境であるレッドリバーを越えた。チザム・トレールの中継地点であり、牛のロングドライブの出発地のひとつであるフォートワースはまもなくだった。

テキサスで牛が集まるところ、すなわちカウボーイがロングドライブの仕事を得ることができるところは幾つかあった。最も北に位置するのがフォートワースで、さらに南のオースティン、ウェイコも知られていたが、最も多くの牛が集結するのが南のメキシコ湾沿いに広がるキング牧場だった。

一八四六年から四八年にかけてのメキシコ戦争当時、川を航行する船の船長だったキャプテン・キングこと、リチャード・キングが一八五三年に創業した牧場である。牛のロングドライブがまだブームとなる以前のことだ。

キング牧場では、牛と馬の品種改良も積極的に行われた。テキサスで野生化したテキサスロングホーンからは「ランニングW」というブランド牛が生まれた。野生化したムスタングとアラビア種やサラブレッドをかけあわせた馬、クォーターホースが誕生したのもキング牧場だった。アメリカの牧畜業の発祥地と言われる由縁である。

フォートワース郊外で野営した夜、ジョーイが再び激しい腹痛に襲われた。

アビリーンの女医が処方した薬はもうつきていて、仙之助たちに出来ることと言えば、毛布をかけて背中をさすることくらいしかなかった。

「明日フォートワースに着いたら、医者を探しましょう」

仙之助が問いかけてもジョーイは、ただ苦しそうに荒い呼吸をするだけだった。

富三郎とジムもなすすべもなく、ジョーイに寄り添った。

夜明け近く、寝落ちしかけた仙之助は、冷たい手の感触で目を覚ました。

ジョーイが仙之助に手を伸ばしていた。

「ジョン……セン」

「はい」

その手を今度は富三郎に伸ばす。

「トミー……」

「はい」

「おめえら……、俺が仕込んだ立派なカウボーイだ。誇りを持って生きろ」

見えない力に突き動かされたような力強い口調だった。

その後、大きくふうと息をすると、静かに目を閉じた。

「ジョーイ」

「おい、ジョーイ、おめえ、死に損ないだろう。死んじゃあ洒落になんねえ」

ジムの目には涙が浮かんでいた。仙之助と富三郎はジョーイの息がないことがわかった後も必死に手をさすった。最初に腹痛で倒れた夜からいつか来ると思っていた別れだったが、不死鳥のように甦るジョーイに奇跡を信じていただけに悲しみは深かった。

ジョーイを看取ったジムと仙之助、富三郎は、その場所にさらに一昼夜とどまって、遺体を埋葬した。ブーツを脱がそうとして、仙之助はジムに制された。

「おい、ブーツはカウボーイの魂だ。そのままにしておけ」

打ち合いなどで亡くなったカウボーイはブーツを履かせたまま、埋葬する習慣があった。そのため、町はずれのカウボーイの墓地は「ブーツ・ヒル」と呼ばれものだった。

一方、ロングドライブの途中で不慮の事故などでカウボーイが命を落とすことも少なからずあり、その時はこうして、野営地近くに埋葬するのだとジムが教えてくれた。

「俺たちが野営するのは、牛が食べる草や水場が豊富なところと決まっている。そこに埋葬すれば、仲間たちが時たまやって来るから寂しくないってことさ」

ブーツは履かせたままだったが、ジョーイの体の一部のようになっていたカウボーイハットは、埋葬の直前にジムが手にして、仙之助の頭に被せた。

「あいつの遺言だった。俺が死んだら、俺のカウボーイハットはジョンセンとトミーにやってくれと、最初に腹痛をおこした時に言っていた」

「だったら……、私じゃなく」

仙之助は富三郎の顔を見たが、無言で小さく首を振った。

「馬乗りが下手くそなお前のことをことさら気にかけていたから、お前がもらっておけばいいさ」

ジムは、ジョーイを埋めた地面をやさしく撫でると、思い出したようにチャックワゴンの中から木片を探し出してきて、小さな十字架を作った。仙之助と富三郎がそれを地面に刺して、即席の墓標にした。

「こんなちっちゃい十字架、すぐに風に吹き飛ばされちまうだろうが、まあ、俺たちの気持ちってことだな」

そう言って、ジムは胸の前で十字を切った。仙之助の脳裏に仙太郎を失った日のことが甦った。葬列に見送られた仙太郎に対して、粗末な十字架だけの葬式がどうにも涙をさそう。

「神様の……、儀式をしなくていいのでしょうか」

仙之助がジムに問いかける。横浜の居留地にも教会はあり、ハワイでも人々が日曜になると教会に行くことを仙之助は知っていた。

「神様?教会から牧師を呼ぶってことか」

「フォートワースまでは、たいした距離じゃないでしょう。私が行ってきます」

富三郎が立ち上がったが、ジムは二人を制して言った。

「信心深い奴だったら、そのほうが良かろうが、町にいても日曜日に教会に行くより一人で酒をあおっていたような奴だったから、これでいいさ」

そう言って、ジムはとっておきのウィスキーをジョーイが愛用していたコーヒーカップに注ぐと、小さな十字架の墓標の前にそなえた。

フォートワースは、牛のロングドライブの出発地としては最も北の町だった。

後に「平原のパリ」と呼ばれ、カウボーイたちが乱痴気騒ぎを繰り広げることになるが、ジョーイを失った三人がやってきた一八七二年五月は、鉄道開業以前であり、そこまでの賑わいではなかった。それでも埃っぽい大通りには、馬に乗ったカウボーイや何台ものチャックワゴンがひしめきあっていた。牛のロングドライブの季節の始まりだった。

仙之助と富三郎は全く勝手がわからなかったが、ジムの手引きで、彼らは首尾良く、アビリーンをめざすロングドライブの一行に加わることができた。

隊長であるトレール・ボスが、ジョーイを知っていたことが大きかった。

ジョーイからジムのサワードゥのことを聞いていたらしく、それも決め手になった。

仙之助と富三郎は、トレールの後方を守るドラッグとして雇われた。仙之助はジョーイのカウボーイハットを目深に被り、不安げに挨拶をした。

「俺はサムだ。よろしくな。トミーと、ええと……」

「ジョンセンです」

「ジョーイは残念なことだったな。あいつが最後に仕込んだのがお前らと聞いて、ならば安心と思ったわけさ。噂のジムのサワードゥも楽しみだしな」

出発の前日、仙之助はドナにまたがり、イチに乗った富三郎と共に遠乗りをした。

ジョーイのカウボーイハットを被ってドナに乗ると、仙之助は彼の魂に操られているような錯覚に陥る。頭で考えずとも、スムーズに手綱さばきができ、ドナは仙之助の意のままに俊敏に走った。町外れにある墓標に立ち寄り、手を合わせて別れを告げた。不思議と悲しさを感じなかったのは、ジョーイと共に旅立つ思いがあったからに違いない。

ロングドライブに旅立つ日の朝はよく晴れていた。

初めて目にする牛の大群に仙之助は目を見張った。トレール・ボスのサムが言うには、およそ二〇〇〇頭の牛を率いていくという。

最後尾を守るドラッグには、仙之助と富三郎のほかに若いカウボーイが三人雇われた。そのうちの一人も初めてのロングドライブだと知って、仙之助は少し安心した。だが、その若者も富三郎と同じく馬の扱いには慣れていて、経験不足の仙之助だけがいつも気を張ってドナに乗っていた。

少しでも不安な気持ちがもたげると、ドナはそれを察知する。仙之助は、ジョーイのカウボーイハットを深く被って、ジョーイになりきろうとした。

その時、一頭の牛が遅れたことに気がついた。群れに戻さなければ。

仙之助は、幻の牛を追いかけた稽古のことを思い出した。目の前にいる本物の牛も、あの時、ジョーイに言われたようにすれば、言うことを聞くはずだ。牛の背後について、追い立てるように群れに戻していく。

「よし、ジョンセン、それでいい」

耳元にジョーイの声が聞こえた気がした。

カウボーイとしての仙之助の能力は、なんとか及第点という程度だったが、夜の監視役や馬の世話、料理番のジムの手伝いなど、骨身をおしまず働くので、先輩のカウボーイたちに可愛がられた。捕鯨船の時もそうだったが、仙之助には生来、人の懐に入り込む如才なさがあり、それが彼の長所であり、運命を切り拓く能力でもあった。

一方、武士の出身である富三郎にそうした如才なさはなかったが、カウボーイとしての資質はあったようで、初めてのロングドライブとは思えないほど、ドラッグの役割を誰よりも見事に全うして仲間たちに一目おかれた。

ジムのサワードゥと料理がカウボーイたちを虜にしたのは言うまでもない。トレール・ボスのサムに気に入られた三人は、その後も彼が率いるロングドライブに参加し、一八七二年は暮れていった。

ロングドライブの季節が終わり、彼らはテキサスのフォートワースで一八七三年の年明けを迎えた。その年の冬は穏やかで暖かかった。四月には周辺の草原に緑が芽吹き、例年より早くロングドライブの季節がやって来ることを誰も疑わなかった。

ところが四月十三日、イースターの日曜日、ロングドライブのトレール沿いのカンザスやネブラスカを季節外れの猛吹雪が襲った。

明るく晴れ渡った朝の空は、正午頃に一変した。動きの速い雲と、暗く垂れ込めた黒い雲が頭上でぶつかり、猛烈な風となった。二つの前線の衝突だった。気温も急低下し、暴風は猛吹雪となって、人々や家畜を襲い、開拓者たちの粗末な住居を吹き飛ばした。

南部のテキサスまで嵐はおよばなかったが、その年のロングドライブは予想に反して、例年より遅い始まりとなった。

一八七三年の悪夢はそれだけでは終わらなかった。九月、大陸横断鉄道を構成する主要な鉄道会社のひとつであるノーザン・パシフィック鉄道に資金提供していた金融機関が破綻する。ヨーロッパと北米で、それぞれ複合的な理由で生じた金融危機だった。いわゆる一八七三年恐慌である。

鉄道開発と共に発展してきたロングドライブのトレール沿いの「牛の町」にも少なからぬ影響があった。牛の市場は東部の大都市の需要に支えられていたからである。

ロングドライブ自体の終焉では決してなかったが、加熱したブームが少し冷めた時期だった。サムが率いるロングドライブに影響はなく、いつも通りの賃金が支払われたが、仕事を離れるカウボーイもいた。

一八七三年の秋が終わり、再び冬がやって来た。春にはまたロングドライブが始まるはずだった。だが、恐慌の不安は、一年半あまりの間、ロングドライブを続けてきた仙之助と富三郎を立ち止まらせるきっかけになった。た。この先、自分たちはどうするのか。

酒や博打で浪費することのなかった二人にはそれなりの蓄えもできていた。何か新しいことに進むべき時期なのかもしれない。

一八七三年の年の暮れ、仙之助は、あるとてつもない考えを思いついた。