三の一から三の十二まで

山口虎造が、横浜の本覚寺にある山口家の墓を案内してくれたのは、その年の秋の終わりのことだった。

私たちは、横浜駅の東口で待ち合わせをした。朝はずいぶんと冷え込んで、私は、買ったばかりの赤いコートを着ていた。

早く着き過ぎた私たちは駅前で虎造を待った。父祐司が私を見てつぶやいた。

「うさぎさんみたいだな」

「うさぎさん」とは、母裕子(やすこ)が亡くなった後、どちらからともなく私たちが呼ぶようになったニックネームだった。干支が兎年で、生前、それゆえにうさぎを好んだことから、そう呼ぶようになった。奔放で、いささか振り回された感のあった裕子は、亡くなって生身の人間でなくなったことで、私たち父子にとって、妻でもなく母でもなく、「うさぎさん」になったのだった。

「いつも赤い服を着ていたよね。私、本当は赤なんて好きじゃないのに、赤いコートをよく着せられた。なんで、また赤を買ってしまったのかな」

「血のせいじゃないか」

祐司が笑って言う。

「嫌だ、やめてよ」

笑い合って、ふと振り向くと、虎造が立っていた。

「お待たせしました」

「いえ、早く着きすぎまして。とんでもございません」

一瞬、どきりとしたのは、虎造が、亡くなった祖父堅吉が着ていたのとそっくりの古風なヘリンボーン柄のコートを着ていたからだった。前に箱根で会った時は、あまり意識しなかったのだが、思いのほか、上背がある。

「おはようございます。今日はよろしくお願い致します」

私たちは、かしこまって挨拶をした。

「ははは、期待するほどのものじゃありませんよ。つまるところは、ただの墓ですから。でも、お天気になってよかったです。朝は冷え込みましたが、気持ちのいい小春日和になりましたな」

そう言うと、虎造は、眩しそうな表情で青空を見上げて、サングラスをかけた。

すると、堅吉に似た雰囲気は消えて、マフィアの親分のような風貌になる。彫りの深い端正な顔立ちとシルバーグレーの髪が、どこか訳ありの男に見せるのだろう。

「さて、まいりましょう」

私たちは、颯爽と前を歩く虎造の後を追った。少し離れた後ろ姿になると、また堅吉の背中を思わせた。冬の外出というと、決まってヘリンボーン柄のコートを着ていた。いつもその後ろ姿を追いかけて、手をつないだ幼い日のことを思い出す。

横浜駅前の飲み屋街のような一角を抜けて、私たちは線路沿いの道を歩いた。日曜日の午前中は、歩く人もまばらだった。

やがて、あたりは住宅街になってゆく。

「このあたりは、昔、神奈川宿と呼ばれたあたりですな」

「では、本覚寺は、もうじきですね」

「はて、お嬢さんはいらしたことがあったかな」

「いいえ、前に箱根にいらした時に、本覚寺は、昔の神奈川宿のあたりにあると教えてくださったから」

「ほう、賢いお嬢さんだ」

「だって、興味がありますから」

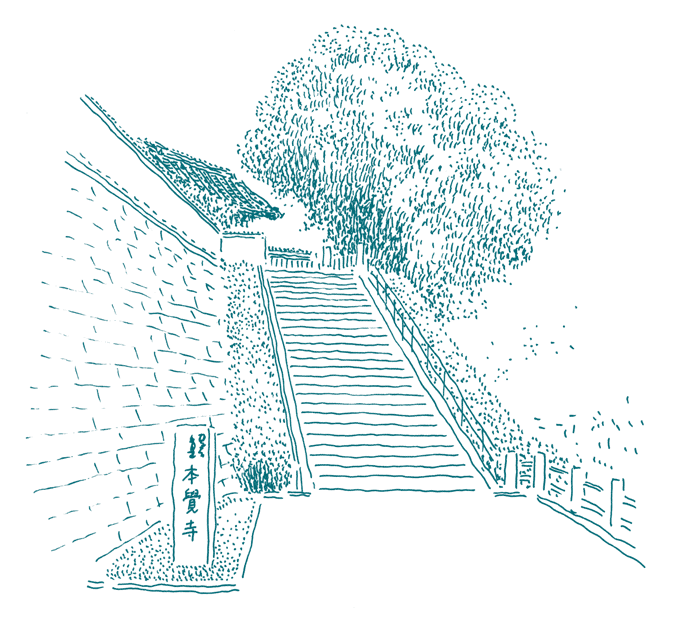

「ははは、そんなに興味を持たれると恐縮しますな。本覚寺は、そう、この石段を上がっていった先になります」

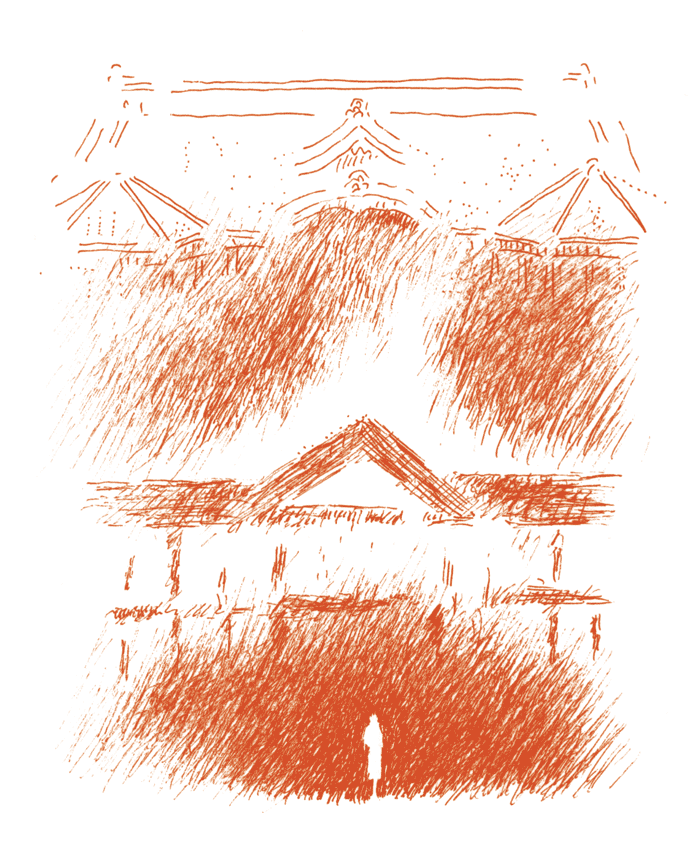

「青木山本覚寺」と記された石柱の先に続く石段の上には、こんもりした巨木がそびえていた。外国人墓地の入口にも大きな木があったことを思い出す。石段を上がりきって、山門の入り口に立つと、急に眺望が開けることに驚かされた。

「ここから港が見下ろせるから、アメリカは領事館をこの寺においたんですよね」

「その話もしましたな」

「そんなところに自分の祖先が葬られているなんて、お話を伺った時、本当に驚きました」

虎造は、山門を指さして説明する。

「白いペンキが塗られているでしょう」

「はい。それが何か?」

「日本で最初のペンキで塗られた建物なんだそうです」

祐司が的を射たような表情で話し始めた。

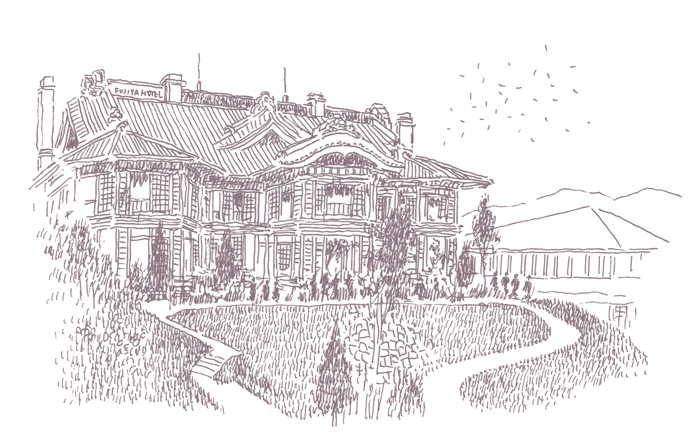

「そうか、アメリカ人は昔から白いペンキが好きだったんですね。富士屋ホテルでも米軍の接収時代、彼らは館内のあちこちを白いペンキで塗りましてね。まだ私は婿に来ておりませんから、義父から聞いた話ですが。いや、富士屋ホテルだけじゃありません。日本中の接収ホテルが白いペンキで塗られました。戦後の米軍の記憶は白いペンキだと、ホテル業界の先輩方は皆さん、おっしゃる。驚きました。その原点がここにあったとは」

「考えてみれば洋館は、みんな白く塗られていますね。なるほど、白いペンキはアメリカの象徴ですか。思わぬところで、富士屋ホテルとつながりましたな」

虎造と私たちは、顔を見合わせて笑った。

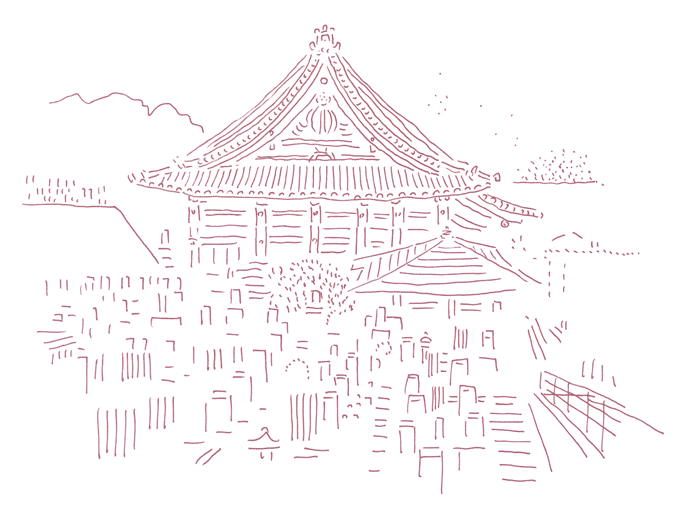

山門を入ると、正面に本覚寺の本堂がそびえていた。

墓地は、その背後の丘に延々と広がっている。かなり大きな格式のある寺のようだった。

「山口家のお墓はどちらですか」

「まだまだ上に行きますよ」

丘にらせん状の道が続いていた。本堂の手前にある水屋で祐司が水をバケツに汲み、私は墓に供える花を抱えて、さらに虎造の後ろをついてゆく。

「ここですよ」

虎造が立ち止まったのは、丘の頂上近く、大きな石柱の門と垣根に囲われた墓地の入り口だった。

「立派なものですね。これが全部山口家の墓ですか」

「まあ、何人もおりますからな」

外観だけでも、創業者の山口仙之助が葬られている箱根の山口家本家の墓地よりはるかに大きそうだ。

「墓が立ったのも神風楼のおかげということですな」

そう言いながら、門の外、垣根に埋もれるようにしてある小さな石碑を虎造が指さした。神風楼と文字が刻まれている。

「あ、本当だ。神風楼……」

私は思わず大きな声をあげた。

「私が作り話をしていると思われましたかな」

「そんなことは……。でも、カミカゼの楼と書いて神風楼なんて、なんだか物語がかっていて、本当に実在する名前なのか、信じられない気がしていたんです」

「競争相手の岩亀楼より、曰くありげな名前かもしれんですな」

「ガンキロウ?」

「横浜を代表する遊郭でした」

「神風楼より大きかったんですか」

「最初はね。でも、それまで岩亀楼が独占していた外国人の客をとるようになってからは、負けていませんでしたよ」

「ネクタリン……」

「そう、ネクタリン・ナンバーナイン」

「ははは、何でも知っておられるね。その昔、横浜にやって来る外国人にとっては、何をさておき足を運びたい場所でしたからな、ネクタリン・ナンバーナインは。噂は海を越えて広まっておったそうですよ。よほどいい女郎がおったのかな。いやいや、お若いお嬢さんにする話ではないですな。さあ、中に入りましょう」

「す、すごい……」

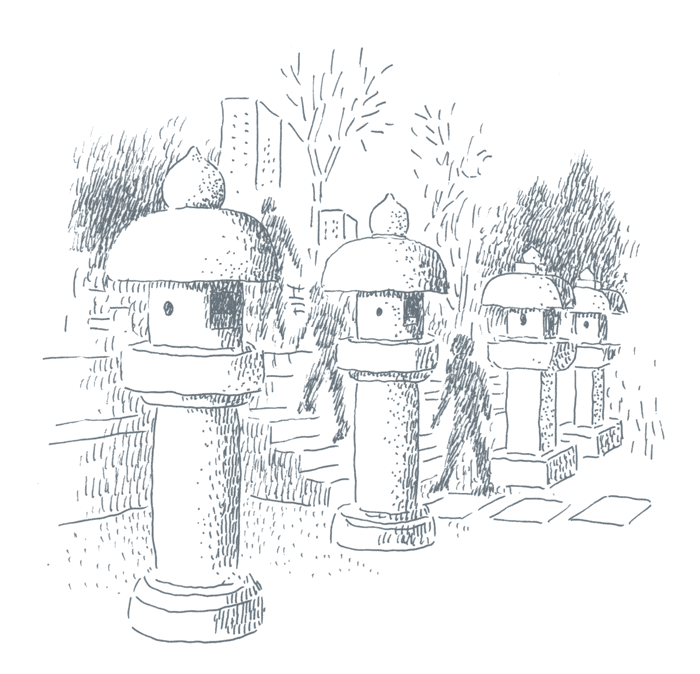

鉄の門扉の前に立つ大きな石灯籠に、思わず目を見張った。

それは、何とも偉容な光景の墓地だった。

敷地の真ん中あたりに幾つもの石灯籠が、寺の参道のように整然と並んでいる。しかも、身の丈を越えるほどの大きさだ。まるで権力者の墓のようだった。横浜で神風楼といえば、ある時代、それだけの力を誇ったという証なのだろうか。石灯籠の後ろ、石段を数段上がった少し高いところに墓石が並んでいた。

「お花一対では、全然足りなかったですね」

「なあに、かまわんですよ。仙之助が立てた粂蔵の墓に供えてやってください」

虎造は、ひときわ大きな墓石の前に私たちを誘った。

墓石には「俗名 山口粂蔵」とある。

「粂蔵……」

「仙之助も山口家の養子でしたからな。養父になります。漢方医の五男に生まれて、頭の良さを見込まれたんでしょう」

「漢方医の息子だった話は、富士屋ホテルの八十年史にも出てきます。神風楼とはひと言も書いてありませんが、養父粂蔵の援助があったと、そんな話は読んだ気がします」

私たちは、虎造と出会ってから、祖父堅吉がまとめた古い社史のページをめくる機会が増えていた。堅吉は、少しでも暇ができると、日比谷の図書館まで出向いてコツコツ調べ物をしていた。生真面目な性格そのままに事実が羅列する本は、丹念に読むと、ふいに不可思議な物語が立ち上がることがあった。創業者に関する記述はその典型だった。

墓石の後ろには、山口仙之助ともう一人の名前が刻まれてある。

「山口綱吉とは、どなたですか」

「粂蔵の弟です。もともと粂蔵が始めた遊郭は、伊勢楼と言いましてな。神風楼と名乗ったのは、綱吉が二軒目の遊郭を開いた時でした。維新の数年前のことですな」

「伊勢楼ですか」

「神風楼はそこからとった名前ですよ」

「というと?」

「日本書紀に神風(かみかぜ)の伊勢の国の常世の波の、という有名なくだりがあるじゃないですか。神風は伊勢の枕詞です」

「伊勢の神風ですか。伊勢の出身だったんですか」

「いいや、伊勢じゃないですよ。栃木の石橋です」

「栃木?」

「幕末の動乱に乗じて一旗揚げようとしたんでしょうな。遊郭の命名は、さしずめその意気込みだったんでしょう」

「明治二十六年八月十九日逝去」

墓に刻まれていた山口粂蔵の命日だった。

富士屋ホテルがロシアのニコライ皇太子の予約を拝命し、フェニックスハウスを竣工したのが明治二十四年だから、富士屋ホテルが名門ホテルとして知られ始めた頃になる。

「明治二十六年ですか」

祐司が感慨深く言う。

「何か事件がありましたかな」

「富士屋ホテルが外国人しか泊めない取り決めをした年です」

「外国人しか泊めない?」

「はい、日本人は泊めないということです。隣に奈良屋という旅館がありまして、以前から外国人客を泊めていたのですが、富士屋との競争が激しくなって、外国人は富士屋、日本人は奈良屋という取り決めをしたそうです」

「奈良屋さんの方が先に外国人を泊めていたんですか」

「はい」

「まるで岩亀楼と神風楼のようですな。粂蔵は、外国人の金を取ることは、国を豊かにすることだと説いて、岩亀楼が独占していたところに割り入ったそうですよ。でも、外国人客を独占されたら、奈良屋が黙っていないでしょう。どうしてそんな取り決めが出来たんですかね」

「富士屋が奈良屋に毎年、お金を支払うことにしたんです」

「金を払ってまで、外国人を独占したかった?」

「粂蔵さんと同じです。外貨獲得は国を豊かにすることだという自負があったんです」

「似たもの同士だったんですな。まあ、だから粂蔵は仙之助を見込んだのかな」

「神風楼とは、まだ縁を切ってはいなかったんですね」

私はたずねた。

「もちろんですよ。粂蔵の葬式は、仙之助と綱吉が執り仕切っていたでしょう。行き来がなくなるのは、仙之助の娘たちが成長してクリスチャンになって、それからのことではなかったかな」

「ここで一番古いお墓は粂蔵さんですか?」

「そうなりますな」

「ここに墓地を買ったのも仙之助だったんでしょうか」

「さあ、詳しくはわかりませんがね。一族のひとりとして関わってはいたでしょうな」

ジョン・エドワード・コリアーの墓を参った時の、物語の扉が開いたような感覚が、さらにリアルなものとなって、父と娘を包んでいた。写真でしか見たことのなかった仙之助が、生身の人間として、実像を結び立ち上がる。さらに、その後ろに顔さえさだかでない粂蔵の幻影があった。

私たちは、山口家の墓のひとつひとつに手をあわせた。

そして、再び鉄の門扉を閉めた時だった。

「ああ、そうだ。こちらも参ってやってください」

虎造が、門の外、神風楼の石碑の近くに立つ、それより二回りは大きな石碑を指し示した。

「これは……」

「遊女の慰霊碑です」

「神風楼の?」

よく見ると、女性の名前ばかりが何人も刻まれていた。

「これは、大正の震災の時に亡くなった者たちの慰霊碑です。横浜はだいぶ酷かったからね。みんな焼けてしまった。神風楼は、結局、震災の後、復興しなかったんですよ」

「そうでしたか」

「でもね、遊女が火に追われて亡くなったのは、震災の時だけじゃなかった。遊郭というのは、不思議と火事の多いところでね。焼け出されては、場所を移って。そんなことの繰り返しだったようですな。業の深い商売だからでしょうかね」

「……」

「でも、神風楼が有名だったのは、それだけではありませんぞ。菊の花です」

「お花の菊ですか」

「楼内で菊を育てておりましてね。真金(まがね)町に移った後のことです。今の伊勢佐木町のあたりですな。秋になると、それを皆さんに開放していましてね。当時は、神風楼と言えば菊でした。日本人ばかりではない、外国人にもたいそう人気がありましてね。ネクタリン・ナンバーナインの評判はそれもあったんじゃないかな」

「そうですか」

遊郭を包み込む真っ赤な業火。咲き誇る黄金色の菊。

神風楼は、鮮やかな色を放ちながら、悲劇と繁栄が交錯したということか。でも、それは幻ではない。現実にあった物語であり、そして、それは自分自身につながる一族の歴史なのだ。すべては、目の前の石碑と墓標が証言者だった。

そう思うと、私は足の裏がゾクゾクしてきた。

その時、私は、はじめて自分は何者なのか、ということを意識したのかもしれない。

ゾクゾクした感覚の正体は、神風楼の物語がにわかに立ち上がったことの衝撃であり、それが自分自身につながることの興奮だった。

そして、神風楼の幻影の先には富士屋ホテルがあった。

燃えさかる遊郭の炎の先に、豪奢な装飾に彩られた富士屋ホテルの建物が屹立していた。

それは、家族の借景として当たり前に存在していた富士屋ホテルを初めて俯瞰した瞬間でもあったと思う。

高校一年の初夏から晩秋にかけて、山口虎造の出現は、十五歳から十六歳になる多感な年頃だった私の根幹を揺さぶった。

興奮と衝撃は、程なくして、いつか自分でその物語を書きたい渇望につながっていった。作家になりたい夢が芽生えたというよりは、ただひたすら、自分自身の出自である物語に魅了され、心奪われていたというべきかもしれない。その物語をかたちあるものにするために、自分が書かなければならない。誰かに書いてもらうのではなく、自分が書きたいという強い衝動だった。

高校一、二年の頃の私が、いかに真剣にそう考えていたかは、赤面するような言動をしたことにも象徴された。

母裕子(やすこ)には、祖母千代子からつながる従姉妹が二人いた。

年齢の近い三人は、いずれも一人娘だったことから、姉妹のように親しかった。最も年少の裕子と、年長の智寿子の二人が才気煥発で、どこか似たところがあった。智寿子は、ホテルの娘として育った裕子の環境を、裕子は智寿子の才能を、多分に意識していた。

そして智寿子は、若くして作家になった。

芥川賞候補になった出世作は、占領時代の富士屋ホテルを舞台にした小説だった。

虎造に出会った頃、私たちは母裕子の追悼文集を出版した。それに、私が記した文章を読んだ智寿子から連絡があった。

彼女は、たった一言、ぽつんと感想を言った。

「あなたの文章は枯れていたわ。文章というものは、どんなに若い者が書いても枯れていなければいけないのよ」

褒め言葉ともつかないその一言が私の密やかな渇望に火をつけた。

そして、高校生の私は、著名な作家になっていた智寿子に対してあろうことか、こんなことを言ったのである。

「お願いがあります。富士屋ホテルのことは書かないでください。いつか私が必ず書きますから」

智寿子は、笑ってうなずいていた。

生意気な高校生の戯言として聞き流していたのか。あるいは、出世作の後、ことさらに作家の興味を引くテーマではなかったのか。彼女が、再び富士屋ホテルの小説を書くことはなかった。

富士屋ホテルは私が書く、という大仰な宣言を作家にしたことの恥ずかしさは、時がたつにつれて大きくなった。私は、智寿子のように早熟な才能に恵まれていたわけでもなく、ことさらに文学と向きあうこともなく、ひとつの作品も生み出すこともなく、ただ漫然と大学生になったからだ。

一九八〇年代初頭、在籍していた大学のキャンパスは、やがて訪れるバブル景気を先取りしたような、華やかさと豊かさを謳歌する価値観と浮ついた空気に満たされていた。

私はテニスの同好会に入り、エンジェルフライトというブランドのフレアパンツをはいて、ムートンの毛皮のコートをまとい、六本木のディスコに通い、後になって考えてみると、人生観の合わない男との恋に一喜一憂した。

ミラーボールのきらめくディスコのフロアで、ダンスナンバーの合間にスローなラブソングがかかると、チークタイムになる。そこで、意中の男に声をかけられ、体を寄せ合って音楽に身を委ねる時間が至福に思えたのは、時代の空気がかけた魔法だったのか。

それでも、私の意識から富士屋ホテルが消えることはなかった。

なぜなら、富士屋ホテルもまた、人々の憧れをかりたてるものとして、私の子供時代と変ることなく、時代の華やかさの中に存在していたからだ。休暇のたびに、多くの友人が箱根に遊びに来た。誰もが、富士屋ホテルでのお茶や食事を目当てにしていたことは言うまでもない。夏であれば、山の水を引いたプールで泳いだ。

父祐司は、役員になっていた。そうした富士屋ホテルとの関係性が、私という個人に偏った虚像を映す。そのたびに虎造と出会った頃に像を結んだ自己認識が、再び揺らぐのを感じた。

私は何者なのか。その問いに、富士屋ホテルが交錯する。

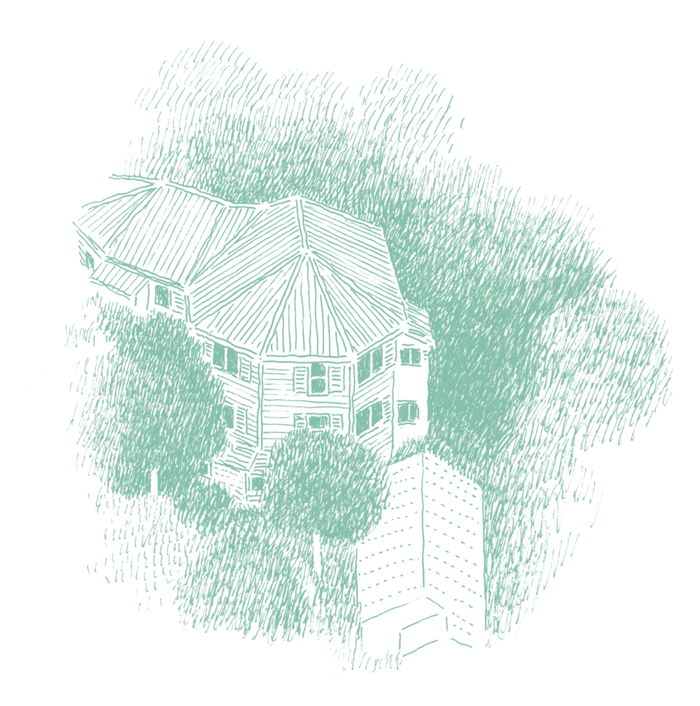

明治時代に建てられた古い客室棟、ハーミテージが壊されたのは、そうした思いに揺れていたさなかだった。

白い瀟洒な洋館で、庭の奥にひっそりと立っていた。大正時代、その場所に移築された後、「隠者の庵」を意味する「ハーミテージ」という名称がつけられた。私は、ハーミテージという単語の響きと、建物の雰囲気が大好きだった。

ところが、ある日、富士屋ホテルを訪れると、ハーミテージの立っていた場所は更地になり、小さなブランコが揺れていた。

それを見たときの、胸にぽっかり穴があいたような気持ちをどう説明したらいいのかわからない。私は、体の一部をもぎ取られたような喪失感を感じていた。

大学二年になった時、編集プロダクションのアルバイトを始めたのは、無理矢理にでも書く仕事を始めたいと思ったからだ。

大学を卒業したのは、男女雇用機会均等法が施行される前年で、私は第一志望だった新聞社の入社試験に失敗した。TV局系列の通信販売会社に就職したが、仕事になじめかった。

配属されたのはテレビショッピングの部署で、宝石貴金属担当のアシスタントになった。親会社のTV局が人気を独占していた時代のことで、お笑い番組の着ぐるみが片隅においてあるスタジオで、ダイヤモンドや金を売っていた。

入社した年の夏、大きな航空機事故があった。

そのニュースが報じられるスタジオで、金のネックレスを売ったことはよく覚えている。テレビショッピングのコーナーがある情報番組は、報道特番にとってかわられたが、墜落した機体の発見は午後で、午前中は何も動きがなかった。空いた時間に紹介した金のネックレスはとてつもなくよく売れた。番組の視聴率が高かったからだ。TV画面に事故機の凄惨な画像が映し出されても、受注センターの電話は鳴り止まなくて、人の心の不思議さを思った。

私が、ここは自分の居場所じゃないと感じた瞬間だった。

ジャーナリストとしての衝動に突き動かされたのかどうかはわからない。だが、目の前にある金のネックレスと、TV画面の事故現場とのコントラストが、私の心を再び揺さぶったのだった。

就職を失敗した時に思考停止していた何かが動き始めた。

私は一年半ほどで退社すると、学生時代のアルバイトの経験を頼りにフリーライターとして独立した。

やがてバブル景気がやってきて、海外旅行ブームが訪れた。

若く実績がなくとも、海外取材の仕事がごろごろ転がっている時代だった。気がつけば、ホテルの取材をするようになっていた。

私は、無署名の地味な原稿を山のように書いた。海外の高級ホテルに取材に行くこともあり、景気の良さは待遇の良さにあらわれたけれど、B2の鉛筆で原稿用紙のマスを埋めている間に、バブル景気は過ぎ去った。

淡々と仕事をする日々が続き、初めての単行本を出版する機会が巡ってきたのは、私が三一歳になった年のことだった。

一九九〇年代は、若い女性がこぞって海外に出かけた時代だった。最初の企画は、若い女性向けの海外旅行本だったと記憶する。

ところが、担当編集者の上司とたまたま一緒の取材旅行に行ったことから、思わぬ方向に話が展開した。

旅先で富士屋ホテルの話をしたことがきっかけだった。

南アフリカのダーバンという港町のホテルのバーでのことだ。

ネルソン・マンデラが釈放され、アパルトヘイトを定めた法律が撤廃されてまもなくの頃だった。彼が大統領に選出される一九九四年は、まだ少し先のこと。その歴史を振り返ると、あの夜がいつだったかを思い出すことができる。

山口虎造に出会った頃から、私は時々、場の雰囲気が盛り上がり、興が乗ると、講談師のように富士屋ホテルの歴史を話すことがあった。神風楼から始まる物語だった。無意識のうちに物語が口をついて出てくる感覚に、登場人物の誰かが憑依しているように感じることもあった。

なぜ旅先の南アフリカで、その話をしたのだろうか。

長い間、アパルトヘイトで世界から隔絶されていたその国には、九〇年代にあって、七〇年代が封印されているような空気感があった。ホテルのダイニングでは、子供の頃、富士屋ホテルにあったような古めかしい料理が提供されていた。私は、自分自身を見失っていたような八〇年代を飛び越えて、虎造に会った頃の私に戻っていたのかもしれない。

「きみが富士屋ホテルの山口さんだったとはね」

旅行業界に古くからいる人にとって、富士屋ホテルの山口家は有名だ、と言わんばかりに彼は語った。だが、それと、たまたま取材ツアーで同行した私が結びつかなかったらしい。

「女の子向けの海外旅行の本なんて、きみが書くテーマじゃない。そんなものは誰だって書ける。きみにしか書けないことがあるだろう。それを書くべきだよ」

「富士屋ホテル……ですか」

「そうだよ。うちの出版社から出してほしい」

富士屋ホテルを書くことを忘れていた訳ではなかった。

いつも心の片隅にあって、あの大胆な宣言を時々思い出した。まだ機は熟していない、と思い込んでいたけれど、本当はずっと書きたいと思っていた。面と向かって、書くべきテーマだと言われたことはうれしかった。書くことを許されたような気持ちがした。

本の出版が決まったのと時を同じくして、NHKで岩倉具視使節団を題材にしたドキュメンタリーが放映された。そのことも運命の符合を感じた出来事だった。

富士屋ホテルの創業者、山口仙之助は、一八七一(明治四)年、明治政府が欧米に派遣した岩倉使節団の一行として、横浜を船出してアメリカに旅立ったとされている。

番組では、使節団に同行した三人の留学生が取り上げられた。

女子学生の一人で、ピアノ教育の先駆者となった永井繁、鉱山学を学び三井鉱山を興した団琢磨、そして富士屋ホテル創業者の山口仙之助である。唯一の平民留学生というあつかいだった。

仙之助が岩倉具視使節団の一員であったことは、祖父堅吉がまとめた『富士屋ホテル八十年史』に記されている。

渡米中の仙之助については、「身立つる事意の如くならず、勞働に従事し、皿洗ひとまでなって辛苦した」とだけある。

ニューヘイブンのアボット家で成長し、ヴァッサーカレッジに学んだ永井繁。ボストンで中学校を卒業した後、創立間もないマサチューセッツ工科大学に学んだ団琢磨。華々しい学歴に彩られた彼らと異なり、仙之助は、皿洗いをした記録しかない。しかも、どこにいたのか、渡米後の足跡もさだかではない。

そもそも『八十年史』は、謎の多い本だった。

特に冒頭の二ページほどに、その謎の多くは凝縮されていた。

まず、神風楼のことは一文字も出てこない。

「萬延元年、氏が十歳の時、横濱山口粂蔵氏の養子となり、その家に入った」とあるだけである。

山口粂蔵が神風楼の当主であることを知る人であれば、神風楼とのつながりは自然にわかるが、そうでない人にとっては、仙之助の養家について何もわからない。

さらに『八十年史』には、岩倉使節団の一行にいた浜尾子爵と知り合い、後年知遇を受けたとあった。

だが、子爵の浜尾新がアメリカに留学し、オークランドの兵学校に学んだのは一八七三年から七四年にかけてのこと。岩倉使節団を乗せた船が横浜を出航したのは、一八七一年である。どう考えても計算が合わなかった。

山口仙之助は、本当に岩倉使節団の一行だったのだろうか。

NHKの番組プロデューサーに連絡をとると、彼は言葉を濁した。

岩倉具視の従者として一行に加わった山口林之助という人物を、富士屋ホテルの創業者である仙之助であろうと推測したのが番組の根拠だったという。しかし、放映後まもなく、岩倉使節団の研究者から林之助と仙之助は同一人物ではないとの指摘があったと、気まずそうに彼は語った。

早速、その研究者に連絡を取ると、岩倉使節団は、留学生や無数の従者を含む混沌とした一団だったことがわかった。正式な名簿もない。何人いたかさえ諸説あるという。そうした謎の渦中に、仙之助の幻影があった。

『八十年史』の謎に、さらなる謎が重なって、仙之助をめぐるパンドラの箱が開いた瞬間だった。

富士屋ホテルから、仙之助の渡米の証拠となる資料が見つかったとの知らせがあったのは、岩倉具視使節団の謎が極まった頃だった。

それは「規則」と書かれた書状だった。

明治四年以降、パスポートとともにすべての海外渡航者に渡されたものだという。海外に行ったなら、覚悟を決め、身を慎み、金銭の不始末をするな、という注意事項である。一八七一(明治四)年とは、岩倉使節団が旅立った年である。

規則の最後のページには、日付が記してあった。

明治四年十二月十一日。

岩倉具視使節団が横浜を出発したのは、十一月十二日である。

仙之助は、確かに渡米している。だが、出発が岩倉使節団の一ヶ月後とは、何を意味しているのだろうか。

謎は、どれほど調査を重ねてもわからないままだった。

初めての著書、『箱根富士屋ホテル物語』は、ノンフィクションであるにもかかわらず、ミステリーのような仕立てだと評された。仙之助の章は謎が多く、それを追いかけるかたちだったからだ。

調べていくうちに解けた謎もあったが、岩倉使節団と渡米の経緯のようにわからないままの謎も多かった。

本を出版した後も、さらなる謎が迷い込んだ。

私の本、それ自体がパンドラの箱のようだった。

新たな仙之助の謎は、思わぬところからもたらされた。彼が上陸したサンフランシスコと横浜を結ぶ中間地点、ハワイからだった。

編集者のもとにハワイの日本語新聞の記者と名乗る人物から連絡が入ったのだ。彼は、唐突にこう質問してきた。

「仙之助とは、仙太郎ではありませんか?」

岩倉の従者だったという林之助説が消えた後は、仙太郎か。

いったい仙之助とは何者なのか。

「明治元年の最初の日系移民を元年者というのですが、彼らがハワイに上陸した時、すでに日本人がいて、通訳をしてくれたという伝承が語り継がれています。その男は、名前を仙太郎といい、後に日本に帰国して、箱根にホテルを建てたと言われています」

私は、話の展開に言葉を失った。明治時代に箱根にホテルを建てた者なんて、山口仙之助以外、いないのではないか。

「仙太郎伝説と呼ばれています」

一八五一(嘉永四)年生まれの仙之助は、一八六八(明治元)年には十七歳になっている。海を渡り通訳をしてもおかしくない。

仙太郎は、仙之助だったのだろうか。