仙之助編 七の一から七の十二まで

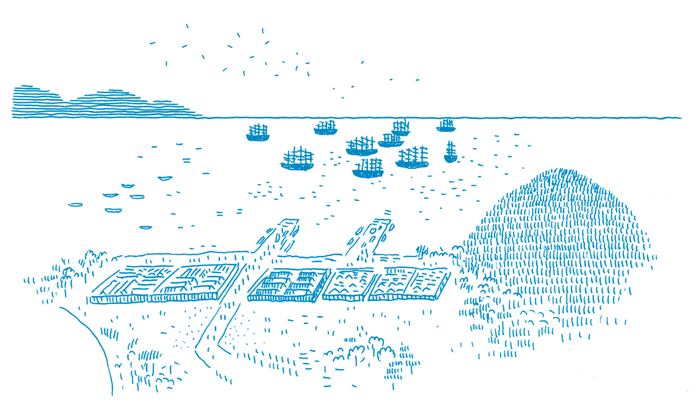

横浜を焼き尽くした豚屋火事は、港を整備するきっかけにもなった。

開港時に設けられたのは、外国船用の通称イギリス波止場こと東波止場と日本船用の西波止場で、いずれも直線状の簡素な突堤だったが、火事の翌年である一八六七年、東波止場が湾曲状に拡張された。後にその形状から「象の鼻」と呼ばれることになる。

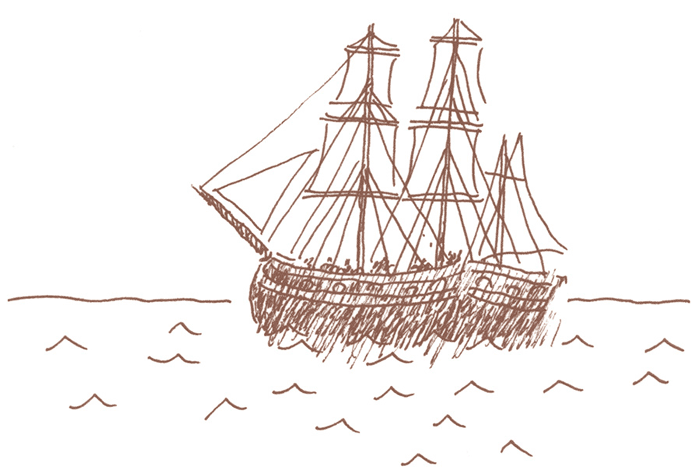

山口仙之助にジョンセンという新しい名前を授けたダニエル・グローブ船長の捕鯨船は、完成したばかりの新しいイギリス波止場に停泊していた。

郵便汽船は出航したばかりだったが、商船が何隻も入れ替わり停泊していた。彼の捕鯨船は、そのどの船よりも小さかった。

ダニエルは、仙之助が自分の乗る船を見て不安げな顔をするのを察して言った。

「ジョンセン、ちっぽけな船でがっかりしているのか」

「いえ、そんなことはありません」

仙之助は慌てて否定した。ダニエルは豪快に笑って言った。

「捕鯨船は機敏に動ける船でないと仕事にならん。ずうたいばかり大きな船よりも、船長の腕は確かだから安心しろ」

「は、はい。この船で太平洋を渡るのですね」

「もちろんだ」

「船の名前は何というのですか」

「そうか、俺の大事な相棒の名前を教えていなかったな。これは失敬した。Clematis(クレマチス)だ」

「クレマチス……」

「花の名前だ。日本には咲かないのか」

クレマチスとは、日本ではカザグルマ、テッセンと呼ばれる花の総称である。イギリスで品種改良され、欧米で人気の園芸植物になった。

「故郷の家の庭にたくさん咲いている。無事に母港に戻れるように、という祈りと旅人の喜びというFlower Language(花言葉)が気に入ってつけたのさ」

「Flower Languages?」

「花にそれぞれの意味を持たせるのだ。日本にはそういう風習はないのか」

「よくわかりませんが、旅人の喜びという言葉はいいですね。私もこれから旅人になるのですから」

「ジョンセン。その通りだ。お前もこれから旅人になって海を渡る。旅は苦しいこともあるが、七つの海を渡って見知らぬ土地を見る喜びは大きいぞ」

ダニエルと同じように赤銅色に日焼けして筋骨隆々とした船員たちが木箱や樽に詰めた積み荷を次々とクレマチス号に積み込んでいく。仙之助も早速、手伝いを始めた。

船員たちとすぐに打ち解けてよく働く仙之助をダニエルは満足げに眺めていた。

出航の日は、瞬く間にやって来た。

仙之助は、粂蔵が旅立ちの選別にと外国人居留地のテーラーで仕立ててくれた白いシャツと黒いズボンを身につけた。数日来、良い天気が続いて、横浜は初夏の陽気だった。ましてハワイは常夏の国と聞いていたから、薄着でかまわないと思ったのだ。

船長のダニエルは、仙之助の姿を見て笑った。

「おい、ジョンセン、そんな格好では凍え死ぬぞ」

「ハワイは暖かいのではないのですか」

「ホノルルに行く前に我々は鯨を追いかけて北に向かう。鯨はもうハワイにはいない」

「北……ですか」

「そうだ。Kamchatka ground(カムチャッカグラウンド)だ」

「カム……、カム、チャッカ」

仙之助は舌をかみそうな地名がすぐに返せなかった。ただ、とてつもない冒険が始まることだけはわかった。聞いたこともない地名に胸が高鳴った。

ダニエルは船室から白い上着を取り出してきた。

異人たちが冬になると身につけている分厚い上着に似ていたが、それとは少し違って、大きな頭巾のようなものがついている。

「ジョンセン、寒くなったらこれを着ろ」

手渡された上着は、獣と油が入り交じったような匂いがした。思わず顔をしかめた仙之助にダニエルは笑いながら説明した。

「Seal(あざらし)の皮だ」

Sealの意味を仙之助が理解するのは、北の海で実物に遭遇してからのことだ。

「北の島の住民から手に入れた。故郷の土産にするつもりだったが、お前にやるよ。俺の上着では大きすぎるだろう。お前くらいの年格好の少年が着ていたものだ」

頭巾にはふさふさとした毛皮がついていた。

「その毛皮はReindeer(トナカイ)だ」

Reindeerという単語には聞き覚えがあった。ユージン・ヴァン・リードが神風楼にクリスマスツリーを売りに来た時、赤く光る球と共に持ってきた飾りに鹿を模したものがあり、そう呼んでいた。大きなツノが印象的な鹿だった。詳しいことは理解できなかったが、クリスマスなる異国の正月祝いに欠かせないものだと学んだ。

「Reindeerは、クリスマスの動物ですね」

「そうだ。だが、北の島では、狩猟で仕留めて生活の糧にする」

北の海では、想像もつかない世界があるのだろう。不思議と不安や恐怖は感じなかった。冒険に出かける興奮が全てに勝っていた。

「さあ、出発するぞ。碇をあげろ」

ダニエルの声が甲板に響き、船員たちの動きが一段と慌ただしくなった。

捕鯨船のクレマチス号は、帆に風をはらみながら、横浜の東波止場を離れた。

ユージン・ヴァン・リードがただ一人、見送りに来て、最後までホノルルに着いた後のことをダニエルと事細かに話していた。仙之助にも名残惜しそうに「タッシャデオレヨ」と何度も声をかけた。

養父の粂蔵の姿はなかった。幕府の禁を犯した密航であることはわかっていたから、目立つことはさけたのである。

捕鯨船での船出は、まさに未知の冒険であり、生きて帰れる保証もなかった。ヴァン・リードも太平洋で遭難して命からがら帰還している。

だが、送別の宴でも粂蔵に湿っぽい様子は微塵もなかった。江戸の漢学塾に送り出す時のように淡々としていた。粂蔵も閉じた国の外に広がる世界に興味があったからこそ、下野国(栃木県)から開港地横浜にやってきた。仙之助を養子に迎えたのも、異国に対する並々ならぬ興味と、物怖じせず好奇心に溢れた気性を好ましく思ったからだ。血のつながりはなくとも、粂蔵と仙之助には通じ合うものがあった。

豚屋火事以降、巡り巡った運命を粂蔵は自身の商売の転換になると信じていた。神風楼を再興して、岩亀楼と同じ異人相手の遊郭にする目論見である。仙之助が経験を積んで首尾良く帰国したなら、その助けになるに違いない。

仙之助が密航者であることを慮って、宴に加わったのは親近者と富三郎だけだった。

後を追ってハワイに渡航するつもりでいる富三郎は、仙之助の旅立ちを我が事のように喜んで、したたかに酒を飲み、陽気にはしゃいだ。

「若旦那、俺もきっと海を渡りますから、待っていてくださいよ」

「もちろんだ。お前たちを迎える準備をしておくよ」

「こりゃあ頼もしいな。いや目出度い、目出度い」

そう言って立ち上がると、故郷の民謡らしき歌をひとりで口ずさみ、訳のわからない手踊りをしながら、千鳥足で座敷をぐるぐると廻った。富三郎もまた、異国への並々ならぬ興味を抱く者のひとりだった。

仙之助は、ヴァン・リードとダニエルの指示に従い、船底の船室で出航の時を迎えていた。捕鯨船の甲板に日本人の少年がいてはいささか目立つ。万が一にも、出航前に幕府の役人に捕まっては困ると思ったのだ。

船が動き出したことは、左右に小さく揺れ始めたことでわかった。

船員たちはみな、帆を操るために甲板に出払っていた。

よく晴れた日で、海上には程よい風が吹いていた。絶好の出航日和だった。

クレマチス号は、凪いだ海を滑るように進んだ。大きな内海である江戸湾は、多少の風が吹いても天候が悪くても、波は穏やかだった。

房総半島の富津岬と三浦半島の観音崎の間を抜けると、途端に外海の波にもまれて横揺れが大きくなった。

「ジョンセン、もういいだろう。甲板に出てこい」

ダニエル船長の声に一安心して、仙之助は甲板に出た。

どこまでも続く大海原は、横浜で埠頭から見る海とは全く違った。

「これが太平洋ですか」

「太平洋の一部には違いないが、しばらくは日本の沿岸を航海する」

すがすがしい海風を仙之助は胸いっぱい吸い込んだ。

クレマチス号は、江戸湾を出た後、房総半島を廻って、銚子の犬吠埼沖まで進んだ。黒潮は、このあたりで太平洋の方向に進路を変える。北に向かうには、潮目の変わるところで黒潮に押し流されないよう、慎重に帆を操って方角を定める必要があった。

黒潮の流れはしばしば人の運命を左右した。

高知から船出して遭難したジョン万次郎の漁船が伊豆諸島南端の鳥島に漂着したのは、黒潮の蛇行があったからと言われる。

捕鯨船の船員たちは、船長を筆頭に序列があり、役割があった。

船長(Captain)に次ぐのはOfficer(航海士)と呼ばれる人たちで、フィリップ、リチャード、ジョージの3人がいる。彼らはCabin(船室)と呼ばれる部屋を与えられていて、一緒のテーブルで食事をとる。仙之助はその給仕や身の回りの世話をするCabinboy(船室係)を任じられていた。先輩格がもう一人いて、必要もないのに雇ってくれたのは明らかだった。それだけに懸命に働かなければと仙之助は肝に銘じた。

船長と航海士以外の人たちはCrew(乗組員)と呼ばれる。

まずは操船や捕鯨に直接関わらない専門職がいる。仙之助たち船室係のほか、Cook(料理人)、Carpenter(大工)、Blacksmith(鍛冶屋)、そしてCooper(樽職人)だ。樽が必要なのは鯨の油を詰めるためで、捕鯨船には欠かせない仕事だとダニエル船長に教わった。

捕鯨船ならではの役割と言えば、Boatsteerers(操舵手)が欠かせない。

ジョーイと呼ばれる親分が鯨を仕留める銛を見せてくれて、手振り身振りで説明してくれた。一番下っ端はForemasthands(平水夫)と呼ばれる人たちで、マストの上にのぼって帆を張ったりして、いつも忙しく働いている。

出港時に押し込められた船底の船室が、仙之助たち専門職と操舵手が眠る場所だった。快適とは言いがたかったが、平水夫たちは、船首に近い船底にいて、そちらの方がより劣悪な環境で、揺れも酷かった。

晴れてさえいれば、船員たちはみな甲板に出てきた。食事も甲板で車座になってとることが多い。空気のよどんだ船底にいるよりずっと快適だったからだ。

海風に吹かれる心地よさはなんとも言えなかった。

ユージン・ヴァン・リードが航海は健康にいいと言っていたことを思い出した。「ジョンセン」と呼ばれるたびに、仙之助は仙太郎のことを思った。一緒に潮風に吹かれていたなら、と思わずにいられなかった。

クレマチス号は北海道の箱館(函館)で短い寄港をして、追加の補給をした。

横浜と同じく日米和親条約で開港した港である。密航者の仙之助は横浜の出港時と同じように船底の船室に身を潜めた。

先輩の船室係であるラニだけが船に残っていた。がっちりと大柄な男で、皮膚は浅黒く、大きな黒い瞳が印象的だった。不思議な響きの名前がジョンセンのようなニックネームなのか、本当の名前なのかもわからなかった。船長と航海士の食事を二人で給仕するのだが、仕事に最低限必要なことしか話さない。だが、その日は珍しくラニが話しかけてきた。

「ジョンセン、お前はホノルルに何をしに行くのか」

「ハウスボーイとして働きます」

「そのためだけに海を渡るのか」

「……」

ユージン・ヴァン・リードの移民計画のことはうっかり話せないと思い、仙之助は黙った。

「ハワイはどんなところだと聞いている?」

「極楽(Heaven)のようなところだと聞きました」

ラニは、ふっと力なく笑った。

「そうだといいな……」

意味深長な返答に仙之助は戸惑った。ラニは、自分がハワイの出身であり、名前はハワイの言葉で「Heaven」を意味するとだけ話すと、再び意味ありげな笑みを浮かべた。

クレマチス号は、ほどなく箱館を出港した。

津軽海峡を抜けて北海道の西沿岸を北上する。季節は夏に向かっているのに、日を追うごとに風は冷たくなっていく。北海道の宗谷岬と樺太の間にある海峡を過ぎると、その先に広がるのはオホーツク海だった。海上を吹く風はさらに冷たくなった。

乗組員たちは分厚い上着と長靴を身につけた。仙之助も白いアザラシの上着を着て、船長から借りたぶかぶかの長靴を履いた。船上がにわかに慌ただしくなっていく。

マストに何人もの平水夫がよじ登り、航海士は望遠鏡を持って甲板に立った。

いよいよ鯨の出没する海況に入ったのである。

操舵手たちは、船上に吊してある小舟をおろす準備をしている。

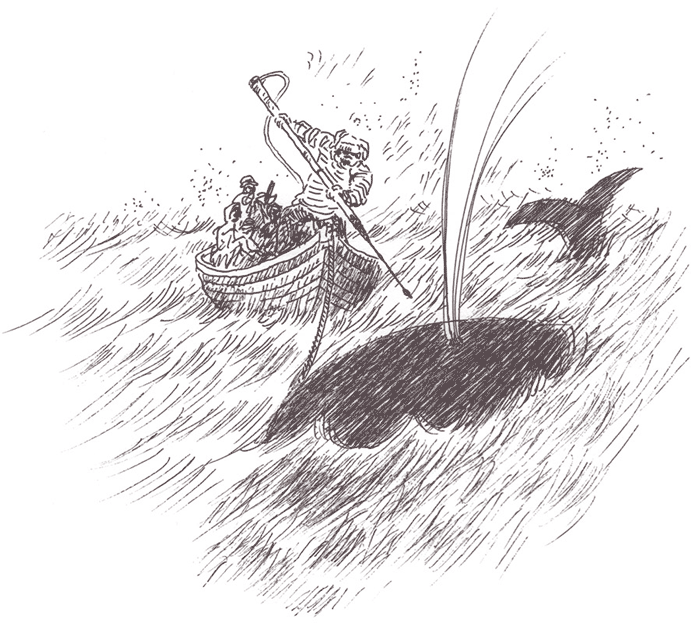

鯨が見つかったら、小舟で接近し、銃で撃ち、最後は銛で絶命させるのだという。

海を幾つかの方角にわけ、それぞれが担当する方角で鯨の姿を探す。

遠くの鯨を見つけるには、まずは「Blow(ブロウ)」を見つけることだと教わったが、鯨を見たこともなければ、生態も知らない仙之助には、その意味が掴みかねた。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

突然、マストの上から大きな声が上がった。

声を上げた男は、腕を伸ばして方角を指し示す。

船長が指し示す方角に舵を切り、船体がぐらりと斜めに揺れた。

水平線の先に見えたのは垂直にあがる水しぶきだった。

その下に鯨の黒い巨体が見えた。「Blow(ブロウ)」とは、鯨が水を噴き上げているのだと、仙之助は理解した。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

マストの上にいる男は、なおも大きな声を上げ、先ほどと反対の腕を伸ばした。鯨は潮を噴きながら移動しているらしい。

クレマチス号は、鯨の動きに翻弄されるように右に左に蛇行しながら進んだ。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

水平線に再び水柱が上がり、声が上がる。

最初の鯨は見失ったが、平水夫たちはがっかりする様子もなく、鯨の見張りを続けた。

季節は夏至が近づいていて、北の太陽はなかなか沈まなかった。

晴れていても、冷たい風が強く吹き、波が荒れている。

オホーツク海からべーリング海に至るカムチャッカグラウンドは、日本近海のジャパングラウンドに続いて一八四九年にニューヨークを母港とする捕鯨船が開拓した新しい漁場だった。多くの捕鯨船がめざすようになるのは一八五〇年代以降。一八四九年のゴールドラッシュで資金を貯め、五一年に帰国したジョン万次郎は、この時代には遭遇していない。

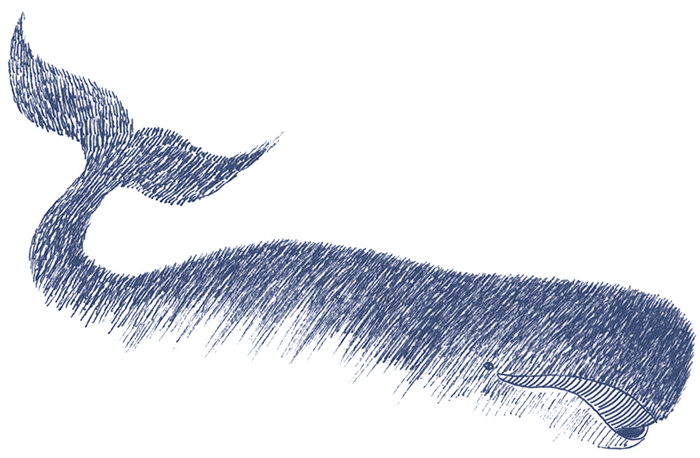

カムチャッカグラウンドの発見で、この海域だけにいるホッキョククジラ(Bowhead Whale)が捕鯨の対象に加わった。それまで最も価値があったのはマッコウクジラ(Sperm Whale)だった。当時の捕鯨は、ランプの燃料などに用いられる鯨油のほか、しなやかで弾力性があり素材としての用途が多かった鯨のひげなどを目的としていたが、マッコウクジラの巨大な頭からは、さらに「鯨蝋」と呼ばれる特殊な脂がとれた。これは精密機械の油に最適だった。一八五九年に石油が発見されて以降、エネルギー産業、素材産業としての捕鯨はゆるやかに衰退していくが、マッコウクジラの鯨蝋だけは、なかなか代替品がなく、二〇世紀に入ってからも需要があった。

捕鯨船がジャパングラウンド、カムチャッカグラウンドと新たな漁場を求めたのは、特にマッコウクジラの乱獲が大きな理由とされている。

マッコウクジラなど、ほとんどの鯨は、世界中に広く分布し、季節ごとに海を回遊する。クレマチス号が北に向かった理由だが、カムチャッカグラウンドにしかいないホッキョククジラを狙う野心もあったに違いない。

ホッキョククジラの特徴は大きく太っていることだ。

分厚い脂身からたっぷり鯨油がとれるほか、ひげも大きかった。一八五〇年代から六〇年代にかけて、欧米の女性のファッションは、クリノリンスタイルと呼ぶフープ状のスカートが流行した。スタイルの象徴である締め上げたウエストを作るコルセットにもスカートを膨らます下着にも鯨のひげが使われた。このため、大きなひげを持つホッキョククジラは、特に商品価値が高かったのである。

クレマチス号の乗組員たちがオホーツク海に入って最初の鯨を仕留めたのは、鯨の見張りに立ち始めてから三日目のことだった。

前日にも何度となく「Blow(ブロウ)」の声が上がり、一度は船上に吊した「Whale Boat」と呼ぶ小舟が海上に下ろされた。親分のジョーイを筆頭に操舵手たちが乗り込んで、鯨が泳ぐ方向に漕ぎ出した。だが、鯨はまたしても離れていった。

戻ってきたジョーイは、銛の先にからまった巨大なイカを誇らしげに見せた。

仙之助は晩の食卓にのぼるのかと思い、楽しみにしていたが、彼らは嬉しそうに巨大イカを眺めると、そのまま海に捨ててしまった。

船長のダニエルが説明してくれた。

「Giant Squid(巨大イカ)は鯨の大好物さ。こいつが捕まるということは、鯨がたくさんいる証拠だ。明日こそ、最初の鯨が仕留められるに違いない」

そして、ダニエル船長の言葉通りになった。

よく晴れた朝だった。

まだ早朝なのだろうが、太陽はだいぶ高く上がっていた。

船上では時を告げる寺の鐘がないし、船長や上級船員が持っている懐中時計など、仙之助は持っているはずもなかったので、正確な時間はわからなかったが、日暮れから夜明けまでの時間が短くなっているのは実感としてわかった。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」と声が上がったのは、短い夜が明けてまもなくのことだった。寝不足気味の仙之助は、目をこすりながら甲板に出た。

風も無く、海は凪いでいた。

金色の朝陽が甲板を照らす。眩しい光の先に海に下ろされる小舟が見えた。

ジョーイの野太い声が響く。

「でっかいSperm Whaleだぞ」

水平線の先に鯨の尾が見えた。

仙之助はSperm Whale(マッコウクジラ)が彼らの狙う最上位の鯨のひとつであることはわかっていたが、実物を目にするのは初めてだった。

船上に緊迫感が走る。

「Whale Iron(鯨の鉄)を準備しろ」

ジョーイの声にも大きな仕事が始まる緊張が感じられた。仙之助は彼に見せて貰った鯨を捕獲するための大きな銛をそう呼ぶことを思い出した。

操舵手たちの乗った小舟は波間に姿をあらわしては消える鯨をめがけて、手漕ぎで近づいていった。ジョーイももう大声は出さない。気配を気づかれずに鯨に近づくためだった。静寂の中、三艘の小舟が粛々と進む。

操舵手たちを送り出したクレマチス号の船上も静かになった。巨大な鯨に立ち向かうには、漕ぎ出した小舟は頼りなげに小さく、仙之助は不安になった。

「あ、危ない」

仙之助は叫んだ。

ジョーイの乗った小舟がマッコウクジラの頭上に乗り上げたのだ。

次の瞬間、鯨が巨大な四角い頭をもたげた。小舟はあやうく転覆しかかったが、器用に鯨の頭を乗り越えて反対側に廻った。鯨の急所に銛を差し込むには、ぎりぎりまで接近しなければならない。

「ジョーイは小舟を操るのが上手い。そう簡単に海には落ちないから安心しろ」

後ろから仙之助の肩を叩いたのは、先輩のラニだった。

「でも、ジョーイでなければ、危なかったかもしれないな」

「鯨を仕留め損ねて海に落ちることもあるのですか」

「そりゃあ、あるさ。そのまま浮かんでこなかった操舵手もたくさん見ている」

「……」

「捕鯨は命を賭けた危ない仕事だ。鯨が俺たちの船に体当たりすることもある」

「そうなんですね」

仙之助は、緊張した面持ちでラニを見つめた。その時、静寂を破る大声が甲板に響いた。

「ワオオオオオオ、行け、行け、行け」

「やったぞ、もう一息だ」

ジョーイの投げた銛が鯨に命中したのである。

鯨に突き刺さった銛には丈夫な綱がついている。ジョーイはこれをしっかりと持ち、小舟の船尾にあるLogger head{銛綱(せんこう)柱}と呼ばれる柱にくくりつけた。

銛の刺さった鯨はのたうちまわった。

鯨とつながれた綱は摩擦でギシギシと音を立て、熱を帯びて煙が上がった。

操舵手が海水をかけて摩擦熱を冷やす。

鯨の巨大な尾がバンバンと水を叩く。人と鯨の命を賭けた闘いだった。

仲間の小舟から放った銛がもう一つ命中すると、鯨の動きが緩慢になった。

さらにもう一つ銛が打ち込まれると鯨は完全に動かなくなった。

絶命したのだろうか。

銛の刺さったところから赤い血がどくどくと流れ、たちまちのうちに海を赤く染めた。

闘いの終焉だった。

ジョーイが誇らしげに鯨の巨体に乗り、血まみれの頭に綱を通した。

綱は再び銛綱柱にくくりつけられる。

三艘の小舟は、綱で鯨を牽引しながらゆっくりとクレマチス号に向かって動き始めた。鯨がよほど重いのだろう。操舵手たちは懸命に漕いでいるのに、なかなか前に進まない。甲板に残った乗組員たちも声をかけて彼らを鼓舞した。

捕獲した巨大なマッコウクジラはクレマチス号の右舷側に鎖でつながれた。

もうひとつの闘いの始まりだった。

サメに食い荒らされる前に解体しなければならない。

右舷につながれた鯨の上に鯨を切る専用のプラットフォームが吊された。

マッコウクジラ独特の四角い頭が最初に切り落とされる。貴重な「鯨蝋」が取れる頭の先端をまずは処理する。通常の鯨油より三倍から五倍の価値がある。乗組員たちがマッコウクジラを珍重する理由のひとつだった。

頭の残りの部分からも鯨油は取れる。顎と歯は工芸品の材料になった。

次に鯨の分厚い脂身を切り取る作業が始まる。オレンジの皮を剥くように剥ぎ取られた脂身は「Blanket(毛布)」と呼ぶ。実際、布団ほどの大きさがある。さらに小さく切ったものが「Bible(聖書)」だ。本のような形状であることからこう呼ぶ。

「聖書」になった脂身は、レンガ造りのストーブの上に置かれた鉄鍋に入れる。

脂身を溶かして鯨油にするのだ。できあがった鯨油は木樽に詰めて船底に運ぶ。

作業は交代制で昼夜を徹して行われた。

貴重な獲物を一刻も早く処理しなければならないからだ。専用の道具を扱う樽職人や大工以外はすべて動員される。船室係の仙之助やラニも例外ではなかった。

船内にはずっと血なまぐさい匂いが立ちこめていたが、それはまだ我慢が出来た。

だが、鉄鍋で脂身が溶ける時の異臭は、嗅いだことのない独特の匂いで、仙之助は閉口した。船酔いにはめっぽう強かったが、鯨油を燻す匂いにはやられた。何度も気分が悪くなり、食事が喉を通らなくなった。

青白い顔をして鉄鍋をかき混ぜている仙之助を見て船長のダニエルが言った。

「おい。ジョンセン、大丈夫か」

「は、はい。大丈夫です」

吐き気をこらえて仙之助は答えた。

「ジョンマンは、遭難して助けられた直後から操舵手として活躍したと聞いている」

「操舵手……ですか」

「そうだ」

果敢にマッコウクジラに向かっていくジョーイの姿を思い出した。

ジョン万次郎は、土佐の漁師だったというから海には慣れていたのだろう。だが、ジョンマンにあやかった名前を授かった以上、この程度の試練に負けてはいられないと思った。

ダニエルはジョンマンの話をすることで、仙之助に捕鯨船乗りとしての自覚を持たせようと思ったに違いない。仙之助の肩をポンポンと叩いて笑顔を浮かべた。

鯨の血糊と脂でべとつく甲板は滑りやすく、いつまでも気分が悪いとふらふらしていたら、足を滑らせて海に落ちてしまう危険もあった。気合いを入れ直さなければ。

仙之助は深呼吸をすると、鼻をつまんで食事をのみ込んだ。

パン、パン、パン、パン。

仙之助は、乾いた銃声で目が覚めた。

日が昇ってまもなくの頃だった。

マッコウクジラを解体し、鉄鍋で煮溶かし鯨油にする作業は一週間余り続いた。過酷な労働がようやく終わり、乗組員たちが「Big Cleanup」と呼ぶ大掃除が行われたのが前日のことだった。デッキブラシを使って、鯨の血と脂でヌメヌメとした甲板を洗い、元の状態に戻す。この作業もまた重労働だった。

仙之助は、疲れ果てて倒れ込むように床についた。

覚醒して、確かに銃声を聞いているのだが、疲労の残った体が動かない。

こんな朝早く、また次の鯨を仕留めたのだろうか。

眠さをこらえて起き上がり、朝陽の差し込む甲板に出た。

パン、パン、パン、パン。

ジョーイが空に向かって空砲を撃っていた。

操舵手たちがマストに旗をあげている。

赤と白のストライプに青地の星がついた旗は外国人居留地で見覚えがあった。

「七月四日だ」

船長のダニエルが、仙之助に誇らしげに言う。

「七月四日……」

「そうだ。独立記念日(Independence day)だ。どんな日かわかるか」

銃声は、記念日の祝砲だった。

「はい、アメリカの国が誕生した日です。七月四日は、横浜が港を開いた日でもあります」

仙之助も誇らしげに言った。

「そうか、それは知らなかった」

「ヴァン・リードさんは、その日に横浜に上陸して、この旗……Stas and……」

「星条旗(The Stars and Stripes)か」

「はい、それを横浜の空にあげたと聞いています」

「そんな因縁があったのか。横浜は我が国にとって特別な港だな」

仙之助は、ユージン・ヴァン・リードから聞いた話を思い出していた。

一八五九年の七月四日、横浜の本覚寺の墓に立つ大木の枝に掲げたのと同じ旗が、オホーツク海を航行する捕鯨船のマストに翻っている。

樽職人が金色に光る楽器を取り出して演奏を始めた。

威勢の良い行進曲で、それもまた外国人居留地で聞き覚えがあった。彼らの祝祭日の決め事が、仙之助にとっては横浜を思い出させる。それが何とも不思議だった。

キッチンからは美味しそうな肉の焼ける匂いがしてきた。固いビスケットばかりの食事に辟易していた仙之助は、唾を飲み込んだ。

独立記念日のご馳走は、子豚の丸焼きだった。

横浜から生きたまま積んできた子豚を絞めたものらしい。

仙之助も船底で鳴き声を聞いていた。見知った動物の殺生はいささか抵抗があったが、香ばしい肉の焼ける匂いに躊躇する気持ちも吹き飛んだ。大曽根村にいた頃は、四つ足の動物を食べるなんて想像もしなかった。横浜に暮らすようになって、牛鍋を知り、ヴァン・リードと出会って西洋料理を知った。今では香ばしく焼いた肉が一番のご馳走だと思う。

普段は船長や上級船員しか飲めない葡萄酒もふるまわれた。

早朝、マストに星条旗を揚げていたときには姿の見えなかったラニも、いつのまにか隣にいて、上手そうに豚肉を頬張っていた。

カリカリに焼けた皮と肉汁のしたたる肉がたまらない。

「旨いな。俺の故郷でも祝祭日には豚を食べる。懐かしい味だ」

「故郷とはハワイですか」

「そうだ。土を掘った穴に焼けた石を敷き詰めた上に豚をのせてカルーアする」

「カルーアとは何ですか」

「蒸し焼きという意味だ」

「豚を食べる祝祭日とは、独立記念日ですか」

何気ない仙之助の問いに、しばらくの沈黙があった。

「……、大切な客人をもてなす時や結婚式だ」

ハワイはアメリカとは別の国だとヴァン・リードに教わったことを仙之助は思い出した。

「ハワイでもハオレは、独立記念日に今日のような祝い事をする」

「ハオレとは……」

「俺たちの言葉で、あいつらのことだ」

そう言ってラニは、船長と乗組員たちの方を見た。

ハオレとはハワイ語で「白人」を意味する。仙之助にとっては同じ異人だったが、ラニが自分と彼らを区別していることを仙之助は理解した。

昼を過ぎて、風が強くなった。気温も急に下がり始めた。

クレマチス号は、帆に風をはらみ滑るように海上を進んでいく。

「おおおい、島が見えるぞ」

ジョーイの声が上がった。

モクモクと白い煙を上げる島が近づいてきた。

「あれは何ですか」

仙之助の問いにラニが答えた。

「火山(Volcano)だ」

仙之助にとって初めて聞く英語だった。表情を読み取ったラニが言い換えた。

「火の山(Mountain of Fire)だ。お前の国にもあるだろう」

クレマチス号が沖合を航行した火山島は、ロシア語でチルポイ島と呼ばれていた。

北海道からカムチャッカ半島に続く千島列島の中程に位置する。ロシア帝国と松前藩の領有が交錯した島のひとつだったが、一八五五(安政元)年の日露親和条約で、択捉島と得撫(うるっぷ)島の間に国境線が引かれた。チルポイ島は得撫島の隣にある。

もっとも島々の本来の住人はアイヌ民族である。

チルポイの語源はアイヌ語の「チリ・オ・イ(小鳥がたくさんいる島)」に由来する。

切り立った岩場には無数の白い海鳥が見えた。

キャーオ、キャーオ、キャーオ。キャーオ。

大きな鳴き声と共に翼を広げて頭上を旋回する。

仙之助はあっけにとられたように青い空を仰いだ。これほどたくさんの鳥を見るのは初めてのことだった。

チルポイは南島と北島の二つがあって、煙を上げているのは北島の火山だった。

どちらも黒い火山岩からなっていた。船長のダニエルがロシア語でもアイヌ語でもなく「Black Brothers(黒い兄弟)」と英語で呼ぶのはそのためである。

黒いゴツゴツした火山岩は海岸線まで迫り、白い煙は山頂だけでなく、海に近い岩場からも立ち上っていた。

何かが腐ったような匂いがする。仙之助は初めて嗅ぐものだった。少し慣れれば、鯨の脂を鉄鍋で煮る時の悪臭ほど、嫌なものではない。

「この匂いは何ですか」

双眼鏡で島を見つめる船長のダニエルに聞いた。

「硫黄(Sulfur)だ」

Volcano(火山)と同じく、仙之助は聞いたことのない英語だった。

「これが火の山なのか……ヒ、ノ、ヤマ」

仙之助は日本語でつぶやいた。

お前の国にもあるだろうと言われたが、仙之助の知る日本とは、生まれ故郷の大曽根村と江戸の浅草と横浜だけであり、火を噴く山など見たことはなかった。

ハワイに行くために乗った捕鯨船で、こんな冒険をするとは予想もしなかった。鯨の解体作業には音を上げそうになったが、見たこともない世界を目の当たりにする興奮を思えば苦労でも何でもない。

翌朝、風はさらに強くなった。七月とは思えない寒さだった。

仙之助は、横浜を出航する時にダニエルからもらった白い頭巾のついた上着を着た。ラニも同じように頭巾のついた上着を着込んでいる。二人で前日の祝宴で散らかった甲板の後片付けを始めた。ジョーイは、銛の手入れに余念がない。

マストには見張り番が立っている。

独立記念日は終わり、鯨を追い求める日常が再び始まった。