仙之助編 三の一から三の十二まで

横浜が開港して五年の月日が流れ、外国人居留地には石造りの二階建ての建物が建ち並ぶようになった。どの建物も二階部分には、広いベランダが張り出していて、籐の椅子が置かれていた。インドより東のアジアの植民地でよく見られたベランダ・コロニアルと呼ぶ建築様式だった。風がよく抜けて暑さをしのぐのに適していた。

寒い冬のある日本では、ベランダが本来の役目を果たすのは年の半分ほどだったのに、申し合わせたように誰もがベランダを設えたのは、夏の蒸し暑さが熱帯の植民地と変わらなかったからだろうか。居留地の欧米人が、植民地を見るのと同じ眼で日本を見ていた証だったのかもしれない。

実際、幕末の政治情勢は、いつ周辺のアジア諸国と同じように植民地になってもおかしくない不安定さを含んでいた。

不平等な条約のもとに開国した幕府に反発して、国家存在の根拠としての尊王思想と、外敵を打ち払う攘夷思想が結びついた「尊王攘夷」が熱病のように広がった。

横浜の外国人居留地がその標的の最たるものであったことは言うまでもない。「攘夷」は、敵対される側にとっては、不条理なテロリズムに他ならなかった。

一八六二年の生麦事件は、彼らの脅威を象徴する出来事だったが、居留地の中で、一人だけ、被害者にも否はあったと吹聴する人物がいた。

アメリカ領事館の書記から転じて貿易商となったユージン・ヴァン・リードだった。

惨殺されたリチャードソンが遭遇した薩摩藩主の父、島津久光の一行に、ヴァン・リードもその直前に出会っていたと言うのだ。だが、日本の習慣や事情に通じていた彼は、直ちに馬を下り、道の傍らで脱帽して敬意を表した。薩摩藩の一行は何事もなく通り過ぎていった。

その後、リチャードソンのことを知って、事も無げに言った。

「日本の習慣を知らずに無礼を働いた者の自業自得であろう」と。

ヴァン・リードの言い分は、当然の如く、変わり者の戯言として受け流された。

港崎遊郭の伊勢楼に大八車を引いてクリスマスツリーを売りに来たのは、その年の年末だったことになる。

年が明けて一八六三年、品川の御殿山で建設中だった英国の公使館の焼き討ち事件がおきた。英国公使館は品川の東禅寺にあった頃、すでに二度も襲撃にあっていた。事件の首謀者は、長州藩の高杉晋作だった。当初は、横浜の外国人居留地を襲撃する計画を立てていたが、藩主の毛利定広の説得で中止。だが、薩摩藩が外国人を成敗した生麦事件に相当する成果を長州藩も上げることを切望し、藩の勅使らが江戸を離れたのを見計らって実行したのだった。火付け役の一人だった伊藤俊輔という若者が、密航してイギリス留学をしたのは、それからわずか数ヶ月後のことである。

この事件を受けて、外国人居留地では、攘夷派のテロリズムへの脅威と警戒はいよいよ高まった。戦々恐々とした人々は、イギリスとフランスの軍隊が駐屯するようになって、ようやく落ち着きを取り戻したのである。

一八六三年六月、横浜の外国人居留地に最初に到着した軍隊は、フランス陸軍の第一アフリカ猟兵連隊の二五〇人だった。

一八三二年に創設され、北アフリカ、モロッコの戦闘に参画した部隊である。一八五九年には、イタリア北部で勃発したイタリア統一をめぐる戦闘、ソルフェリーノの戦いに参戦している。後に赤十字を創設するアンリ・デュナンが遭遇し、戦争の惨状に心を痛めた戦争である。横浜に着任する直前、ラテンアメリカにおけるフランスとアメリカの代理戦争となったメキシコ出兵にも加わった。翌六四年の五月に海兵隊三〇〇人が着任するまで、フランス陸軍屈指の精鋭が外国人居留地を守備したことになる。それだけ、攘夷の嵐が吹き荒れる日本の治安が脅威と見なされていたのだ。

イギリス陸軍第二〇連隊分遣隊が香港から到着したのは一八六三年の年末である。翌六四年には海軍軽装歩兵五五〇人が上陸、続いて第二〇連隊の本隊が着任した。これにより、イギリス軍は総勢一二〇〇人と、フランスを上回る兵力を備えた。

両軍の駐屯地は、海岸沿いの外国人居留地の南側にある高台に設けられた。山側に位置することから「山手」と呼ばれた。

フランス軍の駐屯地は斜面にあり、「フランス山」と呼ばれた。隣接するイギリス軍の駐屯地は台地になっていて、第二〇連隊の20(Twenty)をもじって「トワンテ山」と呼ばれた。制服の色も対照的で、フランス軍は青、イギリス軍は赤だった。そのため「青シャツ」と言えばフランス軍をさし、「赤シャツ」と言えばイギリス軍をさした。

彼らは、しばしば酒場で共に酒を酌みかわし、友情が生まれることもあれば、些細なことから殴り合いの喧嘩になることもあった。若い外交官や商人たちも、そうした戯れに加わった。誰もが若く、血気盛んで、好奇心に満ちあふれていた。攘夷派のサムライは、どこに潜んでいるかわからず、闇から突如現れる鋭い切れ味の刀で命を失うかもしれない。弾薬の飛び交う数多の戦闘を生き抜いた猛者にとっても得体の知れない恐怖だった。それが彼らの気持ちをヒロイックに高ぶらせ、行動を刹那的にさせた。

酒で勢いがつけば、繰り出すところは決まっていた。

港崎遊郭である。

夜の帳がおりると、無数の赤い提灯に灯りがともされ、遊郭の建物を照らし出した。二階建てのひときわ豪壮な建物だったのが岩亀楼である。その名前を外国人は「ヤンキロー」と少しなまって発音した。「ヨシワラ」と並んで、遊郭そのものをさす言葉でもあった。表向き、外国人の登楼が許されていたのがここだけだったこともある。

二階部分には、艶めかしい深紅の欄干がめぐらされていて、奥の格子戸の中に首筋まで真っ白に化粧をした若い女郎が煙草盆を前に置きずらりと並んだ。黒髪に刺した金銀の髪飾りが、灯りに反射してゆらゆらと煌めく。白い肌に真っ赤な紅をさした女たちは人形のように動かなかった。彼女たちが人形ではないことに気づくのは、時折、煙草盆から長いキセルを取り出して、プアッーと煙を噴き上げる瞬間だけだった。

夜の港崎遊郭は、この世のものとは思えない幻惑の世界だった。

殺戮が跋扈(ばっこ)する横浜の現実とはたった一本の橋で隔てられていた。この橋を渡ることで、男たちは現と幻を行き来するのだった。

名もなき木の橋に「ため息橋」という呼び名がつけられたのは、山手に駐留軍が着任してからのこと。フランス軍の兵士が命名したというのがもっぱらの噂だった。

「ため息橋(The Bridge of Sighs)」とは、ベネチアのドゥカーレ宮殿と牢獄を結ぶ橋のことをさす。一六世紀に建造された大理石の屋根付き橋だ。

「ため息橋」と命名したのは、イギリスの詩人、ジョージ・バイロン卿である。一九世紀初め、物語詩『チャイルド・バイロンの巡礼』に記された。牢獄に連行される囚人が、橋からこの世の見納めとしてベネチアの美しい風景を見てため息をつくところからの発想だった。彼がベネチアを訪れた頃には、かつてのような厳しい罪刑はなくなっていたというが、詩人は史実から物語を紡いで名づけたのだった。

同名の橋は、イギリスのケンブリッジにもある。ベネチアのそれと同じ屋根付き橋で、一八三〇年代に命名された。こちらはケンブリッジ大学の学生が、試験の結果を気に病み、ため息をついたことに由来するという。

港崎遊郭の「ため息橋」に屋根はなく、ベネチアの橋ともケンブリッジの橋とも似てはいない。だが、命名したフランス兵士は、これらの逸話を知っており、何らかの共通する意味合いを込めたのだろう。

幻惑の世界に誘われる恍惚のため息なのか、その世界を後にする刹那のため息なのか。

いずれにしても橋は夢の世界と現実との結界であった。

日没から真夜中まで、日本人、中国人、欧米人、横浜中のありとあらゆる男たちが港崎遊郭に押し寄せた。そのため、橋は往来が絶えることがなかった。

橋の上には、なぜかいつも二、三人の僧侶が佇んで経を唱えていた。むき出しの欲望が渦巻く原色の世界と、くすんだ灰色の僧衣がいかにも対照的だった。

僧侶は、橋を渡る男たちに何を祈っていたのだろう。

多くの男たちは、僧侶の存在を眼に入れず足早に過ぎ去った。ごくまれに小銭を投げる者もいたが、この橋の上で善人ぶることに居心地が悪くなるのだろう。最後は決まって、僧侶をからかう冗談を飛ばすのだった。

若い外国人の兵士や商人たちは、必ずしも毎夜、岩亀楼で贔屓の女郎を指名する訳ではなかった。ただ赤い提灯に照らし出された遊郭の界隈を千鳥足でほっつき歩き、欄干の前に並んだ女たちにあやしげな日本語で声をかけた。

「イチバン、イチバン」

呼びかけに反応して、無表情の顔に微かな笑みがこぼれると男たちは子どものようにはしゃいだ。遊郭には夜回りをする者がいて治安が保たれているのも、彼らがここに来る理由だった。橋を渡れば、灯りがあり、不審者に襲われる心配がなかった。

ユージン・ヴァン・リードが初めて手がけた貿易商としての仕事は、日本に来た時に乗船していた小型帆船ウォンダラー号が香港に戻る時の積み荷を手配することだった。

菜種油、ハゼ蝋、海藻類、スルメ、アワビ、ナマコなど、種々雑多なもので船倉をいっぱいにした。中国人が喜びそうな品物ばかりだった。

ウォンダラー号の船主であるハード商会に認められたヴァン・リードは、以後、香港に拠点を置くハード商会の仕事に関わることになった。香港への積み荷を手配するだけでなく、日本で売れそうな品物を見繕って、香港経由でヨーロッパやほかのアジアの国々に手配した。

当時、極東で活躍した貿易商を冒険商人と呼んだ。彼らは日本の不穏な政治情勢に乗じて武器や鉄砲、大砲、軍艦を輸入し、幕府と相対する諸藩の志士たちとの間を上手く立ち回り、莫大な利益を得た。長崎のトーマス・ブレーク・グラバーなどはその典型であった。だが、ヴァン・リードは、彼らとはタイプの違う商人だった。

一攫千金のチャンスがあるから日本に目をつけたのではなく、本当にこの国のありように興味があって海を渡った。アーネスト・サトウのような知的興味というのでもない。ヴァン・リードの興味は、より世俗的で、市井の人々に目が向いていた。

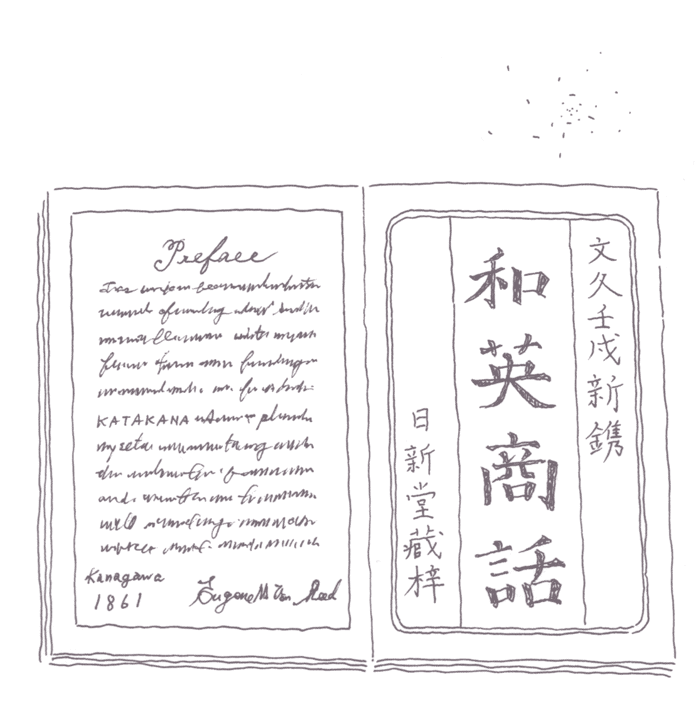

その人となりを象徴する逸話の一つが、来日して三年目に『和英商話』という英会話本を編纂、出版したことだ。蘭学の盛んだった日本では知識人はオランダ語にしか通じておらず、まともな英語の辞書もないことに目をつけたのである。中浜万次郎が『日米対話捷径』を出版した三年後のことだ。例文が実用的で、横浜の商人たちに重宝されたが、商売としては、大砲や軍艦を輸入する方がよほど儲かる話だった。全くの実用書で、ジャパノロジストとしての見識を記した本でもないというのが、いかにもヴァン・リードらしかった。

鉄砲などの武器も扱ったが、時計やランプ、遠眼鏡といった珍しい日用品の類をあれこれ取りそろえるのが彼の得意とするところだった。

そして時々、それらの商品を携えて、人気のまばらな日中に港崎遊郭の橋を渡った。

まず足を運ぶのは伊勢楼だった。

岩亀楼に対抗心を燃やす主人が、珍しい舶来の商品に眼がなかったからだ。主人の影響だろうか、女郎たちのなかにも新しもの好きの娘がいて、毛織物のショールなどに飛びついた。

持参した商品が気に入られるのはうれしかったが、それにしてもヴァン・リードが得意になったのは、仙之助という利発な息子に『和英商話』を渡した時の事である。

江戸の漢学塾に通い、独学で英語を学ぶ仙之助ならば興味を持つだろうと思ったのだが、その反応は、想像を越えていた。金銀財宝を前にしたかのように目を輝かせ、秘宝にふれるように恭しく本のページをめくる。

「これは……、エゲレスの教本でございますね」

仙之助は、養父の粂蔵とヴァン・リードの顔をかわるがわるに見ながら言った。

「How much is it?(いくらですか)」

その表情を見ていたら、ヴァン・リードは商売っ気が失せていくのを感じていた。

『和英商話』は表紙をめくると英文と日本語で序文が記されていた。

仙之助は、日本語の序文を読み上げた。

「コノ文章ワガココロヲクダキシタタメレバ日本ノ諸君子コレヲマナビツウジタマワレバ予ガヨロコブコト、コレニスギス。文久元年酉、神奈川。アメリケン、ウヱンリイト」

仙之助の頬が紅潮してゆくのがわかった。

最後の名前のところで、彼は目を白黒させながらヴァン・リードを見た。

「ウヱンリイト、ユー?」

「Yes, I am VanReed(はい、私がヴァン・リードです)。ワタシノホンデス」

仙之助は、高名な師を仰ぎ見るようなまなざしをヴァン・リードに向けた。そうなると、本の料金を告げるのはどうにもバツが悪くなった。

「コレデエゲレスヲヨクマナビナサイ」

ヴァン・リードは商人ではなく、教師のような口調で言った。

「Yes sir, Thank you very much(はい、ありがとうございます)」

仙之助は『和英商話』を胸に押し抱くと、これ以上はないというほどの笑顔になった。

ヴァン・リードは日本人の勤勉さや礼儀正しさを高く評価していたが、他の多くの外国人が感じていたように、感情を表にあらわさない性質には苦労させられていた。だが、仙之助の感情が表情に溢れる素直さと人なつこさは、同郷人と話すような安心感を与える。不思議な魅力を持った少年だと思った。

仙之助はしきりに次はいつ会えるのかと問いただした。ヴァン・リードは、海岸通りに構えていた事務所の住所を彼に与えた。

すると、ある日、仙之助は、少し年上の少年と共に事務所にあらわれた。

その少年も片言の英語を話した。

「How do you do? My name is Sentaro(はじめまして。私の名前は仙太郎です)」

「Are you brothers? (兄弟なのか)」と問うと、

「No, ……」

と言い、しばらく考えて

「School friend」

と答えた。

「Good boy(よくできた)」

と告げると、仙太郎は意味を理解したようだった。

ヴァン・リードは続けて言った。

「センタロウハ、サムライカ?」

「No, Marchant(いえ、商人です)」

「ソレハヨイ。ヴァン・リードモアキンド。センノスケモアキンド、センタロウモアキンド。ミンナトモダチ」

少年たちはすっかり気を許した笑顔になった。

二人が学ぶ漢学塾のある江戸浅草と横浜は、徒歩で丸一日はかかる距離だったが、彼らは時々、海岸通りの事務所を訪ねてきた。少年たちに慕われて、教師のまねごとをするうちにヴァン・リードは日本語の遣い手としての自負が膨らんでいくのを感じていた。

港崎遊郭でヴァン・リードが贔屓にした伊勢楼が、神風楼という新しい店を出した一八六四年は、彼にとっても転機の年となった。日本に来る前に立ち寄って以来、ずっと気になっていた太平洋の真ん中に浮かぶ王国、ハワイとのつながりが出来た年だからだ。

太平洋の小さな島国という意味で、ハワイと日本には共通するものがあるとヴァン・リードは考えていた。彼自身が二つの国とその人々を好ましく思う感情と、いずれも太平洋の要衝である二つの国を牛耳ることを画策する外国人たちへの危惧が重なった、多分に直感的な思いだった。遅れて国を開いた日本は、聡明な洞察から外国人に過剰な警戒心を示していたが、ハワイではすでに外国人の政治的な影響力が国の中枢に及んでいた。

ヴァン・リードが親しくなったのは、ハワイの外務大臣であるロバート・C・ワイリーの知己であるグライダーという香港の商人だった。

グラスゴー生まれのスコットランド人であるワイリーは、歴代の王からの信頼が厚かった。一八六〇年、咸臨丸でアメリカに向かった遣米使節が補給で立ち寄り、カメハメハ四世に謁見した時からその職務にあった。カウアイ島で自身もサトウキビ農園を経営していたワイリーは、捕鯨船の補給基地からサトウキビ栽培に経済の中心が転換することを察し、労働者としての日本人移民の受け入れを模索していた。そのために日本との外交を樹立し、条約を締結することを望み、窓口となる人物を探していたのである。

グライダーはヴァン・リードを適任者としてワイリーに推薦した。

ヴァン・リードがこの話に賛同したのは、日本とハワイがつながりを持つことは両国のためになると確認していたからである。

ハワイ王国では、一八六三年にカメハメハ四世が亡くなり、五世が即位していた。ヴァン・リードがハワイを訪れた時は三世の治世だった。王は次々と若くして亡くなった。欧米人が持ち込んだ感染症により、王族だけでなく、先住民の人口は激減していた。

ワイリーの決断により、カメハメハ五世は、ユージン・ヴァン・リードを駐日ハワイ領事とする親書に署名をした。だが、太平洋を行き来する不定期な船便しかなかった時代、その便りは、なかなか横浜に届かなかった。

一八六五年の年明けを迎える頃から、ヴァン・リードの健康状態が優れなくなった。悪いせきが出て、寝汗をかく。外国人居留地には、外交官や宣教師で医者の資格を持つ者は何人かおり、開業医もいたが、狭い社会で顔見知りの医者にかかるのは気が進まなかった。あいつはもう長くないなどと、噂を吹聴されてはたまらない。

艦船の取引が成功し、まとまった金が入ったことで意を決し、帰国して療養することにした。ヴァン・リードは三〇歳。健康を回復して、大きな仕事を成し遂げたいと思っていた。

ハード商会にしばしの暇を告げ、海岸通りの事務所をたためば、心残りもなかったが、神風楼の主人と贔屓の女郎、ヴァン・リードを慕う二人の少年には、帰国の挨拶をしておきたいと思った。仙之助は相変わらず元気だったが、仙太郎がヴァン・リードと似たような悪いせきをして顔色が悪いのが気がかりだった。

サンフランシスコに戻ったユージン・ヴァン・リードがみるみる健康を回復したのは、肉や牛乳、バターなどの食材が当たり前に手に入る環境が大きかった。

横浜が開港した日に本覚寺で催された宴に並んだ肉は、鶏肉と鴨だけだったことを思い出す。その後も、長い間、牛肉も羊肉も豚肉も手に入らない状況は続いた。

たまにあやしげな切り身の肉を中国人の雇い人がどこからか手に入れてくることはあったが、とうてい血の滴るステーキになどできるものではなく、野菜と共に切り刻んで中国風の香辛料で炒めて食べるしかなかった。

根っからの冒険魂を持ち、日本の人たちとその文化の虜になったヴァン・リードだったが、食事の嗜好だけは、塩辛い魚で米の飯をかき込む彼らの習慣になじめなかった。タンパク源として重宝されている豆腐や油揚の類もどうにも薄気味が悪い。

病にとりつかれたのは多分に栄養不足があったのだろう。

開港地には次々と新しい建物が普請され、ヨコハマホテル、ロイヤル・ブリティッシュ・ホテル、インターナショナル・ホテルなど、名前だけは大層なホテルも開業した。宿屋と兼業でレストランの看板を掲げるところもあった。皿やグラスなどの調度品はそれなりに設え、ワインやウイスキーなどの酒も船で運ばれて、食卓の体裁だけは整った。だが、食肉が横浜でまともに流通するようになるのは、カーティスという英国人が羊と豚の飼育を始め、肉屋を開業した一八六五年の秋以降のことである。翌年、江戸から来た中川喜兵衛という商人が牛を解体して牛肉の販売を始めた。カーティスは後にハムやソーセージ、ベーコンといった加工品も手がけるようになる。

ヴァン・リードが横浜を旅立ったのは一八六五年四月である。カーティスが商売を始める半年ほど前のことだった。

目玉焼きに添えたベーコンから香ばしい匂いが立ち上る。

横浜にいた頃、サンフランシスコでは珍しくもないベーコンエッグの朝食を夢に見るほど懐かしく恋しく思ったことを彼は思い出した。

英国人は薄く切ったベーコンをカリカリに焼いて食べるのを好むが、開拓者の多いカルフォルニアでは食べ応えのある少し厚切りが好まれた。

ヴァン・リードの家系はオランダの出身であった。幼い頃に母親がよく作ってくれたのは、エンドウ豆とソーセージや厚切りのベーコンを煮込んだスープだった。その記憶もあるのだろうか、ヴァン・リードはことさらに厚切りを好んだ。

目玉焼きにナイフを入れると半熟の黄身が流れ出す。それをベーコンにからめて口に運ぶ。体に力がみなぎってくるのを感じる至福の時間だった。

サンフランシスコに落ち着いて一年もたたないうちに旅立ちの時が再びやってきた。

ハワイ政府がヴァン・リードを日本におけるハワイの総領事に任命したことをハワイ帰りの商人から伝え聞いたのである。一刻も早くハワイ行かなければ。総領事の肩書きを他の者にとられてしまう訳にはいかなかった。

一八六六年一月、ユージン・ヴァン・リードは、サンフランシスコからホノルルに出帆した。

洋上に吹く風は冷たく、波は高かった。北太平洋の船旅は春の訪れを待つ方がいいことはわかっていたが、そんな悠長なことは言っていられなかった。

太平洋は大西洋よりはるかに広く、島ひとつない大海原がどこまでも続いている。ヨーロッパからアジア諸国を経由して極東に至る航路より、太平洋を渡る方がずっと冒険心に満ちた旅だとヴァン・リードは思っていた。

船旅は冬にしては稀なほど天候に恵まれ、二週間足らずの航海でヴァン・リードを乗せた帆船はホノルルに到着した。

一、二月のハワイは雨の多い季節だが、入港の朝は見事に晴れ上がった。

この季節、雨が降れば肌寒いが、晴れれば真夏とさほど変わらない太陽がさんさんと降り注ぐ。帆船を推し進める貿易風が椰子の葉をゆらしていた。

ほのかに甘い花の香りと生い茂る木々の匂いを含む。海上を吹く風とは匂いが異なった。その風と刺すような熱帯の日差しをヴァン・リードは懐かしく思った。

前年に太平洋を渡った時は補給のための寄港だけだったが、今回は重大な任務があった。ホノルルの町に滞在するのは七年ぶりのことだった。

ハワイ王国はカメハメハ五世の時代が続いていた。

ヴァン・リードが横浜で親しくなった商人グライダーの知己だった外務大臣のワイリーは退任していて、新任のヴァリグニーという外務大臣が迎えてくれた。

ハワイ総領事の話はきちんと引き継がれていて、ヴァン・リードは安堵した。

彼に期待される役目は二つあった。ひとつは、幕府とハワイが親善条約を結ぶこと、そしてそれに基づき、サトウキビ農園の労働者として日本から移民を送り込むことだった。

条約の締結が決まったら、正式にヴァン・リードを総領事に任命するとの約束が取り交わされた。まずはその交渉を任されたのである。

ヴァリグニーは、赤銅色に日焼けした若い男をヴァン・リードに引き合わせた。

簡素な白いシャツを着た男は長髪を後ろに束ねていて、ハワイアンのようにもアジア人のようにも見える。男は意味不明の微笑を浮かべていた。

「Are you a Japanese(おまえは日本人なのか)?」

ヴァン・リードは横浜で仙之助や仙太郎に話しかけた時のようにゆっくりとわかりやすい英語で問いかけた。謎の微笑は日本人に特有のものだったからだ。

すると男は、微笑を浮かべたまま静かにうなずいた。

「What is your name(名前を何という)?」

男は間髪入れずに返事をした。

「My name is Kisaburo」

「キサブロートモウスノカ?」

ヴァン・リードがあやしげな日本を返すと、男は少し驚いたような顔をした。

ヴァリグニーの説明によれば、キサブローと名乗る男は、小島に流れ着いて命をつないでいたところを捕鯨船に助けられてハワイにやってきたのだという。ジョン万次郎の場合と同じである。

もともと日本の漁村の小舟が遭難することはよくあったが、一九世紀、アメリカの捕鯨が一大産業になり、太平洋を航行する船が増えると、彼らが救助される事例が増えた。その結果、太平洋の真ん中にあるハワイには、いつも何人かの日本人が帰るあてもないまま暮らすようになった。漂流者は、ジョン万次郎やヴァン・リードの友人、ジョセフヒコに限ったことではなかったのだ。ただ彼らほど聡明な者が滅多にいなかっただけである。

助け出された日本人はキサブローともうひとりいた。憔悴が著しかったひとりは、かなり達者な英語を話した。彼は自分の名前は名乗らず、ただ通訳だと語り、キサブローのことを「The envoy from Shogun of Japan(日本の将軍の特使)」と伝えると息絶えた。

謎の称号と共にキサブローだけが残された。

彼の話す英語は限られていた。名前と自分が日本人であり、「将軍の特使」であると称するが、あとは年齢を聞いても答えはなかった。ただ漂流生活で日焼けした体は筋肉質でたくましく、皮膚のつややかな張りが彼の若さを物語っていた。

ヴァリグニーは、ヴァン・リードにキサブローを伴って日本に行くように命じた。彼が本当に遭難した将軍の特使であれば、ハワイ政府が彼の命を救ったことで江戸幕府との交渉が有利に進むと考えたのである。

旅立ちの準備は整い、極東行きの船を待つことになった。

一八六六年二月一六日、ホノルル港に優美な姿の帆船が姿をあらわした。

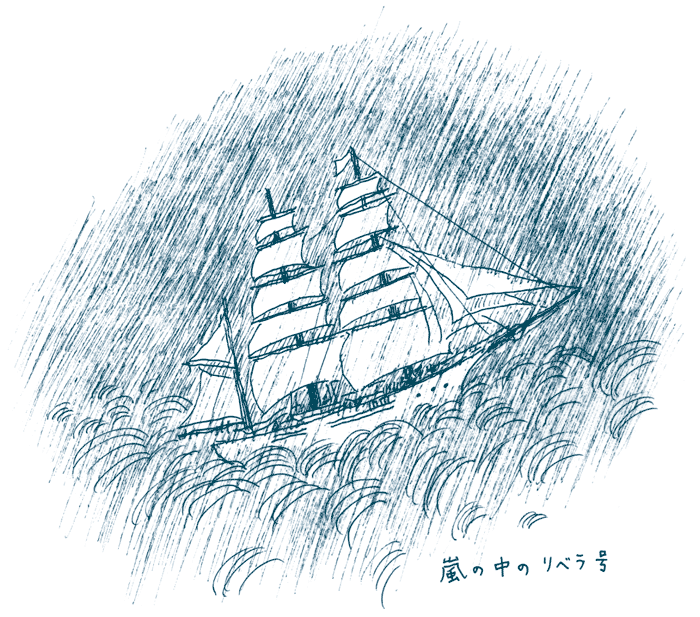

サンフランシスコから香港に向かう帆船の名前は「リベラ号」といった。

オランダ語でリベラは「トンボ」を意味した。西洋ではトンボは不吉な虫とされていた。だが、同時にトンボはジャポニズムの象徴でもあった。ヴァン・リードは、後者の意味を込めて名づけた船なのだろうと理解した。

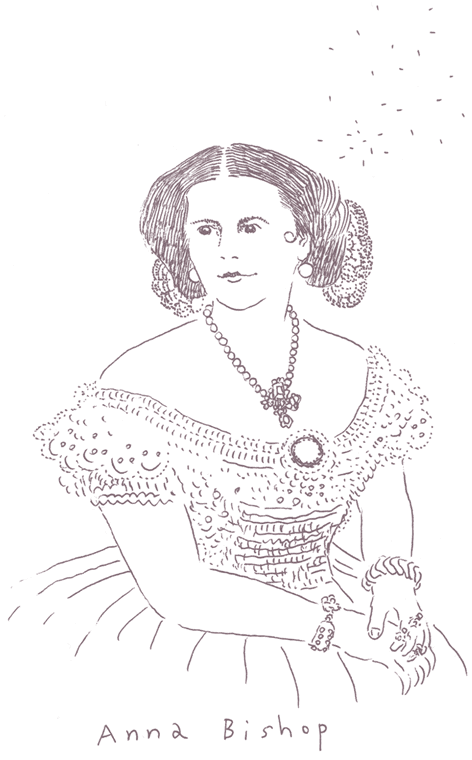

リベラ号の寄港はホノルルで大きな騒ぎになった。アンナ・ビショップという英国人の著名なオペラ歌手が乗船していたからだ。彼女の名声は、スキャンダルと共に知れわたっていた。オペラ歌手であり作曲家であった最初の夫ビショップに見出され、英国で活躍していたが、共演で出会ったハープ奏者のニコラ・ボクサと恋に落ち、夫と三人の子どもを捨てドイツに駆け落ちした。フランス人のボクサはいわくつきの人物で、結婚詐欺と通貨偽造の罪で告訴されていた。ヨーロッパ各地でコンサートを開き、成功を収めたが、フランスに立ち寄らなかったのは、母国では夫が罪人だったからだ。世界をめぐる公演は、その後もニューヨーク、メキシコ、キューバからカリフォルニア、太平洋を渡り、オーストラリアのシドニーにまでおよんだ。そして南半球のシドニーで夫のボクサが急死する。だが、彼女は夫の死などなかったかのように、その後も南米のチリ、アルゼンチン、ブラジルと公演旅行を続け、ボクサの死から二年後、ニューヨークに戻ると三度目の結婚をした。

アンナ・ビショップの三人目の夫は、マーティン・シュルツというダイヤモンド商だった。アシスタント兼メイドのマリラ、ピアニストのチャールズを伴い、一行がリベラ号で香港をめざしたのは、アジアをめぐる初めての公演旅行のためだった。

船には彼女の膨大な身の回り品が積み込まれていた。豪華なステージ衣装、きらびやかなステージ用の宝飾品のほか、高価な本物の宝石もたくさんあった。

ホノルルの社交界の人々は、彼女の卓越した歌唱力や奔放な人生もさることながら、それらの宝石について噂した。夫がダイヤモンド商であることが、噂にさらなる尾ひれをつけていた。リベラ号には、彼女の持ち物とは別に、さらなる財宝が積み込まれているという噂もまことしやかにささやかれていた。

ヴァン・リードは、噂のリベラ号にキサブローと共に乗り込んだ。彼らもまた、アンナ・ビショップの一行からみれば、ミステリアスな旅人だったに違いない。

一八六六年二月十八日、リベラ号は慌ただしくホノルルを出帆した。

最初の数日は順調な航海だった。マストは貿易風をはらみ、紺碧の海を滑るように進んだ。天候が急変し、嵐に襲われたのは、出航から二週間余りが過ぎた頃のことだった。

風と雨で視界が閉ざされ、木の葉のように揺さぶられた帆船は、漆黒の闇の中、突如、不気味な音を立てて、硬い岩のようなものに乗り上げた。衝撃で船体に穴があいたことがわかったのは船室に浸水が始まったからだった。三月四日の夜明け前の出来事だった。

リベラ号が座礁したのは、ハワイと日本のちょうど真ん中に位置するウェーク島の環礁だった。平べったい珊瑚礁からなる島は、近くに来ないと島影が認識できない。太平洋を横断する船乗りたちからは危険な島として警戒されていた。

浸水は刻一刻と進んだ。人々は必死に身の回りの品や寝具を運び出し、甲板の上で夜明けを待った。明るくなるのを見計らって、手に手をとって助け合いながら海岸に上陸し、お互いの顔を見合わせた。一人の死傷者もなかったのは、不幸中の幸いと言ってよかった。

嵐は去って、コバルトブルーのラグーンは鏡のように凪いでいた。運び出すことができた食料は限られていた。樽詰めの牛肉がひとつ、袋詰めの小麦粉と小さな樽入りのワインがいくつかだけだった。何よりも水がなかった。船員たちは、島のあちこちに井戸を掘ってみたが、どこからも水は出なかった。

ただ島には無数のアホウドリがいた。人を見慣れない彼らは警戒心がなく、容易に捕まえることができる。アホウドリを捕まえるのは、そうした知恵に長けた船員たちの仕事だったが、彼らに負けず劣らずアホウドリの扱いが上手なのがキサブローだった。

そうか、彼は人生で二度目の漂流生活なのか、とヴァン・リードは思った。何という数奇な人生なのだろうか。ホノルルで乗船した時は、幕府の特使らしく身なりを整えていた彼が、再び漂流者の姿になっていた。

「おおい、水が見つかったぞ」

海岸線の向こうから興奮した声が聞こえてきた。

リベラ号の漂流者たちが、陸地に打ち上げられた貨物船から二〇〇ガロン(七五七ℓ)入りの巨大な水のタンクを発見したのは、ウェーク島で座礁して三日目のことだった。

人々は狂喜乱舞して喜んだ。だが、水の無い島では、いつかこの水もつきてしまう。

トビアス船長は船員たちと協議して、乗客たちにひとつの提案をした。帆船には、全長二〇フィート(約六m)のロングボートが搭載されていた。これに乗って一四〇〇マイル(約二二五〇km)西にあるマリアナ諸島のグアム島をめざす。

「素晴らしい冒険だわ。私は賛成よ」

真っ先に声をあげたのは、オペラ歌手のアンナ・ビショップだった。船上でも煌びやかなドレスと宝石をまとっていた歌姫の適応力の早さには驚かされるものあった。避難した時のナイトガウンを着たまま、裾をたくし上げて珊瑚礁の島を歩き回り、アホウドリの丸焼きにかぶりつき、孤島の生活に順応していた。

彼女の一声で意見はたちまちまとまった。一等航海士の指揮のもと、二二名の乗客と数名の船員がロングボートに乗り込んだ。トビアス船長と残りの船員たちは島に残り、もう一艘搭載してあったギグボート(船長専用船載小型ボート)で後を追うという。

一八六六年三月二二日、ロングボートはグアムに向けて出発した。

屋根のないボートには、小さな帆が張られ、オールで漕いで前進する。ヴァン・リードは、バウンティ号の反乱の物語を思い出した。

一八世紀末、太平洋を航行するイギリスの艦船で船長と反乱をおこした者たちがこのような積載ボートに乗って四一日間の航海を生き抜いた逸話だった。彼らのことを思えば、自分たちが挑む冒険はずっと勝算があるはずだ。

ボートの先端に一等航海士が乗り、船員たちが脇をかためた。アホウドリの捕獲で彼らの信頼を得たキサブローはその横に陣取っていた。

夜空に輝く満天の星は、美しいと同時に航海の道標でもあった。船員たちの隣に座ったキサブローがどこで習い覚えたものなのか、手をコンパスのように動かし、星の位置を測っていた。彼の知見がどれだけ航海を助けたのかはわからないが、漂流者となった彼は、なぜか生き生きとしているように見えた。

海と空しか見えない日が何日も続いた。人々の精神が萎えそうになると、決まって声をあげるのがアンナ・ビショップだった。

とりわけ忘れられないのは、大海原の真ん中で聞いたオペラ「椿姫」の乾杯の歌だった。明るく元気がみなぎるような歌を彼女は、玉がころがるようなソプラノの美声で歌った。

乾杯の歌が終わると、唐突にキサブローが歌い始めた。

「オッピコヒャラリコノーエ、オッピコヒャラリコノーエ」

横浜で流行っていたノーエ節だった。ヴァン・リードにとっては懐かしい歌だったが、ほかの人たちには得体の知れない呪文に聞こえたに違いない。それでも、威勢のいいメロディはどこか乾杯の歌と共通していて人々を勇気づけた。

出発から十三日目の四月八日、ロングボートはグアム島に無事到着したのだった。

こんもりとした緑の丘陵地が連なる火山島のグアムは、珊瑚礁の平べったい島とは異なり、水平線の彼方からでも島影がよく見える。リベラ号のロングボートに乗った人たちが、それを見つけた時の安堵といったらなかった。

一八六六年のグアム島はスペインの統治下にあった。

一七世紀、世界一周の途中、マゼランが寄港したのをきっかけにスペインの植民地支配が始まった。彼らが七つの海を支配する帝国だった時代のことだ。太平洋の東の端のフィリピンと西の端のメキシコに植民地があったため、東西を結ぶガリオン船が行き来していた。その中継地として注目されたのである。先住民のチャモロ人は、ハワイアンと同じく太古の昔に太平洋を渡った海洋民だったが、スペイン支配になってから人口が激減していた。

一八二一年にメキシコが独立するとガリオン船の往来もなくなった。だが、植民地を結ぶ場所としての必然を失った後も、太平洋を行き来する捕鯨船や商船の補給基地としての役割は続いた。リベラ号のロングボートがグアム島をめざしたのも、そこに西欧社会のインフラがあり、救助してもらえる確信があったからだ。

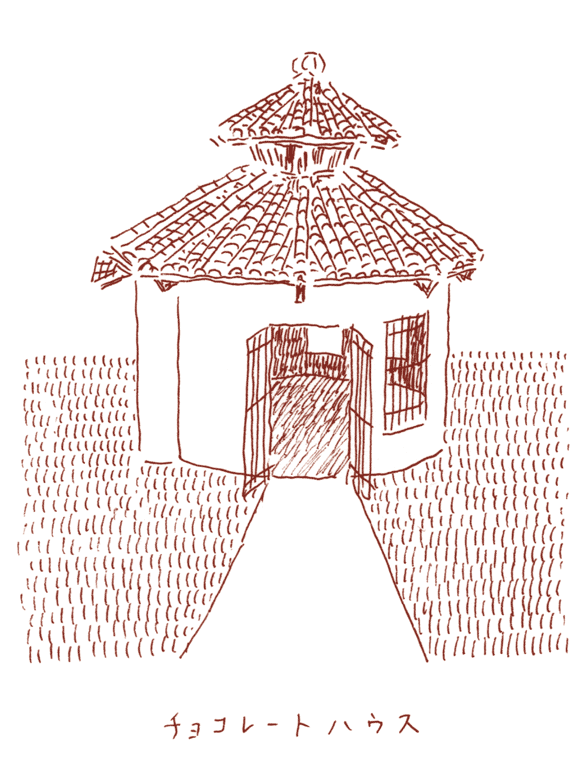

一行を出迎えたのは、当時のスペイン総督であるフランシスコ・モスコス・イララだった。白亜のスペイン総督邸には、よく手入れされた庭園があり、そこにチョコレートハウスと呼ばれる瀟洒な東屋があった。総督夫人がメキシコ産のチョコレートをふるまう伝統のもてなしがあるという。夫人を伴わずに赴任していたフランシスコ総督は恐縮しながら、そこで紅茶を出してくれた。ガリオン船の行き来がなくなり、メキシコのチョコレートも手に入りにくくなったらしい。そのかわり極東から茶が入ると語った。

フランシスコ総督は、一等航海士から遭難の一部始終を聞いた。

リベラ号には、やはり相当な量の高価な積み荷があったことがわかった。まずは当時、金など鉱物の抽出などに利用され、工業製品として価値のあったフラスコ入りの水銀、そして金貨や財宝の類も大量に積まれていた。

トビアス船長のボートがいつまでたっても到着しないのも心配だった。彼らの捜索もかねてスペイン総督の命でウェーク島に調査隊が派遣されることになった。座礁した時、積み荷の多くが海に沈んだ可能性があると聞き、海になれたチャモロ人の潜水士も同行することになった。調査隊が戻り、積み荷の行方がわかるまで、リベラ号の関係者はグアム島に留め置かれることになった。

ただし、ユージン・ヴァン・リードとキサブローだけは除外された。ヴァン・リードが自分はハワイの日本総領事であり、キサブローは日本の幕府の特使であるとフランシスコ総督に伝えたからだった。外交官としての特権が適応されたのである。

総領事就任はまだ決定ではなかったが、漂流者である彼らに身元を証明する文書の提示が求められることはなかった。

五月七日、シドニー行きのオーストラリア船が入港した。途中、香港に寄港するという。ヴァン・リードとキサブローはこの船でグアム島を出航したのだった。