仙之助編 二の一から二の十二まで

少年は頬を紅潮させながら、東埠頭の先の海を見つめていた。

潮風が吹き抜けてゆくのが心地よい。

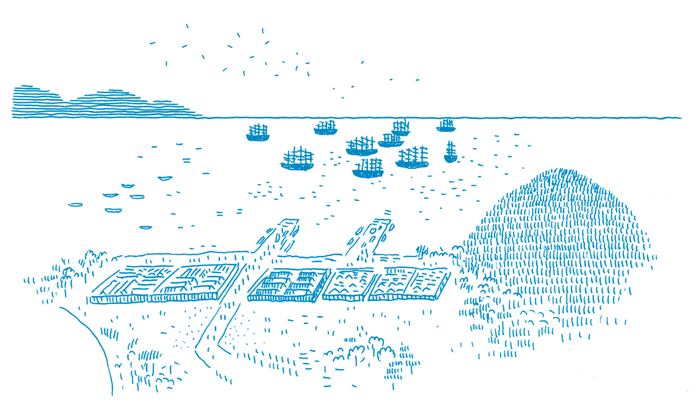

日米修好通商条約にもとづき、横浜が開港したのは一八五九(安政六)年七月のこと。それからまもなく、二つの埠頭が建設された。海に向かって左側の東埠頭が外国船専用で、右側の西埠頭に日本船が出入りすると決められた。海岸沿いの一帯が外国人の居住が認められた外国人居留地になる。だが、建物は日本家屋であり、ただ時折行き交う異人の姿だけが、ここが特別な場所であることを教えてくれる。

「黒船は、この海の先の異国からやってきたのですね」

「そうだとも。これからはもっと船はやってくるぞ」

「いつかは私も海の彼方に行けるでしょうか」

「行けるとも、横浜におればな。何でも出来る」

「はい、ち、父上」

「初めて父と呼んでくれたな。そうだ、今日からおまえは山口仙之助だ」

武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県東部)、橘樹郡大曽根村の漢方医、大浪昌随の五男として仙之助が生まれたのは一八五一(嘉永四)年。浦賀に黒船が来航する二年前になる。

北に蛇行する鶴見川、南に大倉山がそびえる大曽根村は、外国船が出入りするようになった横浜から二里(約七・八㎞)あまり内陸に位置する。空豆と梨の産地として知られる農村だが、それを言うならば、横浜も仙之助が生まれた頃は小さな漁村にすぎなかった。

大浪昌随は村人の尊敬を集める人物だったが、跡継ぎの長男以外には、家業を離れて身を立てることが求められた。江戸時代の鎖国がそのまま続いていたなら、目端の利いた少年だったから、それなりに商売で身を立てたかもしれないが、さほど目新しいことのない人生だったに違いない。運命を変える出来事がおきたのは、一八六〇(万延元)年、仙之助が数えの十歳になった年の五月だった。

村の豪農の口利きで、山口粂蔵(くめぞう)という人物が大浪家に訪れた。

下野国(栃木県)の石橋から開港まもなく横浜に出て商売を始めた成功者というふれこみで、見込みのある男子を養子にしたいという申し出だった。

漢方医とはいえ、子沢山の大浪家の暮らし向きは楽ではなく、願ってもいない口減らしの話だった。長男を除く三人の息子が座敷に呼ばれた。

山口粂蔵は、ひとりだけ華奢な少年の体つきをした五男に目がいった。

鼻筋の通った端正な顔立ちだが、その瞳は野心を燃えたぎらせるように輝き、兄たちに負けまいと身を乗り出して、横浜に出入りする黒船や異人の話に聞き入っていた。大曽根村にも開港した横浜の噂は伝えられていたが、異人は赤鬼のような姿形をしていると恐れる者が多かった頃のことである。粂蔵は、少年の並々ならぬ好奇心の強さを気に入った。彼もまた、同じような思いを抱いて、故郷の石橋を後にしたのだった。血のつながらない少年に、同じ血が流れていることを直感した瞬間だった。

一八六〇(万延元)年六月四日、横浜は開港二周年を祝う山車や芸者の手踊りが繰り出して、お祭り騒ぎとなった。

山口粂蔵が仙之助との養子縁組を急いだのは、その日を共に祝いたい気持ちがあったからだ。前年の開港した日の横浜はまだ何もなく、何の祝賀も行われなかった。たった一年で横浜は大きく変わった。この先、どれほど発展するかわからない。

粂蔵にとっても横浜は故郷ではない。未知なる可能性を信じてやってきた新天地だった。ここに根づけば、いくらも大きな成功が掴めるに違いない。そのことを仙之助にも実感させたかった。

大浪家では、母親だけが突然の出来事に戸惑っていたが、仙之助は、不思議なくらい生家を離れる躊躇や感傷を見せなかった。少年の見知らぬ世界へのただならぬ好奇心を粂蔵は好ましく思った。

父親の大浪昌随が粂蔵に望んだのは、仙之助に学問をさせることだった。粂蔵は、養子に迎えた後は江戸の漢学塾に通わせることを約束した。

大曽根村から横浜までの道のりは、旅というほどの距離でもなかったが、仙之助には見知らぬ異国に旅立つような高揚感があった。

粂蔵が自分の商売について仙之助に話したのは、その道すがらのことだ。

「開港地には、まずはともかく必要なものがある」

「何でしょうか。船に積み込む薪や水ですか」

「賢いな。だが、それだけではない」

「商人ですか」

「そうだな。横浜には開港してすぐ異国の商社が店開きをした。商人たちは成功を夢見る若くて血気盛んな男たちだ。横浜にはまだ異人の女はほとんどおらぬ」

「……」

「男というものは、さみしがり屋だからな」

「……飯盛り女ですか」

年端もいかない漢方医の五男坊だったが、ませたところがあると思った直感は当たったと粂蔵は思った。飯盛り女とは、宿場で一晩の相手をする女のことだった。

「というか、吉原だな。わかるか?」

「はい、極楽浄土のようなところだと聞いたことがございます」

「そうか、そうか」

粂蔵は笑いながら仙之助の頭をなでた。

「開港してすぐ幕府は横浜にも吉原をこしらえたのさ。わしはそこで伊勢楼という店を開いた。今は岩亀楼という大店が異人の商売を独り占めしているが、こっそり来る異人もおる。そのうち横浜に来る異 人がみんなこぞって来る店にするつもりだ」

横浜の吉原とは、港崎(みよざき)遊郭のことだった。

開港記念日のお祭り騒ぎで仙之助が目を見張ったのは、仮装をした異人の姿だった。

山車や芸者の踊りは村の八幡神社の大祭とさほど変わらなかったが、見たこともない仕立ての派手な服を着て海岸通りを練り歩く異人を仙之助は食い入るように見つめていた。

「彼らは南蛮のチンドン屋でございますか」

「いや、そのような職業のものではない。商人だろう」

「商人がなぜあのような姿をしているのですか」

「彼らも港が開かれた記念日がうれしくて浮かれておるのだ」

赤と白の格子柄の不思議な服を着た異人が仙之助に手をふった。

仙之助は、どうしたものかと戸惑って粂蔵の顔を見上げた。

「ハローと呼びかけてみるがいい」

「それは異人の言葉ですか」

「そうだ」

「父上は異人の言葉が話せるのですか」

仙之助は興奮した様子で問いかけた。

「いや、いくつかの言葉を知っているだけだ。ハローとは、異人の挨拶じゃ」

「ハロー……、でよろしいのですか」

粂蔵の表情を確かめると、仙之助は一呼吸おいて大きな声を上げた。

「ハロー」

すると、格子柄の服の男が振り返ってにっこりと笑った。

「私の挨拶が通じたのでございますか」

「そのようだな」

「これは蘭語でございますか」

「横浜の異人は、長崎出島の異人とは違う言葉を話すそうだ。蘭学を修めた偉い先生が横浜の異人とは話が通じぬと嘆いていた。ハローとはエゲレスという言葉だ」

「エゲレスとは」

「横浜に出入りする黒船の異人が話す言葉じゃ」

「蘭学ではないのですね。父には漢学を修めるよう言われましたが、私は漢学より蘭学を学びたいと思っておりました。しかし、もはや蘭学でもないのですね。エゲレスの言葉はどのようにしたら学べるのでございますか」

「急くのではない、仙之助。まずは学問の足下を固めなさい」

「こうして異人の姿を見ておりますと、世の中が大きく変わっていくことがわかります。私は新しい世の中の先頭に立つような人物になりたいのです」

「ほう、志は一人前だな」

「横浜におれば何でも出来ると父上はおっしゃいました」

仙之助は、横浜に来られたことの幸運をかみしめていた。

仙之助が山口家の養子になった一八六〇(万延元)年といえば、日米修好通商条約の締結に激怒した水戸藩士が大老井伊直弼を襲撃した桜田門外の変がおきた年にあたる。

武士たちの怒りの矛先が異人たちに向かい、攘夷という名のテロリズムに発展するのはそれからしばらく後のことである。

仙之助は、その年の夏の終わり、江戸、浅草の漢学塾に入った。横浜からは通える距離ではなく、住み込みの塾生となった。仙之助の興味は開港地の横浜にあったが、実父と養父の約束とあれば、致し方なかった。

それでも生来の物怖じしない性格で、すぐに新しい生活に馴染んだ。飲み込みが早く要領のいいところがあり、とりたてて学問に秀でているわけではなかったが、学業が遅れをとることはなかった。

仙之助の幸運は、塾で一目おかれていた秀才が、子沢山の漢方医の息子で商家の養子という、自分の映し鏡を見るように似た境遇だったことだ。

秀才は名を仙太郎といった。境遇が似ているだけでも驚くのに、名前もよく似ていて、仙之助はさらに驚いた。

仙太郎は、三つ年下の仙之助を弟のように目をかけてくれた。人なつこくて物怖じしない性格が、生家に残してきた末の弟に似ていると言うのが理由だった。

仙太郎の養家は、日本橋の大きな呉服問屋だった。

横浜の遊郭とは大変な格の違いだったが、仙之助は、粂蔵の商売を恥じてはいなかった。開港地で外国人相手の商売をするという粂蔵の野心は、花を咲かせると信じていたからだ。それでも、やんわり商売の内容にふれなかったのは、持って生まれた如才なさだった。

「仙太郎さんは、呉服問屋の跡取りに見込まれたのでございますか」

「いや、たいしたことはない。それよりそなたの家は黒船の入る港で商売をしているというではないか」

「横浜が開港したのは、ほんの一年少し前のことです。父は商機を見込んで下野国からやって参りました。まだ小さな店ですが、いつか異人相手に大きな商売をすると申しております。私はその右腕になれたらと思います」

「そうか、うらやましいな」

「私が、でございますか」

「そうだ。呉服の反物になる生糸は、異人との商いに評判が良いと聞いている。いずれは私も手を広げて異国と商売をしたいと思っている。だが、私の父は昔気質で、新しもの好きの考えにいい顔をしないのだ。そのような父を持つそなたがうらやましいぞ」

「大店の旦那様になるお方が何をおっしゃいますか」

「ところで、そなたは黒船を見たことがあるのか」

「はい」

仙太郎の表情に羨望のまなざしが加わったのを仙之助は見逃さなかった。

かつて仙之助が粂蔵の話に夢中になったのと同じように。仙太郎は身を乗り出して黒船の話に聞き入った。仙之助は、仙太郎に自分と同じ、異国に対するただならぬ好奇心があることに驚いた。

「異人と会ったこともあるのか」

「はい」

「本当に、瓦版に描かれた赤鬼のような顔をしておるのか」

「肌が白いので頬の赤さが目立ちますが、鬼ではございませぬ」

「異人と話したこともあるのか」

「いや、その……、一度だけ、挨拶をしたことはあります」

「そなたは、異人の言葉を知っているのか」

「父からひとつだけ言葉を教わりました」

「蘭語か。いや、横浜の異人であれば……そうではないな」

「エゲレスとかいう……」

「エ、エゲレスか、やはりそうか」

「エゲレスの言葉をご存じなのですか」

「黒船の国で話しておる言葉であろう」

「長崎出島の異人が話す言葉とは違うと父に教わりました」

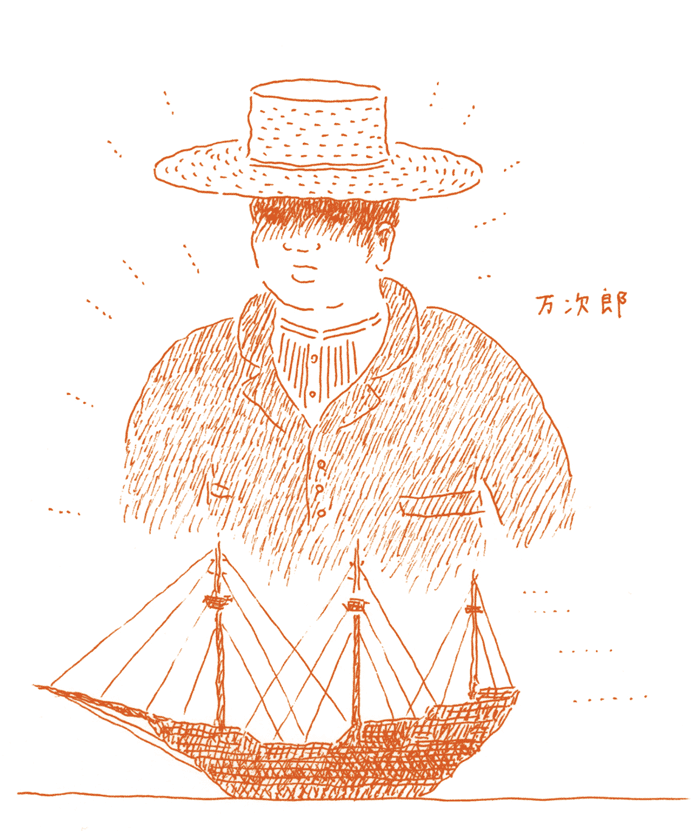

「そなたは、中浜万次郎という人物を知っているか」

「黒船来航の時に通弁をしたというお方ではありませんか」

「そうだ。その後、条約を結ぶために幕府の使節として、咸臨丸という日本の船に乗って海を渡った」

「偉い先生なのですね」

「エゲレスの言葉を操れる者は、ほかにはいないと聞いている」

「どこにいけば、教えを請うことができるのでしょうか」

「われわれもせめて侍であれば、幕府に仕える万次郎殿の消息を知る機会もあるかもしれぬが、商人の身では、どうにもならないな。でも、そなたのように横浜にいれば異人はいくらでもいるだろう」

「いくらもおりますが、いきなり言葉の稽古を頼むわけにも参りませぬ」

「それもそうだな」

「仙太郎さんも……、いつか異国に行きたいと思っておられるのですか」

「もちろんだとも。万次郎殿は、異国との交渉になくてはならぬお人だが、土佐の漁師で、漂流していたところを黒船に救われたと聞いている。大変な苦労をされたのだろうが、うらやましくもあるな。平民の身では漂流でもしなければ、国を出ることはできぬゆえ」

仙之助は、兄と慕う秀才の仙太郎が自分と同じ野望を持っていることに驚くと共に、同士のような感情を抱き始めていた。

漢学塾のある浅草で、何と言っても有名な名所は浅草寺であった。

慶応の大火で燃える前の雷門がそびえていて、その先に仲見世の商店が続く。周辺には芝居小屋や水茶屋も多く、少年たちには心躍る場所であった。

仙太郎と仙之助は、驚くほど似たところが多かったが、甘い物好きというのも共通点のひとつだった。親しくなった二人が、よく誘い合わせて出かけたのは、浅草寺の別院、梅園院の境内にある茶店だった。あわぜんざいが美味いと評判を呼んでいた。梅林に囲まれた茶屋は、仲見世の賑やかな店と異なり、ゆっくり話をするのにも適していた。

その日も梅園院の茶店で、二人はいつものあわぜんざいを注文した。

仙太郎は、思わせぶりな様子で風呂敷包みから一冊の本を取り出した。

「仙之助、ついにこの本を手に入れたぞ」

「何でございますか」

「万次郎殿が著したエゲレスの教本だ」

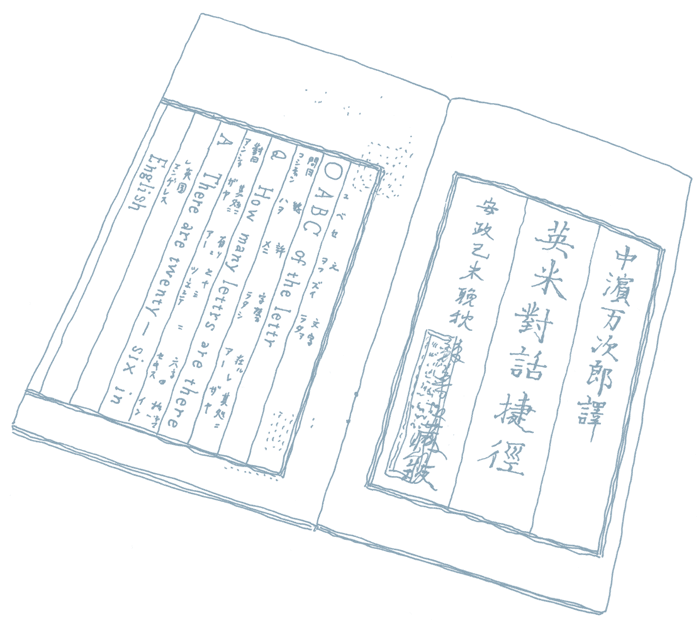

赤い表紙の本で「中浜万次郎訳」とあり、『英米対話捷径』と記されていた。

仙太郎が開いた最初のページを仙之助は食い入るように見つめた。

文章を縦ではなく、横に書くのは埠頭に積み上げられる荷物の荷札を見て知っていた。横に記されたエゲレスの文章の上に仮名がふってある。

二人は声を揃えて読み上げた。

「ヱベセ・ヲフ・ズィ・ラタァ(ABC of the letter)」

「コシチャン ハヲ・メニ・ラタシ・アー・ザヤ(Q: How many letters are there?)」

「アンシャ ザヤ・アー・ツーヱンテ・セキス・イン・ヱンゲレス(A: There are twenty-six in English)」

続いて意味を読み上げた。

「ヱベセ之文字。トイテイワク、幾許字数カ其処ニアル。コタエテイワク、英国ニ於テハ、其処ニ二十六文字アリ」

仙之助は、仙太郎の顔をのぞき込んでたずねた。

「ヱベセとは何でございましょうか」

「さて、次をめくってみよう」

ABCの文字が並んでいた。

「はて、エゲレスのイロハニホヘトではないか。われわれも文字を習うときにイロハから始めるではないか。エゲレスのイロハがヱベセなのだ」

「そうでございますね。ヱベセから学んで参りましょう」

ぜんざいが冷めますよ、と茶屋の娘に声をかけられ、仙之助は頬を紅潮させながらあわぜんざいを頬張った。いつもにまして美味いのは、言い知れぬ高揚感のせいだった。一冊の本が異国への扉を開いてくれたように感じていた。その日から二人は、人目を忍んでは、この本を開き、まだ見ぬ異国の言葉の稽古に励むようになった。

港崎遊郭で伊勢楼を営む山口粂蔵の養子に仙之助が迎え入れられて、二年の月日がまたたくまに過ぎ去った。浅草の漢学塾で学びながら、盆や正月の休みには 横浜に帰ってきた。その節には家の雑事を手伝うが、伊勢楼の女郎たちは仙之助に手紙の代筆をせがんだ。漢文の素養が身につき、時候の挨拶や気の利いた言い回しにも長けていた上、丸みを帯びた筆跡が女文字のようで好ましいからでもあった。仙之助は親身になってひとりひとりの要望を聞き、家族や贔屓の旦那衆に出す手紙の文章を何とも上手にまとめるのだった。

仙之助は細身の体格はそのままだったが、背丈が大分伸びて大人びてきた。端正で品のある容貌ながら、女郎たちの卑猥なやりとりも上手くかわす世慣れたところがあり、人なつこい性格で女郎たちにかわいがられた。

一八六二(文久二)年の年の暮れ、塾の師匠が郷里に長く帰省することになり、いつもより長い正月休暇となった。

帰省した翌日、女郎たちがまだ寝静まっている昼前のことだった。唐突にひとりの異人が伊勢楼をたずねてきた。攘夷をふりかざす侍の追っ手から逃げてきたのだろうか。その年の夏の終わり、大名行列の一行に遭遇した外国人が切りつけられる生麦事件がおきたばかりで、居留地の外国人たちは戦々恐々としていた。

番頭が躊躇するなか、仙之助が率先して応対に立ったのは、仙太郎と稽古に励んできた言葉の実践をしたかったからだ。

仙之助は『英米対話捷径』に記されていた台詞をそのまま言った。

「ハッタ・イーシ・スィ・マタ・ウェサ・ユー (What is the matter with you/ どうなさいましたか)」

すると異人は目を白黒させて問いかけてきた。

「Can you speak English?(おまえは英語が話せるのか)」

仙之助はじっと耳をすませて問い返した。

「キャン・ユー・スパーカ・エンゲレセ (Can you speak English)?」

問いかけられた質問を確認するつもりだったが、異人は突然ゲラゲラと笑い出した。

「I speak English pretty well(私はとても上手に英語を話す). How about you (お前はどうなのだ)?」

仙之助は、ひとつ深呼吸をしてから習い覚えた万次郎の例文通りに答えた。

「アイ・アム・フヘヤブル・ヲフ・スヘキン(I am fearful of speaking/ 私は片言しか話せません)」

異人はまたゲラゲラと笑い出した。

「Good Boy, Good Job(いい子だ、よくできた)」

仙之助は、少なくとも敵対していないことを理解して、笑顔を返した。すると相手もまた笑った。痛快な異人だと思った。少なくとも攘夷の追っ手から逃げてきたのではないだろう。危険がないのなら、異人との会話とも言えぬ会話をもう少し続けたいと思った。

仙之助は、中浜万次郎の『英米対話捷径』の例文を必死に思い出して言った。

「アイ・ドント・ノー・フー・ユー・アー(I don’t know who you are/ 私はそなたが誰であるか知りません)」

すると、異人は答えた。

「My name is Eugene Van Reed(私の名前はユージン・ヴァン・リードである)」

仙之助は、相手が名を名乗っていることを理解した。

「ユーYou)、ユージン・ヴァン・リード」

そう返すと、異人はにっこり笑って答えた。

「Yes, I am Eugene Van Reed(はい、私はユージン・ヴァン・リードです)。What is your name(おまえの名前は何という)?」

習ったおぼえのない台詞だったが、名を名乗れと言われていると察した。

「I am ヤマグチセンノスケ」

すると、異人は先ほどの言葉を繰り返した。

「Good Boy, Good Job(いい子だ、よくできた)」

次に相手は、片言の日本語で返してきた。

「ワタクシハ、アキンドデアル」

戸惑う仙之助にたたみかけるように言った。

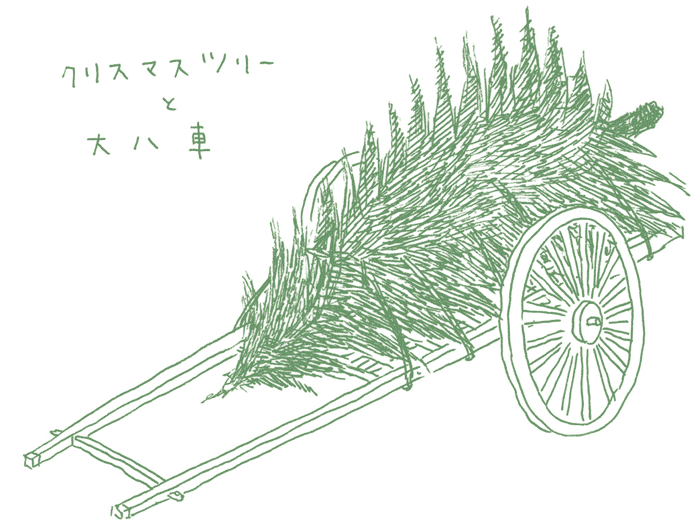

「ワタクシハChristmas Tree ヲウリマス」

「Christmas Tree?」

仙之助は、意味のわからない言葉をオウム返しに聞いた。

「Yes, Christmas Tree」

異人はそう言って笑い、仙之助を手招きした。表に出てみると、大八車に大きな木が一本載せてあった。植木を商っているのだろうか。

「I bought many Christmas trees for sell, Yokohama Hotel bought one, Royal British Hotel bought one, Yokohama Cathedral bought one, Gankiro bought one, this is the last one.(私はたくさんのクリスマスツリーを売るために買いました。ヨコハマホテルがひとつ買いました、ロイヤルブリティッシュホテルがひとつ買いました、横浜天主堂がひとつ買いました、岩亀楼がひとつ買いました。これが最後のひとつです)」

仙之助は、岩亀楼とホテルという言葉を聞き逃さなかった。

ホテルというのが、異人が経営する宿屋であることは知っていた。開港後、横浜の居留地にも何軒かの宿屋が開業し、そのような名前が冠されていた。岩亀楼は、言うまでもなく、港崎遊郭で異人の出入りが唯一公に許されていた女郎屋である。

Christmas Treeなる植木をなぜ売りに来たのかは意味不明だったが、異人が出入りするところが好んで買うものなのだろう。ならば、それを異人が伊勢楼に売りに来たというのは、もしかして名誉なことなのではないか。仙之助は思いを巡らせた。

仙之助は、Christmas Treeなる植木のことを粂蔵に相談した。居留地のホテルや岩亀楼も購入したと告げると、「ならば、うちも立ててみるか」と賛成してくれた。

ユージン・ヴァン・リードにそう意思表示すると、にっこりと笑って言った。

「Good boy, Good Job」

ヴァン・リードがその台詞を言うのは三度目で、仙之助は、それが自分への褒め言葉であることを理解して笑顔を返した。

仙之助も手伝って大八車から大きな木を下ろし、ヴァン・リードに言われるまま、大きな桶を運び込んでそこに木を立てた。

大八車には、大きな布袋も載っていた。ヴァン・リードは大黒天さながらにそれを背負って運び込むと、木を立てた桶の横に置いた。そして、袋の中から何が光るものを取り出した。

黄金色をした星形の飾りだった。

ヴァン・リードは宝物でも扱うようにうやうやしく手に載せて、それを大きな木のてっぺんに取り付けた。

袋の中には、まだたくさんの飾りが入っていた。ひときわ目を引いたのは、ガラスで出来た真っ赤な玉だった。杖のような形をした縞模様の飾りもあった。

女郎たちも起き出してきて、何事かと騒ぎながら大きな木を囲んだ。

粂蔵は、商売を始める夕刻になると廊下に並べる行灯を出してきて、中にろうそくを灯した。その光が赤いガラス玉に反射してキラキラと光った。

木の緑、ガラス玉の赤、星形の黄金色。なんとも華やかな色の競演だった。

ヴァン・リードは、得意げに言った。

「Merry Christmas」

仙之助は、オウム返しに聞き返した。

「Christmas?」

植木の名前でもあるらしき、鈴の音が転がるように軽やかなその言葉の響きを仙之助は美しいと思った。粂蔵が木を見上げながらつぶやいた。

「異人の正月飾りのようなものなのだろう。見ているとなんとも気持ちが明るくなるな。いや、めでたい、めでたい」

すると、ヴァン・リードはその言葉に反応した。

「Christmasハ、メデタイ」

粂蔵は、その台詞を聞き逃さなかった。

「そうか、めでたいか。縁起の良いものなのだな」

ヴァン・リードはにっこり笑ってもう一度言った。

「Christmasハ、メデタイ。Merry Christmas」

仙之助は、軽やかな響きの言葉の意味するところを何もわかっていなかったが、人の心を明るくする魔法の呪文のように感じて、記憶に深く刻み込ませた。

横浜の外国人居留地で初めてキリスト教の生誕祭、すなわちクリスマスが祝われたのは一八六二(文久二)年のこととされる。その年に建立した横浜天主堂で礼拝が行われた。

もっとも、当時はまだ、キリスト教の禁制が続いていたから、日本人がクリスマスの礼拝に参加することは許されなかった。

ユージン・ヴァン・リードがクリスマスツリーを売ることを思いついたのは、その二年前、プロイセン王国の外交官が、江戸の商人にふれまわってモミの木を探しクリスマスツリーを立てたという噂を聞きつけたからだ。早速、翌年のクリスマスからモミの木に似た木を手配して居留地の外国人たちに売り歩くようになった。

ヴァン・リードはハード商会という中国に本拠地をおくアメリカの商社で仕事をしていた。彼の自慢は、横浜の開港と同時に来日したことだった。

アーネスト・サトウが日本語の手ほどきを受けた医師で宣教師のジェームス・カーティス・ヘボンは横浜の外国人社会で一目置かれていたが、ヴァン・リードは、そのヘボンより早くから日本にいるとしばしば吹聴した。ちなみにヘボンとヴァン・リードは、いずれもペンシルヴァニア州パークス郡の出身で、それぞれの生まれ故郷の町は10㎞と離れていない。彼らと同じく一八五九年に長崎にやってきたトーマス・ブレイク・グラバーはスコットランドの出身で、生まれ故郷はアバディーンという港町だが、この町も一九世紀に多くの若者が海外に飛雄したことで知られる。彼らの出身地もそうした土地柄だったのかもしれない。

開港まもない日本にやってきた外国人たちは、職業や肩書きが何であれ、神秘のヴェールに包まれた東洋の島国へのやむにやまれぬ好奇心にかられて海を渡った。誰かに命じられたからではなく、命じてくれる誰かを自ら探し求めていった者たちだった。ヴァン・リードがそうした者たちの典型であったことは言うまでもない。

ヴァン・リードが日本に夢中になったきっかけは、サンフランシスコでジョセフ・ヒコという日本人にたまたま出会ったことだった。中浜万次郎と同じく船が難破し、漂流していたところをアメリカ船に助けられたジョセフ・ヒコこと、浜田彦蔵は、キリスト教の洗礼を受け、英語の教育を受け、不自由のない暮らしをしていたが、望郷の念が募り、帰国のきっかけを探っていた。

ヴァン・リードは、このジョセフ・ヒコから日本語の手ほどきを受けた。そして、彼を通して日本へのあこがれを募らせたのだった。

一八五八(安政五)年、日米修好通常条約が締結され、翌年の開港が決まると知ると、ジョセフ・ヒコはいてもたってもいられなくなった。二ヶ月後、測量船フェニモア・クーパー号に乗り込む決心をする。太平洋の深度調査をするため、日本にも立ち寄る可能性があると聞いたからだ。彼は首尾良く書記として、調査団の一員に加えてもらった。出発に先立ち、アメリカ国籍を取得し帰化したのは、洗礼を受けていたためだ。

ヴァン・リードは、サンフランシスコを出航する友人の旅立ちを見送りながら、日本への憧憬がいよいよ湧き上がるのを感じていた。

一八五九(安政六)年二月、ユージン・ヴァン・リードはついに極東行きの船に乗る。

サンフランシスコから香港をめざすシーサーペント号だった。ジョセフ・ヒコが日本に行くために測量船の書記になったように、彼もあらゆるつてを頼って、故郷の友人が編集員を務める新聞社の通信員という立場を得た。

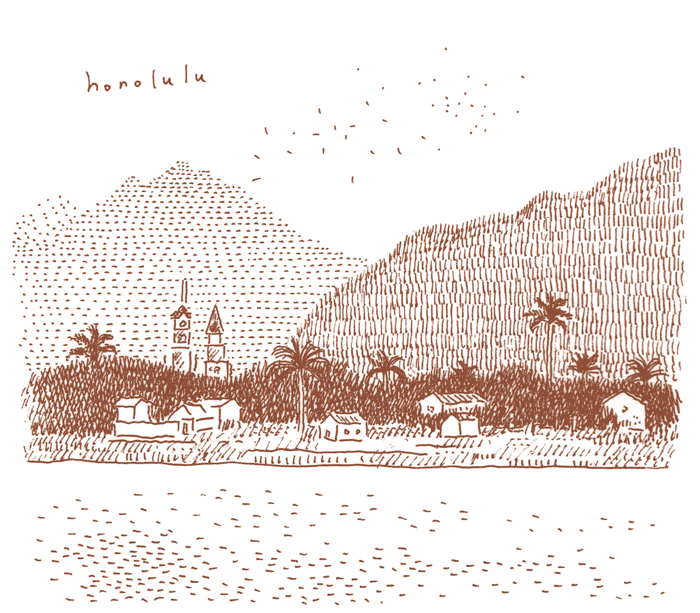

十三日の航海を経て最初に入港したのは、サンドウィッチ諸島のホノルルだった。

太平洋の真ん中に位置する島々は、その地の利から捕鯨船の基地として発展した。捕鯨船のみならず、太平洋を渡って極東に向かう船はみな立ち寄る補給地だった。

ここで、ヴァン・リードはジョセフ・ヒコと再会した。

測量船フェニモア・クーパー号がめざしたのもホノルルだったが、海洋深度の測定をしながらの航海はサンフランシスコから四十三日にもおよんだ。十一月下旬に到着し、しばらくホノルルに滞在していたが、アメリカ領事館で、日本の三つの港、すなわち函館、長崎、横浜が一八五九年七月に開かれることに決まったという話を聞き、ジョセフ・ヒコはいてもたってもいられなくなった。測量船は、日本に行くことがあってもいつになるかわからない。船を乗り換えて、いち早く日本に行く方法を考えたほうがいいと彼は考えた。そうして船を探していた矢先、香港に向かう大型帆船、シーサーペント号が入港した。

ジョセフ・ヒコの故郷への思いを理解した測量船の船長は、こころよく下船を許してくれた。こうして、二人はシーサーペント号で香港をめざすことにしたのである。

ホノルルは、背後に切り立った山が迫る美しい港だった。

山と港をつなぐ丘陵地に町が開けている。心地よい貿易風が、海上から山に向けて吹き抜けてゆく。抜けるように青い空と光り輝く青い海。深い緑の熱帯植物が生い茂り、かぐわしい香りの鮮やかな花が咲く。だが、ヴァン・リードは到着してまもなく、楽園の抱える矛盾を察知した。

島々はハワイ王国によって統治されていたが、王国の政治や行政の要職には多くの欧米人が入り込んでいた。サトウキビのプランテーションを経営する欧米人も多かった。一八六〇年代に入ると、経済の中心は捕鯨船の補給基地からサトウキビの栽培に転換していくが、彼が訪れたのは、その変革期の少し前にあたる。

王国の先住民は心優しく寛容で、穏やかな人たちだったが、この土地に住む欧米人たちは、彼らのありように全く興味を持ち合わせていなかった。彼らがこの土地に魅力を感じたのは、容易に富や権力が搾取できたからに過ぎない。ヴァン・リードは、ホノルルの富裕層の小さな社交界に招き入れられたが、彼らの興味が狭い仲間内の噂話に終始することに気づくと、すっかり興ざめして誘いを断るようになった。

ヴァン・リードは、そうした洞察を記事にまとめて通信員としての責務を果たした。

三月中旬、シーサーペント号は香港に向けて出航した。

ヴァン・リードのホノルルでの滞在は短かったが、サンドウィッチ諸島の美しさと搾取される王国の悲哀は、彼の心に強い印象を残したのだった。

ユージン・ヴァン・リードとジョセフ・ヒコはシーサーペント号で香港に到着すると、早速アメリカ領事館に出向いて日本に渡る方策を探った。すると、横浜の開港にあわせてハリス駐日弁理公使とドール神奈川総領事が赴任することがわかった。彼らは上海にいる。今から上海に行けば、彼らが赴任する船に乗せてもらえるだろうと言うのだ。

二人は迷うことなく上海をめざした。

ジョセフ・ヒコはハリス公使の通訳、ヴァン・リードはドール総領事の書記として、二人は、それぞれ船に乗り込む名目を手にすることができた。

ハリス公使は艦船ミシシッピ号、ドール総領事は上海のハード商会が所有する小型帆船のウォンダラー号と、異なる船で出発することになった。ヴァン・リードとジョセフ・ヒコも、それぞれ雇われ主と同じ船に乗った。

最初に寄港したのは、五年前にペリーが来航した下田だった。ミシシッピ号とウォンダラー号はここで合流し、地元の艀(はしけ)を雇い、横浜に向けて出発した。

風のない朝だった。蒸気エンジンの動力があるミシシッピ号は、帆船のウォンダラー号と艀を曳航して進んだ。正午頃に浦賀を通過。この頃から南西の微風が吹き始めた。

一八五九(安政六)年六月三十日の午後三時半、二隻の船は水先案内の艀と共に横浜に入港した。七月四日と決められた開港の五日前のことだった。

横浜港では、羽織袴に刀を差した税関の役人が出迎えた。ヴァン・リードは彼らの身につけているものと話す言葉に興味津々だった。ジョセフ・ヒコは帰化証明書を握りしめ、彼らが自分をアメリカ人として扱うかどうかに気をもんでいた。キリスト教徒の彼が日本人とみなされたなら、どんな拷問が待っているかわからなかったからだ。

上陸までは、しばらくの時間がかかった。領事館の場所でもめたためだ。幕府が用意したのは横浜の港に近い新築の建物だった。だが、アメリカ側は、条約で定めた通り東海道の宿場である神奈川宿を要求した。折衝の結果、港を見下ろす高台にある仏教寺院がアメリカ領事館として割り当てられることになった。寺の名前を本覚寺といった。

開港の日、七月四日は雲一つなく晴れ渡った。午前十時すぎ、一行は満を持して上陸した。すなわち、ハリス公使とドール総領事、ミシシッピ号の艦長と士官たち、そしてジョセフ・ヒコとヴァン・リードの面々である。

寺の墓地に一本の見上げるような大木があった。彼らは、そのてっぺんの枝に棒を結びつけて旗竿にすることを思いついた。正午少し前に一行は本覚寺の墓地に入り、木の枝の旗竿に旗をあげた。青い星と赤いストライプの星条旗である。青空に国旗が翻るのを見ながら、彼らは厳かにアメリカ合衆国国歌を合唱し、ミシシッピ号から持参してきたシャンパンを抜き、口々に「The stars and stripes forever (星条旗よ、永遠なれ)」と言い乾杯した。

その後、本堂で日本に上陸して初めての昼食がふるまわれた。魚、ゆでた鶏肉、アヒルのロースト、野菜などが豪勢に並んだ。牛肉はなかったが、精一杯のごちそうだった。

七月四日はアメリカの独立記念日だ。祝宴は、そのお祝いもかねていた。