仙之助編 六の一から六の十二まで

ユージン・ヴァン・リードと再会した山口仙之助は、焼け跡の仮事務所に足繁く通い、荷物運びなどの下働きを手伝うようになった。もっとも、それで収入を得ることが目的ではなかった。仕事仲間の異人たちと英語でやりとりすることが勉強になったからだ。同じ横浜にいて、港崎(みよざき)遊郭には異人の出入りも多かったが、彼らの生活については、知らないことが多く、新鮮な刺激に満ちていた。

仙之助が夢中になったのは「デイリー・ジャパン・ヘラルド(The Dairy Japan Herald)」という外国人居留地で発刊されている英字新聞を読むことだった。

「ジャパン・ヘラルド」は活版印刷で発行された日本最初の定期刊行物だった。毎週土曜日の発刊で、国内外のニュース、横浜の出来事、港を出入りする船の情報などが記載されていた。「デイリー・ジャパン・ヘラルド」は、ジャパン・ヘラルドが一八六三年十月に創刊した広告を主体とした日刊紙になる。

商人たちが取引したい商品を事細かに広告出稿する日刊紙は、外国人居留地の経済の営み、生活の営みがそのまま反映されており、港を出入りする船の情報の伝達も詳細かつ迅速になった。日本で最初の日刊新聞でもあった。

日本語新聞の事始めは、ヴァン・リードと共に開港まもない横浜に上陸したジョセフ・ヒコが一八六四年に創刊した「海外新聞」である。ヴァン・リードも英語の教本を出版したくらいだから、ジャーナリズムや出版には関心が高く、その四年後に「横浜新報もしほ草」という日本語新聞を創刊することになる。

熱心に「デイリー・ヘラルド」を読む仙之助をヴァン・リードは好ましく見ていた。

仙之助の語彙力は急速に進歩し、瞬く間に、ぎこちない片言から商売のやりとりも含めた日常会話に困らなくなった。

紙面では、ありとあらゆるものが売買されていた。鉄や石炭から、ランプ、ランプ用のオイル、ガラス窓、家具、ベッド用のシーツ、タオル、カーペット、帽子、靴など、異人の生活には何が必要なのか、手に取るようにわかった。「Dress」とは貴婦人の着る裾の広がった服のことであり、「Jacket」とは西洋の上着であることも学んだ。

馬のイラストが描かれた「Stables(馬小屋)」とある広告は、馬関連の商売であることがわかるから「Horse(馬)」のみならず「Carriage(馬車)」といった単語も容易に理解できた。日本産の「Pony(小型馬)」もよく売りに出されていた。

日本語に訳しようもない事柄も多く書かれていた。

たとえば「Insurance(保険)」である。

前もって金を払っておくと、火事で焼け出されたときに金が受け取れる商売だと言われても、仙之助には今ひとつぴんとこなかった。渋沢栄一が日本で最初の保険会社を設立するのは一八七九(明治十二)年のこと。だが、横浜の外国人居留地では、すでに数多の保険代理店があり、当たり前のように火災保険や船舶保険が存在していた。

当時、保険の広告が多かったのは、前年の豚屋火事の影響もあったのだろう。

一八六七年の初め、外国人居留地で大きな話題となったのは、太平洋郵便汽船会社が横浜に定期航路を就航させるというニュースだった。

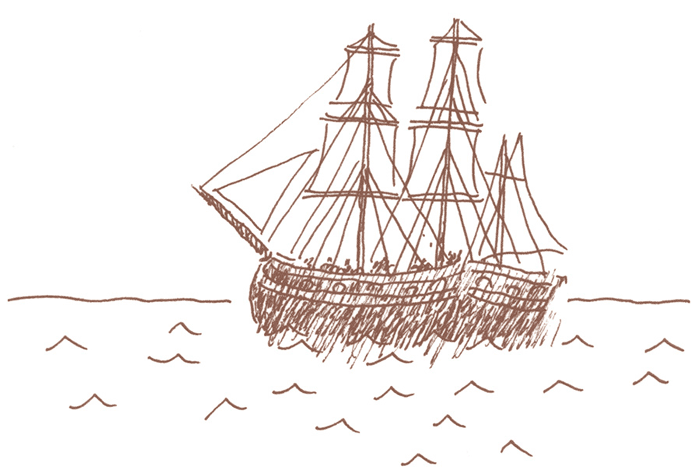

その頃、横浜には毎日、たくさんの船が入港していた。少なくても十数隻、多いときには三十隻以上の商船が港に停泊していた。「デイリー・ヘラルド」の一面には、その日、港にいる商船の名称や船長の名前、出発地が記されていて、積み荷や乗船客の募集がある船は、イラストと共に広告が出された。

行き先は香港、上海、ロンドン、ニューヨークが多かった。横浜と同じ開港地である長崎行きと北海道の函館行きの船もたくさんあった。なかには、船のチャーター(貸し切り)を募る広告もあった。人の移動も商品の運搬も、これらの広告を見て、行き先や料金の見合う船を探すのだった。だが、どれも定期航路ではないため、予定が立てにくいし、都合のいい船便が見つからないことも多かった。

郵便汽船とは、その名の通り、国際郵便を運ぶ役割がある。異人たちがわきたったのは、人の往来だけでなく、本国との通信も定期的に期待できることだった。

横浜に就航する郵便汽船は「コロラド号」といった。

「デイリー・ヘラルド」は「三七五〇トンの素晴らしい外輪汽船」だと報じた。

外輪汽船といえば、一八五三年の黒船来航で、ペリーが乗船していたサスケハナ号と同じである。排水量もほぼ同じ三八二七トン。コロラド号は、日本人が恐れおののき、開国を決意させた黒船と同じ偉容を誇っていた。

一八六〇年代は、帆船と蒸気船が共存する時代だった。

横浜に出入りする異国船もまだ帆船が多く、それは「デイリー・ヘラルド」の広告に記載されるイラストからも見て取れた。排水量も1000トン級かそれ以下が大半だった。

太平洋を横断する客船としては破格の大きさも話題になった理由である。

「デイリー・ヘラルド」に最初に出された広告では、二月に香港を発って、横浜とホノルルを経由してサンフランシスコに至ると掲載された。

ヴァン・リードは、驚いて見入った。

なぜなら、当時、横浜からホノルルに直行できる船はほとんどなかったからである。

ヴァン・リードが仙之助に「この世の極楽」だと告げたハワイ王国のホノルルである。

日本総領事として依頼された移民を送り込むには、しかるべき商船を借り上げる算段をしなければと考えていたが、仙之助をいかにしてホノルルに行かせるか、ヴァン・リードは考えあぐねていた。借り上げ船でなければ、いったんサンフランシスコまで行き、船を乗り換えるしかない。船賃は小さな商船より割高かもしれないが、サンフランシスコでホノルル行きの船を待つより安くすむに違いない。

太平洋郵便汽船会社では、コロラド号と同じ規模の汽船を造船中で、三ヶ月に一度の太平洋定期航路が実現するとあった。今後も継続的にホノルルとの間に定期航路ができるのなら、移民団も郵便汽船に乗せることができるとヴァン・リードは考えた。

コロラド号の広告は、立派な外輪汽船のイラストと共に「デイリー・ヘラルド」の紙面に連日掲載された。ところが、就航が告げられて一週間後、ヴァン・リードが広告を注意深く読むと、ホノルルの寄港は中止になったとの数行が加わっていた。

周辺の天候が理由とあったが、本当のところは、日本と取引する貿易品がハワイにはなく、商売のうまみがないからだろうと、推測した。横浜からホノルルまでの乗船客もたいして見込めないと気づいたに違いない。

船賃が記載された行き先は、香港、サンフランシスコ、ニューヨークだった。

サンフランシスコから先は、メキシコのアカプルコ経由で中米のパナマシティに着き、パナマ鉄道でカリブ海側のアスピンウォール(現在のコロン)に移動、再び汽船に乗船して、キューバ、ジャマイカ、ドミニカとカリブ海を北上してニューヨークに向かう。運河の開通は二〇世紀になってからだが、パナマ鉄道の開通で、太平洋側から大西洋側への旅は格段に楽になった。

ニューヨークから欧州への乗り継ぎの便の良さも強調されていた。

当時、横浜から欧州への航路は、上海、香港からインド洋を経てエジプトのスエズに至り、陸路で地中海に抜けるルートが一般的だったことへの対抗と思われる。

スエズ運河の開通は一八六九年である。コロラド号の就航した年に横浜からフランスに向かった渋沢栄一は、工事中のスエズ運河を見学している。

スエズ運河の開通直前、太平洋郵便汽船会社は、太平洋経由の欧州航路を売り込もうとしたのだ。ホノルル経由が却下されたのは、当然のことかもしれなかった。

ヴァン・リードが仙之助をハワイに送る算段を考えあぐねているうちに春になった。

仙台藩士の星恂太郎(ほし じゅんたろう)から思いがけない相談がヴァン・リードにもたらされたのは、この頃のことである。仙台藩がアメリカに送る留学生のうち、年少の二人の身元引受先を探してくれないかというのである。

長崎海軍伝習所から咸臨丸で渡米、幕府の要職についていた勝麟太郎(かつ りんたろう)(海舟)の息子、小鹿(ころく)がアメリカに留学することが決まり、庄内藩の高木三郎と仙台藩の富田鉄之助が同伴することになった。この機会に、仙台藩では、かねてから横浜で英語の修業に出していた少年たちも同行させることになった。勝小鹿と同伴の二人は大学に入学する手はずが整っていたが、年少の二人はまだ入学できる年齢ではない。

グラバーが世話をした長州や薩摩の留学生と違い、渡航の手引きまで依頼されたものではない。コロラド号の就航も決まり、密航しか方法がなかった頃とは事情が違うとはいえ、中途半端な依頼を受けたことにヴァン・リードは、いささかの不快を感じていた。

かつてグラバーが長州や薩摩の年少者たちをスコットランドの実家に寄宿させたことはヴァン・リードも知っていた。横浜からの船が到着するサンフランシスコには、都合の良いことにヴァン・リードの実家がある。星洵太郎を通して、実家に寄宿させる意向を伝えると、仙台藩で案件を仕切っていた大童信太夫(おおわら しんだゆう)は喜んで了承した。

ヴァン・リードが仙台藩から世話をしてほしいと依頼された年少者は、高橋是清(たかはし これきよ)と鈴木六之助といった。

バラ夫人が引き継いだヘボン塾でリッキーとロッキーと呼ばれていた少年だと、すぐに思い出した。仙之助と仙太郎が、競争心を燃やしていた相手だ。リッキーは、神風楼の女郎に悪さをした悪戯者でもあったと仙之助が苦々しく話していた。

仲介役の星恂太郎(ほし じゅんたろう)も苦笑交じりで、高橋是清の悪童ぶりを語った。

仙台藩では、もともと鈴木六之助だけを勝小鹿の留学に同行させることにしていたという。高橋が省かれたのは、素行の悪さゆえである。それに高橋が異を唱えなかったのは、イギリスの捕鯨船の船長からキャビンボーイの口を紹介されていたからだという。捕鯨船で半年か一年働いて、いつかロンドンに戻ったら学問のできるところを世話すると言われたらしい。無鉄砲でやんちゃな高橋は、すっかり乗り気になった。仙台藩の了承を求めて止められても困ると考え、ことの顛末は後から手紙で伝えることにして、乗船してしまおうと思ったらしい。ところが、捕鯨船が出航に手間取っているうちに、仙台藩にこの企みが伝わり、年端もいかない少年が捕鯨船で渡航するのはいささか無謀だと引き留められた。そして、高橋も留学生として同伴させることになったのだという。

「捕鯨船か!そりゃあいい」

ヴァン・リードは、そう言って笑い、一呼吸おいて、太平洋を渡るのにその手があったかと気づかされた。

捕鯨船は商船と異なり、積み荷や乗客の募集をすることがないので、「デイリー・ヘラルド」の紙面に船名が出ることはないが、横浜の港にもしばしば姿をあらわしていた。

日本列島から伊豆諸島、ボニン諸島と呼ばれていた小笠原諸島に至る海域は、一八二〇年頃から「Japan Ground(ジャパン・グラウンド)」と称されるクジラの漁場として知られていた。ジョン万次郎が伊豆諸島の南端にある鳥島で捕鯨船に助けられたのも、そこが好漁場だったからだ。日本人の漂流民がハワイに増えたのも同じ理由だった。日本の港を捕鯨船の補給基地にすることは、黒船来航でアメリカが日本に開国を迫った理由のひとつでもあった。開港後の横浜が捕鯨船の補給基地としても機能するようになったのは、当然のなりゆきと言えた。

一八世紀末から一九世紀にかけて、欧米で捕鯨が一大産業となったのは、鯨油が燈油(とうゆ)、潤滑油(じゅんかつゆ)、蝋燭(ろうそく)などの原料として、当時の生活に欠かせないものだったからだ。アメリカの捕鯨産業の最盛期は一八二〇年から七〇年の五〇年間とされる。一八五九年にアメリカのペンシルヴァニアで石油が発見されたが、ロックフェラーが後にスタンダード石油となる会社の前身を設立するのが一八七〇年のこと。一八六七年といえば、捕鯨産業が繁栄を極めた最後の時期にあたる。

ハワイ王国の経済基盤もまた捕鯨船の補給地としての役割にあった。移民の労働力を求めていたサトウキビが主産業になるのは、まだ少し先のことである。

一八六七年五月二十五日、コロラド号が横浜港に入港した。

埠頭には、外輪汽船の偉容をひと目見ようと、多くの人たちが集まった。積み荷の量も、通常の商船とは比べものにならないほど多かった。

数多の国際郵便と世界のニュースももたらされた。

そのなかに、ヴァン・リードが待ち望んでいたハワイ王国政府からの日本総領事としての信任状もあった。ハワイからの帰途、遭難したこともあり、肩書きを証明するものがない彼を詐欺師まがいに怪しむものもいた。これで幕府の外国奉行に正式な申請を行うことが出来ると、ヴァン・リードは安堵した。

仙台藩では、夏に再び入港するコロラド号で渡米すべく、留学生派遣の準備を進めていた。二人の少年の渡航費と滞在費は、ヴァン・リードに直接渡された。

悪童を雇い入れると持ちかけたイギリスの捕鯨船のことをヴァン・リードは思い出した。船長はなぜ英語もろくに話せない日本人の少年をボーイに雇おうとしたのだろうか。本当にロンドンで学校に通わせるつもりだったとは思えない。仙台藩が危惧したように、都合よくこき使うつもりだったに違いない。

どのみち、ボーイとして働くつもりでいたのなら、サンフランシスコでも働くことに異議はなかろう。そう考えたヴァン・リードは、二人のハウスボーイを日本から送ると実家に手紙を書き、サンフランシスコに向けて出航するコロラド号に託した。

託された滞在費から、仙之助のハワイへの渡航費を捻出しようと考えたのである。

仙之助もホノルルでは同じ立場で、どこかの家にハウスボーイとして雇ってもらうつもりだった。同じ年頃の彼らが同じ境遇で苦労するだけのことだ。ヴァン・リードと仙台藩のつながりは、グラバーと薩長のようなものでない諦めもまた、その決断を助長した。

コロラド号の入港で、入荷した酒や食料にも人々はわきたっていた。

アメリカ産のバーボンウイスキーのほか、フランス産のブランデーやボルドーの赤ワイン、シャンパンもあった。ロックフォール産のブルーチーズとラングドック産のソーセージにはフランス人が飛びついた。フランス製のチョコレート、甘い果実のシロップもあった。

その頃、ヴァン・リードが贔屓にしていたのは、豚屋火事の後、開業したばかりのホテルのビリヤードがあるバーだった。ワインや酒の目利きがよく、コロラド号の入港に際しても、真っ先にいい酒を買い付けていた。

「Globe(地球)Hotel」という名前も気に入っていた。

コロラド号が出航した日の夜も、バーカウンターでバーボンを注文した。

船の出入りに伴う歓迎会や送別会の賑わいが一段落した店内に、見慣れない男が一人でいるのに気がついた。横浜の外国人居留地の社会は狭いから、新顔はすぐにわかる。赤銅色に日焼けした顔は船乗りと思われた。同じバーボンを注文したのに親近感を覚えてヴァン・リードが話しかけると、にこやかに応じた男は名乗った。

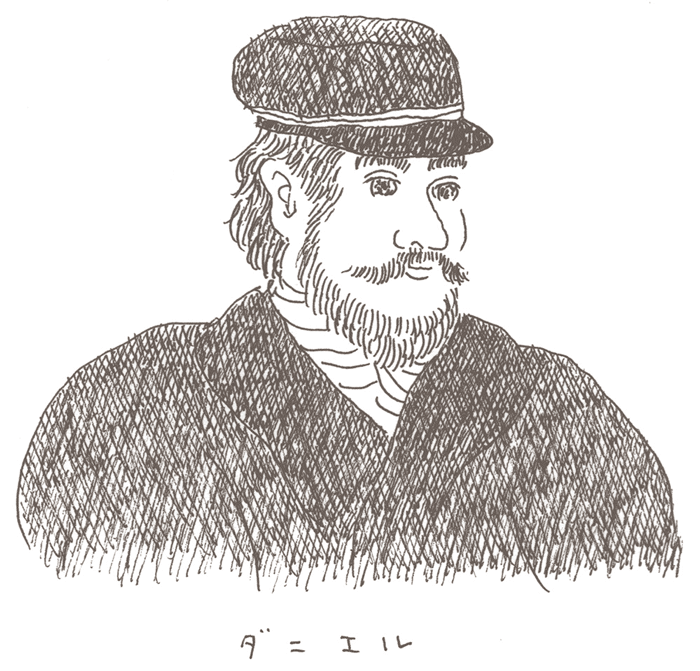

「ニューベッドフォードから来たダニエルだ。よろしく」

「捕鯨で有名なニューベッドフォードか?」

ヴァン・リードが応じると、男はとたんに人なつこい笑顔になった。アメリカ東海岸、マサチューセッツ州のニューベッドフォードは、北米における捕鯨の一大基地として名をはせていた。一九世紀前半までは、大西洋上に浮かぶナンタケット島が有名だったが、一九世紀後半になるとニューベッドフォードが勢いを増した。

「極東の日本にまで、故郷の噂がとどろいているとは驚いた。あらためて名乗らせてもらうよ。ダニエル・グローブだ。俺のファミリーネームにひかれてこのホテルに入ったんだが、いい友達に出会えてうれしいよ」

「ああ、Globe Hotelか」

「グローブ家は、ニューベッドフォードで捕鯨に従事する由緒あるファミリーだ」

「そうか、サンドウィッチ諸島にいたからな。捕鯨船の船乗りに会うこともあった」

「ラハイナか?」

「いや、ホノルルだ」

「ハワイ王国の首都がマウイ島のラハイナからホノルルになってからは、入港する捕鯨船も増えたらしいな。今度はホノルルに立ち寄ってみるとするか」

「これからハワイに向かうのか」

「この季節、鯨はジャパン・グラウンドからロシア沖のカムチャッカ・グラウンドに北上する。北の海でしばらく獲物を狙ってからだな。この国のことは、少年の頃から聞いていて憧れていた。それで立ち寄ってみることにしたんだ」

「お前の少年時代は、まだ日本は国を閉ざしていただろう。本でも読んだのか?」

「いや、少年時代に乗っていた捕鯨船に日本人がいたのさ」

「漂流者か?」

「もとは漂流者で捕鯨船に助けられたと聞いた。船長の養子になって陸に上がって学校にも通った。まともな英語を話すし、読み書きは俺たちより達者だった。兄貴のような年回りで、俺は尊敬していた」

「その日本人はそれからどうした?」

「帰国する資金を貯めるためにForty−niners(49年組)になったと聞いた」

「フォーティーナイナーズ」とは、一八四八年にカリフォルニアで金鉱が発見された翌年、一攫千金を夢見てゴールドラッシュに殺到した者たちの呼び名だった。

「首尾よく日本に帰国して、偉いサムライになったという噂だ」「サムライになった漂流者か……、もしかして、ジョン・マンのことか」

「なぜ知っている?そうだ。ジョン・マンだ」

「偉いサムライになった漂流者なぞ、他にいないからだ」

ヴァン・リードは、直接の面識はないものの、仙之助と仙太郎から英語の初歩を学んだ教本の著者として、ジョン万次郎のことを何度も聞かされていた。

グローブホテルのバーは、寡黙な若い黒人のバーテンダーが取り仕切っていた。

すらりと背が高く、繊細な細い指でグラスを扱う姿が印象的だった。

豚屋火事の前には見なかった顔で、最近横浜にやって来たのかもしれない。ヴァン・リードは一度だけ、言葉を交わしたことがあったが、フランス語訛りの英語で、カリブ海のフランス植民地、マルティニーク島の出身だと話していた。

バーカウンターに置かれたグラスが空になっているのに気づいて、同じものでいいかと彼は小声で聞いた。自分からは何も話さないが、よく目配りをしている。

捕鯨船の船長のダニエルは、自分の勘定につけるよう指示をした。

「二杯目は俺におごらせてくれ」

ヴァン・リードは自分が奢るつもりにしていたのに、先を越された格好だった。

「到着早々、ジョンマンを知っている男に会えるとは。うれしいよ」

「運命の出会いに乾杯」

ヴァン・リードは少し大げさに言った。

言葉の裏には、仙之助の渡航を託す心づもりがあったのだが、それを切り出すのは、まだ少し早い。まずは信頼関係を築くことだ。

そんなヴァン・リードの心模様を知るよしもないダニエルだったが、ヴァン・リードの言葉を真面目に受け取って返した。

「全くそうだな。運命の出会いに乾杯」

バーボンの入ったクリスタルグラスを二つあわせると、チンと澄んだ音を立てた。

「横浜には着いたばかりなのか」

「ああ、到着したばかりだ。今夜が日本で過ごす最初の夜だ」

「じゃあ、日本の最初の夜に乾杯だな」

二人はもう一度グラスをあわせた。

「しばらく滞在するのか」

「せっかくやって来た憧れの国だからな。北の海で鯨と格闘する前に鋭気を養いたいと思っている」

「そうか。鋭気を養うのにぴったりの場所に案内したいところだが、あいにく火事で焼けてしまったからな」

「ヨシワラのことか」

「横浜のヨシワラだな」

「どうせ、江戸のヨシワラに俺たちは行けないんだろう。俺たちのヨシワラは港町のヨシワラだ」

港崎(みよざき)遊郭のことも江戸の吉原に喩えて「ヨシワラ」と呼ぶ異人は少なくなかった。外国人居留地の住人は十里(約40km)四方より先に行くには許可が必要だったから、江戸は簡単には行けない神秘の都だった。まして通りすがりの船乗りであれば、なおさらである。

三杯目のバーボンは、ヴァン・リードがダニエルに奢った。

「明日の予定は何かあるのか」

「初めての港に流れ着いた船乗りに予定なんてあるものか」

「だったら、気晴らしに馬の遠乗りをしないか。いいところに案内しよう」

六郷川を渡った先にある蒲田の梅屋敷は、若い娘が給仕してくれる茶屋があって、以前から人気があったが、港崎(みよざき)遊郭が焼けて再建のめどもたたないなか、以前にも増して居留地の異人たちが通い詰めていた。茶屋には、遊郭にいた女郎も流れていて、顔なじみの客には床の相手もすると噂になっていた。普段なら梅の季節が終われば、人もまばらになるのだが、その年は、梅が散っても客足は絶えなかった。

ヴァン・リードはダニエルを梅屋敷の贔屓の茶屋に連れて行った。

始めて見る着物姿の日本娘にダニエルは、目をぱちくりさせていた。

異人の客であることに気づいた少し年かさの女が、若い娘が運ぼうとしていたお茶のお盆をすっと受け取ると、二人のもとにやって来た。

「Welcome(ようこそ)」

突然、英語で話しかけられて、ダニエルは驚いた。

「ありがとう(Thank you)」

茶を受け取ると、女は何とも艶めかしい表情でうっすらと笑った。

「英語を話すとは、岩亀楼にいた女かもしれないな」

「ガンキロー?」

「岩亀楼は、外国人が行くのを許された唯一の店だった。もっとも、俺の贔屓はそこではなくて、神風楼という別の店だったけどな。何もかも焼けてしまった」

「そうか……、火事の前の横浜に来てみたかったな」

「そのうちまた復興するさ。そうしたら、また来ればいい」

豚屋火事の前は、こういう女は梅屋敷にはいなかった。茶屋の娘たちは、たいてい若くて恥じらいがちな様子がういういしかった。それもこれも、港崎遊郭が焼けてしまったせいだ。

「ここも充分に美しい。何とも……、楽園のようなところだな」

ダニエルは、英語を話した女の後ろ姿をじっと見つめながら言った。

茶屋の周囲には、梅林が広がっていた。花の季節はとうに終わり、木々は青い梅の実をつけていた。それもまた、風情のある風景だった。

「花の季節はもっと美しい。今は季節外れなのに、ヨシワラが焼けたせいで、春が終わっても客が絶えない。さあ、昼飯にしよう」

ヴァン・リードは、茶屋の赤い毛氈(もうせん)の上にバスケットを載せた。取りだしたのは、コールドミートとキュウリを挟んだサンドイッチとキャベツのコールスローだった。

「これは豪勢だな。新鮮な野菜もありがたい」

ダニエルは相好を崩して、サンドイッチにかぶりついた。

「実はお前に頼みたいことがある」

ヴァン・リードは、ダニエルが満足げに昼食を終えるのを見て切り出した。

「グローブホテルのバーで会った時から、何かあると思っていたよ」

「そうか」

「何にもなくて、こんな豪勢なもてなしがあるわけがない」

ダニエルは豪快に笑い、茶屋の娘が入れたお茶を飲み干すと一呼吸ついて言った。

「お前が運命の出会い……と言っただろう。それで、直感的に思った。こいつとは、一晩一緒に酒を飲むだけで終わらないってね。ジョンマンを知っていると言われた時に、それこそ俺は運命を感じたけれど、それを先に言われちまったんだからな」

「七つの海を渡ってきた船乗りには、何でもお見通しだな」

「何ヶ月も大海原と見飽きた船員たちの顔だけ見て、鯨と格闘していれば、たまに上陸した時の人との出会いには敏感になる」

「大海原ばかり見ていると……そうだな、人恋しくなるな」

「そう言えば、お前の出身を聞いていなかったな」

「カリフォルニアのサンフランシスコだ。俺は太平洋しか知らない」

「荒れ狂う海は北や南にたくさんある。だが、途方もない孤独を感じるのは、太平洋かもしれないな。島影を見ない日が延々と続く、あんな大きな海はほかにない。この世の中は海しかないような気にさせられる」

「そうか……、俺は太平洋しか知らないからな」

「海にはそれぞれ表情がある。色も違う。太平洋のど真ん中の吸い込まれるような群青色は他にはない。太平洋は海の深さがとてつもないと聞いたことがある」

「そう言えば、太平洋の深度を測る調査船に乗ったこともあったな。確かにその時に見た海の青は独特だった」

「すっかり話がそれちまったな。頼み事とは何だい」

「ホノルルまで船に乗せていってもらいたい奴がいる」

「密航者か?」

「そういうことになるな」

「サムライか?」

「いや、俺の仕事を手伝っている少年だ」

「日本人か?」

「ああ、でも英語は話せる。お前の尊敬しているジョンマンのことを奴も尊敬していたぞ。最初に英語を勉強したのがジョンマンの書いた教本だったらしい」

「ジョンマンを知る少年か」

「偉いサムライになった本人に会った訳ではないが、憧れている」

「こりゃあ、運命だな。カムチャッカ経由でかまわないのなら引き受けるよ」

それは、仙之助の運命が決まった瞬間だった。

「急いではいない。北の海でたっぷり仕事をしてもらった後でかまわない。必ずホノルルまで奴を届けてほしい」

「ラハイナではなく、ホノルルということだな」

「そうだ。俺はホノルルにしか知己はいない。知り合いの家でハウスボーイとして雇ってもらうつもりだが、ホノルルは郵便汽船も滅多に立ち寄らない、商船の寄港も少ない。俺の手紙を持ってその家まで行って事情を説明してほしい」

「そのくらいならお安い御用だ」

「よく気の利く働き者の少年だが、鯨のことは何も知らない。船上では働き手の一人にはならないだろうから船賃は渡すよ」

「ホノルルに着くのは秋になる。郵便汽船のような船賃をもらう訳にいかない。ジョンマンのように賢い奴なら、俺のキャビンボーイにしてやるさ」

「お前の目にかなうといいが」

「そいつはお前の商店で働いているのか」

「今はそうだ。ヨシワラの神風楼という店の跡取り息子だったが……」

「自分のところの商売は火事で焼けちまった訳か」

「そうだな。お義父さんも気骨のある商人だから、必ず店を建直すだろうが、まだだいぶ時間がかかりそうだ」

「だが、なんでそいつをホノルルに送るのかい?」

「ハワイ王国との重大なミッションを遂行するためだ」

「何だって?」

「俺はハワイ王国の駐日総領事を任命されている」

ダニエルは狐につままれたような表情になった。ヴァン・リードは慌てて言った。

「おいおい、とんだほら吹きの詐欺師に会ったみたいな顔をしないでくれよ。ハワイ王国からの信任状も届いている。疑うのなら事務所で見せるよ」

「疑ってなんかいないさ。やっぱりそうか。本当の目的は何かあると思っていたよ」

「ミッションというのは何だい?トップシークレットなら秘密は守るぜ。俺も共犯者になる訳だからな」

「いやいや、そんなスパイじみた話じゃない。移民だよ。ハワイに日本人の移民を送ることをハワイ王国政府に依頼されている」

「なるほど。ジョンマンに憧れる少年はその先遣という訳だな」

「移民団が到着した時に、何かと世話のできる同胞がいれば安心だろう。好奇心に満ちて向学心があって、人の心の機微をよく察する奴だ」

「ますます興味が湧くな。早くそいつに会わせてくれよ」

ダニエルは、急かすようにヴァン・リードの肩を叩いた。

梅屋敷からの帰路、馬に乗ったヴァン・リードとダニエルの手綱さばきは自然とギャロップ(馬を速く走らせること)になった。

事務所の玄関で荷物の仕分けをしていた仙之助は、思いがけず早い時間に戻ってきたヴァン・リードの顔を見上げた。

「何か事件でもおきましたか」

「そうだ、大事件だ。仙之助、ホノルルに行けるぞ。コノヨノゴクラクジョウドダ」

「本当ですか?」

「こちらの船長が乗せていってくれるそうだ」

ヴァン・リードよりはるかに上背もあり、胸板の厚い、白と言うより赤い顔をした異人がそこにいた。その昔、横浜が開港したばかりの頃、故郷の村で出回った錦絵に描かれた赤鬼に似た異人の顔を思い出した。

異人は仙之助の顔を見ると、にっこりと笑った。途端に恐ろしげな風貌がやさしげな顔になった。異人は表情が豊かで、喜怒哀楽で印象が変わる。

「はじめまして。私はダニエル・グローブです」

「はじめまして。私は……、私の名前は、仙太郎です」

咄嗟に口から出たひと言に、仙之助自身も驚いていた。

ヴァン・リードも驚いて仙之助の顔を見た。

仙之助はヴァン・リードにだけわかるようにゆっくりと日本語で答えた。

「ヘン、メイ、デス」

「密航者の変名か」

「はい、私は仙太郎と名乗って海を渡ります」

幕府の禁を犯して密航する者は変名を名乗ると、仙之助がヴァン・リードから聞いたのは、まだ仙太郎が元気だった頃だ。異国に旅立つことは、まだぼんやりとした夢物語だったけれど、名前を変えるという話は、いかにも過去の自分との決別を象徴していて胸が躍った。

仙之助も仙太郎も養子となって名字が変わった。新しい名前を得ることは、新しい可能性を掴むことだという感覚があった。新しい名前で、新しい自分になる。どんな名前を名乗ろうか、笑いながら仙太郎と話したことを思い出した。

仙太郎と名乗ることは、亡くなった時から密かに考えていたことだった。

それは、仙太郎の分身となって海を渡ることでもあった。

「セン、タロウか。少し呼びにくいな。ジョンセンではどうか?」

「ジョンセン?」

「ジョンマンのジョンとセンタロウのセンだ。俺はかつてジョンマンと同じ船に乗っていた。賢いジョンマンのことを尊敬していた。同じ日本人のお前と航海できるのは光栄だ」

「ジョンマン?ジョン万次郎ですか」

信じがたいという表情をする仙之助にヴァン・リードがうなずきながら微笑んだ。

「本当にジョンマンと同じ船に乗っていたのですか?」

仙之助は頬を紅潮させてダニエルに問いつめた。

「本当だとも。フランクリン号という捕鯨船だ。俺は、船員の中で一番下っ端の役立たず者だったが、ジョンマンは、そんな俺のことをかわいがってくれた。ジョンマンから教えてもらったことは数え切れない」

「捕鯨船と言うことは、鯨を捕っていたのですね」

「そうだ」

「ジョンマンは鯨を捕る達人だったのですか?」

「もちろんだ」

「あなたの船も……、捕鯨船なのですか?」

「そうだ。お前はジョンマンと同じ捕鯨船に乗るんだ。準備はいいか、ジョンセン」

「はい」

仙之助は足底からゾクゾクと武者震いがするのを感じていた。

浅草の漢学塾にいた頃、仙太郎とジョン万次郎の教本を勉強していた記憶がよみがえる。遠い畏敬の存在だったジョン万次郎と同じ船に乗った異人が目の前にいる。その人の船に乗って異国に旅立つ。こんな信じがたい冒険が実現するなんて。おきていることが現実とは思えない。仙之助は興奮でどうかなってしまいそうだった。

船長がつけたジョンセンというニックネームも運命的だった。

仙太郎と仙之助を結びつけたジョン万次郎のジョン。仙太郎と仙之助に共通するセン。さまざまな縁が凝縮していて、それでいて全く新しい人格がそこにあった。

仙之助という存在は消えて、密航者である仙太郎と、捕鯨船の船乗りになるジョンセンがその体に乗り移った。雲の上にいるようにふわふわとした感覚があった。

「出発は……そうだな、二週間後でもかまわないか」

ヴァン・リードが少し焦ったように言った。

「二週間か……、仙之助は大丈夫なのか」

「はい、大丈夫です」

これから旅立つのは仙之助ではない。過去の自分は捨てたのだから何の準備も必要ないと彼は思った。お伊勢参りや湯治に行くのではない、捕鯨船の旅に必要なものなんて検討がつかない。ならば何もいらないのではないか。遭難したジョン万次郎のように、身一つで運命に身を任せればいい。

きっぱりと思い切れるのは、豚屋火事で全てが焼けてしまったからでもあった。

神風楼の商売が繁盛していたら、簡単に横浜を去ることはできなかっただろうし、義父の粂蔵(くめぞう)も異国に行ってこいとは言わなかったに違いない。

港崎(みよざき)遊郭を焼き尽くした火事が、仙之助の運命を変えたことになる。