仙之助編 十三の一から十三の十二まで

ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。

ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。

早朝のヌウアヌ通りに男たちの足音が響き渡ったのは、一八六八年十二月初旬のことだった。十一月のサンクスギビングが終わって、クリスマスの準備を始める頃のことだ。

熱帯のホノルルにはクリスマスツリーにするモミの木もないが、それでも商店街ではせめてもの装飾を施してクリスマスらしい気分を演出する。商船の入港が多くなり、お祝いの食卓に欠かせない葡萄酒やシャンパン、砂糖漬けの果物などが入荷した知らせが新聞広告を賑わせる季節であるのは横浜と同じだった。

ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。

ザッ、ザッ、ザッ、ザッ。

軍隊の行進にも似た足音にホノルルの住人たちは、何事かと、鎧戸の中から様子をうかがった。まもなく、足音は、ある建物の前でピタリと止まった。

日除けの麦わら帽子を被り、汚れたシャツを身につけた、見るからに農園労働者といった風貌の背の低い男たちが十人ほど、鬼のような形相で立っていた。

コウラウ耕地のワイルダー・プランテーションに雇用された日本人移民たちだった。

足音に気づいた牧野富三郎が慌てて外に出てきた。

「おまえたち……、夜通し歩いてきたのか」

その質問には答えずに、先頭に立った男が答えた。

「モキチとヒョウベイが死んだ」

告げられたのは、コウラウ耕地に配属されたなかで年かさの二人の名前だった。

「えっ……、何だって」

富三郎の問いかけに男は罵声を浴びせるように言った。

「あいつら、お陀仏になっちまったんだよ」

男たちの突き刺すような視線に富三郎は言葉を失った。

サトウキビを収穫する仕事は過酷だった。陽の長い季節は早朝から夕暮れまで十二時間、夜明けが遅くなり、ようやく始業が一時間遅くなったが、それでも十時間は働きづめで、昼食の休憩も三〇分しか許されなかった。

もっとも、彼らが不当に過酷な待遇だったのでもなく、当時のサトウキビプランテーションの労働条件はみな同じようなものであり、明治中期以降の日本人移民も同じ待遇で働かされた。だが、後の移民たちの大半が農民だったのに対し、横浜で集められた元年者のほとんどが都市生活者で、畑仕事に不慣れだったことも、早々に不満が爆発した理由だった。

一日四ドルという給与は契約通りだったが、提供される食事が充分でなく、しかもコックが中国人であったため、脂っこい味付けが日本人の口にあわなかった。さらに彼らを憤らせたのが、横浜を出航する時に支給された揃いのお仕着せの代金を給料から差し引かれたことだった。ハワイの物価の高さも彼らには想定外のものだった。

最も多くの移民が入植したコウラウ耕地のワイルダー・プランテーションのことは富三郎も心にかけていた。彼らを送り込んで数週間後には仙之助を伴って再び現地に赴き、彼らの不満を直接聞いていた。

過酷な労働と食事が満足でないことは、どこも同じだったが、コウラウ耕地のルナ(監督官)はことさらに厳しく、いつも不機嫌だった。なかでも農園の責任者だと名乗ったジョーイがくせ者らしかった。富三郎や仙之助が訪問すると、多少もっともらしい態度をとるが、移民たちは口々にその非人情を訴えた。

しかも働き手は、喧嘩早い面々が揃っていた。ルナの強引な態度に黙ってはいなかった。だが、反発すればするほど、相手も強硬な態度に出る。

彼らがとりわけ訴えたのが、体の具合が悪い者に病欠を許さないことだった。ルナが小屋までやって来て、病人を畑に引っ張り出す。そうして働かされた結果、一人は仕事中に畑で倒れ、一人は、ある朝、胸が苦しいと言って息絶えたという。

「あいつら、殺されたようなものだ。ただでは済ませられない」

怒りに震えた男たちは、涙ながらに訴えた。

その前日、仙之助はかつてスクールボーイとして働いていたウィル・ダイヤモンドからワイルダー・プランテーションの噂を耳にしていた。

ウィルは声をひそめて言った。

「コウラウ耕地のワイルダー・プランテーションは呪われていると噂が立っている」

「どういうことですか?」

「おまえたち、日本人がコウラウに向かった前日に事件が起きた」

「事件とは、いったい……」

仙之助は到着した日に、ルナのジョーイがみなホノルルに出払っていると、意味深な発言をしていたことを思い出した。

「いや、正確には、事故だな」

「事故?」

「工場のサトウキビを煮沸する釜に農園主のワイルダーの幼い息子が落下して死んだんだ」

「えっ、あのレンガ造りの立派な工場で、ですか」

「そうだ。最新鋭の巨大な釜で、どうにも助けられなかったらしい」

「そんな……」

仙之助はむごたらしい惨状を想像して顔をそむけた。

「生きたまま子供が釜でゆでられたなんて、地獄の沙汰だ。事故だとしても、ただごとではない。ワイルダーの夫婦は半狂乱になっている。ホノルルの社交界はその噂でもちきりだ」

「…………」

仙之助は言葉を失った。悲劇を聞いた翌日に、同胞の悲報を聞くことになるとは。

本当に呪われているのではないかと思いたくなる。

コウラウ耕地の日本人移民たちが、大勢でホノルルまでやって来て抗議をしたことは、地元の新聞にもとりあげられた。当時、過酷な条件で働く労働者はいくらもいたが、大きな声をあげて抗議する者はいなかったからだ。

彼らの言い分を記者に伝えたのが、仙之助だったことは言うまでもない。声を上げることで、少しでも事態の改善を図りたいたいと仙之助は考えた。

だが、事態はいい方向には進まなかった。

富三郎と仙之助がコウラウ耕地で亡くなった二人の同胞を弔い、再びホノルルに戻ってくると、まさかの訃報が再び彼らのもとにもたらされた。

マウイ島のウルパアク耕地で、またサイオト号の移民がひとり、命を落としたのだった。

しかも病死ではない。首を吊って自殺したのだという。

仙之助は富三郎と顔を見合わせて絶句した。

詳しい事情はわからなかったが、過酷な環境に耐えかね、未来を絶望して命を絶ったと聞かされた。サイオト号の船上でなくなった和吉とあわせて、わずかの間に四人の尊い命を失ったことになる。

重苦しい沈黙が続いた後、富三郎がぽつんと言った。

「何が天竺だ……地獄じゃないか」

眼には涙が浮かんでいた。

「俺は人殺しの片棒を担いだのか……」

「富三郎、そんなことはない………」

「じゃあ、なんで四人も死んだ」

見たことのないような形相で富三郎は怒鳴った。

「それは……」

仙之助は言い返そうとするが、言葉がつなげない。

「ゴクラクジョウドとは、結局、あの世のことだったのか……」

ハワイをコノヨノゴクラクジョウドと呼んだのはユージン・ヴァン・リードだった。募集に応じた者たちは、それを聞いて天竺で一稼ぎできると信じた。

「天竺と信じて船に乗った者たちに何と言い訳すればいい」

「…………」

仙之助は、富三郎の心に自分たちはヴァン・リードに騙されたのではないかという疑念が生まれていることに気づいていた。揃いのお仕着せの代金をハワイに来てから給料から差し引かれたのが疑念のきっかけだった。

だが、仙之助はヴァン・リードを信じていた。彼によからぬ噂があることは知っていたが、少なくとも仙之助にとっては、未知の世界への扉を開いてくれた恩人だった。亡き仙太郎との思い出もたくさんある。

悲劇が続くなか、ヴァン・リードと初めて会った季節、クリスマスが近づいていた。

一八六八年の十二月二十四日、クリスマスイブの夜、仙之助は、前の勤め先であるウィル・ダイヤモンドに手伝ってほしいと声をかけられた。自宅に人を招いてパーティーをするのに手が足りないのだと言われた。

日本人移民をめぐる騒動は、ホノルルの小さな社交界ですっかり有名になっており、仙之助が渦中にいることはウィルもわかっていたが、だからこそ、気分転換させたい気持ちもあったのだろう。わずかの間に同胞を三人も亡くし、気落ちしていた仙之助は逡巡したが、世話になった相手から懇願されれば、断る訳にもいかなかった。

十二月のホノルルは、少し気温が下がり、朝晩は肌寒さも感じるが、日中の日差しは強かった。木枯らしの吹いていた横浜のクリスマスの頃とは全く異なる。

仙之助は糊のきいた白いシャツに着替えて、ウィルの家の玄関に立った。

「おう、センタロウ、よく来てくれた」

赤ら顔のウィルがウィスキーグラスを片手にあらわれた。

「もう飲んでおられるのですか」

「ハハハハ、今日はクリスマスだから特別だ」

見慣れたリビングルームには、大きなクリスマスツリーが飾ってあった。

「あ、……」

仙之助は、思わず言葉を失った。

「どうした。クリスマスツリーを見たことがないのか」

「いえ、そうではなくて。私が生まれて初めて、横浜で見たクリスマスツリーにあまりによく似ていたので。赤いガラス玉と金色の星と……、」

「そうか。でも、木は違うだろう。これはクックパインという南洋でも育つ松の木だ。横浜にモミの木(Fir Tree)はあったのか」

「わかりません。でも、ヴァン・リードさんは、これによく似た木を私の店に売りに来て」

「ハハハハ、ユージンはクリスマスツリーの行商人だったのか」

「はい」

「あいつは、いつも突拍子もないことを考えるからな。だから、誤解もされる」

「…………」

「あいつの悪い噂がたっていることは知っている。このたびのことは、いろいろと行き違いがあったのだろう」

「私にとっては……、恩人です。でも……」

「あいつが本当は悪党なのか、誤解なのか。今はわからんな」

「…………」

「だがな、ものごとは、今何が一番大事か、優先するべきは何かを見極めることが大切だ。なあに、誤解なんてものは、いつかわかりあえる時が来る。心配するな」

ウィルはそう言って、仙之助の肩をぽんと叩いた。

クリスマスイブの夜、仙之助は、ウィルの客たちが帰った後も台所で皿洗いと片付けを一人で引き受けた。牧野富太郎のもとに帰りついたのは夜半過ぎだった。

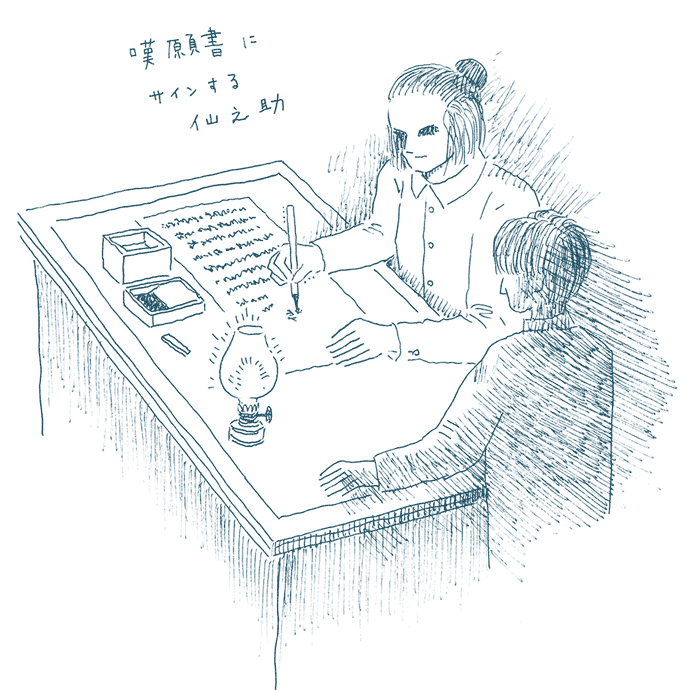

事務所には、まだランプの火が灯っていた。

「まだ、起きていらしたのですか」

「ああ、救出嘆願書を書いていた」

「救出……、帰国を求めるということですか」

「もはや、それしかないだろう」

「誰にあてて書いているのですか、ヴァン・リードさんですか」

「俺たちは、あいつに騙されたんだぞ。その相手に手紙を書いてどうする」

富太郎は激高して声を荒げた。

「…………」

「仙之助さんがヴァン・リードを庇いたい気持ちはわかる。だが、だったならなぜ、助けを差し伸べてくれない。サイオト号の出港以来、なしのつぶてじゃないか」

「…………」

「俺たちの旅券は失効していると、移民局にも言われている。江戸幕府が発行した旅券だからだ。日本は今はもう、新政府の世の中になっている。日本でもそのことが問題になっているらしい。あいつのせいで、俺たちは、密航者になってしまった」

仙之助は、私と同じですね、と言いかけて言葉を飲み込んだ。

「もう、幕府の世ではないのですね」

「そうだ、だから、新しい政府に対して嘆願書を書くことにした」

月額四ドルの給与に対して物価が高すぎて生活が成り立たないこと、過酷な労働、不慣れな気候風土、生活習慣など、富太郎は、移民たちが口々に訴えた窮状を事細かく書き綴った。とりわけ感情が高ぶった表現になったのは、四人の仲間を失ったことだった。

そして、すべては、在日ハワイ総領事を名乗るユージン・ヴァン・リードが正しい情報を移民たちに伝えなかったことによる悲劇だと強い論調で断じていた。

びっしりと文字の並んだ書面をじっと見つめる仙之助に富太郎は言った。

「仙之助さんも嘆願書に名前を記してもらえませんか」

「えっ、私も、ですか」

「救出に動いてもらうためには連名のほうがいい。そう思いませんか」

仙之助は胸の鼓動が速くなるのを感じていた。ヴァン・リードの不正を訴える文書に名前を記すことへの逡巡、そして密航者である自分が公文書に存在を残すことへの不安だった。だが、移民たちにこれ以上の苦悩を与える訳にいかない。それこそが、ウィルの言っていた、優先すべきことに違いない。仙之助は決心して筆をとった。

「仙太郎」

少し震える手で自らの変名を嘆願書に記したのだった。

牧野富三郎が仙太郎と連名で記した最初の救出嘆願書は、一八六八年十二月二十五日付け、まさにクリスマス当日に書かれた。

その少し前、同年十一月二十四日に、実はもう一通、ハワイの日本人移民の窮状にかかわる上申書が日本政府に提出されていた。

送り主の宇和島藩士城山静一は、江戸の商人扇屋久次郎に雇われ、通訳としてサンフランシスコに渡った人物だった。

なぜ彼がハワイの日本人移民に関する上申書を書いたのか。

それはハワイの新聞に掲載された移民の窮状がサンフランシスコの新聞にも報じられ、元凶は元締めのユージン・ヴァン・リードであると書かれたことがきっかけだった。サンフランシスコから商用でハワイに渡航しようとしていた城山は、ヴァン・リードのよからぬ企みでハワイ駐在日本領事として着任すると噂を立てられた。城山は、そうした噂に何の関わりもないことを示したくて、ヴァン・リードを告発するかたちでハワイ移民の窮状を訴える上申書を書いたのだった。

移民たちの窮状を知ってもらおうとしたことが、情報が伝わるにつれ、さまざまな尾ひれがついていったのである。だが、富三郎の嘆願書だけではなかったことが、結果として政府が早く動く結果になったのかもしれない。

富三郎は政府に働きかけを続ける一方で、これ以上の犠牲者を出さないよう、移民たちが働くサトウキビプランテーションを頻繁に訪れた。

その後は、幸い悲劇はおこらなかった。

月額四ドルの給与が引き上げられることはなく、物価高は相変わらずで、勤務時間が短くなったこともなかったが、都市生活者だった移民たちが多少なりとも生活に慣れたことは大きかった。

仙之助は通訳としてプランテーション訪問には同行したが、その後は、少しずつ表に立つことをさけるようになった。嘆願書に「仙太郎」と記したときの逡巡と不安が、時がたつにつれて大きくなるのを感じていたからだ。

富三郎は、ヴァン・リードの策略にはまって無効の旅券で旅立つことになったと訴えるが、そもそも仙之助は、幕府の旅券さえ持たない、正真正銘の密航者だった。ヴァン・リードが何らかの策略で移民たちをハワイに送ったのか、その真偽はわからない。だが、少なくとも、仙之助は、ヴァン・リードに騙された事実はない。捕鯨船に乗って太平洋を北から南へと航海したこと、ハワイに来たこと、その全てを何も後悔はしていなかった。

埃っぽいホノルルのダウンタウンにいてもなお、吹く風は心地よかった。

港から吹いてくる海の風、ヌウアヌ通りの先から吹いてくる山の風。

炎天下の労働で亡くなった仲間たちのことを思えば不謹慎なのかもしれないが、この風に吹かれていると、この島を「コノヨノゴクラクジョウド」と呼んだヴァン・リードが大嘘つきとも思えない気がしてくるのだった。

一八六九年の新年が明けてしばらくしてから、仙之助は、再びウィル・ダイヤモンドの家でスクールボーイとして働くようになった。クリスマスイブの働きぶりに、ウィルがあらためて仙之助に戻ってきてほしいと懇願したことと、ユージン・ヴァン・リードに対する怒りが日々膨れ上がっていく富三郎と、毎日顔をつきあわせることが、仙之助にとって、いさかか気まずくなっていたことが原因だった。

富三郎は、仙之助を責め立てたり、文句を言うことは一切なかった。

嘆願書にも連名で署名を求めたように、むしろヴァン・リードの不正を共に訴える同志であることを強く求めていた。そのことを仙之助は痛いほどわかっていたし、命を落とした仲間のことを考えるならば、そうあるべきとも思っていた。だが、ヴァン・リードとの思い出は忘れがたく、個人的な心情としては、どうしても彼を悪党とは思えない。心の葛藤が、いよいよ苦しくなっていたのだった。

富三郎も、仙之助の心のうちをわかっていたのだろう。決心を伝えると、言葉少なにうなずいて、引き留めはしなかった。

年が明けてからも、富三郎は、なおも日本政府に複数の嘆願書をしたためた。

仙之助も署名した最初の文書では、雲を掴むような感じがあったが、宇和島藩の城山静一からの嘆願書もあり、富三郎は手応えを感じるようになっていた。

二人の立場を大きく隔てていたのは、富三郎と移民たちは、正式な移民としての渡航であると信じて、ヴァン・リードに手配をゆだねたのに対して、仙之助は最初から密航者として海を渡った事実だった。嘆願書が認められて、政府が動き出せば、仙之助の立場は、危ういものになる。そのことにも、お互いが気づき始めていた。

当時、ホノルルと横浜を結ぶ定期航路はなかったので、横浜に向かう者をみつけて手紙をわたすしか方法はない。英語の拙い富三郎が筆談で意思疎通のできる中国人に手紙を依頼したのは、これまでのように全てを仙之助に頼ることの躊躇があったからに違いない。

それでも、二人が疎遠になった訳ではなかった。

富三郎が仙之助の英語力を必要とすることはしばしばあったし、仙之助も自分がハワイに来た目的は、移民たちのためだという思い強くあった。時々は、気にかけていたコウラウ耕地のワイルダープランテーションまで二人で視察に行くこともあった。

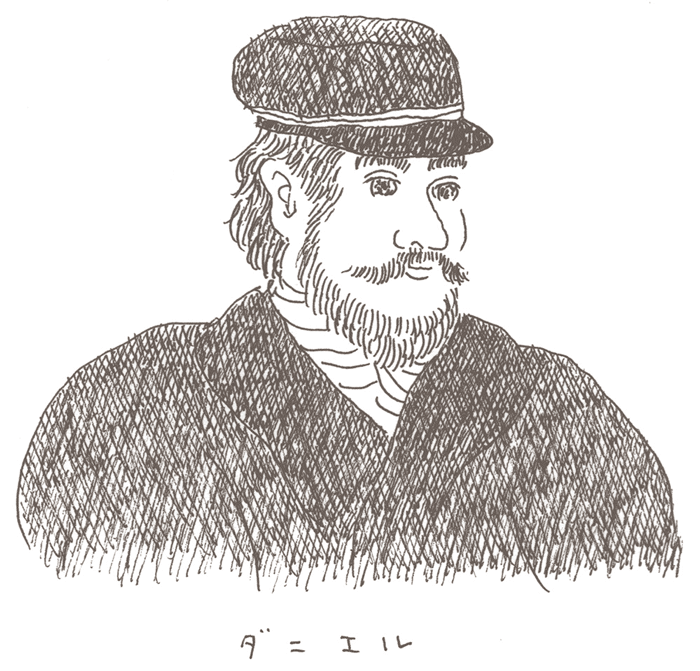

そうしたある日のこと、帰宅したウィルが頰を紅潮させて仙之助に言った。

「おい、センタロウ、今日は懐かしい奴に会ったぞ」

「どなたですか?」

「ダニエル船長だ」

「えっ、クレマチス号の?」

「そうだとも」

「達者でおられましたか」

「ああ、元気そうだった。お前の噂話に花が咲いたぞ」

「ダニエル船長とは、どこでお会いになったのですか」

「アメリカンホテルのバーだ」

仙之助がウィルと引き合わされた、ダウンタウンのホテルだった。

「しばらくホノルルに逗留されるのでしょうか」

「さあな、久しぶりに陸で飲むバーボンの味はこたえられないと話していたから、今夜はまたバーに繰り出してくるだろうよ」

夕方になるのを待ちかねて、仙之助は、ウィルの従者として、アメリカンホテルのバーに入った。カウンターに見覚えのある後ろ姿があった。

「ダニエル船長」

仙之助の声に驚いたように、懐かしい顔が振り向いた。

「おお、ジョンセン、元気そうだな」

「はい、おかげさまで」

「お前の仲間たちは、無事に日本から到着したのか」

「はい、ですが……慣れないプランテーションの仕事で命を落とした仲間もおりました。役に立てなかったかと思うと不甲斐ないです」

「そうか。詳しい事情はわからんが、陸の上でも海の上でも、慣れない仕事で命を落とす者はいる。俺の捕鯨船でもそうした事故は何度もあった」

「…………」

「元気に働いている者もたくさんいるんだろう」

「はい。ですが、総代の富三郎は、移民を帰国させたいと……」

「ユージンが骨を折って移民の渡航を実現させたんじゃなかったのか」

「……」

「それを帰国させるのか」

「…………」

「いろいろと複雑な事情がありそうだな。だが、ジョンセン、何はともあれ、お前が元気そうでよかったぞ」

「ありがとうございます」

仙之助は、胸いっぱいに熱いものが込み上げてくるような感じがしていた。

「ジョンセン、お前も一杯飲むか」

戸惑って、仙之助は、ウィルとダニエルの顔を交互に見た。

バーテンダーは、何も言わず、褐色の色がやや薄い、多めのソーダで割ったバーボンを仙之助が座ったカウンターテーブルの前に置いた。

仙之助は、グラスを手にして、恐る恐る口に運んだ。弾ける炭酸の喉越しは、甘いレモネードよりも刺激的で、後からほろ苦さと喉が熱くなるような感覚が追いかけてくる。せつない心境と共に、仙之助にとって忘れられない味となった。

初めて飲んだバーボンのほろ酔いは、仙之助の心を解放し、饒舌にした。

「鯨のシーズンは終わりだというのに、どうしてホノルルに寄港されたのですが」

「強風でやられちまったマストの修理のためだ。こいつが壊れなければ、ホノルルには立ち寄らなかったよ」

「強風のおかげで私たちは再会できたのですね」

「海はさまざまな偶然の運命を船乗りに与えるものさ」

「夏は、またオホーツク海に行くのですか」

「いや、今年は北には行かない。ジャパン・グラウンドに行く。ボニン・アイランズに行かねばならない用事があるからな」

ボニン・アイランズとは、現在の小笠原諸島のことだった。

群島の名前を聞いてもぴんと来ていない仙之助にダニエル船長は可笑しそうに言った。

「ペリー総督が初めて日本に向かった時も立ち寄っている。日本が開国に応じなかったから、ボニン・アイランズを捕鯨船の補給基地にしようとしたらしい。そうそう、お前が尊敬するジョンマンも、何年か前に、日本で捕鯨事業を立ち上げようとして、このあたりを航海していたと噂を聞いたことがある。お前は知らないのか」

「知りませんでした。私はジョン万次郎の英語の教本で学んだだけですから」

「ハハハハ、ジョンマンの本質は、鯨捕りだからな。ジャパン・グラウンドに目をつけた才覚こそ、尊敬しなければならないぞ」

「はい。ボニン・アイランズはアメリカの島なのですか」

「いや、違う。お前の国の島だろう。だが、村の長老は、ナサニエル・セヴォリーというアメリカ人だ。ジョンマンや俺たちと同じ、マサチューセッツの出身だと聞いている」

「日本の島なのに、長老はアメリカ人なのですか」

「ああ、面白い島だろう。そのナサニエルにホノルルと手紙のやりとりを頼まれてきた」

「手紙を渡したら、その後はどこに向かうのですか」

「ジャパン・グラウンドでしこたま鯨を捕るさ。そして……、また横浜に向かうかな」

「横浜……、本当ですか?」

「故郷に帰りたいのか」

「故郷が恋しいのではありません。でも、移民の帰還が本決まりになったら、彼らには新しい旅券が用意されるでしょうが、私には立場がありません」

「そうか。クレマチス号のマストの修理には、まだ少し時間がかかる。それまでに決めれば良い。俺は、お前とまた航海できるのは大歓迎だ」

「ありがとうございます」

隣でじっと二人の会話を聞いていたウィルがぽつんと言った。

「こんなに役に立つスクールボーイに辞められるのは本意じゃないが、お前の人生だ。お前が決めればいい。ずっとハワイにいたければ、その場合は俺がなんとかしてやる」

ダニエル船長との再会からほどなくして、仙之助はクレマチス号に乗船することに決めた。このままハワイにとどまっていても、もはや仙之助の役目はないと判断したからだった。

富三郎は、一刻も早い移民の帰国に奔走している。おそらく、遠くない将来に彼の交渉は実現するだろう。そうなった時、密航者である仙之助は役にたつどころか、足を引っ張る存在であり、自分自身の身の上にも危険がおよぶ。

密航者として出国した以上は、密航者として帰国するしかない。

一八六〇年代の太平洋において、それを可能にする唯一の手段が、捕鯨船なのだった。

決意を聞いた富三郎は、何も言わずにうなずいた。

仙之助は富三郎に伝えたい思いは山ほどあったが、ユージン・ヴァン・リードを巡る葛藤が、言葉にすることを躊躇させた。

クレマチス号のマストの修理は予定より早く終わり、出港の日を迎えた。

ただひとり、ウィル・ダイヤモンドが桟橋に見送りに来てくれた。

仙之助を強く抱擁すると、耳元で言った。

「お前と会えて、うれしかった。達者でいろよ」

「私もお会いできてうれしかったです。いつかまた……」

と言いかけて、再会は限りなくあり得ないことと悟って言葉を飲み込んだ。

次の瞬間、ふいに涙がこぼれそうになって掌で目をこすった。

密航者を乗せた捕鯨船は、夜明け前の静寂のなか、桟橋を離れた。

ホノルルに入港した時と同じく、仙之助はダニエル船長の指示で船底のキャビンにとめおかれた。今一度、ホノルルの風景を脳裏に焼き付けたいと思ったが、仕方なかった。

「コノヨノゴクラクジョウド……」

ハワイへの惜別の思いから仙之助は、ヴァン・リードの口癖を独りつぶやいた。

現実のハワイは、美しくもあり、矛盾にも満ちていた。

それでも花と緑の香りを含んだ風の心地よさだけは、極楽浄土と呼ぶべきものだった。

仙之助の脳裏に、ラニの家で体験した宴のシーンが甦る。

夢とも現とも知れない宵に見た風景もまた、まさにこの世の極楽浄土だった。

とりわけ禁断の踊りの優雅さと妖艶さは忘れることができない。

だが、ここで仲間の命が失われたのも、また事実だった。悲劇がことさらに悲しく、せつなく胸に迫るのは、ここが美しい島だからに他ならなかった。

「おおい、港を出たぞ」

顔馴染みの船員がキャビンの扉をノックした。

デッキに出ると、朝陽を浴びて真っ青な大海原が広がっていた。

振り返ると、ホノルルの市街地はすっかり遠くに去り、何度となく山道を越えたコウラウ山脈の山並みが島影のシルエットを形づくっていた。

また、捕鯨船の冒険が始まる。仙之助は武者震いを抑えられなかった。

ボニン・アイランズとは、太平洋に浮かぶ複数の列島からなる群島である。

日本語の「無人(ブニン)島」の読みからとった名称で、一八世紀にフランス人がその名で紹介して以来、欧米ではボニン・アイランズと呼ばれている。

発見者はスペインのガレオン船とも、オランダ東インド会社の探検船とも言われる。

捕鯨の拠点であるハワイとジャパン・グラウンド、そして北太平洋のカムチャッカを結ぶ航路上にあるため、捕鯨船がしばしば寄港した。日本人の漂流者が流れ着くこともあり、江戸時代になると幕府も何度となく探検船を送った。

小笠原諸島という日本語名は、群島の発見者とされる小笠原頼貞(さだより)の名前に由来するが、この名で呼ばれるようになったのは、領有権を主張した幕末以降のことだ。

主要な島は、父島と母島で、それぞれが群島を形成している。

一九世紀の船乗りの間では、イギリス人が命名したピールアイランド(父島)とベイリーアイランド(母島)の呼び名が一般的だった。

一八三〇年、長く無人島だったボニン・アイランズの最初の定住者となったのが、ハワイのイギリス領事の呼びかけによって結成された五人の欧米人、二十人のハワイアンからなる入植者だった。

ダニエル船長が島の長老と呼ぶナサニエル・セヴォリーは、その一人である。

当初、イギリス領事からリーダーに指名されたのは、イタリア出身のマザロだったが、人望に欠ける粗暴な人物だったこともあり、後にセヴォリーが父島の首長となった。

彼らは父島に上陸し、ウミガメの肉と自生するヤシ科のアサイーを食べて暮らしたが、その後、畑を開墾し、野菜を育て、捕鯨船に売って生計を立てるようになった。

一八五二年には、浦賀に来航する前のペリー提督もボニン・アイランズに立ち寄っている。まだ日本が領有権を主張する以前のことで、ペリーはセヴォリーたちをサスケハナ号に招き、歓待した上で「ピール島植民地規約書」なるものを与え、自治組織を作ることを勧めた。アメリカ海軍の傀儡政権とすることを試みたのである。

日本が開国に応じなかった場合は、ボニン・アイランズをアメリカの自治領とし、捕鯨船の拠点にするつもりだったとされる。

だが、ペリー来航を契機に日本の歴史は開国に動き始める。

一八五九年、日米修好通商条約批准のため、遣米使節団が派遣された。アメリカ艦船、ポーハタン号と共に海を渡った咸臨丸の任務には、ボニン・アイランズの調査も含まれていた。だが、諸般の事情で実行されず、一八六二年にあらためて、外国奉行水野忠德(ただのり)を乗せた咸臨丸を派遣した。この時、先遣隊の通訳として上陸したのがジョン万次郎である。

ジョンマンは、ナサニエル・セヴォリーと面会し、群島の領有権が日本であることを彼らに認めさせたのだった。翌年、彼はジャパン・グラウンドで初めての洋式捕鯨を試みている。

だが、生麦事件以降、幕府の興味は太平洋の群島を離れていく。ジョンマンは、かつての経験を生かし、捕鯨業で一旗揚げる夢を閉ざされ、歴史の表舞台から姿を消す。

クレマチス号が、ダニエル船長が「ポートロイド」と呼ぶ父島の二見港に入港したのは、一八五九年八月のことだった。予定より遅れたのは、直前に大きなマッコウクジラを仕留め、その解体作業に時間を要したからだ。

ラニの母親とよく似た容貌の年配女性と、禁断の舞の踊り手を思わせる若い女性が桟橋に立っていた。ハワイからの移住者たちだった。椰子の木が生えた景観もハワイに似ていたが、ホノルルのような西洋建築はなく、粗末な小屋が幾つかあるだけの寒村だった。

ダニエル船長が、彼女たちに用向きを伝えると、こちらだと手招きされた。

船長と共に仙之助も彼女たちの後を追った。草葺きの小屋から出てきたのは、白髪に白い髭をはやした老人だった。骨格は西洋人だが、肌は赤銅色に日焼けしている。

「ミスタ・セヴォリー、ホノルルからお約束の手紙を持って参りました」

ダニエル船長が声をかけると、老人は途端に笑顔になった。

「おお、待っておったぞ。おおい、手紙が届いたぞ」

セヴォリーはハワイアンの女性たちに声をかけた。

「彼女たちが親戚の消息を知りたがってな。私はもう故郷の家族なぞ、とっくに縁が切れているが、お前とは確か同郷だったな。ええと、ダニエル……だったな」

「はい、ダニエルです。ジョンセン、お前も挨拶をしろ」

「はじめまして、ミスタ・セヴォリー」

「ジョンセン……、はて、お前さんはジョンマンの縁者かね」

戸惑う仙之助に代わってダニエル船長が答えた。

「彼はジョンマンと同じ日本人です。私はジョンマンと働いたことがあるのですが、同じように賢いのであやかって名づけました。日本語の本名はセン……何とやらと申します」

「そうか、お前も日本人の鯨捕りか。そりゃあいい。ジョンマンはボニン・アイランズで捕鯨をすると意気込んでおったが、とんと消息がない。お前は何か知っているか」

「すみません。私はジョンマンの書いた教本で英語を学んだだけで、面識はないのです」

「ほう、ジョンマンは鯨捕りをやめて英語の教師になったのか。ジョンセン、もしジョンマンにあったら伝えてくれ。ボニン・アイランズの住人はいつでもお前を待っていると。私は彼の申し出だったから、日本領土にすることを認めたのだ。あいつは、私らと同じ海をねぐらとする人間の匂いがしたからだ。ペリー提督なんかとは違ってな」

「は、はい。わかりました」

仙之助は、姿勢を正して答えた。もちろんジョンマンに会えるかどうかなどわからない。だが、ふと思い出したのが、ホノルルの桟橋で、ロトことカメハメハ五世にいつか歓待すると宣言したことだった。世界の賓客を迎え入れ、もてなすようなことができれば、ジョンマンにも会えるのかもしれない。

横浜に帰るべきか、このままダニエル船長と捕鯨船の航海を続けるか、迷いが生じていた仙之助の心に、漠然とした未来の夢が湧き上がった瞬間だった。