仙之助編 十九の一から十九の十二まで

一八七二年三月十四日、アメリカ国務省にて、二回目の条約改正交渉が行われた。

岩倉使節団の副使として伊藤博文は、天皇の委任状をとるために帰国する覚悟を決めてはいたが、それでも一縷の望みをかけて、フィッシュ国務長官との会談に望んだ。

フィッシュは最初の時と同じく、友好的な笑顔を浮かべつつ、穏やかな口ぶりで、しかし頑として、一切の譲歩は受け入れなかった。平行線の会談は、あっけなく終了した。

その夜は、宿舎のアーリントンホテルにて、歓迎祝賀会の返礼の饗宴が開催されることがかねてから決まっていた。その直前に伊藤と大久保の従者たちが呼ばれた。二人の日本へのトンボ帰りに際し、従者の処遇をどうするかということだった。

頭を垂れ、固唾をのんで聞き入る彼らに言い渡されたのは、ほかの団員たちと同じく、留守の本隊に残るようにとの命令だった。途中帰国を余儀なくされることを懸念していた山口林之助たちはほっと胸をなでおろした。

大久保には、サンフランシスコまで大使館の書記官が同行することになり、一足遅れで出発する予定の伊藤にも同じく、別の書記官が同行することになった。

当初、伊藤は同行などいらぬと言ったが、一国の代表をひとりで行かせる訳にはいかないと周囲が説得した。山口林之助が仙之助のことを話題に出したのは、そうしたやりとりの最中だった。伊藤は、興味津々の表情で林之助にたずねた。

「お前が会ったその男、横浜出身の山口仙之助と言ったな」

「はい、英語の達者なお方です」

伊藤は、神風楼で会った不思議な若者のことを思い出した。

「その男、捕鯨船に乗ったと申していなかったか」

「捕鯨船ですか。はて、そのような話は聞いておりませんが」

「そうか、横浜からワシントンまで自力でやってきて、使節団の従者に名乗りをあげるとはただ者ではないな。面白い。会ってやろうじゃないか」

「はい、申し伝えます」

日本帰国が決まって、伊藤はいささか破れかぶれの心境だった。大陸横断の旅では大雪に遭い、さんざんな目にあわされていた。この数日はだいぶ春めいてきて、もう大雪の心配はないだろうが、大平原が延々と続く単調な旅をもう一度するのは気が重かった。

往路の道中では、条約改正の交渉の準備に余念がなかったが、日本の留守政府の態度は、予測不能であり、事前準備をしたところでどうなるものではない。アメリカ側との条約改正よりも厄介だった。考えれば考えるほど、気が重くなる。

ならば、せめて気の紛れる話し相手がほしい。書記官と政治向きの話をしても気が滅入るだけに違いない。伊藤は、捕鯨船に乗ったことがあると突然切り出して従者に名乗り出た、遊郭の倅のきらきらと輝くような瞳を思い出して、ふっと笑った。

「明日の夜はスペイン在留公使の招宴があって何かと気ぜわしい。明後日、そう、明後日の朝、アーリントンホテルに来るように伝えなさい」

仙之助は、富三郎を伴って、アーリントンホテルの玄関に立った。

岩倉使節団の従者になることを強く望んだのは仙之助だからと、富三郎は遠慮して同行を拒んだが、山口林之助との再会は、サンフランシスコでの富三郎の機転がなければ実現しなかったものであり、それがなければ、伊藤博文との面会もなかったと、富三郎を説得した。

二人とも精一杯に清潔な身なりを整えた。

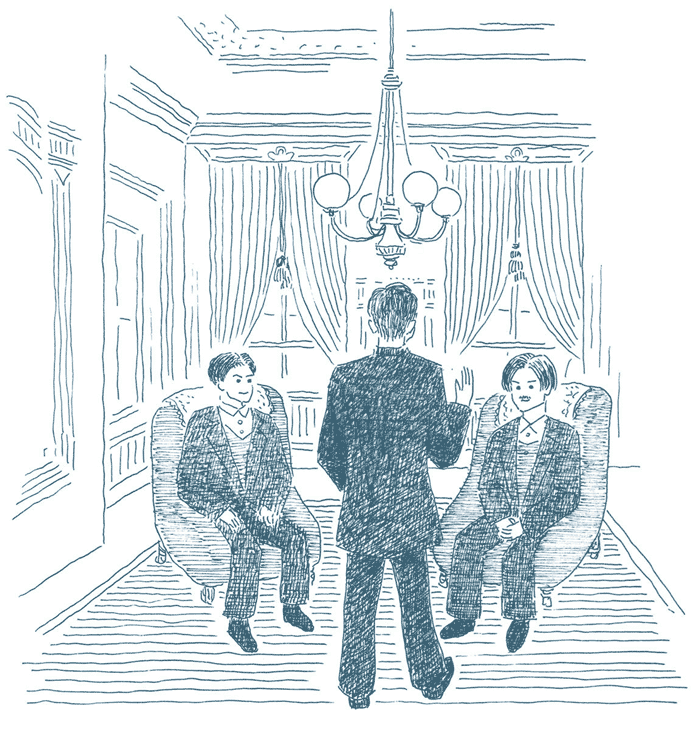

玄関に立つベルボーイに仙之助が伊藤に面会に来たと告げると、案内されたのは赤い絨毯が敷き詰められた豪華な部屋だった。伊藤が滞在している私室の応接間らしい。

天井には豪華な照明器具が光り輝き、赤いカーテンと揃いの生地のソファと椅子がおかれていた。富三郎が仙之助にそっと耳打ちをする。

「ハワイの宮殿のようですね」

「クイーンエマの離宮のことか。お前は中に入ったことがあるのか」

仙之助は聞き返した。ハワイにいた頃、峠道の途中にあった白亜の宮殿は何度も外観を仰ぎ見たが、中に入ったことはなかった。

「移民の帰国の件で、日本のお役人がハワイにいらした時、離宮でお目にかかりました」

「そうか、そうだったな。お前のほうがよほど私より従者に適任ではないか」

富三郎はバツの悪い表情になった。当時の確執がよみがえり、二人は口をつぐんだ。

沈黙した次の瞬間、ドアが開いた。目の前に伊藤博文が立っていた。

富三郎は慌てて立ち上がり、床に土下座をした。仙之助もそれに習った。

「おいおい、ここはワシントンだぞ。そんな古めかしい挨拶はなしだ」

二人は立ち上がって再び椅子に座った。

「山口仙之助とやら、お前、使節団の従者を志願した神風楼の倅だな」

「は、はい、またお目にかかれるとは、恐縮至極にございます」

「お目にかかれるもなにも、我々を追いかけてきたのではないか」

「いや……」

「ハハハ、ハハハ。お前のほかにも従者を志望した者はいたが、ワシントンまで追いかけてくる奴がいるとは思わなかったぞ。また捕鯨船に乗ってきたのか」

「いえ……、今回は郵便汽船で……」

名乗るまでもなく次々と素性を指摘され、仙之助は顔を赤らめてうつむいた。

「林之助がサンフランシスコで最初に会ったというのがお前か」

「はい、牧野富三郎にございます」

「お前はサンフランシスコで何をしておる」

富三郎はしばし逡巡した後、意を決したように答えた。

「移民団の総代としてハワイに渡りまして、希望者と共にこちらに参りました」

「ハワイ……、捕鯨の盛んな太平洋の王国のことか」

「はい、いかにも。太平洋の王国にございます」

伊藤博文は、仙之助と富三郎の顔を交互に見まわすと言った。

「実は、急な用向きがあって、急遽帰国することになった」

思わぬ話の展開に二人は驚いて顔を見合わせた。

「使節団の本隊はワシントンに残る。条約改正の重要な案件で、私と大久保だけがとんぼ返りをすることになったのだよ」

「従者をお探しというのは……」

話の流れが掴みかねて、仙之助はたずねた。

「私の大陸横断の旅につきあってくれぬかね」

「サンフランシスコまでの…………ですか」

「いかにも。お前たちには見慣れた道中で面白くもない話だな」

「いえ、ぜひお供させてください」

仙之助はとっさに答えていた。使節団の本隊でなくてもかまわない。こうして伊藤と再会して、同行してくれというのなら、どこであろうとかまわないと思った。

富三郎も答えた。

「ご一緒してさしつかえないのであれば、ぜひお供させてください」

「世界漫遊の使節団に加われなくて、本当はがっかりしたのであろう」

伊藤の言葉に、息せき切って仙之助は応えた。

「いえ、そんなことはありません」

「お前たちを見ていると、長洲藩の留学生として初めて海を渡った昔を思い出す。仙之助、お前、捕鯨船に乗っていたと言っていたな。つまり、密航者か?」

「はい」

あまりに素直に返事をしてしまった仙之助は慌てた。

「あ、いや……」

「取り繕うことはない。私も、密航者だった……」

「…………」

「それしか方法はない時代だったからな。だが、国の運命を背負う立場になると、無謀な冒険はできなくなる」

「…………」

「仙之助、捕鯨船の冒険談を聞かせてくれ」

「ご希望とあらば」

「よし、これで決まりだ。出発は三月二一日の夜だが、大丈夫か」

「はい」

仙之助と富三郎は声を揃えて返事をした。

「では、当日は午後三時頃までに旅の支度を調えて、またアーリントンホテルに来てくれ。汽車の切符はこちらで手配するので心配はない」

三月二一日の午後、仙之助と富三郎は、アーリントンホテルでにこやかな表情の伊藤博文に出迎えられた。手渡されたのは大陸横断鉄道の一等車の切符だった。

「あ、ありがとうございます」

「おまえたちのおかげで旅が楽しみになってきたぞ。出発前に早めのサパーを一緒にしよう。それまで待っていてくれ」

そう言い残すと、伊藤は出発前に使節団の幹部たちと最後の打ち合わせがあると言って、前回面会した私室に消えた。

伊藤と同じ副使の大久保は朝早い列車で一足先に出発したという。仙之助たちは伊藤が帰国する理由の詳細を聞いていなかった。政府の使節団の責任者が二人までも緊急に帰国するとは、ただならぬ事態なのだろうが、だからこその幸運と言うべきで、一等車の切符をじっと見つめた。

仙之助たちが待つように言われたのは、アーリントンホテルのロビーだった。ホテルの玄関を入ってすぐのところにある滞在客や来訪者が自由にくつろぐことが出来る空間を「ロビー」と呼ぶことはホノルルにいた頃に学んだが、見上げるように天井の高いアーリントンホテルのロビーはホノルルの小さなホテルとは比べものにならなかった。

仙之助と富三郎はロビーのソファに腰掛けた。やわらかな座り心地がなんとも気持ちよく、ここ数日の張り詰めた気持ちが解放されていくようだった。旅立ちの準備と緊張で寝不足が続いていたこともあり、唐突に睡魔が襲ってきた。

眠っていたのはほんのわずかな時間だったが、仙之助は夢を見ていた。亡くなった仙太郎の夢だった。向かいのソファに座った仙太郎がこちらを見て笑っている。人生に転機が訪れるたびに、仙之助は仙太郎を思い出す。

「仙之助さん、仙之助さん」

呼びかけられて、はっと目を覚ました。目の前にいたのは、林之助だった。

「こんなところでうたた寝なんて、仙之助さんは大胆ですな」

そう言って笑われた。

「いやはや、失敬致しました」

「サンフランシスコまで伊藤様のお供をされることになったそうですね」

「はい、お陰様で」

「でも、本当はワシントンに居残る本隊に加わりたかったのではありませんか」

「いや……、そんなことはありません。伊藤様にお引きあわせて下さったこと、感謝しております」

林之助の表情がことさらに明るいのは、ワシントンに残る本隊の者たちにすれば、長い休暇が与えられたようなものだったからだ。大陸横断鉄道と太平洋の船旅を往復するとなれば、伊藤や大久保の帰着までに少なくとも三ヶ月は要するだろう。その間に東海岸の視察旅行も計画されると聞いて、彼らは心躍らせていた。

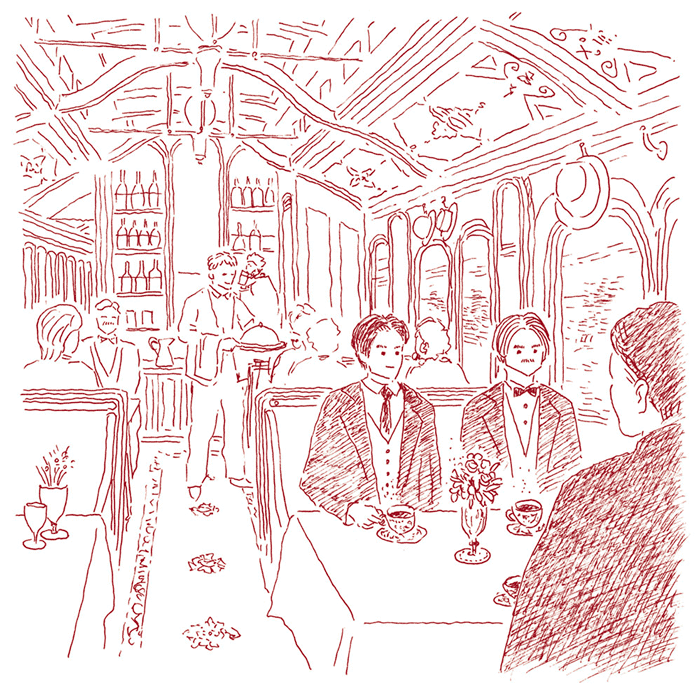

午後五時頃、お茶と軽食が伊藤博文の私室に用意された。テーブルについたのは仙之助と富三郎と三人だけだった。送別の宴はすでに催されたものらしい。

「サンフランシスコまでのご一行は何名いらっしゃるのですか」

「今夜出発するのは、おまえたちと私だけだ。大使館の随行員は、今朝、大久保と先に発った。ユニオン・パシフィック鉄道の起点であるオマハで彼らと合流する手はずになっている。それまでは、よろしく頼むぞ」

「えっ、そうですか……。は、はい」

思わぬ返答に仙之助は狼狽しつつ答えた。伊藤はなぜ大久保と行動をともにせず、仙之助と富三郎を従者に雇い、別の列車で発つことにしたのだろう。

「お前たち、語学が達者でこちらの地理にも通じているのであろう。大船に乗ったつもりでいるぞ。ハッハハハ」

伊藤は、豪快に笑って仙之助の背中を叩いた。

仙之助は富三郎と顔を見合わせて、小さな声で答えた。

「はい、お、お任せ下さい」

心の中では不安が逆巻いていた。軽い気持ちで従者に名乗りをあげたのは、林之助たち使節団の従者に特段の任務も責任もなさそうだったからだ。まさか伊藤と三人だけの道中になるとは思いもよらなかった。もし途中で何か事件や事故があって、国の大事を預かる伊藤に不測の事態があったらどうすればいいのだろう。

まもなく出発の時刻となった。

彼らが乗る鉄道は、ワシントンのユニオン駅を午後八時に出発する。ホテルの玄関に横付けされた馬車に荷物が積み込まれ、伊藤に続いて仙之助と富三郎も乗り込んだ。

仙之助は馬車に揺られている間、三人だけの旅だと言ったのは、ほんの軽口であったと笑ってくれることを願っていた。だが、伊藤は腕組みをしたまま何も話さない。

降り立ったユニオン駅も人影はまばらだった。見送りの者も留守を預かる大使随行の久米邦武(くめ くにたけ)や中山信彬(なかやま のぶよし)など数少なかった。全権大使の岩倉具視らしき姿もない。アメリカ政府側らしき人物は誰もいない。到着時の歓迎ぶりとはだいぶ違っていた。

仙之助と富三郎は、一等車のボーイに命じて荷物を運び込ませた。車両に足を踏み入れると、自分たちが乗っていた三等車とは全く違う豪華な空間があって目を見張った。絨毯敷きの車両には、テーブルを挟んで豪華な椅子が置かれていて、アーリントンホテルのロビーをこぢんまりとさせたような趣である。

仙之助は手渡された切符をあらためて見た。その椅子席のひとつが自分の席であることは間違いなさそうだ。上機嫌の伊藤が乗り込んできて、仙之助の前の席に座った。

手招きで座れと促され、仙之助と富三郎も席についた。伊藤の顔を直視するのも憚られて、窓から闇に沈むプラットホームに見入っていた。

しばらくすると汽笛が鳴り、ゴトゴトと列車が動き出した。

ユニオン駅を発車してまもなく、ボーイがやってきて、長椅子をつなげてシーツを敷き、寝床を作ってくれた。柔らかな枕と布団は心地よかったが、仙之助はなかなか寝付けなかった。それでも明け方前には寝落ちしたらしい。朝陽を感じて目を覚ますと、目の前の伊藤博文はすでに寝床を片付け、椅子に座っていた。

「おはようございます」

仙之助は、慌てて飛び起きた。富三郎が車両の反対側から歩いてきて言った。

「朝食の用意ができたようです」

寝台車の後ろに連結された食堂車はこれまた豪華なしつらえだった。三人は卵料理とトーストの朝食を頼んだ。運ばれてきたコーヒーを一口飲むと、伊藤は口を開いた。

「仙之助、お前に聞きたかったことがある。執拗に海を渡る理由は何なのだ」

「最初に捕鯨船に乗ったのは、ハワイで移民団を迎えるためでした」

「例の横浜のあやしい異人がとりまとめた話か」

「いや、ユージン・ヴァンリードさんは……」

伊藤の発言を取り消そうとした仙之助は、富三郎の顔を見て口をつぐんだ。ヴァンリードの名前は、いまだに二人の間で確執になっていた。

「富三郎は、その移民団の総代だったそうだな」

「はい、私も異国への憧れがございました」

「移民渡航のごたごたは新政府の役人が派遣されて収拾したと聞いているが、なぜお前は帰国しなかったのか」

「契約終了した移民たちは帰国するか、ハワイに残るか、メリケンの本土に渡るか、選択することができました。契約を全うしたのは、体も頑強でやる気のある若者で、帰国せずに一旗揚げることを望む者も多かったのです。ハワイに残る者たちは次の仕事に伝手を持っていましたから世話はありません。ですが、新天地をめざす者たちは面倒を見てやらなければという気持ちがありました。それで一緒に海を渡ってきたのです」

「仙之助も一緒にこちらに来たのか」

「いえ、私はいったん帰国しておりました。その……、捕鯨船で渡航した密航者でしたから、新政府のお役人に見つかるわけにはいかず……」

「ハッハハハ。そうだったな、お前は正真正銘の密航者だったな。だが、移民団も維新前の密航者だったのではないのか」

「ヴァンリードさんは免状の手配はしておりました。ですが、幕府の免状だったのです。移民船の出発後にご一新があって……、無効になってしまったのです」

仙之助はヴァンリードのことになると、どうにもむきになって擁護してしまう。

「そうか。それより、お前に聞きたいのは、なぜ執拗に異国をめざすのかということだ。使節団に加わって何がしたい。言葉も達者で、異国の地を踏んだこともある。物見遊山の憧れは捕鯨船の冒険で充分じゃなかったのか。学問がしたいのか」

伊藤博文の本質を突くような問いに仙之助は、考え込んでしまった。

「なぜ執拗に異国をめざすのか…………、自分でもわかりません」

「ハハハハ、わからぬままに一度ならず、二度までも海を渡ってきたのか。本当に面白い奴だな。お前は、これから何をしたいのだ。学問か、立身出世か」

「わかりません。海の彼方には見たこともない新しいものがある。その憧れだけに突き動かされてまいりました。何か新しい…………、生涯を賭けられるようなものを見つけたいと思っています。ご維新とは、それができる世の中になったということではないのでしょうか」

「お前の言うとおりだ。だが、ひとりで捕鯨船に乗るような無鉄砲さがあれば、使節団になど加わる必要はなかったのではないか」

「使節団の皆さまは誰もが新しい何かを求めていらっしゃる。私もその末席に加わりたいと思ったのです」

「ならば、大陸横断鉄道で再びサンフランシスコに戻るのは不本意ではないのか。ワシントンで、この国の中枢である東海岸で進んだ文明こそを見たいのではないか」

「…………」

「すまん。従者を希望したお前の申し出を断っておいて、この言い草はないな」

「いえ……、使節団の一行に加われるような立場ではないことはわかっております」

「お前のような気概のある者を従者に選べばよかったと後悔しておるぞ」

「そのお言葉だけで充分です」

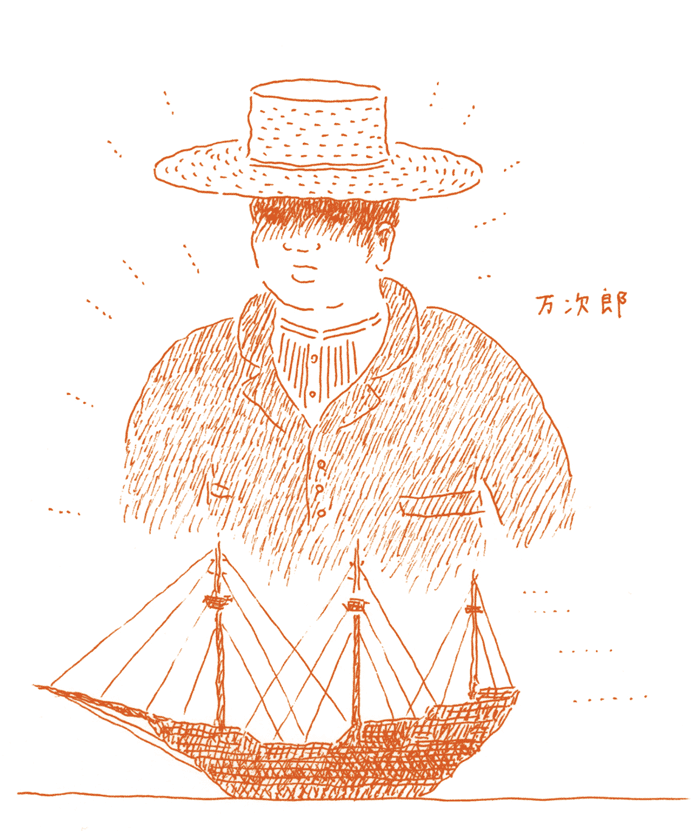

「それよりも捕鯨船の話を聞かせてくれ。中浜万次郎が漂流して捕鯨船に助けられたという話は聞いたことがあるが、お前はどういう経緯で乗ったのだ」

「私は万次郎殿の教本で初めて異国の言葉を学びました。私の目を異国に開いてくださった恩人だと思っております。捕鯨船に乗ったのは、ハワイに行くにはそれしか方法がなかったからです。郵便汽船は横浜からサンフランシスコに直行しますので」

隣で黙っていた富三郎が口を開いた。

「仙之助さんは我々移民団に先駆けて、迎え入れの準備でハワイに向かったのです」

「ハワイ王国は捕鯨船の補給基地だから、捕鯨船も立ち寄るということだな」

「はい。とはいえ鯨捕りが第一の目的ですから、横浜を出航した後、北の海を長く航海しました。船長は若き日の万次郎殿と共に捕鯨船で働いたことがあるとのことで、同じ日本人であれば、万次郎殿のように優秀であろうと私を雇ってくださいました。ジョンマンにちなんで、ジョンセンと呼ばれておりました」

「ジョンマン?」

「万次郎殿の異国での呼び名でございます。私は仙之助だからジョンセンです」

「ほほお、中浜万次郎とそのようなつながりがあったのか」

「お目にかかったことはありませんが」

そう言うと、仙之助は恥ずかしそうに微笑んだ。

伊藤博文と仙之助、富三郎の三人は朝食を終えると、客車に戻って話を続けた。仙之助と富三郎はだんだんに打ち解けて、伊藤も上機嫌だった。

「万次郎はカリフォルニアの黄金で一山当てて帰国資金に充てたそうだな」

「それは存じませんでした。フォーティーナイナーズの一員だったとは。万次郎殿の目の付けどころはさすがです」

「フォーティーナイナーズとは何だ」

伊藤の問いにサンフランシスコの生活が長い富三郎が答えた。

「黄金がみつかった1849年にかけて、その年に一攫千金を夢見てカリフォルニアに集まった者たちをそう呼びます」

「そうか。往路の車窓からも、いまだ砂金を取っている者たちの村が見えたが、サンフランシスコの界隈では、まだ黄金は大きな生業なのか」

「もうゴールドラッシュの時代は終わりました。細々と砂金を集める者はまだおりますが、今はむしろ銀鉱山が労働者を必要としております。ハワイから渡った同胞の者たちにもずいぶん仕事の仲介を致しました」

「こうして大陸横断鉄道が敷かれ、この国も新しい時代を迎えているということだな。今万次郎のように一攫千金を夢見る者がめざすのはいったい何なのだ」

仙之助と富三郎は、顔を見合わせた。二人の脳裏に同時に甦った記憶があった。シエラネバダ山脈のサミット駅で出会ったいかつい体つきの男が言った言葉だった。二人は同時に同じ言葉を発した。

「牛……」

「そうです、牛。一攫千金ならば牛です」

伊藤が怪訝そうな顔をして問いかける。

「黄金ではなくて、牛が金になるというのか」

「テキサスには野生の牛がいくらでもいて、それを捕まえて鉄道駅まで連れていけば大金になるという話を大陸横断の道中で聞きました」

仙之助は半信半疑で聞いていた男の台詞を思い出しながら答えた。

「牛がそれほどの価値を持つのか」

「彼らにとって牛の肉を腹一杯食べることは何よりの喜びですから。我々にとって、白い米のようなものなのでしょう」

「なるほど。黄金の時代は終わって、牛の時代になったということか。政治向きの話だけをしているとわからぬことがあるのだな」

「ハワイ王国でもサトウキビ農園が増えています。全盛期に比べて捕鯨船の数が減っているそうで、サトウキビ農園の労働者として我々の移民団も組織されました」

「そうか。ハワイも鯨の時代からサトウキビの時代に変わろうとしておるのだな。我が国ばかりでなく、いずれの国も変革期にあるということなのだな」

伊藤が感慨深く語るまなざしの先には、線路脇に積み上げられた石炭の山があった。煤煙で空が暗く濁っている。ペンシルバニア州の工業都市ピッツバーグだった。

彼らが乗車したのは、ここを拠点とするペンシルバニア鉄道の車両だった。一行が目を見張った寝台車は、後に鉄鋼王と呼ばれるアンドリュー・カーネギーが考案したものであり、成功の礎となった事業だった。その後、カーネギーはピッツバーグに製鉄所を創業した。南北戦争後のアメリカは各地でさまざまな産業が勃興していた。

伊藤は、仙之助のジョンセンという呼び名を気に入った。

仙之助もジョンセンと呼ばれることで、捕鯨船時代のことを思い出した。肉体的には厳しい日々だったが、あの経験を経て、仙之助は少年から大人になった。それはまた憧れの存在であるジョンマンと彼をつなぐものでもあった。

「おいジョンセン」

「はい」

「ジョンマンは黄金で一山当てて、人生を切り拓いた。ならば、ジョンセン、お前は牛で人生を切り拓いてみたらどうなのか」

伊藤は真剣な表情をして仙之助の顔を覗き込んだ。

「お前は万次郎と同じように捕鯨船に乗って認められたのだろう。使節団の従者どもにそんなことの出来る強者はいない。三月もすれば、我々は任務を終えて、また太平洋を渡ってくる。サンフランシスコで待っておれば、使節団に加えてやることも出来ぬことではない。だが、それはお前のような者にふさわしいとは思えないのだ」

「…………」

「お前の望みをまたしても拒絶する言い草だと思っているのか」

「いえ、そんなことは」

「正直なところ、厄介な案件を抱えて帰国して、従者を増やすどころの話でないことは事実だ。だが、それはそれとして、お前にしかできないことがあるのではないか」

仙之助と富三郎は顔を見合わせた。

もとより使節団の本隊に加われるとは思っていなかった。豪華な一等の寝台車に乗せてもらい、副使の伊藤博文と話す機会が持てたことだけで僥倖と言うべきだった。

シエラネバダの山中で牛の話を聞いた時には、関わりのないことだと聞き流していたが、富三郎にしても、サンフランシスコに戻って何をするあてもなかった。

シカゴを過ぎると、あたりの風景は茫漠としてくる。

カリフォルニアに向かうユニオン・パシフィック鉄道の起点となるオマハが近づいてきた。伊藤は先発している大久保利通の一行とこの地のホテルで合流する予定だという。

テキサスに向かうのであれば、牛の話を教えてくれた男がそうしたようにここで伊藤たちとは別れるのが得策だった。

なおも逡巡する仙之助と富三郎を乗せた列車はオマハのユニオン駅に到着した。

ネブラスカ州のオマハは、アイオワ州との境に流れるミズーリ川の西岸に建設された都市だった。この土地に住む先住民の言葉で「オマハ」とは「流れに逆らう人々」を意味する。

オマハの開拓者として知られるウィリアム・D・ブラウンは、カリフォルニアのゴールドラッシュに向かう途中、ミズーリ川で渡し船を運航することを思いつき、この地にとどまった。西部に向かう大陸横断鉄道、パシフィックユニオン鉄道の起点であり、ミズーリ川の水運の起点でもあるオマハは、まさに西部の玄関口だった。

オマハ市を含む周辺の土地がオマハ族から割譲されたのは一八五四年のことである。この時、オマハはネブラスカ準州の準州都に制定された。

その後、まもなくオマハを開拓した白人たちによって、土地に侵入する者たちの自警組織として「オハマ・クレーム・クラブ」が結成された。彼らの所有する土地に準州議事堂が建てられ、後にダウンタウンとなる繁華街が生まれた。

「オマハ・クレーム・クラブ」の面々は、オハマで最初のホテルであるセント・ニコラス・ホテルに定期的に集まった。そのため、ホテルは通称「クレーム・ハウス」と呼ばれた。ホテルはオハマで最初の大きな建物であり、当初は教会の礼拝もここで行われていた。その後、二軒目のホテル、ダグラス・ハウスが開業すると、こちらにもクラブの会員たちが集まるようになった。

次いで、ダグラス・ハウスの経営者たちによって開業した新しいホテルがハーンドン・ハウスだった。南北戦争の開戦時には、ホテルの南に面した庭に出兵する兵士たちが集まり、宣誓を行った。大陸横断鉄道の開発に伴う祝賀会や晩餐会もここで開かれた。

ところが、一八六七年、州に昇格される際、州都はより中心部に位置するランカスター市に定められ、さらに市の名称はその二年前に暗殺されたエイブラハム・リンカーンにちなみリンカーン市とあらためられた。

州都にはならなかったものの、その後もオハマには多くの人口が流入し、西部開拓の拠点としての位置づけは変わらなかった。周囲に広がる広大な土地では牛の放牧も行われるようになった。

伊藤と共に仙之助と富三郎が訪れた一八七三年のオマハは、いまだ発展の途上にあり、数年前に開業した馬車鉄道が走る街中は活気に満ちていた。ゴールドラッシュでいち早く発展を遂げたサンフランシスコに比べると、小さな田舎町ではあったが、ブームタウンの熱気がそこにはあった。仙之助は、横浜に共通する雰囲気を感じていた。一山当てようとする者たちが集う発展途上の街に特有の猥雑さのようなものだった。

伊藤博文と大久保利通の一行が落ちあったのは、開業したばかりの威風堂々たる外観のグランド・セントラル・ホテルだった。

一八七〇年にオマハを代表するホテルとして歴史の舞台ともなったハーンドン・ハウスが閉鎖された後、関係者たちの尽力により計画され、満を持して開業したものである。当時「シカゴとサンフランシスコの間で最も大きくよいホテル」と称されていた。

オハマのダウンタウンにそびえるグランド・セントラル・ホテルは、重厚な五階建の建築で、窓枠に施されたアーチ型の装飾が特徴的だった。周囲に大きな建物が少ないせいで、ワシントンのアーリントンホテルやサンフランシスコのグランドホテルより立派に見える。

荷物を抱えて、しばし目を見張っていた仙之助は、伊藤博文に促されて富三郎共にホテルに入った。

ロビーの内装も見事だった。中央に吊された球形のシャンデリアがなんとも美しい。荒涼とした埃っぽい街にぽつんとそびえるホテルに不似合いな優雅な雰囲気は、西部開拓にやってくる者たちが求め、憧れる富の象徴なのかもしれなかった。西洋ではホテルという名の宿屋が、街道筋の旅籠などとは異なる、特別な意味と役割を持つことに仙之助はあらためて驚いていた。

仙之助と富三郎は、伊藤の居室の隣に部屋を与えられた。

だが、伊藤はオハマに到着してからは、先に到着していた大久保利通らと、険しい表情で条約交渉の話題について論議をしているようで、彼らをかえりみることはなかった。

伊藤からは、オマハで下車する直前に今後のことを言い渡されていた。一昼夜の滞在の後、一行はユニオン・パシフィック鉄道で西に向けて出発すること、それまでに同行するかどうか決断するようにという指示だった。オハマで離脱する場合は、サンフランシスコまでの運賃を含めた報酬の上乗せをするとも言ってくれた。

伊藤には、二つの顔があると、仙之助はつくづく思う。政治向きの仕事をしている時の威厳ある、どこか近寄りがたい伊藤。一方、神風楼で最初に会った時がそうだったが、仕事を離れたときの、気さくで、時にやんちゃな表情を見せる伊藤。列車の旅では、まさしく後者の伊藤で、仙之助は、すっかり打ち解けて心の内まで話したのだが、グランド・セントラル・ホテルの中に入った瞬間、伊藤は政治向きの顔になった。

ホテルの部屋で、仙之助と富三郎は向かい合ってベッドに腰掛けた。

「富三郎、お前はサンフランシスコに戻ったほうがいいのだろう」

「ハワイから一緒にやってきた者たちも、今はそれぞれに仕事を持ち、現地に落ち着いています。仙之助さん、あなたとワシントンに同行すると決めた日から、サンフランシスコに未練などありませんよ」

「一緒に夢を追いかけてみるか」

「牛ですね」

「そう、牛だ。黄金を求めるよりも雲を掴むような話で、どうすればいいのかよくわからないが、とにかくテキサスに行って、牛を鉄道駅まで運べばいいのだろう」

「鯨を捕っていた仙之助さんなら、造作もないでしょう」

「そう簡単にはいかないさ。でも二人でいればできる気がする」

「そう言って頂いて光栄です」

「遅れてきたフォーティーナイナーズだな」

仙之助と富三郎は、その日の夜遅く、伊藤博文の居室のドアをノックした。

「何の用事だ」

伊藤の声で英語の応答があった。仙之助が日本語で答えた。

「夜遅くに申し訳ありません。仙之助です」

しばらくの間があって、西洋式のガウンを着た伊藤がドアを開けた。

「お前たちか」

途端に伊藤の表情がやわらぎ、仙之助はほっとした。

二人を居室に招き入れると同時に伊藤が言った。

「気持ちは固まったのか」

「はい、サンフランシスコにはいかず、牛を追いかけることに致しました」

「ハハハハ、そうか、そうか。それはいい」

伊藤の高笑いが部屋に響いた。次の瞬間、真顔になって言った。

「勇気ある同胞がいることを誇りに思うぞ」

「万次郎殿のように首尾良くいかないでしょうが……」

「おいおい、今から弱気になってどうする。我々がとんぼ返りで帰国するのは、委任状を持参して条約改正交渉の大仕事に立ち向かうためだ。弱気になったら、太平洋のたびかさなる往復などできはしない」

そう言うと、伊藤は居室の奥から金貨の入った革袋を持ってきた。

想像上に高額な報酬に仙之助は目を丸くした。

「金はあるにこしたことはないだろう」

使節団の費用の一部なのだろうか。富三郎と顔を見合わせた。

「なあに、遠慮することはない。今頃、ほかの従者の連中はワシントンでもっと金を使っているのだろうからな。お前を従者にしなかったこと、後悔しているぞ」

「ありがとうございます。一緒に旅が出来て光栄でした」

「こちらこそ、楽しかったぞ。お前たちも明日出発するのか」

「はい、テキサスに向かいます」

「牛で一攫千金を当てたら何をする?」

「今は牛のことで頭がいっぱいですが」

「先のことも考えておけよ。開国したばかりの我が国が西洋列強と肩を並べていくには、政治の努力だけでは充分ではない。お前たちのような者の力こそ必要なのだから」

「お言葉を胸に刻んでまいります」

伊藤は最後に西洋式の握手を求めてきた。

「達者でいけよ」

「伊藤殿も道中、どうぞご無事で」

「ハハハハ、テキサスより日本はもっと遠いからな」

と伊藤は再び高笑いした。