仙之助編 十五の一から十五の十二まで

山口仙之助を乗せた捕鯨船、クレマチス号が横浜に寄港したのは、西暦の一八六九年の晩秋、旧暦では明治二年の暮れ近くのことだった。

明治政府になってから、幕末の混乱期より入国審査が厳しくなっているのをダニエル船長は承知していたので、東京湾の入り口、三浦半島の観音崎沖に入った頃から、仙之助は船底の船室に留め置かれた。万が一のため、積み荷に見せかけるための麻袋を被って、仙之助は息を殺しながら、甲板に駆け上がっていきたいのを我慢していた。

十六歳で密航してから二年余り、実に二年ぶりの帰国だった。

入港後も港のざわめきを遠くに聞きながら、なおも船室で息を殺した。

ホノルルの時と同じように、目深に帽子を被って上陸したのは、夜遅くのことだった。

上陸直前、ダニエル船長は、船底の船室にやって来て、何も言わずに仙之助を抱きしめた。

「ジョンセン、私の息子……」

耳元で小さくささやいた。

「息子……」

「そうだ。お前のことは、私の息子のように思っている。この広い太平洋で、二度までも、偶然お前と巡り会い、同じ船に乗った」

「船長との出会いがなければ……、私の運命は開けませんでした」

「お前と会えてうれしかったぞ」

「私もうれしかったです。特に……、ホノルルでの再会は夢のようでした」

「そうだな。だが、さすがに、もう会うことはないだろう」

「はい……」

仙之助はしんみりとした表情でうなずいた。

心のどこかに、いつまでもクレマチス号で航海をしていたい気持ちがあった。だが、捕鯨船の乗組員が、自分の将来を賭けてやりたいこととは思えなかった。

「今度、海を渡るときは、堂々とお日様の当たる時間に入港できる身分で行け」

そう言われて、仙之助は思わず笑った。

「二度も密航者の面倒を見て下さり、ありがとうございました」

「ハハハハ、まったくだ。二年ぶりで、こんな真夜中に自分の家の方角がわかるか」

「キャビンボーイのマイクが一緒に行ってくれるそうです。ジンプーローならよく知っているそうです。馴染みの女がいるとかで」

「そうか、そうか。そうだったな。ジンプーローは有名だ」

「はい、おかげさまで」

仙之助の返答にひとしきり笑った後、ダニエル船長は真面目な表情で言った。

「幸運を祈る」

そして、抱擁を解き、ぽんと突き放すように背中を押した。

仙之助は、そのまま振り返ることなく、船室のドアを閉めた。

二年ぶりの神風楼は、何もかもが変わっていた。

仙之助がクレマチス号で出帆したのは、豚屋火事からの復興前だったから、吉原町遊郭に再建された新しい神風楼への道のりは、一人ではわからなかったに違いない。

以前は岩亀楼が異人客を独占していたので、馴染みの客がこっそり通ってくるだけだったが、明治維新の年に粂蔵が役所にはたらきかけて神風楼でもおおっぴらに異人客をとれるようになってからは船員たちにも人気の店になっていた。

だが、なにより驚いたのは、家族が増えていたことだった。

養父の山口粂蔵の故郷、下野国の石橋から呼び寄せられ、養女になった女性だった。

仙之助の四歳年上の二二歳、名前をトメといった。

粂蔵に紹介されたトメは、居住まいを正すと仙之助に挨拶をした。

「はじめまして。トメと申します。あなたが捕鯨船に乗って天竺に行っていたっていう、噂の仙之助さんだね。ご無事にお帰りになられて本当に良かった」

何とも妖艶な美人だった。地味な小紋の普段着なのに、パッとあたりを華やかにする雰囲気がある。年齢以上に年上に見えるのは、物怖じしない態度のせいもあるのだろう。

「は、はじめまして」

押し出しの強さに気圧されながら仙之助は返事をした。

「一人で異国に行くなんて、どんな屈強なお方かと思いきや、こんな細面の美男子とは、驚きました。さぞかし異国でも、おもてになったでしょう」

仙之助が返事に窮していると、粂蔵が制して言った。

「年下の仙之助をあんまりからかうものじゃないぞ、トメ」

そう言いながら、粂蔵は上機嫌に笑っている。

トメのこうした世慣れたところが、粂蔵は気に入っているのだろう。遊郭の女将として、うってつけといえた。まだ横浜に来て日が浅いのに、店の采配にも腕をふるっているという。

粂蔵には実の娘も二人いて、長女はテツ、次女はヒサといったが、二人ともまだ年若く、遊郭を取り仕切るような才覚は感じられなかった。

粂蔵がトメに目をつけて横浜に呼び寄せたのは、時代の潮目にあって、商売のさらなる拡大を目論んでいたからでもあった。

大政奉還から二年、明治という新しい時代がようやく輪郭をあらわそうとしていた。

人々の生活は、江戸時代と変わらなかったが、政府の中枢では、近代化に向けての動きが始まっていた。中心となったのが伊藤博文と大隈重信を中心とする改革派だった。

なかでも当面の大事業とされたのが鉄道の敷設だった。

全国に鉄道を敷く計画の手始めとして、新橋・横浜間の建設が決定したのが明治二年の十二月。まさに仙之助が帰国した時期にあたる。

技術と資金を援助したのはイギリスだった。鉄道は反対派も多く、伊藤と大隈は暗殺の危機さえあったと言うが、駐日公使ハリー・パークスの援助により計画は進められた。

横浜で鉄道敷設にいち早くかかわったのが、高島嘉右衛門(たかしま かえもん)だった。

もとは江戸の材木商だったが、佐賀藩の家老と縁があり、伊万里焼を扱う商売を持ちかけられ、開港地まもない横浜にやって来た。商売はすぐに軌道に乗ったが、日本と外国の金銀の交換比率の差に目をつけた闇取引に手を染め、投獄される。

嘉右衛門を名乗るようになったのは出獄後のことである。

横浜に戻り、再び材木商になり、異人館の建設を次々と任され、莫大な富をなした。その資金で始めた商売が旅館業だった。

関内の尾上町にあった高島屋は、威風堂々たる豪華な建築で、履物を履いたままで入館する和洋折衷の設えが目を引いた。旧幕臣の娘たちや大奥で仕えていた女中を集め、一流の礼儀作法と立ち居振る舞いで客をもてなした。商人宿しかなかった横浜で、高島屋は、たちまち政財界の大物や異人が集まる社交場として人気を博するようになる。日本人が手がけた最初の「ホテル」と言ってもさしつかえなかった。

さらに嘉右衛門には、もうひとつの武器があった。易の知識に秀でていたのである。

政財界の大物たちは、こぞって嘉右衛門に未来を占ってもらおうとした。一方の嘉右衛門も易で人相を見て、見込みのある人物には積極的に近寄った。

その見込んだ一人が、鉄道敷設を推し進めることになる伊藤博文だったのである。

嘉右衛門は、自身の所有していた神奈川の青木橋から野毛の富士見橋までの湿地を埋め立てて、鉄道敷設の用地とすることを伊藤と大隈に持ちかけた。

新橋から横浜まで、日本で最初の鉄道は、全線二九kmのうち約十km、すなわち三分の一が海上に敷設された線路だった。嘉右衛門の土地もその一部になる。

この時、埋め立てた土地が、彼の名前をとって、後に高島町と呼ばれることになる。

だが、鉄道用地となったのは、埋め立て地の一部にすぎなかった。

嘉右衛門は残りの土地も他の用途に使い、利益を上げる心づもりがあった。

まず思いついたのは農地にすることだったが、海岸沿いの潮を含んだ土壌は農地には適していなかった。そこで嘉右衛門は、遊郭を誘致することを思いつく。

唐突なようだが、開港地にとって、遊郭は重要な商売とみなされていたのである。

豚屋火事の後、吉原町に再興した遊郭を移転させる計画はあったが、候補地にあがっていたのは、中心地から離れた辺鄙な界隈だった。埋め立て地を遊郭とする許可はおりなかった。

そこで、嘉右衛門は、二大遊郭であった岩亀楼と神風楼に先に声をかけることにした。彼らが候補地に大店を構えてしまえば、既成事実になると考えたのである。

嘉右衛門から声をかけられた粂蔵が浮き足立ったのは言うまでもない。

二大遊郭とみなされたことも誇らしかったし、岩亀楼に肩を並べる大店としての名声をゆるぎないものにするまたとない機会だと心が躍った。

早速、新しく普請する店の詳細を詰めるため、粂蔵は嘉右衛門と面会する段取りをとりつけたのだった。

高島嘉右衛門の営む旅館、高島屋は威風堂々たる造りの日本建築だった。

玄関を入ると、品の良い女中が出迎えてくれ、履物のまま入るように促された。粂蔵と仙之助が案内されたのは、西洋館を思わせる内装の応接間だった。

まもなく、主人の嘉右衛門が入ってきた。

面長の細面で眼光鋭い男だった。

ひとしきり粂蔵と仙之助を嘗め回すように見ると、居住まいを正し、椅子に座った。

人を見抜くことにただならぬ眼力があると聞いてはいたが、噂どおりの人物らしい。

「神風楼さんだね。ようお出で下さった。最近のご繁盛ぶりは噂に聞いておりますよ」

「恐縮でございます。私は当主の山口粂蔵、こちらは養子の仙之助です」

「はじめまして。お目にかかれて光栄です」

仙之助は、嘉右衛門の眼力に負けまいと、目線をあわせて挨拶をした。

「ほほう、賢そうな跡取りではないか。西洋人のような挨拶をするのだな」

唐突に言われて、仙之助は困惑して返事に窮した。

「…………」

「人の目を見て挨拶をするのは、西洋人の作法であろう」

「…………」

「異国には行ったことはないが、異人の商人たちとは、さんざん商売でやりあった。あいつらと対等に話をするには、目を見て話をすることが肝心だ。お前、ずいぶん若いのに彼らの作法が身についているとは。さては、洋行帰りか」

「あ、いや……」

「私は獄に入ったこともある。何も隠すことなぞない。さては、密航か」

いきなり図星を当てられて、仙之助はさらに困惑した。

「は、はい」

「ハハハハ、そうか、そうか。維新の前は、異国に行くのはご禁制だったのだから仕方あるまい。薩摩や長州のお偉いさんたちも密航したのだからな。お前は、密航してどこに行ったのか。パリーか、ロンドンか」

「いや、パリーやロンドンのことは存じません」

「では、メリケンか」

「いえ、メリケンでもなく……」

「いったいどこに行ったのだ」

「捕鯨船に乗りました」

「ほほう、捕鯨船か。確かに横浜の港にはたくさん寄港している」

「メリケンの捕鯨船で、船長もメリケンのお方でしたが、ロシアの北方のカムチャッカ沖で漁をした後、ハワイで下船しました」

「ハワイ……、維新前にあやしい異人が天竺だと称して人集めをしていたところか」

嘉右衛門の言葉に仙之助の表情が変わったのを察した粂蔵が答えた。

「仙之助が捕鯨船に乗る手はずを整えてくれたのはヴァン・リードさんでした。人集めをしていたという異人でございます。噂はいろいろありましたが、悪い人ではございません。移民団の総代になったのも手前どもの番頭です。仙之助は少し英語を話しますので、一足先にハワイに行って、番頭と移民たちを助けてほしいと言われたのです」

「ほお、番頭も天竺に行ったのか」

「はい、そうです」

「神風楼さん、あんたらは面白いな」

「はあ、ありがとうございます」

「長州の伊藤さんから密航話を聞いた時のことを思い出すな」

「伊藤さんとは」

「長州出身のお役人じゃ。あれは偉くなるぞ」

しばらく聞き役にまわっていた仙之助が身を乗り出してきた。

「そのお方も密航されたのですか」

「ああ、そうだ。長州藩から派遣された密航留学生だった」

「どちらに行かれたのですか」

「イギリスの商人が手引きをしたと聞いているからイギリスでないのか」

「ロンドンですか」

「そうだな。お前は、まだ異国に興味があるのか」

「はい、私は……、ハワイしか知りません。大層美しい島で、王様にもお目にかかり、得がたい体験をしましたが、あとは鯨を追いかけるばかりでした」

「伊藤さんが欧米に使節団を送る予定があると話していたな」

「使節団……、ですか」

政府の使節団の話に自分と何の関係があるのか、よくわからずに仙之助は戸惑った。

「目端の利く者は何とか一員に加わろうと画策しているようだ。従者になるとか、いろいろ方法はあるのだろう」

「そうですか」

「お前も行きたいか」

嘉右衛門の突然の申し出に仙之助は驚いた。

「えっ、今なんて」

「捕鯨船にたったひとりで乗り込むような勇気のある者は、そうはいまい。お前のような者が同行すれば、面白いことになりそうだな」

「私が、ですか」

嘉右衛門は、鋭い眼光で仙之助を見ると、真面目な顔で言い放った。

「お前は……、異国とつながる事業で成功する相を持っている」

言葉の意味を掴みかねたような表情をしている仙之助を尻目に嘉右衛門は言った。

「ところで、神風楼さん、店を移転する話は承諾してくれるのだろうね」

「もちろんでございます。今日は店の普請のご相談に参った次第です」

「そうか、そうか。神風楼が先に普請を始めたら、岩亀楼も黙ってはおるまい。普請の相談とはどういうことか」

「はい、このたびの新しい店は西洋館の設えにしたいと考えております。異人館の普請にお詳しいと聞きましたので、腕の良い棟梁など、ご紹介頂けたらと思いまして」

「ほう、異人館の遊郭か。異人相手の商売に本腰を入れるのだな」

「はい。英語の看板も掲げて、世界中から異人が押し寄せる店にしたいと思っています」

「頼もしいな。棟梁と資材のことは任せておけ」

「ありがとうございます」

「仙之助を異国にやるのも、商売のためなのか」

「はい、それもあります。当主が英語を話し、異人の商売の流儀に長けておれば、この先、神風楼の商売をもっと手広くすることも出来ましょう。ですが、本人の気持ちも大きいです。捕鯨船で苦労もしたはずなのに、おかしな奴です」

「おかしいとは思わんぞ。顔に相が出ているのだから、こいつの運命なのだ」

「そのようなお言葉を聞くと、ますますもって仙之助をまた異国にやらねばなりませんね」

「よし、伊藤さんにかけあってみよう」

「政府のお偉い方にそんなお願い事が出来るのでしょうか」

嘉右衛門は、自信満々の表情で言った。

「伊藤さんは、私に借りがあるのだよ」

「どういうことですか」

「鉄道敷設の話を最初に持ち出したのは私だからだ。密航して異国に行ったお方だから、鉄道のことはわかっておられたと思うが、時期尚早と尻込みしていた。ならば、私が資金を工面すると話したのだよ」

「ご自分で鉄道事業を始めようとされたのですか」

「そういうことになりますな」

嘉右衛門は悠然とした表情でにやりと笑った。

「でも、このたびの鉄道敷設は……」

「さよう、政府の事業です。私が異人の資本家に資金提供の話を取り付けたことを知って慌てたのだね。私が交渉した異人にかけ合って先に契約を結んだのです」

「でも、それでは……」

「そう、私が出し抜かれたことになる。でも、それでいい。だからこそ、彼らは私の言い分を聞くのですよ。そういう力関係にこそ価値がある。借りがあるとはそういうことだよ」

嘉右衛門は、これ以上、面白いことはないという表情で高らかに笑った。

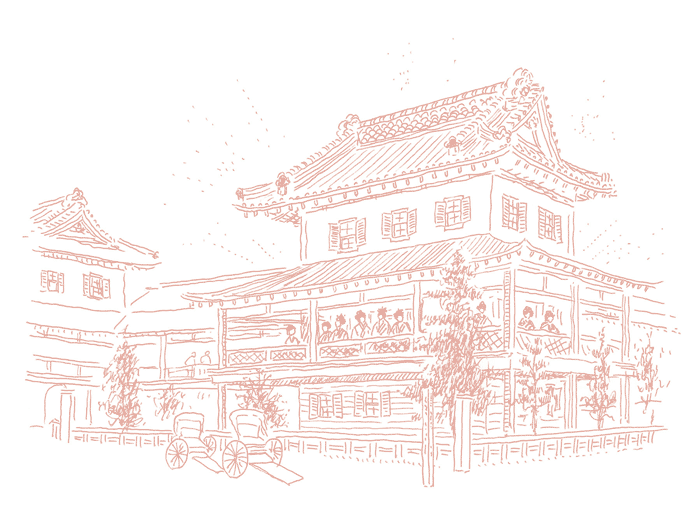

明治三年の秋、鉄道敷設のための埋め立て地に新しい神風楼が竣工した。

高島嘉右衛門の鶴の一声で、異人館の建設に経験のある横浜の大工が全て駆り出され、突貫工事で完成したものだった。

寺社建築を思わせる大きな瓦屋根が載った三階建ての壮麗な建築で、三階部分には洋館らしい上げ下げ窓が取り付けられていた。特徴的なのは二階部分で、ぐるりと巡らされたバルコニーは、当時の洋館建築によく見られたコロニアルベランダ様式を思わせると同時に、遊女たちがずらりと並んで顔見せをする場所にもなっていた。

夜の帳が下りると、バルコニーに吊された照明器具に灯りが灯され、遊女たちの白い顔を照らし出した。透かし模様が施されたバルコニーの囲いからは、遊女の着物の色が透けて見え、この世のものとも思えない妖艶な雰囲気を醸し出した。

神風楼の噂は、たちまち外国人居留地にも広がり、連日、内外の客で賑わった。

山口粂蔵が特異満願になったのは言うまでもない。

まもなくして、岩亀楼の普請も始まった。

埋め立て地に遊郭を移転しようとした高島嘉右衛門の目論見は見事に実現したことになる。やがて埋め立て地は、高島町と呼ばれるようになった。

大蔵省少補の役職にあった伊藤博文が神風楼にやって来たのは、竣工間もない頃のことだった。

伊藤はこの年、ちょうど三〇歳。木戸孝允や大久保利通より十歳ほど年は若かったが、明治政府の中枢で頭角を現し始めていた。鉄道敷設はもとより、維新直後の政治改革に大きくかかわっていた。

また伊藤は、好色で、無類の女好きとしても知られていた。

妻の梅子は元芸者の絶世の美人で、一目惚れした伊藤が前妻を離縁して夫婦になったものだが、結婚後も伊藤の女遊びがおさまることはなかった。高島が伊藤と神風楼を結びつけるのは容易だと思ったのは、そうした彼の性癖を見抜いていたからでもあった。

伊藤の来訪には、トメが女将として応対に立った。

「このたびはようこそお越し下さいました。女将のトメにございます。今後ともご贔屓頂ければ幸いでございます」

「ほほう、噂に違わぬ豪奢な造りではないか。高島さんがぜひと言うことだけのことはある。遊郭も文明開化ということか」

伊藤は、そう言って上機嫌に笑った。

「お褒めにあずかりまして恐縮にございます。横浜は居留地がある土地柄でございます。相応の館でなければと、主人の肝いりで普請致しました」

「そうか、そうか」

トメは如才なく、伊藤に店で一番人気の遊女をあてがった。

早速、女の腰に手を廻した伊藤の姿に安堵して、座敷の障子をしめた。

仙之助が再びの海外渡航を希望していて、伊藤という若い役人が何らかの便宜を図ってくれる可能性があると高島に言われたことをトメは粂蔵から聞いていた。

だが、遊びに来ている客にいきなり頼み事をする訳にもいかない。

まずは、伊藤に神風楼を気に入ってもらい、親しくなることが先決と考えた。いずれにしても神風楼に政府高官の客がつくのは願ってもないことだった。

トメは頃合いを見はからって、座敷に酒と料理を運んだ。

遊女の膝枕で寝ている伊藤を見て、トメは慌てて障子を閉めようとしたが、そのまま入るようにと手招きをされた。

「おハルは、メリケンの言葉を話すのだな」

「はい、以前におりました女郎で、贔屓の異人がいた娘から教わったと聞きました」

「神風楼は、以前から異人が多いのか」

「もともとは、横浜で異人の客をとるのは岩亀楼だけと決まっておりました。維新の年に主人がお上にかけあって、正式に異人の客をとれるようになりまして、異人さんにも贔屓にして頂いております。おハルにメリケンの言葉を教えた女郎が贔屓だったのは、なんでも、こっそり通ってこられた日本語の達者な異人さんだったと聞いております」

「ほう、そうか。メリケンに出発する前に、こんなところで言葉の稽古が出来るとは思わなかったぞ。神風楼は高島さんの言うとおり、面白い店だな」

伊藤は豪快に笑った。

トメは、そのひと言を聞きのがさなかった。

「メリケンにいらっしゃるのでございますか」

「そうだ」

「大勢でいらっしゃるのですか」

「ほほう、女将も異国に興味があるのか」

「横浜で商売をしていれば、異国は身近なものです。興味はございます」

「女将も行ってみたいか」

「はい、もちろん」

トメはそう言って笑った。

「徳川の世が終わって、海を渡ることは禁制ではなくなったからな」

「ご出発は近いのですか」

「おいおい、ずいぶんと興味があるようだな」

「神風楼で壮行会でも催して頂ければと思いまして」

「そうだな。あいにく出発が迫っているのだが、検討しておこう。何しろ横浜だからな。出航の前日だって、かまやしないな」

「もちろんですとも。出航はいつでいらっしゃいますか」

「十一月十二日だ」

明治三年、旧暦の十一月十二日、アメリカの太平洋郵便汽船の定期航路「アメリカ号」で横浜港を発ったのは、理事官の伊藤博文と数名の随員、東京、横浜、大阪の為替会社、回漕会社の者たちを含めた総勢十二名だった。

一行が渡米した目的は金融財政調査だった。

明治維新は、大政奉還、版籍奉還と、政治の表向きは大きく変わったが、経済の内情は、江戸時代と変わらない状況が続いていた。そのひとつが貨幣だった。

当時、市中には旧幕府や旧諸藩の発行した紙幣が混在し、貿易の障害になっただけでなく、物価の上昇をもたらして民衆の生活にも悪影響を及ぼしていた。伊藤は、早急に貨幣の統一、財政の一本化を図る必要を感じていた。書物での研究には限界があり、外国に趣いての調査を決断したのである。

伊藤は、幕末に長州藩の留学生として渡英した経験があった。駐日英国大使のパークスとも親しい仲だったが、目的地をアメリカにしたのは、開明的な若い国であると同時に、南北戦争という内戦を経験したばかりであることが、幕末の動乱を経た日本にとって学ぶべきものがあると考えたからだろう。

サンフランシスコに上陸して、大陸横断鉄道で東海岸へ。首都ワシントンでは、米国政府に手厚く遇され、ホワイトハウスでグラント大統領に謁見した。大蔵省を見学し、同行した民間人は実務を学ぶため、ニューヨークに派遣した。

新貨幣の鋳造や紙幣の発行について、大蔵省の役割や位置づけ、民間銀行の設立、アジアで主流だった銀本位制から世界の本流である金本位制への移行など、日本の金融と財政を整備することへの興味は、政治のありようにまで波及し、充実したアメリカ滞在は、およそ百日間に及んだ。帰国は、明治五年五月九日のことだった。

アメリカ滞在中から伊藤は、明治五年に期限が迫った条約改正のことを考え始めていた。

条約とは、幕末の安政年間以降、幕府がアメリカ、ロシア、オランダ、イギリス、フランスと締結した不平等条約のことである。

外国人の犯罪に日本の法律が及ばない治外法権、日本に関税主権がないこと、無条件での最恵国待遇などが不平等の内容だった。この条約の最初の改正期限が明治五年だったのである。伊藤は、条約改正のために使節団派遣の必要性を主張した。

帰国後まもなくの七月十四日、廃藩置県が施行された。

江戸時代以来、脈々と続いた藩体制の解体だった。同時に政府内から名目だけの公家や諸侯が排除された。そのなかで、廃藩置県後、外務卿に任じられ、その後、右大臣に任命された岩倉具視は、公家出身の実力者とみなされていた。

そして、組織されたのが岩倉を正史とする岩倉具視欧米使節団だった。

伊藤は、帰国後、多忙を極めるなか、それでも、しばしば神風楼に姿を現した。

トメとは、戯れ言を交わす仲になっていた。そのトメを介して、使節団の話が仙之助の耳に入ってきたのは、明治四年の九月の終わり頃のことだった。

欧米使節団の特命全権大使に任命された岩倉具視は、海外経験の豊富な伊藤博文を副使に推した。これを受けて、伊藤は大任すぎると、参議の木戸孝允、大蔵卿の大久保利通を推薦し、自身は外務少補の山口尚芳(ますか)と共に補佐にまわると告げた。

その提案を受けて、木戸、大久保、山口と伊藤の四名が特命全権副使に任命された。結果、明治維新のいわゆる三傑のうち、政府に残留するのは西郷隆盛のみとなり、首脳陣が大挙して国を留守にすることとなったのである。

派遣の目的は三つに集約された。第一が、新たに誕生した天皇を中心とする国家として、幕末に条約を結んだ十四カ国、すなわち米国、英国、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク。スウェーデン、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、ポルトガルの各国に挨拶回りをすることだった。公家出身の岩倉具視が正史に選ばれた理由でもある。最終的にスペインとポルトガルは割愛されたが、使節団は十二カ国を巡っている。

第二が、使節団派遣の最大の理由である不平等条約の改正だった。出発時点ではいきなりの条約改正は困難との認識で、相手国の要望を聞く予備交渉の予定だったのだが、最初の訪問地である米国で思わぬ熱烈な歓迎があり、米国側にも条約改正への思惑があったことから、急遽、本交渉を始めることになった。ところが、本交渉に必要な天皇の委任状がないことを知り、伊藤と大久保が委任状を受け取りにいったん帰国してする異例の事態になった。使節団は、その間、ワシントンで待機することになり、日程が大幅に延びた。全日程が一年九ヶ月にも及んだ理由でもある。

第三が、欧米の実情を視察調査し、国としての指針を探求することだった。政府の首脳陣が大挙して出かけた理由でもある。

使節団は大きく分けて三つのグループから構成されていた。

まずは正史の岩倉具視と、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口尚芳の四人の副使、さらに随員からなる使節の本隊である。

次が各省派遣の理事官と随員である。条約改正の交渉のため、本隊の米国滞在が長引くと、彼らは別行動で各国の視察に赴いていった。本隊にも一部現地在住者が加わったが、このグループには各省の後発隊も含まれていた。

さらに留学生と正史、副使の従者たちがいた。岩倉使節団の留学生というと、津田梅子に代表される五人の女子留学生が有名だが、このほかにも官費、私費を含め多くの男子留学生が使節団と共に渡航した。

これらを全て含めると、使節団の総勢はおよそ一五〇人と言われる。

政府からの任命でない者が使節団に加わる可能性としては、留学生か従者ということになる。政府は、正史の岩倉具視に対しては二名、四人の副使に対しては一名を正式の従者として渡航費を負担するとしていた。だが、結果的に岩倉具視には八人の従者が随行することが認められた。出発直前まで、従者や留学生の選定は混沌とした。

明治政府で岩倉使節団のメンバーの選定が進められていた頃、神風楼に仙之助の待ち望んだ訪問者があった。牧野富三郎宛ての手紙を託した捕鯨船の中国人船員だった。

仙之助が手紙を託してから半年の月日が流れていた。

捕鯨船の航海は、クジラの獲れ高次第で、予定などあってないようなものだ。そもそもハワイの富三郎のもとに手紙が届くかどうかも博打のようなものだった。

幾ばくかの手間賃を渡したとはいえ、中国人船員が律儀にも富三郎からの返信を届けてくれたことに仙之助は小躍りして喜んだ。

時間の経過を物語るように、手紙の入った封筒はだいぶくたびれていたが、確かに富三郎の筆跡で書かれたものだった。

手紙の最後に記されたサンフランシスコに渡るという件を仙之助は何度も見返した。

「サンフランシスコか……」

大きくため息をついて、天を仰ぐような表情をする仙之助にトメが話しかけた。

「富三郎さんからのお手紙ですか」

「ああ、よくぞ太平洋を隔てて、届いたものだよ」

「ご帰国なさるのですか」

「いや」

「では、ハワイに留まられるのですね」

「いや、違う。サンフランシスコに行くそうだ」

「メリケンですか」

「そうだ」

「富三郎さんも行かれたのなら、何としてでもお行きになりたいですよね」

「…………」

「伊藤さんの使節団のお話、何とかならないでしょうかね」

「そりゃあ、連れて行ってもらえるのなら、ありがたい話だが、そんな虫のいい話が通るとは思えないよ。そもそも準備でお忙しいのだろう」

「副使というお偉い立場を任命されて、大変だとおっしゃっておられました。でも、異国には何度も行かれているからなのか、ご自分の準備にはまるで頓着されていなくて、不思議なお方です」

「そんなにお忙しいのに神風楼には今もよくいらっしゃるのか」

「ええ、忙しい時ほど、遊びたくなるとおっしゃって。多少遠くても、顔なじみのいない横浜は気が楽なのだそうです」

「身の回りのお世話をする者はどなたか同行されるのか。まあ、私たちがとやかく言う前にそんな方はいくらもいらっしゃるのだろうが」

「今度お見えになったら、伺ってみましょう」

トメは、不安げな仙之助を励ますように言った。

伊藤博文に直談判をしたいと考えた仙之助は、神風楼で下足番をしながら機会を伺っていた。トメは贔屓になった伊藤に仙之助が無粋な頼み事をすることは得策でないと引き留めたが、仙之助のはやる気持ちは抑えられなかった。

数日後の夜、いつもにもまして上機嫌の伊藤が神風楼にやってきた。

「いらっしゃいませ」

仙之助は、伊藤の履物を受け取った。

神風楼では、異人客のために舶来の上履きを用意していたが、伊藤もこれが気に入っていた。いつものようにトメが上履きを揃えて出すと、上機嫌に話し始めた。

「神風楼の上履きは本当に心地よいな。長旅のお供に一足失敬していきたいな」

伊藤は、そっと懐に入れる仕草をした。

「まあ、まあ、伊藤さまともあろう方が。そんなにお気に召されたのなら、お帰りにご用意いたしましょうか」

「まことか。それはうれしいな」

「お国の大事のために行かれる旅のご出発がお近いのですか」

「神風楼に来るのも今宵が旅立ち前の最後になる」

仙之助はトメの如才ないやりとりに履物を抱えたまま、傍らで控えていた。

「旅の準備は万端整っていらっしゃるのですね」

「そうだな。あとは神風楼の履物があれば、問題はないな」

「まあ、おっしゃいますこと。伊藤さまのお使いになる一足だけでよろしいのですか」

「私の従者にやるか。いいや、そんな贅沢をさせては身のためにならぬ」

「伊藤さまの従者になられるのは、それなりのご身分のお方なのでしょうね」

「知り合いに頼まれて預かっておる我が家の書生のような少年だ。神風楼を紹介してくれた高島さんと同じ姓でな。縁者でも何でもないのだが、浅からぬ縁を感じておる」

仙之助は、ついにたまりかねて口を開いた。

「もうひとり、従者はお入り用ではございませんが」

突然の申し出に伊藤は驚いて、仙之助の顔を凝視した。

「お前は……」

「大変失礼致しました。神風楼の当主の跡取りにございます。英語の素養はございます。捕鯨船のキャビンボーイになった経験もございます。お役に立てると存じます。」

一気呵成にそこまで言うと、仙之助は顔に血が上ってくるのを感じていた。

少し呆れたような表情のトメを見て、仙之助は思わず顔を伏せた。

しばらくの沈黙が流れた後、伊藤は真面目な顔をして言った。

「副使の従者は一人と決まっておる。すまぬな」

そのまま、何もなかったように伊藤はトメに話しかけた。

「おハルの待つ座敷に案内してくれ」