仙之助編 四の一から四の十二まで

ジャン、ジャン、ジャン、ジャン──

ジャン、ジャン、ジャン──

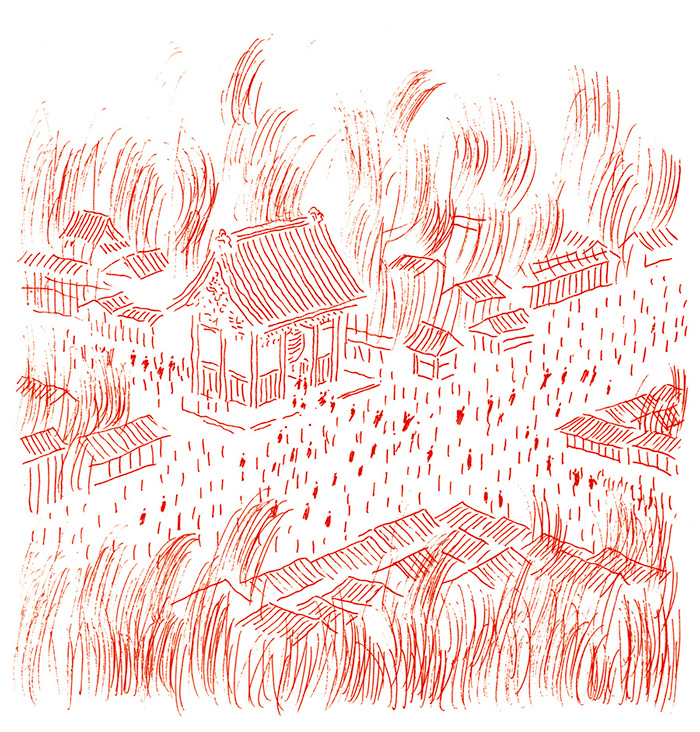

一八六五(慶応元)年十二月十四日の夜遅く、浅草界隈に火事を知らせるけたたましい半鐘が鳴り響いた。火柱が上がったのは、雷門の南東に位置する三軒町の方角だった。

北風がゴウゴウと不気味な音を立てて吹き荒れる夜だった。雨戸をガタガタと揺らす風の音が、突如、急を告げる半鐘に変わったのを山口仙之助は聞き逃さなかった。

毎晩、漢学塾の勉強が終わると、仙之助と仙太郎は、常夜灯である有明行灯の光を頼りにユージン・ヴァン・リードから貰った英語の教本を読むのがならいだった。

だが、このところ、仙太郎の体調が優れない日が多くなっていた。夕刻を過ぎると微熱が出る。そして、時々こんこんと苦しそうに咳をする。その晩も仙太郎は布団に伏せたまま、仙之助が小声で音読するのをじっと聞いていた。

目を閉じていた仙太郎も風の音が半鐘に変わったのに気づき、不安そうな表情をして布団から起き上がった。

「火事……か」

同じ部屋に寝ていた塾生たちも次々と起き出した。

「私が様子を見て参ります」

仙之助が外に出てみると、往来には大勢の人たちが着の身着のまま火柱の方角を見つめていた。風は東に吹いている。火勢はこちらに向かってはいなかった。

「なあに、火は森下のほうに向かっているから大丈夫さ」

気楽な調子で話す者もいた。

仙之助も安堵した次の瞬間だった。風向きが変わった。

「おおい、風が西になったぞ。こっちに火がくるぞ」

風にあおられ、火は向きを一転させた。

江戸の町中には、火災の延焼を防ぐために道幅を広げた街路がところどころにあって、広小路と呼ばれていた。

だが、横町から広小路に吹き出した炎はそこにとどまることなく、幅を一気に広げて、あたり一面を火の海にした。

しばし、呆然自失で立ちすくんでいた仙之助は、我に返った。

「火がこっちにくるぞ、逃げろ」

大声を上げながら振り返ると、仙太郎がヴァン・リードから貰った英語の教本をしっかりと胸に抱いて立っていた。

ほかの塾生たちは、身の回りのものや数冊の本をまとめた大きな風呂敷包みを背負った。仙之助は、ヴァン・リードの教本を仙太郎から受け取ると、風呂敷で大切に包み、着物の下に腹巻きのように巻いた。それ以外は何も持たず、仙太郎の熱をおびた手を握った。身軽でなければと逃げ切れないと思ったからだった。

火事の多い江戸にあって、浅草は不思議と火事が少なかった。

大火に見舞われた歴史を持つ町は土蔵が多い。土蔵は防火に優れ、木造家屋よりも延焼の速度も遅い。しかし、浅草では、もともと土蔵が少なかった上に、十年前の安政大地震で倒壊した土蔵が多かったことから、ことさらに木造家屋ばかりになっていた。強風にあおられた浅草の町は、枯れ草をなめるようにめらめらと燃えた。

荒れ狂った炎は、赤い大蛇のように横町という横町に吹き込んだ。

横町の角という角には荷物がうず高く積まれていた。人々が運び出した家財道具だった。横町から吹き出した炎がそれらに燃え移って火柱を上げた。

猛火から逃れるには、雷門から観音堂を抜けるか、隅田川にかかる吾妻橋をめざすしかない。仙之助と仙太郎は、雷門をめざすことにした。

雷門近くの広小路は真っ赤な火炎が渦を巻いていた。雷門まで続く道の途中にも荷物の山が延々連なり、次々と火がついて燃え上がった。

火の粉を振り払いながら、人の群れと荷物の山をかき分けて進む。

群衆の中に顔見知りの塾生を見つけた。二人の姿を見るなり言った。

「駄目だ、駄目だ。雷門は戸が閉まっている」

「雷門まで行かれたのですか」

「雷門の前に積まれた荷物にも火がついた。もう駄目だ」

「じゃあ、吾妻橋ですね」

仙之助は、仙太郎の手を固く握りしめた。仙太郎も力を込めて握り返した。

「こんなところで死ぬ訳にはいかない」

仙之助は、ヴァン・リードの本を巻き付けた腹をたたいて言った。

「我々は海を渡って異人の国に行くのです」

仙太郎の表情がほぐれた。

「それまでは死ねないな」

「もちろんです」

「よし、行こう」

二人は水をかくように人々をかき分けて吾妻橋まで辿り着いた。

橋を渡ったところでようやく一息ついた。背後まで火の手は追っていた。

雷門は、門の前に積まれた荷物もろとも焼け落ちてしまった。門の左右にあった風神雷神の像も灰燼と化した。ただ、殊勝な人の手によってその首だけは持ち出され、後に観音堂の裏の念仏堂にまつられたという。

「おおい、飛び火だぞ、気をつけろ」

振り返ると、勢い余った火勢が川岸を吹き上げて、対岸の本所に迫ろうとしていた。川岸でのんきに火事見物をしていた人たちが蜘蛛の子を散らすように逃げていった。

仙之助と仙太郎も慌てて川岸を離れたのだった。

雷門が焼け落ちた浅草の大火で、小幡漢学塾も焼けてしまった。

師匠は無事と聞いたが、塾生たちがみな無事だったのかどうか、消息はわからなかった。

仙之助と仙太郎は、浅草と隅田川を隔てた対岸にある本所で夜明けを待って、仙太郎の養家がある日本橋まで歩いた。夜通し、猛火の中を逃げ惑った後だったのに、朝になると仙太郎の微熱は収まるようで、足取りはしっかりしていた。それでも二人がゆっくり歩いたのは、日本橋に着いたら、しばしの別れになることをわかっていたからだ。

仙之助が腹に巻いたヴァン・リードの教本を渡そうとすると、仙太郎は言った。

「それはお前の本だろう。私は万次郎殿の教本を持っているから大丈夫だ。それにな……文章はすべて暗記してしまって、ここに入っている」

そう言って自分の頭を刺した。

「仙太郎さんの頭の良さにはかないませぬ」

「仙之助だって、もう全部覚えてしまっただろう。早くヴァン・リードさんに会いたいな。教本をいくら暗記したところで、言葉の稽古は場数を踏まなければならぬ」

「きっともうじき帰っておいでになります。そうしたら、すぐに私自ら早飛脚となって、知らせに参ります」

「仙之助は足が達者だからな。今度会ったら、異人の国に行く船に乗せて貰おう」

大店の跡取りに迎え入れられた責任からか、軽口であっても軽率な発言はしない仙太郎の思いがけないひと言に仙之助は驚いた。

「一緒に海を渡りましょう」

「異人たちは船に乗って潮風に吹かれると健康になると噂しておったな」

「ヴァン・リードさんもそう申しておりました」

「海を渡ったら、すべてが変われる気がしてならぬ」

そうつぶやくと、仙太郎はふっとため息をもらして空を仰いだ。

「すっかり風も止んだな」

「あんな風が吹かなければ、こんな惨事にはならなかったでしょうに」

「梅園の茶屋はどうなっただろうな」

「あわぜんざいが食べたいですね」

一瞬、老人のように達観した表情を見せた仙太郎が少年の笑顔に戻った。

「わが家はすぐそこだ。仙之助はこのまま、この街道をまっすぐ行きなさい。早くしないと横浜に着く前に日が暮れてしまうぞ」

「仙太郎さん……」

「なあに、またすぐに会える」

「そうですね。早飛脚の仙之助が飛んで参ります」

火事から逃げる間、ずっと握っていた仙太郎の手をもう一度、握った。その手が再び熱を帯びているような気がしたが、迷いを振り切るように仙之助は早足で歩き始めた。

一八六六(慶応二)年の正月が明け、梅が咲き、桜がほろびかけた頃、仙太郎からの便りが届いた。ユージン・ヴァン・リードの消息もわからないままで、仙之助からは便りをするきっかけがなかっただけに、待ちに待った消息であった。

病気療養のため、漢方医の実家に戻っていることが短く記されていた。

仙之助は、手紙の筆跡が見慣れた仙太郎のものであることに安堵した。便りをしたためることができないほど、衰弱している訳ではないようだった。

だが、仙之助は自分自身もそうであるだけに、将来を見込まれて養子となった仙太郎の心境を思うと胸が張り裂けそうになる。どれほど悔しいことだろう。

仙之助も本格的に英語の勉強をする機会に恵まれないまま、教本を読み返すばかりの鬱々とした時を過ごしていた。神風楼にたまに登楼する外国人と簡単なやりとりをするのに不自由はなくなっていたが、それでは到底満足できない。

桜が散り、若葉が芽吹き、梅雨が巡ってきた。

梅雨の合間のよく晴れた日のことだった。歩く人もまばらな日中の港崎遊郭を見覚えのある風貌の異人が神風楼に向かって歩いてくるのが見えた。

仙之助は、思わず駆け出した。

一年半前に別れた時よりも日焼けしてたくましくなったヴァン・リードの人なつこい笑顔があった。

「ミスタ・ヴァン・リード、お元気ですか」

英語で話しかけた仙之助にヴァン・リードは相好を崩して日本語で答えた。

「タッシャデアッタゾ、オヌシモタッシャデアッタカ」

「はい、元気です」

「オマエノトモダチハドウシタ?」

少しの間をおいて、仙之助は答えた。

「はい、仙太郎も元気です」

「エドノジャパニーズスタディハドウシタ?」

「アサクサ、ファイヤー、もうジャパニーズスタディは終わりです」

「ソウカ、タイギデアッタナ」

ヴァン・リードの日本語と仙之助の英語の不思議な会話が続いた。

「オマエノエゲレス、タッシャニナッタナ」

「私はヴァン・リードの教本で勉強しました。ミスタ・ヴァン・リードの日本語も上手です」

「セッシャハ、タビノミチズレガジャパニーズデアッタ」

「どういうことですか?」

「長い物語だ」

と、それだけ英語でぽつんとつぶやくと、仙之助の頭をなでた。

背が高くなり、青年のたくましさを備えたことを実感して、ヴァン・リードはさらに表情をほころばせた。仙之助は満十五歳、数えで言うならば十六歳になっていた。

ユージン・ヴァン・リードと再会した翌日、仙之助は文字通りの早飛脚となって走った。

仙太郎の実家は蒲田の梅屋敷に近いところだった。梅屋敷は、横浜の異人たちに人気の遊興地であり、仙之助には土地勘があった。

握りしめた手紙に書かれた場所を探すと、古ぼけた看板のかかった民家が見つかった。仙之助の実家がある大曽根村のほうがよほど田舎であったが、家の構えは大浪家のほうがまだ立派であった。この家から日本橋の大店に請われて養子になった仙太郎の優秀さを仙之助はあらためて思った。

赤ん坊を背負った女が門から出てきた。

「何かご用ですか」

「仙太郎さんを訪ねて参りました」

そう伝えると、家の奥から漢方医らしき若い男が出てきた。

「浅草の小幡漢学塾におりました山口仙之助と申します」

すると、怪訝そうな表情をしていた男の顔がぱっと明るくなった。

「ああ、浅草の大火の時、仙太郎を助けてくれたお方ですか。申し遅れました。仙太郎の兄でございます。あなたのお名前はどれほど聞かされたことか」

案内されたのは離れの座敷だった。

「仙太郎、仙之助殿がいらしたぞ」

襖を開けた先に布団が見えた。だが、そこに仙太郎はいなかった。横におかれた文机の前に座って読書をしていた。仙之助は安堵した。病気療養中と聞いて、床に伏せってやつれた姿を想像していたからだ。

「How are you(元気ですか)?」

仙之助が語りかけると、弾けるような笑顔で仙太郎が返した。

「I am very fine(とても元気です)、Thank you(ありがとう)」

「ヴァン・リードさんが帰って参りました」

「そうか、ついに会えるのだな」

「トモダチの仙太郎も一緒に再会を祝おうと、おっしゃっています。横浜で……」

そこまで言いかけて、仙之助は不安になった。元気なように見えるが、横浜まで歩く体力があるかどうか、それを家族が許すかどうか。思わず隣に立っている兄を見た。

「仙太郎は、横浜に行きたいのか」

兄の問いかけに仙太郎は間髪入れず、きっぱりと答えた。

「はい、何としてでも……参りたく存じます」

「それが仙太郎の望みであれば、行ってきなさい。仙之助さん、あなたがいれば心配ない。連れてやってもらえますか」

「ありがとうございます。必ず無事にお連れ致します」

蒲田から横浜までは四里弱(約15km)の道のりであった。

仙太郎が遠出をするのは、日本橋から戻った時以来とのことだったが、六郷の渡しで多摩川を渡る頃までは、足取りも軽く、元気そうだった。

「私の実家もここからそう遠くありません。空豆と梨が名物の田舎でございます」

「今日は道草をする訳にいかないが、いつか行ってみたいな」

「大曽根村なんぞに行く暇がございましたら、異人の国に参りましょう」

「ハハハ、それもそうだな」

仙太郎は朗らかに笑った。

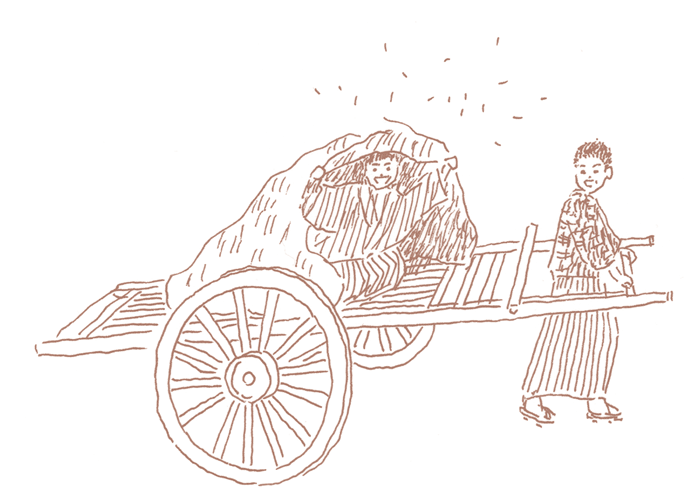

だが、川崎の宿を過ぎた頃から足取りが重くなった。時々立ち止まっては、肩で息をする。仙之助は、かねてから考えていた策を実行することにした。

道ばたの茶屋で仙太郎が休憩していると、道の向こうから大八車を引いた仙之助がやって来た。近所の商家から借り受けたものであった。

「これは何だ?」

「見ての通り、大八車にございます。ヴァン・リードさんが初めて港崎遊郭にやって来た時、これを引いておいででした」

「その話は聞いたことがあるな。Christmas Treeなる植木を載せてきたのだろう」

「これに仙太郎さんを乗せて、ヴァン・リードさんをびっくりさせようと思います。面白い企みでございましょう。横浜に着いたら、このムシロを被ってください」

仙之助は悪戯っ子のような目をして、仙太郎を大八車に乗せた。

「お前は本当に面白い奴だな。人の心の機微を読み、考えもつかない心遣いを思いつく。横浜まで歩くことも出来ない病の身と哀れまれては、私とて肩身が狭い。まして、だからと大八車を用意されても惨めなばかりだ。しかし、お前の企みに乗せられれば、なんだか面白い道中に思えてくる。何というか、ひとつの才なのであろう」

「エッホ、エッホ、エッホ、エッホ」

仙之助は聞いているのかいないのか、籠かきのような声をかけて大八車を引いた。

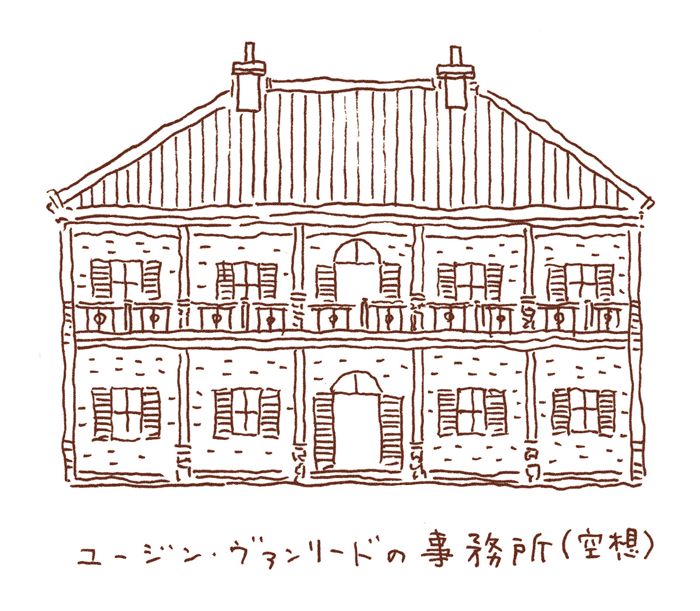

鶴見の宿から異人襲撃事件のあった生麦を過ぎると、横浜はもう近い。

外国人居留地に入り、ヴァン・リードの事務所がある海岸通りに到着した。左右をきょろきょろしながら進むと、通りにヴァン・リードが立っているのが見えた。

「Is this a Christmas tree in Summer(これは夏のクリスマスツリーかね)?」

仙之助はムシロをぱっと取った。ヴァン・リードが笑い転げながら言った。

「Good boy(よくできた)、How are you(元気ですか)?」

「I am very fine(とても元気です)」

仙太郎が答えると、ヴァン・リードは二人の頭をかわるがわるになでた。仙太郎の無事を安堵すると同時に、彼もまた人の心を読み、人の心を引きつける仙之助の不思議な才にあらためて感心した様子だった。

横浜の海岸通りにかまえたユージン・ヴァン・リードの事務所は、以前の手狭なものとは様変わりしていた。二階建ての石造りの建物で、海に面してヴェランダが設けてある。周辺の建物と比べてもひときわ立派で真新しかった。

仙之助と仙太郎は、二階の客間に通された。

客間は大きなガラス窓の入った引き戸で籐椅子の並んだヴェランダと仕切られていた。

ヴァン・リードは引き戸を開けた。心地よい潮風が通り抜けていく。

二階のヴェランダから見る横浜港の風景は、埠頭から見る景色と違って見えた。

「Beautiful(美しいです)」

仙之助はヴァン・リードの顔を見てつぶやいた。

その時、客間のドアをノックする音が聞こえた。

「Please come in(どうぞお入り)」

ヴァン・リードが答えるとドアがあいた。異人館で働くのはたいてい弁髪姿の中国人なのに、そこに立っていたのは日本人の青年だった。銀のトレイに紅茶を入れたポットとティーカップを三つ載せていた。

面長の整った目鼻立ちをしている。身なりから武士であることが見て取れた。

仙之助と仙太郎を見て相手も驚いている。

次の瞬間、仙之助は、青年の表情に不愉快そうな感情が宿ったのを見逃さなかった。

彼が武士であれば、自分がお茶を給仕する相手が年若い日本人の、それも商人なのは許せないに違いない。

「Thank you, Jun(ありがとう、ジュン)」

ヴァン・リードにジュンと呼びかけられた青年は無表情のまま、銀のトレイをテーブルにおいた。仙之助は居心地の悪さを感じていた。

「ジュンハ、サムライダガ、アキンドノケイコヲシテイル」

「商人の稽古でございますか」

ヴァン・リードに答えたつもりの返事に青年が反応した。

「さよう。ヴァン・リード殿の商会で異国との取引を学んでおる」

「おもてなし頂き、恐縮至極にございます」

仙太郎が答えた。同じく居心地の悪さを感じていたのだろう。

「ジュンハ、センダイgovernmentノサムライジャ」

「ガバメントとは……、仙台藩のことでございますか」

「イカニモ」

ヴァン・リードがうなずいた。後に「政府」という訳語が一般的になる「government」は、幕末のこの頃、しばしば「藩」の訳語として用いられていた。それが外国に対し、幕府や朝廷と相対する藩の立場を実際以上に大きなものに見せていたという説がある。

仙台藩士の星恂太郎(ほしじゅんたろう)は、国学を修め、元々は過激な尊王攘夷派であった。

開国派の暗殺をたびたび企てていたが、その一人に仙台藩蘭学者の大御所、大槻磐渓(おおつき ばんけい)がいた。だが、暗殺を謀った磐渓に世界情勢に対する無知を説かれ、恂太郎は改心する。

脱藩して江戸に出奔した後、困窮し、友人であった江戸勤務の藩士富田鉄之助(とみた てつのすけ)に金を無心したところ、かけあってくれたのが老中の但木土佐(ただき とさ)だった。大槻磐渓と同じく開国派で、同じく恂太郎が暗殺を謀った相手であった。ところが、但木は恂太郎の能力を見抜き、かつて自分を殺そうとした者であるのを承知の上で援助してくれた。そして、藩の推薦を得て西洋砲術を学ぶことになる。

恂太郎の目を開かせた大槻磐渓は、自身も西洋砲術を学んだ人物だった。幕末のこの頃、仙台藩の藩校である養賢堂の学頭に就任していた。仙台藩で磐渓の薫陶を受けた者は多い。

万延元(一八六〇)年、日米修好通商条約の批准書交換のため、アメリカに赴いた正使、新見正興(しんみ まさおき)の従者として選ばれた仙台藩士の玉虫左太夫(たまむし さだゆう)もその一人である。

左太夫は記録係として「航米日録」をまとめ、この経験から民主主義に目覚めたとされる。日録は藩主伊達 (だて よしくに)に献上したが、封建主義への懐疑を私見として記した巻は危険分子とみなされるのを恐れて渡さなかった。幕末、新しい世の中を見通していた左太夫は、「仙台藩の坂本龍馬」とも称される。

正使の一行はアメリカ軍艦のポーハタン号に乗船したが、その護衛として派遣された咸臨丸に乗り込んだのが副使、木村喜毅(きむら よしたけ)の一行だった。木村の従者として渡米したのが福沢諭吉である。

安政六(一八五九)年、芝愛宕にあった仙台藩中屋敷の江戸留守役に就任した大童信太夫(おおわら しんだゆう)も大槻磐渓を介した人脈で人生がひらかれた一人だ。築地鉄砲州にあった中津藩中屋敷に勤務していた福沢諭吉とのつながりである。

その前年、江戸に出た諭吉は鉄砲州に蘭学塾を開いたが、信太夫が江戸に来たこの年、横浜でオランダ語が外国人に通じないことに衝撃を受け、英学に転向する。

渡米のチャンスが巡ってきた諭吉に、信太夫は二五〇〇両の金を渡してアメリカで洋書を買ってきてほしいと頼み込んだ。当時、二五〇〇両というと、諭吉が乗り込んだ咸臨丸を購入する価格の十分の一にもなる大金であった。諭吉はこの大役をこころよく引き受けたのだった。

芝愛宕の仙台藩中屋敷に出入りしていた星洵太郎とヴァン・リードを結んだのも、この大童信太夫である。

ヴァン・リードと共に横浜に入港したキサブローが、密航留学生の伊藤俊輔らがそうしたようにポルトガル人と偽り入国した後、自分の素性をあかして頼ったのが大童信太夫だった。キサブローは、仙台藩の領地、石巻出身の漁師であった。石巻を出航して船が難破したのだという。大童信太夫が開国派の俊英であることは石巻の漁師にも知られていたのであろう。信太夫を頼れば故郷に帰れるとキサブローは考えたのだ。

幕末の日本をめざしたいわゆる冒険商人たちは、金銭的な成功だけを求める者もあれば、内戦状態にあった極東の島国で死の商人として暗躍しながら、権力の駆け引きに積極的に関わり、英雄になろうとした者もあった。

後者の典型がトーマス・ブレーク・グラバーだろう。

グラバーが長崎に上陸したのは、開港の翌年、一八五九(安政六)年九月である。上海のジャーディン・マセソン商会で経験を積んだ後、長崎における代理人に就任したケネス・ロス・マッケンジーの補佐役として抜擢されたのだった。

出身地である英国、スコットランドのアバディーンは、造船と海運業で栄えた港町だった。海外に雄飛する若者が多い土地柄で、その歴史を物語るのが北米からインド、アフリカ、オーストラリアまで、世界各地に点在するアバディーンの地名である。香港のアバディーンは、日本人にとっては本家のアバディーンより馴染みがあるかもしれない。

グラバーの時代、英国から極東をめざす旅人はアフリカの喜望峰を廻ってインド洋からアジアに至った。スエズ運河の開通は明治維新の翌年、一八六九年である。

極東の中心都市として繁栄していた上海と長崎は目と鼻の先にある。江戸時代から出島のあった長崎は、欧州からみれば江戸や横浜より近い日本として位置づけられていた。

長崎を拠点としたグラバーは、西国の有力藩である長州や薩摩と接点を持った。幕末の政治的転換である薩長同盟は、坂本龍馬が立役者となったことで知られるが、薩摩と英国の和解を仲介することで、その足がかりを築いたのがグラバーであった。

一方、アメリカの西海岸にいたヴァン・リードにとって、日本は太平洋を隔てた先の島国として位置づけられていた。玄関口はおのずと横浜であり、太平洋の大海原を行き来するなかで、石巻の漁師とハワイで出会い、その縁で仙台藩とつながった。

石巻は太平洋に面した港である。十七世紀、仙台藩伊達家の家臣であった支倉常長(はせくらつねなが)は石巻で建造したガレオン船で太平洋を渡り、ヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)のアカプルコに到達している。支倉はローマまで行っているが、太平洋廻りの行程であったのが興味深い。リベラ号で漂流したヴァン・リードとキサブローがめざしたグアムがフィリピンとヌエバ・エスパーニャを結ぶガレオン船の経由地として繁栄した時代のことだ。

そう考えると、ヴァン・リードと仙台藩のつながりは、地理上の必然だったことになる。

ヴァン・リードもグラバーと同じく、極東の英雄になろうとした冒険商人だった。運命を分けたのが、グラバーは薩摩藩と長州藩、ヴァン・リードは仙台藩とつながりを持ったことであろう。だが、当時の彼らはその後の歴史など知るよしもなかった。

一八六六年の再来日以降、ヴァン・リードの商売の中心は武器になっていた。西洋砲術を学ぼうとしていた星恂太郎が見習いを始めたのも、彼を有力な武器商人と見込んでのことだ。

この年、一八三五年生まれのヴァン・リードは三一歳、一八三八年生まれのグラバーは二八歳。そして、一八三六年生まれの坂本龍馬は三〇歳。冒険商人たちは、血気盛んな幕末の志士たちと同世代の青年だったのである。

仙台藩の中屋敷と行き来するようになったヴァン・リードは、星洵太郎を引き受けた後、もう一人の処遇を江戸留守番役の大童信太夫に相談された。キサブローと同じ石巻出身の具足師、すなわち鎧や甲冑を作る職人で、名前を牧野富三郎といった。

江戸に出奔した後、食い詰めて中屋敷に武士と偽り転がり込んできたらしい。手先が器用だったので、しばらくは下働きとして重宝していたが、どこかに職を探してほしいと頼まれたのだ。居留地の異人に頼むこともなかろうと思ったが、富三郎というのは少し変わった男で、異国に興味があって居留地で働きたいと言うのだ。身分に関係なく、世界に目を向ける者の力になろうとするのは、いかにも開国派の信太夫らしかった。

仙之助と仙太郎を招いたのは、彼らとの再会を望んだこともあるが、仙之助の実家である神風楼に富三郎を雇ってもらいたい心づもりがあったからだ。仙太郎に対しては、高い志と能力を持ちながら自分と同じ病でままならぬ姿が他人と思えなかった。帰国して以後、ヴァン・リードの健康状態は幸い小康を得ていたが、不安はいつもあった。

三人はティーカップを手にしてヴェランダの籐椅子に並んで腰掛けた。

潮風の心地よさは、凪いだ日の太平洋の航海を思い出させた。

嵐が牙を剥くと大海原は地獄と化すが、気候が穏やかな時の群青色の水面がどこまでも続く美しさは、いくら眺めていても飽きなかった。

ヴァン・リードは自分が健康を取り戻したのは、太平洋の航海を繰り返したことである気がしてならなかった。当時の欧米では、長い航海は病に効果があるとまことしやかに説かれていたが、それは本当だったのかもしれない。

「オマエタチモフネニノルカ?」

「フネ?黒船でございますか。Yes(はい)」

仙太郎が力強く答えた。

「センダイgovernmentノサムライ、フネニノリタイモノ、タクサンオル。ジュンハアキンドノケイコ、Boysハエゲレスコトバノケイコ」

「Boys?」

「オマエタチトオナジ」

ヴァン・リードが言う英語を学ぶ少年たちとは、仙台藩の中屋敷で大童信太夫が世話をする足軽の息子たちのことだった。信太夫は長州や薩摩と同じように、年若い彼らに英語を学ばせて密航留学生にするつもりだった。ヴァン・リードはその采配も打診されていた。

「Will you help them(あなたは彼らを援助するのですか)?」

仙之助が不安げな顔で問いかけた。

「Maybe, Yes(おそらく、そうなるな)」

一呼吸おいて、ヴァン・リードは言った。

「Don’t worry, (心配するな)After you(おまえたちが先だ)」

そして、仙之助と仙太郎の肩を代わる代わる抱き寄せた。

仙之助と仙太郎に再会した日の夜、ヴァン・リードは二人を居留地八六番地のホテルに招いた。居留地で最初のホテルである横浜ホテルでボーイをしていたジャマイカ生まれで英国籍の黒人が開業したロイヤル・ブリティッシュ・ホテルは、二年前に肉屋を営むカーティスが買い取り、コマーシャル・ホテルと改称して営業していた。

白いテーブルクロスをかけたテーブルにナイフやフォークが並べられる。

仙之助と仙太郎は、緊張した面持ちで目をぱちくりさせながらテーブルの上を見つめていた。二人とも西洋料理の食卓につくのは初めてだった。

最初に運ばれたのはジャガイモのスープだった。

ヴァン・リードは、スプーンを手に取り、一口すくって口に運んだ。

仙之助と仙太郎も同じように真似をする。二人にとって未知の味覚だった。最初の一口は怪訝そうな顔をしていた仙之助だが、二口、三口と口に運ぶうちに慣れてきたのだろう、表情がやわらいでいった。仙太郎も興味津々の表情をしながら、スプーンを口に運んでいる。

次にパンが運ばれた。ヴァン・リードは、銀の蓋付き容器に入った模様付きの丸いバターをバターナイフで取り出してパンに塗って見せた。

二人も同じようにパンをちぎりバターを塗って口に運んだ。スープを口にした時よりもさらに複雑な表情をしたが、これもすぐに慣れたようだった。

食事の席で、ヴァン・リードは牧野富三郎の件を切り出した。すると、仙之助は、ちょうど神風楼の雇い人が一人やめて困っていたと答えた。義父の粂蔵にも人探しをするよう頼まれていたと言うではないか。

翌日、ヴァン・リードは牧野富三郎を横浜によこすよう、仙台藩の中屋敷に伝えた。

中屋敷にいる足軽の息子たちも頭の切れる有望な者が多く、未知の世界に対する好奇心も強い。だが、彼らは足軽とはいえ武士であり、サムライの誇りのようなものが何をするにも前に出る。仙之助と仙太郎には、そうした過剰な自負心はなかった。そのぶん、人の心の機微を読み、心の懐に入り込む如才なさがある。商人としての資質なのだろうか。仙太郎のほうが頭の良さは上だが、人の心を掴む能力は仙之助がはるかに上回っている。

仙台藩とのつながりにヴァン・リードは、野心が湧き上がるのを感じていた。

横浜が開港した日、本覚寺の境内で星条旗を揚げた時の高揚感を思い出す。誰よりも早くこの国に来たのは、大きな商売をして、この国の歴史に残るような人物になるためだった。

だが、その願いは実現してはいなかった。ハワイ王国の総領事に任命されたことは大きな収穫だったが、肝心の日本で、まだ彼は何者でもなかった。恂太郎を引き受け、足軽の息子たちの面倒を見るのは、仙台藩とつながることで、何者かになるためだった。

一方、仙之助と仙太郎のことが気になって面倒をみてしまうのは、そうした野心とは全く別のところにある感情だった。自分に近い人間としてのシンパシーであり、それがゆえに生まれた損得のない友情と言ってよかった。同時に、この国を変えるのはサムライだけではない、という直感もあった。それもまた彼らに肩入れした理由だったのかもしれない。

牧野富三郎は、神風楼の主人、山口粂蔵に気に入られ、好待遇で迎え入れられた。

通りを異人が行き交い、物珍しいものを扱う商店が並ぶ、横浜の居留地ならではの独特の雰囲気が何より気に入ったようだった。

横浜に滞在していた仙太郎が実家に戻ることになった日の前日、ヴァン・リードは仙之助と仙太郎を伴って、仙台藩の足軽の息子たちが英語の稽古をしている宣教師を訪ねた。

もともと彼らは、ジェームス・カーティス・ヘボンの夫人が開いたヘボン塾で学んでいたが、一八六六年のこの頃、ヘボン夫妻が上海に旅立ったことで、同じ宣教師のジェームス・ハミルトン・バラの夫人がヘボン塾を引き継いでいた。

バラ夫人は、ヴァン・リードの姿を見ると、にっこり微笑んで言った。

「How are you doing? (いかがお過ごしでしたか)」

「Very well(元気ですよ). May I introduce my students(私の生徒を紹介してもよろしいですか)」

ヴァン・リードの思いがけない返答に仙之助と仙太郎は驚いた。

「Oh my god, You have also your students(まあ、あなたにも生徒がいらっしゃったのね). Yes, of course(もちろんですとも)」

バラ夫人の教室には二人の少年が並んで座っていた。

ヴァン・リードが仙之助と仙太郎を紹介すると、バラ夫人も少年たちを紹介した。

「He is Rocky, and he is Ricky(彼はロッキー、こちらはリッキーよ)」

いずれも英語のレッスン用にバラ夫人が命名したニックネームだった。

仙之助は、リッキーと呼ばれた少年の顔に見覚えがあった。

「あっ……」

小さく声を上げたのは、顔と記憶がつながったからだった。

当時、港崎遊郭で、異人相手の女郎に悪戯をする者がいると噂になっていた。突然、目の前にあらわれては、髪に挿したかんざしや櫛を抜いて捨ててしまう。彼女たちが仰天して逃げ惑うのをはやし立てて笑う。その悪戯小僧が目の前にいた。

女郎たちから慕われていた仙之助は、そいつがどうにも許せなかった。

その許せない相手が、自分が願っても叶わなかった英語の稽古をしている。相手は仙之助の素性や顔は知らない様子だった。

少年たちは、英語のやりとりをただ黙って聞いていたが、仙之助は口火を切った。

「How do you do? (はじめまして)」

仙太郎も後に続いた。

「It’s pleasure to meet you(お目にかかれてうれしいです)」

慌てて挨拶を返した少年たちの驚いた顔を見て仙之助は少し満足した。

ロッキーの本名は鈴木六之助、リッキーの本名は高橋是清(たかはし これきよ)。年下の是清は大柄な体つきだが、仙之助の三歳年下の十二歳だった。後に内閣総理大臣となる高橋是清である。